具体描述

内容简介

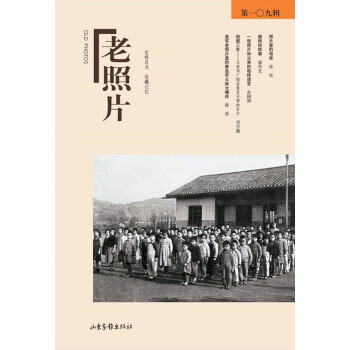

《老照片》是一种陆续出版的丛书,现每两个月推出一辑。辟有“故时风物”“名人一瞬”“旧事重温”“私人相簿”等栏目。通过刊发有意思的老照片并辅以生动活泼的文字,以独特的视角回望百多年来人类的生存与发展,是可看、可读的历史读本。这辑《老照片》中记叙了历史学家邓广铭先生抗战期间在重庆执教复旦大学的经历,为晚年的徐迟先生拍照,梳理了美军老照片里的青岛军火库大爆炸历史脉络,等等。作者简介

冯克力(主编),十几年里致力于老照片的编辑、研究,著有《感言老照片》《当历史可以观看》等。目录

徐 泓 照片里的母亲盛伟光 穆铁柱轶事

庞守义 为徐迟先生晚年影像定格

崔 英 “漏网”妈妈的老剧照老故事

孙国辉 一张照片和父亲的临终遗言

曹立先 难忘足球人生

刘 东 旧影里的安徽省立图书馆

邓可蕴 陪都三年——父亲邓广铭执教复旦大学的日子

王端阳 东北军“一二·一二”剧团

刘忠帮 梦回园林

朱新地 我的大学 138

薛黛邦 多彩“劳卫制”

谢守一 记一段难忘的学习经历

薛 原 美军老照片里的青岛军火库大爆炸

高 兟 祖父的遗像

邵迎进 惠泽他人的劳瘁一生——我的外祖父

周志跃 一张八十年前的全家福

冯克力 《老照片》的一位美国朋友

封 面 1946年:重庆复旦小学(邓可蕴)

封 二 一张特殊的合影(盛伟光)

封 三 韩德常与父亲韩振华(徐 泓)

精彩书摘

样章美军老照片里的青岛军火库大爆炸

薛?原

在由台北秦风先生提供给《老照片》的当年驻青美军拍摄的老照片里,有五张注明“青岛弹药库爆炸现场1948-3-9”的照片。这五张照片,分别从空中、街道和废墟等不同角度拍摄了爆炸后的现场。这场大爆炸,在青岛也是有史以来最大的一次仓库爆炸惨案。

查阅青岛档案史料,关于此次大爆炸,可以简介如下:1948年3月9日上午11时半,青岛市商河路29号国民党军火库发生爆炸,震惊全市。距爆炸中心100米半径范围内房屋倒塌殆尽,抢救工作持续两天,炸死90余人,重伤92人,轻伤236人。解放战争时期,国民党第八军以青岛为战略基地,在市内设有许多军事仓库。商河路29号军火库主任刘应辉(一说刘子辉)平时利用职务之便,将库内日式手枪和军需服装盗卖一空。3月9日他趁军火库办理交接钥匙之机,点燃定时炸弹,仓促逃跑,妄图销毁罪证,却制造了青岛历史上这场最大仓库爆炸惨案。案发后,刘应辉在青岛大港码头被捉拿归案,解押烟台枪决。

如果再进一步探寻,能够透过这几张老照片,探寻更多关于一个时代转折中各色人物的交集所折射的历史故事。与这次军火库大爆炸相关的一位历史人物就是国民党将领李弥。解放战争时期,李弥曾三次来到青岛,第一次是抗战胜利后他率领国民党第八军进入青岛,时在1945年11月。抗战胜利后,当时一直在崂山坚持游击抗战的国民党青岛市政府代市长李先良带着青岛保安总队先期进入市区,之后美国海军陆战队也由海路抵青,蒋介石遂派李弥带着第八军进入青岛。

李弥第二次来青岛是在1947年,在他来之后的第二年青岛就发生了一件大事——这就是商河路爆炸案,国民党的秘密军火库被毁于一旦。这件事轰动一时,当时官方向外发布的原因是“共军的破坏”,但实际上并非如此。此爆炸案主角刘应辉系军火库留守主任。商河路29号(一说37号)原本是个大仓库,里面存放着棉花、纱线和土产杂货等,国民党第八军入驻青岛后,便把这里改成了秘密军火库。其中的军需物资,一部分是抗战胜利后日本军队留下来的剩余军火,还有一部分是第八军进驻青岛时的调拨物资。据称,存放在这里的军火可以武装两个步兵师。刘应辉在担任此军火库主任之后,开始倒卖军火,以满足私欲。据说,前一任的留守主任也倒卖军火,刘应辉只是如法炮制而已。

1948年3月9日上午11时,青岛咖啡饭店(青岛饭店)内正举行宴会,国民党第二绥靖区副司令长官兼青岛警备司令丁治磐庆贺李弥荣升为第二绥靖区副司令长官。忽然一声巨响……《青岛掌故》(王铎著,青岛出版社2006年初版)一书里如此描述:“现场的砖石、瓦砾、弹片、碎玻璃以及死人的残肢一片狼藉。商河路、青城路、淄川路、铁山路和桓台路一带,许多二至三层楼被毁,或夷为平地,无数房屋的玻璃被爆炸时的巨大冲击波震碎。大港码头附近,难民遍地,哭声昼夜不绝。”根据当时的资料显示,这次大爆炸中死亡100人(其中儿童死亡52人),伤422人,5875人受灾,倒塌房屋2856余间。面对这场大爆炸,各种传言乱飞。

据说,李弥当时到青岛后已注意到刘应辉的日常花销太大,并对他产生了怀疑,所以下令让一个叫李贵的人去接替刘应辉的工作。得知消息后,刘便把仓库钥匙交给了李贵,并约好3月9日早上8点一起到仓库清点货物。刘应辉表面上很淡定,其实内心已经慌乱,在当天晚上就买好了第二天与妻子出逃的船票。第二天早晨,刘应辉和李贵见面,刘说,自己有东西落在仓库先去拿出来。可等到刘再次把钥匙送回来走了没多久,军火库里的定时炸弹就爆炸了。此时,刘应辉和老婆已在港口等待登船出行,但因走得太急,居然忘带船票。就在这时,李弥派的人也到了。之后,刘应辉被押到烟台枪毙。事后,国民党青岛市政府为了安抚灾民,给他们在青岛四方建了个“建国新村”。

李弥最后一次来青岛则是为了逃命。淮海战役的最后时刻,李弥踏上了逃亡之路。他与别的国民党逃兵败将唯一的差别是别人都往南京、上海跑,而他偏偏往更远的青岛跑——李弥先是化装成脚夫混在逃荒的人流中,后又化装成船夫沿大沽河进入青岛,最终从青岛转海路逃走……

如今看着这几张青岛商河路上当年的大爆炸现场照片,真有时光倒转之感,一个军火库居然藏身于城市居民区,这在今天看来真是匪夷所思。这也给那个大转折的年代,留下了一个城市“废墟”现场的真实记录。

……

用户评价

说实话,我收藏老照片相关的书籍已经很多年了,市面上不乏质量平平的跟风之作,但《老照片(第109辑)》显然是站在了一个非常高的水准线上。它最难能可贵的地方在于,它似乎避免了过度“煽情”或“符号化”历史。它只是冷静地陈列,把判断和情感的权力完全交给了读者。我注意到其中有几张关于早期家庭聚会的照片,没有宏伟的背景,只有几把木椅,几杯搪瓷杯,但人们的表情是那么的放松和自然,那种人与人之间最淳朴的连接感,在今天的社交媒体时代几乎已经绝迹了。这种对“人性瞬间”的精准捕捉,是需要极高鉴赏力的。它提供给我的,是一种安静的、不带批判性的观察角度,让我得以从当代复杂的社会结构中抽离出来,用一个更纯粹的视角去审视“过去”。这种精神上的“净化”体验,是阅读这类书籍的真正价值所在。

评分这次的《老照片》给我最大的感触是那种“失焦的日常”所蕴含的巨大信息量。我们总以为历史是宏大叙事构成的,但这本书更侧重于捕捉那些被主流历史教科书忽略掉的,最普通百姓的生活切片。比如一组关于某个北方小镇的集市照片,摊位上摆放的瓜果蔬菜的种类,人们的衣着打扮,甚至连光线的角度都充满了时代烙印。我记得我小时候,家里有一件类似的粗布棉袄,看到照片里一个孩子穿着相似的衣服,那种感觉就像是突然有人在你耳边轻声说了句“嘿,你还记得吗?”这种情感上的联结是极其强大的。它不需要冗长的注解去解释背景,照片本身就构建了一个完整的语境。而且,这些影像的清晰度控制得非常好,既能看清细节,又保留了老照片特有的那种温暖的、略带褪色的质感,让人沉浸其中,完全忘记了自己是在“阅读”一本出版物,而是在回忆自己的前尘旧梦。

评分对于我这种对摄影技术史也有一定关注度的读者来说,这一辑在技术层面的展示也相当精彩。虽然主题是历史影像,但我们依然能从中解读出那个时代胶片和冲印技术的局限性与突破口。例如,几张在弱光环境下拍摄的人物特写,虽然噪点明显,但人物面部的立体感和阴影的层次处理得相当到位,显示了当时摄影师高超的曝光控制技巧。这种对“光影艺术”的致敬,隐藏在历史叙事之下,让这本书拥有了双重的解读维度。我甚至在想,要不是有这批宝贵的底片流传下来,我们对那个时代的感知可能会缺失掉如此细腻的视觉佐证。这本书就像是一个博物馆的策展精品,每一页的精心排布,都像是在对历史的每一帧画面进行着郑重的布展。它不是一次性的消遣读物,而是值得反复摩挲、时常拿出来对照今日生活的“时间坐标系”。

评分坦白说,我对这种专注于特定主题的历史影像集一直抱有很高的期待,而《老照片(第109辑)》这次的表现,可以说是超出了我的预设值。它的视觉冲击力是内敛而深远的。我尤其欣赏它在版式设计上的克制与考究。大量的留白,使得每一张照片都有了呼吸的空间,而不是被密密麻麻的文字或相邻的图片所挤压。这种“留白”的处理,恰恰是体现了对历史影像本身尊重的最高形式。我仔细对比了其中几张解放初期城市街道的广角照片,那种远景中人物的动态捕捉,细微到路边挑担叫卖的小贩的姿态,都栩栩如生。这说明选图的眼光极为老道,不是随便从资料库里抓取能比拟的。如果说现在的照片追求的是高清和完美,那么这些老照片的魅力就在于它的不完美——那一点点曝光的失误、那一点点摇晃带来的模糊,反而成为了那个特定瞬间的“真实签名”。这本书,与其说是看图册,不如说是在与历史的“毛边”进行面对面的交流,每一次阅读都是一次对时间纹理的细致触摸。

评分这本《老照片(第109辑)》的出版,简直是给我们这些老照片爱好者的一场及时雨。我拿到手的时候,那种沉甸甸的质感就让人心生欢喜,仿佛捧着的是一段段被时光精心封存的记忆。每一次翻阅,都不只是在看图片,更像是在进行一次穿越时空的对话。比如其中一组关于五十年代工厂生活的组图,黑白影像的颗粒感,恰到好处地衬托出那个年代特有的坚韧与朴素。工人们额头的汗水、机器的轰鸣声,似乎都能透过照片的纸张扑面而来。特别是有几张女性工人的肖像,她们眼神里的那种专注和力量感,比任何文字描述都来得有力。我特意找了找我老家附近的一些老建筑照片,虽然没有直接出现,但那种时代的底色是共通的。能感受到编辑团队在收集和整理这些素材时付出的巨大心力,他们不仅仅是记录者,更是历史的守护者。这种坚持,让每一辑的珍贵性都无法替代,它不是那种流水账式的流水线产品,而是一本本值得被珍藏的“时间胶囊”。每翻到一张意想不到的旧照,总会引发一阵关于“那时我们是谁”的集体追问,那种共鸣感,是任何新出版的图书都难以企及的深度体验。

评分好好好好好好

评分一直在看,已经10多年了,支持!

评分一如既往的跟进购买!

评分大学时出第一期,就开始买了,真的非常喜欢

评分okokokokokokok

评分速度快!质量也好!

评分期期购买,值得阅读,无需多言。

评分okokokokokokok

评分好好好买买

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![历史学人01: 强盗 资本家? [the historian] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11667301/55232e13Nac5722bb.jpg)

![旧制度与大革命 [The Old Regime and the French Revolution] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11152432/rBEHZVDTyxoIAAAAAAGeJiyI4mUAADXMQIwCasAAZ4-737.jpg)

![老照片(第92辑) [Old Photos] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11391603/rBEhVVLkr2sIAAAAAAJpHDr4W4YAAIVawCsLm0AAmk0819.jpg)