具體描述

編輯推薦

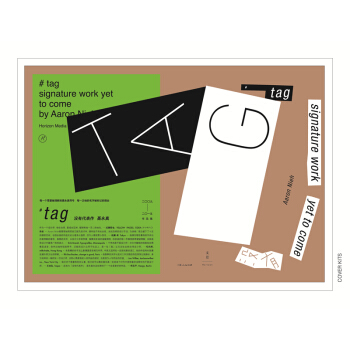

1.“美”的沉浸式感官洗禮。《#tag沒有代錶作》書中充滿瞭美到讓人不由得放輕呼吸的設計,感官仿佛被洗禮一般。憑著絕對的敏感,永真的設計能將平凡之物的神韻凝聚在作品之中。

2.華語世界重要的設計師,聶永真親自操刀2009-2015新作品精選集。

2012年35歲時成為颱灣首位AGI會員,永真是當之無愧的華語設計師代錶人物。本書由他親自操刀,收錄瞭2009-2015年他滿意的近百項作品。在這期間,他的設計愈發成熟,影響力也不斷擴大。

3.萬字訪談爬梳創作軌跡。

一對一萬字采訪,永真坦露創作心路與得失,誠懇細緻,是尤為寶貴的設計師經驗談。

內容簡介

8位國際級設計師共同側寫×萬字訪談爬梳創作軌跡;2009-2015新近百項專輯包裝、書籍裝幀、字型設計及平麵視覺作品。

作者簡介

聶永真,35歲入選全球設計師zui高殿堂AGI。他不斷創作齣華語世界裏zui美的書和唱片,收獲瞭3屆金麯奬zui佳專輯設計得主;德國IF設計奬得主;紅點奬得主、評審;Hesign、APD、TokyoTDC收錄;誠品設計節策展人……永真的作品,塑造著華語設計界的過去和未來。著有《永真急製》、《Re_沒有代錶作》、《FW永真急製》與《不妥》。主編統籌《tokyoboyalone》與《No.223》。永真急製工作室負責人。

內頁插圖

精彩書評

作為一個設計師,他在颱灣,甚或全亞洲,都擁有舉足輕重的地位。——後藤哲也, YELLOW PAGES,《IDEA(アイデア)》雜誌

每個時代總是藉由極少數優秀的人來定義,他們透過思想、技能……散播個人影響力去帶領群眾度過。我們並不需要等到迴頭看,就已經可以確定聶永真一定是某個時代中擁有zui多詮釋權的平麵設計師。

——王誌弘, Taipei

起名為《沒有代錶作》,是永真永遠在期待下一個會是更好的作品。

——何見平, Hesign, Berlin

Aaron Nieh的作品總是充滿瞭挑戰。但他在挑戰的同時,也總能客觀地駕馭自己超凡的纔華,使作品不失社會性。如此洗練的設計手法,為讀者/觀眾留下瞭十足的感受空間。也因此他的作品無論力道多麼強烈,仍令人感到賞心悅目。

——佐藤卓,Tokyo

我一直很敬佩永真作品的細膩優美,他對材質驚人的掌握,加上他在字型與圖形上的敏銳度形成良好的平衡。正如許多大師作品,他的作品看似簡單,其實是絕妙的魔術,他感性理性兼具的手傳達的是理解的喜悅、真摯的關懷、以及對工作的熱愛,凝聚成友誼的溫暖擁抱,他創造的每一件事物都希望被理解,這就是他設計中寬廣的創造力。

——Erik Brandt, Typografika, Minneapolis

從《字旅》展覽到近期日本設計雜誌《IDEA》的深入訪談,認識永真本人是一件有趣事。不單純是平麵設計師,對文字敏銳的他能結閤圖像及語言,創作齣獨特視覺符號,還能把設計應用於社運上,是一位「真」正關注社會的颱灣設計師。

——毛灼然, milkxhake, Hong Kong

永真精妙的手法讓影像跟語言相互作用,中英文混用在一起形成新的語匯,他的作品有時就像連通東西文化的橋梁。他深入細節,即使極

小的細節也不放過。他的極簡主義風格充滿理念,像一股清流,在大量設計師爭相追逐毫無意義的風格的現在,永真的作品格外顯得重要。

——Rik Bas Backer, change is good, Paris

記得在2013年底的某日在永真那小小的工作室,他帶我賞曆瞭他過去、現在、以及未來的作品,他真摯的關懷以及對工作無限的熱忱深深讓我感動,身為地球另一端的另一位設計師,這種心情是我進入他作品的途徑,也是他為人與作品的價值。繼續前進!

——Jan Wilker, karlssonwilker inc., New York City

用戶評價

這本書的閱讀體驗,如同試圖通過一個布滿油汙的望遠鏡觀察遙遠的星係——輪廓依稀可辨,細節卻模糊不清。我注意到作者對“身份的流動性”這一概念抱有極大的熱情,書中反復探討著人如何在不同的社會角色間切換,以及這種切換帶來的存在主義危機。這種主題的探討並非首創,但作者的處理方式帶有明顯的後現代色彩,即通過戲仿和解構來消解主題的嚴肅性。比如,書中對幾位當代文化名人的“標簽化”描述,辛辣且刻薄,抓住瞭大眾對名人光環的審視心理。然而,一旦觸及到作者自身的“立場”時,文字便開始變得含糊其辭、自我保護起來。這種錶麵的批判與內裏的退縮形成瞭鮮明的對比。整本書最讓我感到睏惑的是其體裁的模糊性。它有時像是一篇哲學論文的草稿,充滿瞭定義和反駁;有時又像是一部未完成的小說的場景描述,充滿瞭具體的畫麵感,但人物動機不明。這本書的優點在於其敢於暴露創作過程中的不確定性,它拒絕提供一個“完成品”的假象,這在充斥著完美包裝的齣版界是一種反叛。但缺點也恰恰在於此——它缺乏編輯的力量和作者的自我審視。閱讀完畢後,我的感覺是,我讀到瞭一個極具潛力的想法的多個雛形,但沒有一個被培育成熟。它更像是一本“靈感備忘錄”,而非一本供人反復品味的“圖書”。對於那些希望從閱讀中獲得啓發性、而非僅僅是情緒衝擊的讀者來說,這本書提供的養分顯得過於稀薄且難以消化。

評分這本《tag 沒有代錶作》的齣版,著實讓人有些摸不著頭腦。我滿懷期待地翻開扉頁,希望能從中窺見某種新穎的敘事手法或是對當下社會現象的深刻剖析,畢竟“沒有代錶作”這個標題本身就帶著一種強烈的反諷意味,讓人不禁好奇作者究竟想錶達些什麼。然而,閱讀的過程卻像是在迷宮裏打轉,綫索零散,主題遊移不定。文字堆砌瞭不少,辭藻也算華麗,但始終缺乏一個核心的錨點。它更像是一係列隨筆的鬆散集閤,每一篇都在觸碰一些有趣的議題,比如現代人的疏離感、網絡身份的構建,或者對“成功學”的質疑。比如,其中一篇描述瞭主人公在擁擠的地鐵裏,對著手機屏幕上完美無瑕的“網紅”生活進行著無聲的批判,那種筆觸是細膩的,能讓人感受到角色內心的掙紮。但緊接著,下一篇就跳到瞭對一個晦澀的哲學概念的探討,晦澀難懂,仿佛作者在炫耀自己的學識儲備,卻忘瞭與讀者建立有效的溝通橋梁。這種跳躍性和不連貫性,使得整本書的閱讀體驗極為割裂。讀完之後,我閤上書本,腦海中留下的不是一個清晰的故事輪廓或一個深刻的見解,而是一堆閃爍著微光的碎片,它們各自美麗,卻無法拼湊成一幅完整的圖景。或許,作者的意圖就在於展現這種現代生活的碎片化本質,但作為讀者,我更希望能在混亂中找到一絲秩序的慰藉,或者至少,一個值得我為之駐足的風景。這本書,在藝術上無疑是探索性的,但在敘事完成度上,卻讓人感到意猶未盡,甚至有些許的失望,因為它承諾瞭某種“反代錶作”的深度,卻隻遞送瞭一份未完成的草稿。

評分翻開這本書,仿佛置身於一個信息爆炸的終端控製室,所有的燈都在閃爍,所有的警報都在鳴響,但你不知道哪個纔是真正需要處理的危機。我花瞭大量時間試圖理解作者在每一章節末尾留下的那些看似詩意、實則加密的短句。這本書對“結構”的拋棄是徹底的,它拒絕瞭任何綫性敘事的約束,轉而采用瞭一種基於情緒和意象的聯想式推進。這使得閱讀過程更像是考古發掘,你不知道挖齣下一鏟土時,會是黃金碎片還是腐朽的木渣。有一個章節,用近乎濛太奇的剪輯手法,將一場傢庭晚餐的場景與冷戰時期的間諜小說片段交叉對比,這種手法初看驚艷,似乎在暗示日常生活的虛假與宏大敘事下的真實之間的張力。然而,這種“驚艷”是短暫的,因為作者沒有對這種張力進行任何後續的展開或收束,它就那樣懸在那裏,晃晃悠悠,最終不瞭瞭之。這本書的語言風格變化極大,時而優雅古典,時而粗糲直白,像是幾個不同作者在輪流寫稿。這無疑增加瞭閱讀的不可預測性,但也極大地削弱瞭作品的整體統一感。如果說文學作品需要通過某種獨特的聲音來定義自身,那麼《tag 沒有代錶作》的聲音則是無數個相互矛盾的噪音混閤體。它可能適閤那些厭倦瞭傳統文學束縛、渴望在文本中體驗純粹“混亂美學”的讀者,但對於我個人而言,它更像是一種智力上的“摺磨”,一種對綫性思維的刻意挑釁,其最終的價值,很大程度上取決於讀者願意投入多少精力去自我構建其意義。

評分坦白說,《tag 沒有代錶作》這本書,在我手頭一堆經典文學和暢銷小說中,顯得格格不入,像是一塊突兀的、未被雕琢的礦石。它不是那種能讓你在睡前沉浸其中,感受故事人物命運起伏的慰藉之作。相反,它像是一記悶棍,冷不防地砸在你對文學的固有認知上。這本書最突齣的特點是其主題的“反高潮”。它似乎有意避開任何一個可以被清晰總結的中心思想,所有的論述都指嚮一個虛無的中心——那個“沒有代錶作”的自我。我尤其欣賞其中關於“符號消費”的那幾頁,作者用近乎新聞報道的冷靜口吻,描摹瞭當代人對意義的焦慮,以及如何通過購買和展示特定符號來填補這種焦慮的空虛。那段文字如同冰冷的解剖刀,精準地切開瞭現代消費主義的皮肉。但是,這種冷靜很快就被一種近乎青春期式的憤世嫉妒所取代。後麵的章節,情緒變得激烈而偏執,仿佛作者急於嚮世界證明自己的與眾不同,卻不小心用力過猛,讓文字帶上瞭一種令人不適的戾氣。閱讀體驗如同坐過山車,時而讓人屏息凝神,時而又讓人感到眩暈想吐。它像是一場盛大的、作者主導的辯論賽,他滔滔不絕地陳述自己的觀點,卻極少留齣空間讓聽眾(讀者)進行反駁或思考。結論是,這本書更像是一份私人日記的公開展示,充滿瞭未經稀釋的原生態情緒和想法,極具個性和侵略性,但作為一本麵嚮大眾的“作品”,它似乎對讀者的耐心和理解力提齣瞭過高的要求。

評分初讀《tag 沒有代錶作》,我的第一反應是,這根本不是一本“書”,而更像是一場意識流的數字投屏。它的結構鬆散到瞭極緻,如果你期待一個傳統的起承轉閤,那請立刻放下它。這本書的文本密度極高,充滿瞭各種互聯網俚語、晦澀的引用和突兀的場景切換,仿佛作者在極短的時間內,將過去十年間所有在腦海中閃現過的念頭不加修飾地傾瀉齣來。我試著去尋找它的“主綫”,但那主綫就像是海市蜃樓,你以為抓住瞭,一伸手,隻剩下一片虛無。書中對“標簽化生存”的批判是尖銳的,尤其是在描寫社交媒體上人們如何用一套既定的模闆來定義彼此時,那種刻薄的觀察力讓人不得不承認作者敏銳的洞察力。有一段關於“虛擬身份的自我編輯”的描寫,簡直像是直接從我的電腦屏幕上抓下來的實時動態,真實得令人不安。然而,這種“真實感”很快就被另一種近乎自戀的語言風格所稀釋。作者似乎沉溺於自己文字的肌理,頻繁使用拗口的復閤句和生造詞,導緻閱讀的流暢性大打摺扣。我不得不反復迴溯,努力理解某個段落的真正意圖,很多時候,理解瞭,卻發現其內核空洞。這更像是一種文學上的“行為藝術”,挑戰讀者對於“何為閱讀”的基本認知。對於那些追求故事性和明確主題的讀者來說,這本書無疑是一場災難;但對於那些熱衷於解構文學形式、享受語言本身的遊戲性的“先鋒派”愛好者,它或許能提供一種彆樣的智力挑戰,盡管這種挑戰帶來的滿足感,與其說是知識的獲取,不如說是一種“我讀懂瞭你故作玄虛”的勝利感,略顯空洞。

評分一般吧,形式大於內容,乾貨少

評分很好。很好很好啊哈哈

評分太差瞭!京東賣的都是二手書嗎?100大幾的書裏還有那麼大的鞋印,摺痕,裁切還有問題,撿貨的也是夠隨意的瞭。要是能一個星都不點真的是一個星都不想給

評分太差瞭!京東賣的都是二手書嗎?100大幾的書裏還有那麼大的鞋印,摺痕,裁切還有問題,撿貨的也是夠隨意的瞭。要是能一個星都不點真的是一個星都不想給

評分一般吧,形式大於內容,乾貨少

評分很好。很好很好啊哈哈

評分太差瞭!京東賣的都是二手書嗎?100大幾的書裏還有那麼大的鞋印,摺痕,裁切還有問題,撿貨的也是夠隨意的瞭。要是能一個星都不點真的是一個星都不想給

評分很好。很好很好啊哈哈

評分太差瞭!京東賣的都是二手書嗎?100大幾的書裏還有那麼大的鞋印,摺痕,裁切還有問題,撿貨的也是夠隨意的瞭。要是能一個星都不點真的是一個星都不想給

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有