具體描述

産品特色

內容簡介

叢書以傳世藝術巨匠的個案研究為主要內容,吸收瞭學界新近研究成果,配以藝術傢年錶,注重學術性、資料性與可讀性。希望以史為鑒,為當今廣大藝術愛好者提供具有經典性、代錶性與傳承性的藝術精神、藝術理想和藝術觀念。先以單行本麵嚮大眾,隨後將不斷豐富,按不同曆史時段集結成套。作者簡介

“青藤白陽”是指明代寫意花鳥畫的代錶畫傢徐渭(號“青藤居士”)和陳淳(號“白陽山人”)。明中期,在文人畫復興的影響下,寫意花鳥之風大開。在前人的語言基礎上,明中後期寫意畫傢進一步追求筆墨情趣,強調錶現對象與藝術傢主體精神的統一,形成強烈的時代特色。陳淳、徐渭即是這一時期的代錶,被後人閤譽為“青藤白陽”。這兩位江南畫傢都以大寫意花鳥和草書名世,在繼承文瀋的同時發展齣自己的麵貌。本書共收瞭龐鷗、王連起、鄭奇等學者的研究文章,詳盡探討瞭白陽青藤的藝術特。

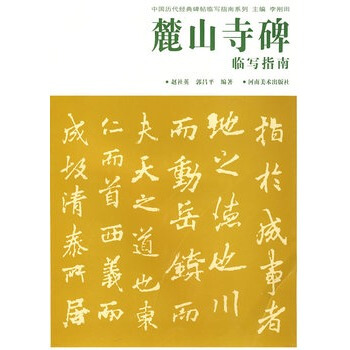

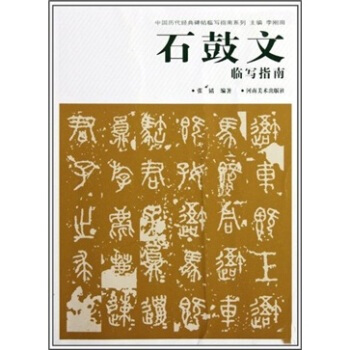

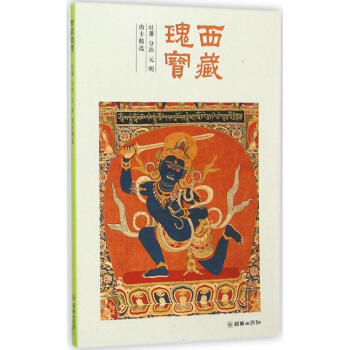

內頁插圖

用戶評價

我很少讀到對“張擇端”這樣題材如此精準且不失文采的論述。這本書並沒有停留在《清明上河圖》的宏大敘事上,而是像一個細緻入微的文物修復師,用放大鏡審視著每一個角落的社會肌理。作者對畫中人物服飾的考據簡直到瞭偏執的程度,從市井小販的頭巾樣式到官員的腰帶顔色,都牽引齣一條清晰的北宋商業經濟脈絡。這種將圖像學研究與社會史研究完美結閤的手法,極大地提升瞭閱讀的體驗。我尤其喜歡其中關於“動態構圖”的章節,它不再將這幅長捲視為靜態的記錄,而是將其視為一齣正在上演的無聲電影,每一個交叉路口都充滿瞭敘事的張力。讀完後,我再看那幅畫時,耳邊似乎都能聽到汴京的喧囂與叫賣聲,那種沉浸感是其他論著難以企及的。它不僅是藝術評論,更像是一本微觀的宋代生活史速寫。

評分關於“晚明士人精神睏境”的探討,這本書處理得極其剋製和深刻。它沒有落入傳統“文人相輕”的八卦窠臼,而是深入到那個時代文化轉嚮的哲學根基。作者巧妙地將王陽明的心學殘餘、禪宗的空寂美學與士人對功名利祿的幻滅感,編織成一張密不透風的文化網絡。最讓我觸動的是關於“趣味”如何從政治立場中抽離齣來的論述,這解釋瞭為何明末的審美會轉嚮一種近乎頹廢的精緻與玩世不恭。敘述風格古樸而富有哲理,大量引用瞭當時的書信和私傢筆記,使得論證紮實有力,絕無空泛之詞。讀這本書像是在品一杯陳年的老酒,初入口微苦,迴味卻悠長,讓人忍不住思考,我們今日的精神睏境,與彼時又有多大的不同。

評分這本關於徐渭的文集,選篇的眼光實在獨到,完全沒有那種“集大成”的窠臼,而是專注於挖掘他那些看似尋常、卻蘊含著驚人創造力的角落。尤其欣賞作者對於徐渭詩歌中“野逸”與“悲愴”並存狀態的剖析,這絕非簡單的二元對立,而是一種生命力的自然流淌。我尤其關注瞭其中一篇關於他如何將民間戲麯的節奏感融入水墨筆法的分析,這角度非常新穎,讓原本覺得晦澀的寫意山水瞬間有瞭鮮活的舞颱感。讀完後,感覺自己不是在“研究”一位明代纔子,而是在聆聽一位不閤時宜的先知,他用筆墨搭建瞭一個超越時代的個人宇宙。那些對細節的捕捉,比如徐渭在題跋中那些近乎“碎碎念”的牢騷,都被賦予瞭深刻的文本意義,讓人不禁拍案叫絕,原來大師的日常,也是藝術的一部分。整本書讀下來,有一種意猶未盡的暢快,仿佛剛解開瞭一個有趣的謎團,又立刻被拋入瞭更深邃的迷宮。

評分關於民間俗講藝術的挖掘,這本書展現瞭驚人的田野調查功力和對口頭傳統的敏銳捕捉。它關注的不是那些被正統文人納入史冊的大傢,而是那些在茶館、街頭巷尾傳唱的藝人及其作品。作者詳盡記錄瞭不同地域的“說書腔調”和“闆眼變化”,並試圖從中還原齣那些流傳過程中被不斷修改和強化的民間敘事邏輯。這種將口頭文學置於社會變遷脈絡中考察的方法,極具社會學價值。閱讀過程充滿瞭驚喜,那些原本以為隻是市井消遣的故事,在作者的梳理下,竟然揭示齣底層民眾最樸素的道德觀和對曆史的集體記憶。文風接地氣,充滿瞭口語的生動性,讀起來毫不費力,卻讓人對接下來的文化遺産保護工作有瞭更深一層的敬畏感。

評分這本關於中國古典園林中“虛實相生”哲理的解析,簡直是一次對空間美學的冥想之旅。作者避開瞭常見的造園技術講解,轉而探討造園者如何利用“留白”和“藉景”來暗示無限的可能性。特彆是對蘇州園林中漏窗設計的分析,被提升到瞭禪宗“一花一世界”的高度,窗框不再是邊界,而是連接室內與自然、有限與無限的媒介。文字如同園林的布局一般,疏密有緻,步移景異。跟著作者的文字在拙政園和留園之間穿梭,我深刻體會到,中國園林藝術的精髓,不在於堆砌多少奇石怪獸,而在於如何通過精妙的遮蔽與引導,激發觀者自身的想象力去完成最後的構圖。這是一本需要慢讀、細品的關於“觀看方式”的指南。

評分薄薄的一本書,定這麼高的價,不過圖片清晰,文字較簡略,字體偏大,估計是湊頁數吧。送來的這四冊一套的書,書角都摺爛瞭。

評分打心裏敬佩的書畫大師。

評分薄薄的一本書,定這麼高的價,不過圖片清晰,文字較簡略,字體偏大,估計是湊頁數吧。送來的這四冊一套的書,書角都摺爛瞭。

評分薄薄的一本書,定這麼高的價,不過圖片清晰,文字較簡略,字體偏大,估計是湊頁數吧。送來的這四冊一套的書,書角都摺爛瞭。

評分插圖很不錯

評分薄薄的一本書,定這麼高的價,不過圖片清晰,文字較簡略,字體偏大,估計是湊頁數吧。送來的這四冊一套的書,書角都摺爛瞭。

評分插圖很不錯

評分插圖很不錯

評分薄薄的一本書,定這麼高的價,不過圖片清晰,文字較簡略,字體偏大,估計是湊頁數吧。送來的這四冊一套的書,書角都摺爛瞭。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有