具体描述

编辑推荐

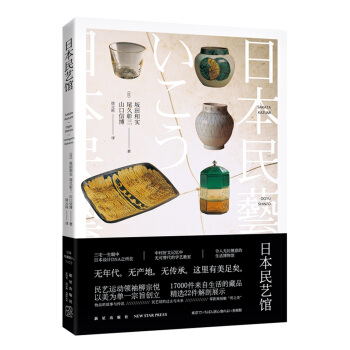

三宅一生眼中日本设计DNA之所在

中村好文记忆中无可替代的学艺教室

民艺运动领袖柳宗悦以美为单一宗旨创立

令人无比惬意的生活博物馆

无名款。无产地。无传承。这里有美足矣。

邀你游览收藏生活之美的博物馆 日本民艺馆

17000件来自生活的藏品精选22件解剖展示

聆听物品的故事与传说,触摸民艺的过去与未来

走进日本民艺馆,发现“用之美”

内容简介

这是东京近郊一座只有两层楼的小博物馆,二战中却与京都和奈良的古迹一起被列为应避免轰炸的对象。藏品超过17000件,染织、绘画、雕刻、器具……无所不包,都是在美术史中没有一席之地的、无名工匠的作品。每一件都由创建者柳宗悦及其继任者自日本各地乃至海外亲手搜集而来,是民艺思想的集中展示。

古董鉴赏家坂田和实从中挑选了22件,辅以全彩细节图片品评介绍;并与民艺馆顾问尾久彰三和设计师山口信博一起梳理历史、探讨站在时代岔路上民艺与民艺馆何去何从。

作者简介

坂田和实

1945年出生于福冈县。上智大学毕业后进入商社工作。1973年于东京目白开设古董店,此后每年数次赴海外进货,经营欧洲、非洲、南美及亚洲的朝鲜、日本等多地的物品。1994年于千叶县长生郡长南町建美术馆as it is(中村好文设计)。现为“坂田古董”老板。主要著作:《自以为是的尺度》(2003年,新潮社)、蜻蜓丛书中的《以古董鉴赏的眼光挑选日常用品》(合著,2002年,新潮社)。

尾久彰三

1947年出生于富山县。在早稻田大学研究生院获得文学研究系美术史学硕士学位后,1978年进入日本民艺馆工作。现为日本民艺馆学艺顾问。主要著作:《愉快的古董》(1997年,晶文社)、《这不是“古董”》(1999年,晶文社)、《好贫的古董》(2003年,晶文社)、《韩国古董漫谈》(2006年,basilico)。

山口信博

1948年出生于千叶县。曾任职于桑泽设计研究所、COSMO PR公司,后独立,担任过住宅图书馆《居住学大系》全100册的装帧设计和鹿岛出版会的杂志《SD》的艺术指导。现主持折形设计研究所。主要著作:《白的消息》(2006年,Rutles),《礼的形式》、《折,赠》(合著,2003年,Rutles)。

精彩书评

无名人士设计的东西,比一些名人的作品更加长久地存在于世,无数的证据就陈列在日本民艺馆。这是一座规模不大,但给人巨大力量、拥有巨大心脏的生活博物馆。——三宅一生

民艺馆无论何时去都如世外桃源一般寂静,总是透出一种春风和煦的感觉。在仔细端详展品或是默默速写的过程中,郁闷、焦躁的情绪也逐渐平和,内心感到一种无可名状的安详。——中村好文

目录

第一章22件精美物品 古董鉴赏家坂田和实的精心选择 1

明快之器·日本 3

纯民艺派宣言 20

闲适之器·李朝 25

我挑选的22 件物品 35

远方之器·中国与西洋 41

第二章 三人谈 造型·喜好·实用 53

第三章 故事与传说 77

哲学青年之梦 80

扫帚与空袭 88

新干线是民艺吗? 94

第四章 与民艺一起生活的人家 101

精彩书摘

纯民艺派宣言

坂田和实

某年暑假,我每天浑浑噩噩饮酒度日,忽一日心生厌倦,想玩点有文化教养的东西,于是决定去逛两个美术馆。先去了位于品川的原美术馆。许多朋友跟我推荐说,虽然这家美术馆规模不大,但是展出着许多优秀的现代美术作品,而且建筑与作品相得益彰。去了一看,果然名不虚传。我心满意足地在面朝庭院的茶馆里喝了一会儿茶,又移步去了日本民艺馆。

位于驹场的日本民艺馆,展出着宗教哲学家柳宗悦穷尽一生搜集来的民间工艺品,是各地民艺馆的大本营。我的目的之一本是避暑,但这里却没有空调。我脱了鞋,从一旁的笸箩里拿了一把扇子,悠闲地在装饰着鲜花的馆内逛了起来。当时正好展出馆藏的许多伊万里陶瓷、中国古青花。欣赏着青花瓷冰凉的颜色、沐浴着穿帘而入的微风,只觉神清气爽,空调在这里的确多余。

两家美术馆各有千秋:一家专营表现自我的现代美术;另一家展出的则是无心插柳之作,而且各个迥然不同。但是二者的美学基础都非常明确,展品与空间、建筑与附近的环境都很协调。也许有人觉得这些作为美术馆来说是理所当然的事情,但是要做到这些却格外不易。似乎越是大的美术馆,越是官办、公办的美术馆越容易受到既有价值观的束缚,从而导致其美学基础令人难以理解。另外,美术馆的品质不仅表现在展品上,也表现在博物商店、咖啡馆的勺子、馆内卫生间上。参观原美术馆和日本民艺馆的时候,打动我的与其说是展品,不如说是二者的经营理念和志向。

……

《艺术新潮》委托我从日本民艺馆的馆藏中挑选30 件物品,出一期该馆的特辑。一瞬之间,我感到一丝惶恐:这可是被称作天才之人的藏品啊!但是我生来倔强,听起来觉得有趣,没等对方说完就答应了。民艺馆的藏品我心中大致有数,刚开始觉得有一个小时就足够选出来了,但对方进一步解释说,不是挑民艺馆的代表作,而是挑我自己喜欢的东西,亦即想要放置在我身边、和我一起生活的物品。我是个古董商人,如果要挑选传统意义上的代表作,或者能赚钱的物品,自然不在话下,但是说到自己喜欢的,却有些为难——那就意味着要将自己的人格和生活方式赤裸裸地暴露于众人之前。接下来的一周,我愁苦不堪,整天喝闷酒。

最后挑选了22 件物品。看到这些,也许有很多人会生气,这也是理所当然的事情——被认为是柳宗悦发现的大津绘、木喰佛、古丹波的陶器,他格外钟爱的船箪笥(衣柜)、阿伊努的衣裳、绘絣(一种织物)都没能入选嘛!本来从这些代表作当中挑选8件也可以应付,但是我遵守“自己喜欢的”这一原则,果断放弃了。

柳宗悦有言,观察物品的时候,要抛弃固有知识“直视”。我就是按照他的教导挑选出了22 件物品。凝视这些物品,我不禁发现,美就存在于实用的日常工艺品之中,也就是说,先有物,后有理论。我也希望“直视”。这次挑选出来的物品应该和宗悦有很大的偏差,但这是我“直视”的结果。这种偏差或许源于民艺运动兴起的八十年之前和今天的时代差异,或许源于天才雅士与凡夫俗子之差,或许源于绝对之美与相对之美之差;或者更简单地说,将物品摆放在堂皇的居所之中,与放在都市的狭窄公寓之中,也会有很大的差别吧。

顺便提一下,另一位日本美术史上的天才千利休觉得,应该将物品放置在寂静的茶室之中。

用户评价

阅读此书的过程中,我最大的感受是它如何成功地架设了一座沟通现代都市生活与传统乡村智慧的桥梁。我们现在的生活节奏太快,太依赖标准化的产品,很多时候我们与“制造”这个过程是割裂的。而这本书,通过详尽的案例研究,将“人”重新带回到了“物”的中心。它不仅仅记录了“是什么”,更深入探讨了“为什么是这样”。例如,关于某些地区独有的草编器具,作者不仅展示了成品,还配有少量步骤图,清晰地勾勒出那些世代相传的编织技巧是如何应对特定气候和生活习惯的。这种功能性与地域性的深度绑定,让我对“实用即美”有了更深刻的理解。这绝不是高高在上的学院派研究,而是充满同理心的田野考察。它让我们明白,最好的设计往往不是凭空想象出来的,而是从解决实际问题中自然生长出来的智慧结晶。对于那些热衷于设计或手作的人来说,这本书简直是一座宝库,它提供的不是现成的答案,而是思考问题的优秀范式——即,如何让物品回归其存在的本质,服务于人的真实需求,并在服务过程中实现审美价值的提升。

评分翻开这本名为《日本民艺馆》的书,我首先感受到的是一种扑面而来的、温暖的、带着泥土芬芳的生活气息。书里没有宏大的叙事,没有晦涩的理论,它像一个技艺精湛的老匠人,用他那双布满老茧的手,轻柔地抚摸着每一件展品,讲述着它们诞生背后的故事。我记得有一章节专门描绘了那些朴素的陶碗,那些釉色自然流淌,形状看似随意却又饱含匠人情感的器皿。作者的笔触极其细腻,他没有仅仅停留在对材料和工艺的描述上,而是深入挖掘了那些被日常使用磨砺出的包浆和痕迹中蕴含的人文情感。比如,一个碗边上不经意间留下的指印,在作者的解读下,仿佛能听到百年前那位主妇在灶台前忙碌的轻声细语,那份对生活最本真的尊重和热爱,透过这些寻常之物,达到了令人动容的高度。读到此处,我仿佛也置身于那个充满烟火气的日式厨房里,感受着那份“用之美”的哲学。书中对民间工艺的分类和梳理,也显示出作者深厚的学养,他懂得如何平衡艺术性与实用性之间的微妙关系,让读者在欣赏之余,也能领悟到美是如何渗透到最基层的日常劳作之中的。这本书,与其说是在介绍一个馆藏,不如说是在引导我们重新审视我们自己身边的器物,去发现那些被我们忽略的美好。

评分让人印象深刻的是作者在字里行间流露出的那种近乎虔诚的敬意,这种情感贯穿始终,却从未流于煽情。它更多地体现在对传统工艺传承人艰辛付出的客观记录上,以及对那些看似不起眼的小物件所承载的历史重量的精准把握上。我记得其中有一段关于古老农具的描述,那些生锈的、已经退役的工具,在作者的笔下,似乎重新焕发出了劳作的生命力,它们不再是废弃物,而是历史的见证者和人类智慧的凝结。作者很擅长捕捉这种“物我两忘”的境界——匠人将自我融入到材料中,而使用者则在日常接触中与物建立起情感纽带。这种多层次的交互作用,使得每一件展品都拥有了丰富的“阅读层次”。与市面上许多专注于美学理论的书籍不同,这本书充满了“现场感”,它仿佛带着你走进了那些烟雾缭绕的作坊,听到了木槌敲击的声音,闻到了炭火燃烧的气味。它不是在教你如何评判美丑,而是在潜移默化中,提升你的感知力,让你对这个由人和物共同构建的世界,产生更深一层的共鸣与珍惜。

评分这本书的排版和视觉呈现,简直是一场对“克制之美”的极致演绎。那些大量的、高质量的实物照片,占据了相当的篇幅,但每一次的聚焦都精准而有力,仿佛摄影师与被摄物进行了一场无声的对话。我特别欣赏作者在处理图片与文字关系上的克制。很多时候,大面积的留白将读者的注意力牢牢锁定在那些精妙的细节上,比如一件织物的纹理、一把木梳的齿距,甚至是旧工具上刀痕的走向。这种做法,极大地避免了信息过载,也培养了读者慢下来、细细品味的习惯。我记得有一组关于冲绳纺织品的照片,色彩并不艳丽,但其复杂的经纬交错和细微的色差变化,被镜头捕捉得淋漓尽致,让人不得不惊叹于传统手工艺在“不张扬”中蕴含的巨大能量。它不是一本追求视觉轰炸的画册,而更像一本需要用指尖去感受的书。每一次翻页,都像是一次郑重的揭幕,让你不得不放慢呼吸,去体会那种源自土地、经过双手沉淀下来的独特美学观。这本书本身,就是对“物哀”和“侘寂”的一种极佳的实践,低调、内敛,却直击人心深处。

评分这本书的叙事逻辑如同涟漪般扩散开来,从宏观的“馆”的概念,逐渐深入到微观的“物”的个体生命史。作者在介绍不同工艺品时,似乎总能找到一个巧妙的切入点,将原本分散的民间艺术串联起来,形成一个有机的知识网络。例如,在描述漆器时,他没有孤立地谈论漆器的光泽与坚固,而是追溯到了采集生漆的艰难过程,提到了在特定季节才能进行髹涂的限制,以及那些不同地域对漆色偏好的文化差异。这种由点及面的阐述方式,极大地丰富了我们对“民艺”这一概念的理解,它不再是散乱的工艺品的集合,而是一个有生命的文化生态系统。书中对于“民间”的定义也十分开阔,它展现了工匠们在集体默契和个人创造力之间的微妙平衡。读完后,我开始反思,现代工业制造中那些看似高效的流程,是否也牺牲了许多只有在缓慢、重复的手作过程中才能产生的独特韵味和文化信息。这本书成功地唤醒了我们对“慢生活”中蕴含的深厚文化价值的重新认识。

评分不错

评分相当不错,是正品,适合有一定因素基础的人读

评分不错哦,

评分相当不错,是正品,适合有一定因素基础的人读

评分收到

评分很好的

评分收到

评分no啊

评分很好的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![开天辟地 中华创世神话连环画绘本系列(套装全30册) [Creating the World Comic Books Series on Chinese Creation Myths] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12245684/5a02cda2N4cab8ca2.jpg)

![[二手] 中国美术简史 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16001940623/59a744ebNf691f9a1.jpg)

![从A到Z:当代艺术关键词 [frieze A to Z of contemporary art] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12213841/59ef090bNf537ef91.jpg)

![陶瓷史话 [A Brief History of Pottery and Porcelain in China] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11017880/rBEIC0_xZMUIAAAAAAA7sIs2wncAADmFgE58U8AADvI910.jpg)