具体描述

内容简介

《古代经典碑帖善本》系列丛书由书法专业教授傅如明、刘天琪、刘逊芝三位专家担任主编;浩瀚文化编辑制作;江苏凤凰美术出版社出版。主要针对书法爱好者、初学者及书法专业院校学生使用。本系列丛书所选碑刻拓本及墨迹传本均为善本,汇聚海内外碑帖善本资料于一体,并附碑帖原尺寸拉页挂图,是书法临摹、欣赏的范本。内页插图

用户评价

我对这本书最大的感慨,在于它在市场上的稀缺性和其所蕴含的“文脉传承”的厚重感。我们都知道,优秀的古代法帖流传至今,本身就是一种奇迹,每一页的磨损、每一处的虫蛀,都讲述着一段无声的历史。这本选集在影印过程中,成功地保留了这种历史的“肌理感”。它不是那种为了迎合现代审美而过度“美化”或“锐化”的处理,而是最大程度地尊重了原作的时代印记。捧读时,我总能感受到一种跨越时空的对话感,仿佛能透过这薄薄的纸页,触摸到那个时代文人的生活气息和审美取向。这本书带来的不只是书写技巧的提升,更是一种对中国传统文人精神的再确认——那种淡泊名利、寄情山水、以笔墨自娱的超然心境。对于那些渴望在书法中寻求精神寄托的人来说,这本选集提供的精神滋养,远超其作为一本学习资料的实际价值。它是一面镜子,映照出的是我们自身对传统文化的那份敬畏与热爱。

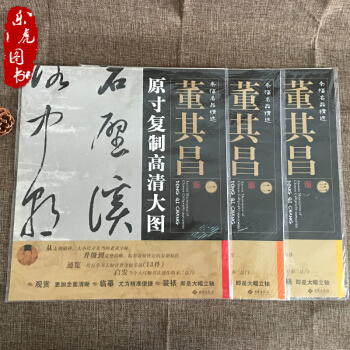

评分说实话,我最初买这本书,主要是被“董其昌”这三个字吸引的。我一直认为,董其昌的书法是二王书脉在晚明时期的一种高度综合与内敛的体现,他不像某些书家那样追求外放的张力,而是更注重气韵的连贯和法度的自然流露。这本书的选篇,恰到好处地捕捉到了这种“雅”的精髓。它并没有堆砌大量我们耳熟能详的“大路货”,而是穿插了一些相对少见的尺牍或题跋,这些作品恰恰能展现董老日常书写时的松弛与洒脱,那种不经意间的“天真烂漫”才是最难得的。比如其中收录的一篇小楷,笔画间的顾盼呼应,遒劲中透着秀雅,读起来让人心神宁静,仿佛在聆听一场古琴的慢奏。这对于我们这些在快节奏生活中努力寻找内心平静的书写者来说,是一种精神上的洗礼。它教会我们,书法不仅仅是技巧的堆砌,更是一种与自我对话的方式。如果你的学习目标是追求那种“不激不厉,而事事从容”的书卷气,那么这本书提供的范本数量和质量,绝对能让你在很长一段时间内,都有章可循,有法可依。

评分从临习的角度来说,这本书的“对比性”做得非常出色。我注意到,在收录了几件风格略有差异的作品后,编者巧妙地安排了一个版面的对比,使得读者可以清晰地看到,即便是同一位书法家,在面对不同载体(如绢、纸)和不同目的(如应酬、自娱)时,其笔法的细微调整。例如,有一篇行草看似随意,但细看之下,起笔的藏锋与收笔的回锋,比那些工整的小楷还要讲究法度,只是那法度被包裹在一种浑然天成的气势之中。这种对比,有效地帮助我们打破了“董体”是单一风格的固有印象。它让我意识到,学习一个大家,最重要的是学习其“变化中的不变性”——笔墨精神是恒定的,但表现形式是灵活的。对于中级书法学习者来说,这本书的价值就在于,它能帮助我们从初学者的“模仿阶段”,过渡到“理解与融会贯通阶段”,真正开始学会“变通”。如果只是模仿形似,那永远停留在匠人层面,而这本书提供的视角,则让人开始触及“文人”的门槛。

评分作为一个常年与古代法帖打交道的人,我必须强调一下这本书在“释文”和“考据”方面的处理。很多时候,我们只关注字的美,却忽略了字背后的时代背景和创作心境。这本选集在这方面做得相当克制而精准。它没有冗长拖沓的学院派说教,而是用非常简练的文字,点出了每件作品的创作时间、收录依据,以及可能涉及到的历史人物关系。这种处理方式非常尊重读者的理解能力,把“解读”的空间留给了我们自己。比如,在对比几篇尺牍时,编者通过简要的批注,暗示了不同时期董其昌在用墨浓淡上的倾向性变化,这对于研究者来说是极其宝贵的一条线索。我个人特别喜欢这种“留白”的处理——它提供的是一把钥匙,而不是一个完整的地图。我们拿着这把钥匙,可以自己去开启对董书不同侧面的理解,而不是被动接受既定的结论。这种“引导式学习”的编排思路,比起那些把所有东西都喂到嘴边的书籍,要高明得多。

评分这套精选集简直是书法爱好者的福音,特别是对于那些醉心于明代文人书风的同道中人。我最近刚入手了这本,迫不及待地想和大家分享一下我的感受。首先,从装帧和纸张的选择上就能看出编者对“善本”二字的郑重其事。那种略带米黄的特种纸,不仅在视觉上给予人一种古朴典雅的享受,更重要的是,它很好地还原了原帖在年代沉淀下的那种温润感。要知道,临摹碑帖,材料的质感往往能潜移默化地影响到书写者的心境和笔触的微妙变化。我试着拿常用的毛边纸对照着练习,发现用这种纸张复制出来的效果,在墨韵的洇化和线条的力度上,都有着难以言喻的亲近感。那些细微的皴裂、断痕,甚至是一些墨色深浅的层次变化,都经过了极为精心的校对和制版,看得出是下足了工夫的。这不仅仅是一本用来“看”的书,更是一件值得收藏、值得反复摩挲的艺术品。对于想深入研究董氏书风演变脉络的资深学习者来说,这种对原作细节的忠实呈现,是任何普通影印本都无法比拟的。它提供了一个“直抵现场”的窗口,让人仿佛能感受到百年前大师运笔时的气息,这种体验是任何空泛的理论介绍都替代不了的。

评分好书

评分好书

评分好书

评分好书

评分好书

评分好书

评分好书

评分好书

评分好书

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有