具体描述

内容简介

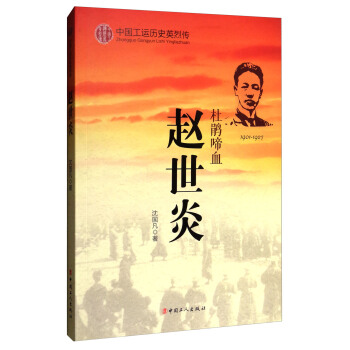

《中国工运历史英烈传:赵世炎(杜鹃啼血 1901-1927)》用生动细腻的文字和珍贵的历史图片,展现了赵世炎参加五四运动、赴法勤工俭学、创建中共旅欧支部、领导上海三次工人武装起义的英勇事迹,真实记录了他为工人运动不懈努力奋斗的一生。作者简介

赵世炎(1901-1927),重庆酉阳人。中国共产党早期杰出的无产阶级革命家、卓越的马克思主义理论传播者、著名的工人运动领袖、中国共产党的创始人之一。本书用生动细腻的文字和珍贵的历史图片,展现了赵世炎参加五四运动、赴法勤工俭学、创建中共旅欧支部、领导上海三次工人武装起义的英勇事迹,真实记录了他为工人运动不懈努力奋斗的一生。

内页插图

目录

第一章 龙潭河畔赵家庄屋

在书里长大

初识“革命党人”

第二章 求学京都

“五四”狂飙

人生的十字路口

第三章 从法兰西到苏维埃

赤色工运第一课

从劳动学会到巴黎共产主义小组

救勤工俭学于危难之际

组织“拒款斗争”

从开展“学运”到深入“工运”

建立旅欧中国少年共产党

中共旅莫支部委员

第四章 北方工运的组织者

中国人民面前的两条道路——革命或死

从天津工运到北京游行

从抗暴游行到地下斗争

第五章 浦江涛声

组织纪念五卅周年大游行前后

领导上海工人的经济斗争

第六章 上海工运举义旗

武装起义前的准备

上海工人第一次武装起义

上海工人总同盟罢工

上海工人第二次武装起义

准备第三次武装起义

上海工人第三次武装起义

拔掉三颗“钉子”

记者招待会

第七章 浩气长存

血雨腥风

永留青史

赵世炎工运大事年表

主要参考文献

后记

精彩书摘

《中国工运历史英烈传:赵世炎(杜鹃啼血1901-1927)》:在川湘交界的龙潭河畔,有一座古老的集镇——龙潭镇。春秋战国时先属楚,秦昭襄王三十年(公元前277年),秦国攻取此地置黔中郡。此地历代属土司管辖,清朝“改土归流”后,属四川省酉阳州辖地。川湘公路从这里经过,西北可通重庆,东南可达长沙,加之龙潭河上各省商船穿梭不断,小镇上商旅云集,热闹非凡,故有“小南京”之称。1901年(清光绪二十七年)4月13日,赵世炎出生在一户世代从商的书香人家。

赵家庄屋

在龙潭镇东边不远的地方有一座大院,人称赵家庄屋,高高的风火墙全是青砖砌成。庄屋遥对着刀剁斧削的白岩山,清清的龙潭河水像一条绿色的绸带从屋后轻轻飘过,屋子四周是平坦的绿野田畴,景色甚是秀丽。从大门进去,南北是对称的厢房,中间有个长方形天井。房子是砖木结构,大梁要两个人才能合抱,椽子全是排椽。堂屋的正中,一块约两米长的油漆黑匾上写着“琴鹤世家”四个苍劲的金色大字,神龛上供有列祖列宗的神位,铜香炉中的香火终年不绝。

龙潭镇是一个汉族、土家族和苗族杂居的地方。赵世炎的先祖,是从江西跟一位做桐油生意的师傅跋山涉水“移民”而来。这位先祖生活节俭,从江西到四川迢迢数千里的道路,总共只吃了一块咸萝卜就饭,他勤劳好学,并深得师傅喜爱。在学徒生涯中他精明过人,很快便将桐油优劣的鉴别、货源的组织、盘点结算等生意经学到了手。师傅那把油光光的算盘,在他手里更是打得滚瓜烂熟。师傅见他聪慧、勤俭,“是个好手”,百年之后就让这位徒弟接了班。赵世炎的先祖精打细算、省吃俭用,辛苦挣下不少家产,并修建了这座十分气派的庄屋。于是,赵家的后人们便一代一代地享受着祖先创下的家业。

到了赵世炎祖父那一代时,家业已被历代子孙挥霍殆尽,祖父便做了一段时间的鞋匠。父亲赵登之,少年时到财主家做书童和学徒,后来积蓄了一些钱,买下年收百把石谷子的出租土地和镇上的一个铺子,并为铺子取名“洪昌商号”,开始做生意。赵登之知书达理,比较开明,一心想恢复祖先家业,生活过得比较节俭,管教孩子十分严格,总盼着后世子孙发家致富。

赵世炎的母亲陆氏,出身寒微,早年失去双亲,受过许多磨难。她没有读过书,不识字,但却是一个乡间的“故事大王”,能讲很多民间故事。她乐于助人,操持家务克勤克俭。从不苛求子女,凡事以身作则,以自己的勤劳和善良潜移默化地影响着孩子们。赵登之给赵世炎取名字时可谓煞费苦心——名“世炎”,字“国富”。他认为:“炎字两个火,可以把坏的东西烧掉,那样家族才能兴旺,国家才能富强。”

……

用户评价

这本书的封面设计给我留下了深刻的印象,那种沉静中带着力量的色彩搭配,以及人物头像的雕塑感,都预示着里面讲述的故事绝非等闲。我一直对近代中国的历史变革充满好奇,特别是那些在时代洪流中挺身而出,为理想献身的人物。赵世炎这个名字,在我拿到这本书之前,虽然有所耳闻,但对其生平事迹的了解却显得零散和模糊。这本书的标题“杜鹃啼血”更是点明了故事的悲壮基调,让人还没翻开书页,就已感受到一种历史的厚重和牺牲的沉痛。我尤其期待书中能够详细描绘那个风云激荡的年代,赵世炎是如何在那样的环境中,一步步确立自己的信仰,又如何将个人命运与国家民族的解放事业紧密相连。历史的真实细节往往蕴藏在人物的抉择和行动中,我希望这本书能够通过生动的笔触,还原一个鲜活的赵世炎,让我们看到他不仅仅是一个符号,而是一个有血有肉、有理想、有情感的革命者。同时,我也希望能从中窥见那个时代中国工人运动的真实图景,了解在那个艰苦卓绝的条件下,革命者们是如何组织、斗争,以及他们所面临的巨大挑战和付出的牺牲。

评分拿到这本书,我最先关注的就是它如何讲述赵世炎的牺牲。书名中的“杜鹃啼血”四个字,本身就带着一种极致的悲怆,预示着故事的结局必然是令人扼腕的。我希望这本书能够以一种尊重历史、又不失情感的方式,呈现他生命最后时刻的场景。究竟是什么样的原因导致了他英年早逝?他当时面临着怎样的困境?在生命的最后,他是否有所遗憾?又是否怀揣着对未来的憧憬?我更希望看到的是,这本书不仅仅是简单地罗列事实,而是能够通过丰富的史料和细腻的描写,让读者仿佛置身于那个充满危险与希望的年代。赵世炎的牺牲,绝不仅仅是一个个体的陨落,它象征着一个时代的悲壮,也凝聚着无数革命者前赴后继的精神。我期待这本书能够让我们深刻理解,正是无数这样的牺牲,才换来了今天的中国。我希望这本书能带我走进那个年代,去感受那份沉甸甸的责任和牺牲,去铭记那些为民族解放事业献出宝贵生命的英烈。

评分我对这类历史人物传记的看法,通常会关注其叙事风格和史料的运用。一本好的传记,不应该只是枯燥的史实堆砌,而应该是一部有血有肉、引人入胜的故事。赵世炎作为中国工运的早期先驱,他的经历无疑充满了戏剧性和启示性。我希望这本书能够以一种流畅且富有吸引力的文笔,将他跌宕起伏的一生娓娓道来。是否有独特的视角来解读他的人生轨迹?是否运用了许多珍贵的原始文献、照片或口述历史?我尤其关心的是,这本书是否能够突破以往的刻板印象,展现一个更加立体、更加人性化的赵世炎。他是否也有过迷茫和犹豫?他对革命的理解是如何随着时代的发展而演变的?书中对当时上海工人运动的具体情况,以及他所扮演的角色,会有怎样的深入剖析?我相信,一本优秀的传记,不仅能让我们了解一个伟大的个体,更能帮助我们理解那个时代中国社会变革的复杂性和艰巨性,从中汲取力量和智慧。

评分在翻阅这本书之前,我脑海中关于早期中国共产党人的印象,更多是教科书上那些简洁而略显单薄的文字。赵世炎,作为中国工运的早期领导者之一,他的名字承载着一段重要的历史篇章。我特别好奇的是,这本书会如何勾勒出他从一个普通的青年,逐步成长为一位坚定的革命者和工运领袖的历程。那个时代的知识分子,面临着救亡图存的巨大压力,他们的思想是如何被启蒙,又如何找到一条改变中国命运的道路?这本书能否深入挖掘赵世炎的内心世界,展现他面对各种思潮时的思考,以及最终选择马克思主义的必然性?我非常期待书中能够提供一些鲜为人知或被忽视的细节,比如他在早期组织工人运动时遇到的困难、他与同志们的交往细节、他个人的生活片段等等。我相信,正是这些细微之处,才能让一个历史人物真正“活”过来,让我们感受到他所处的时代氛围,以及他对革命事业的热情与执着。这本书的出现,无疑为我们提供了一个深入了解这位英烈、理解中国工运早期历史的绝佳机会。

评分这本书的书名以及副标题“赵世炎(杜鹃啼血 1901-1927)”,本身就充满了浓厚的历史沧桑感和英雄主义色彩。一个“杜鹃啼血”的意象,瞬间就能将人拉回到那个动荡不安、充满牺牲的年代。我特别期待的是,这本书能够通过赵世炎的一生,折射出中国工人运动从无到有、从弱到强的艰辛历程。在那个被压迫和剥削的时代,赵世炎是如何唤醒工人们的阶级意识,组织他们进行斗争,争取自身权益的?这本书是否能够详细描绘出当时工人们的生活状态,以及他们面临的严酷现实?我希望书中能够不仅仅关注赵世炎个人的成长和贡献,更能展现出那个时代中国工人阶级的集体力量和革命精神。从一个历史人物的视角,去理解一个宏大的社会变革过程,这往往能让历史变得更加生动和深刻。我希望通过这本书,能够更直观地感受到中国共产党领导下的工人运动,是如何一步步改变了中国的命运。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![离上帝最近的电影人:斯坦利·库布里克生命最后的30年 [Stanley Kubrick e me] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12244297/5a17d47aNae9d19b8.jpg)