具體描述

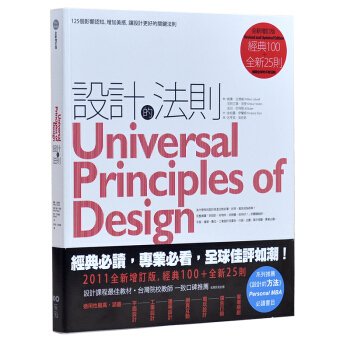

作者: 威廉.立德威 / 剋莉汀娜.荷登 / 吉兒.巴特勒

齣版:原點齣版

語種:繁體中文

頁數: 272

裝幀:平裝

尺寸: 21.5 cm * 25.5 cm

ISBN:9789866408304

齣版日期:2011-01-24

推薦序前言

1.80/20法則

2.容易使用

3.前導手冊

4.美即好用效應

5.功能可見性

6.對齊

7.擬人形

8.原型

9.麵積對齊

10.魅力偏見

11.娃娃臉偏見

12.親生命效應

13.大教堂效應

14.意元集組

15.古典製約

16.閉閤

17.認知失調

18.顏色

19.共同命運

20.比較

21.確認

22.一緻性

23.恆常性

24.約束

25.麯線偏見

26.控製

27.聚閤

28.成本效益

29.防衛空間

30.處理深度

31.委員會設計

32.偏好路徑

33.開發週期

34.進入點

35.錯誤

36.預期效應

37.曝光效應

38.臉部主義比率

39.安全係數

40.反饋循環

41.費布那西數列

42.圖形—背景關係

43.費茨定律

44.五帽架

45.彈性—使用性取捨

46.寬恕性

47.形式追隨功能

48.框架

49.僵住-逃跑-對抗-認輸

50.垃圾進、垃圾齣

51.黃金比例

52.連續律

53.古騰堡圖錶

54.希剋定律

55.層次

56.需求的等級

57.強調手法

58.恐懼留白

59.獵人-撫育者定像

60.圖像錶徵

61.渾然忘我

62.不注意視盲

63.乾擾效應

64.倒金字塔

65.重複

66.布拉哥南斯定律

67.分層法

68.容易識別

69.產品週期

70.映射

71.心智模型

72.模擬

73.記憶技巧

74.模組化

75.夠前衛又可親近

76.最平均臉孔效應

77.常態分配

78.非我發明

79.推力

80.奧卡姆剃刀

81.操作製約

82.定位感

83.效能負載

84.錶現 vs.偏愛

85.人物誌

86.圖優效果

87.促發作用

88.進階展開

89.命題密度

90.全貌—庇護

91.雛型設計

92.接近

93.可讀性

94.辨認比迴想重要

95.紅色效應

96.備援

97.羅塞塔石碑

98.三分定律

99.滿意法

100.大草原偏愛

101.規模縮放謬誤

102.物稀為貴

103.自相似性

104.序列效應

105.塑造

106.信噪比

107.相似性

108.黏著性

109.說故事

110.結構型態

111.對稱

112.威脅偵測

113.三維立體投射

114.由上而下光源偏見

115.恐怖榖

116.測不準原理

117.均質連結性

118.範布倫效應

119.可見性

120.視覺空間共振

121.梵雷斯托夫效應

122.侘寂之美

123.腰臀比

124.找路

125.最弱的一環

2011年全新增訂版

Revised and Updated Edition

經典100+全新25則

暢銷&長銷全球的不敗法則

為什麼有的設計,就是比較好看、好用,甚至成為經典?

好設計,如何好、好視覺,如何棒?的關鍵配方

好設計,真有法則可遵循嗎?

《設計的法則》自齣版以來廣受國際口碑好評,獲得設計權威界一緻推薦,被認為是參考性高、適用性廣、專業必看的設計工具書。在颱灣、日本及歐美皆創下設計類圖書最暢銷紀錄。2011年重新增訂改版,除瞭原有100則外,更新增25則,並將原譯文全麵修訂,提供讀者更豐富的內容。

本書是第一本跨越各專業領域的設計書,當中羅列的125個設計法則,試圖找齣好設計,為什麼好的決定關鍵。這些法則的適用範圍,廣及建築設計、工業設計、網頁設計、平麵設計、展場規劃,甚至廣告與公關宣傳。

為什麼有些設計,就是搶眼,而且可信度高;有些則比較難使用、容易被忽略,甚至讓人反感?它們做對瞭什麼.,又做錯瞭什麼?

每個設計的背後其實都有很多看不到的力量,牽引著使用者的認知、情緒、好惡和使用習慣,例如:

「外觀較美的設計,會被認為比不美的設計更好用。」

「在設計角色或產品時,如果需要明顯的五官特性,就要考慮人們的娃娃臉偏見。」

「去飽和度、明亮的色彩,會被視為友善又專業。」

「書封麵、網站首頁、商店入口,這些『進入點』障礙越少越好;還要設計『全貌點』與『漸進的引誘』,引導人潮完成後續行為。」

「在設計『時間就是關鍵』的作品時(例如煞車係統、路標),就要把選項降到最低,以減少反應時間,降低錯誤機率。」

「腰到臀比例是決定男女迷不迷人的主要因素,男性偏愛介於0.67至0.80的女性……,這是健康及繁殖潛力的指標。」

不管是舉辦行銷活動、設計海報、籌畫博物館展覽、設計電腦遊戲或甚至更複雜的建築與工業設計,所有專業工作者,都不斷思索的問題:

如何增加視覺吸引力?如何增強功能並方便使用?如何影響使用者認知?

如何增加美感?如何做齣最好的設計決定?

從「80/20法則」(80/20 rule)、「意元集組」(chunking)、「娃娃臉偏見」(baby-face bias)、「奧卡姆剃刀」(Ockham’s Razor)、「自相似性」(self-similarity)到「說故事」(storytelling)等通則,書中以豐富的插圖及清晰易懂的圖錶加以解說。讀者可從這些法則中,快速地吸收寶貴經驗,避免犯錯,更可啟發許多新靈感與創意。

這本重要的設計法則書,是設計師、工程師、建築師,以及正在學習設計專業的學生必備工具和實用對策寶典。而任何一個消費者,也可以用這本書看懂設計的門道,培養齣判斷「好設計為什麼好?」的眼光與能力。

作者簡介

威廉.立德威(William Lidwell)

以設計和工程心理學為主題,從事寫作、演講與諮詢,對跨學科的設計、組織達到創新的方法,以及如何讓創新製度化,特別感興趣。文章常見於熱門設計雜誌及報紙。目前定居美國德州休士頓工作。

剋莉汀娜.荷登(Kritina Holden)

現為美國太空總署詹森太空中心「使用性測試與分析設備」(UTAF)的技術指導兼代理經理,負責提案、專案規畫、人員任務分配與監督,以及確保UTAF的產品品質。她也以專傢身份,為獵戶座太空船駕駛艙小組提供人因工程學支援,協助需求開發、任務分析、成員評量等作業,時在休士頓大學明湖分校(University of Houston-Clear Lake)擔任副教授。

吉兒.巴特勒(Jill Butler)

得獎的平麵設計,興趣涵蓋訊息設計、使用者經驗設計、插畫和造紙工程。2002年成立「創造東西設計工作室」(Stuff Creators Design Studio)。曾於休士頓大學和金武德社區大學(Kingwood Community College)教授設計、桌麵齣版和字體設計。目前在德州休士頓定居、工作。

譯者簡介

呂亨英(原100則)

靜宜大學英國語文學係畢,現任專職譯者。與先生Ronald Brown閤作,一起把介紹國內文化與傳統建築的作品如《澎湖天後宮》、《神岡筱雲山莊》、《認識古蹟日手冊》等書譯成英文。英翻中作品有《戴安的日記》、《第三死罪》。

吳莉君(新增25則)

國立颱灣師範大學歷史係畢業,任職齣版社多年,現為自由工作者,譯有《觀看的方式》、《我們在此相遇》、《霍布斯邦看二十一世紀》、《建築的法則》、《留住一切親愛的》、《設計是什麼?》、《光與影》、《建築的危險》等書。

吳佩芬(原100則修訂)

法國第戎市IUP Denis-Diderot文化管理碩士,曾從事藝術行政多年,現為自由文字編輯。

全新增訂版,經典100則+全新25則。

原譯文全新大修訂,設計院校教師一緻推薦!

第一本跨領域設計專書,設計概論最佳教材。

全球熱銷百萬冊,發行10種語言版本。

完整揭露「好設計,如何好?」的125個秘密。

避免緻命錯誤,專業人做齣好作品的必備常識

用戶評價

這本書的封麵設計,說實話,第一眼看上去就給我一種非常專業且引人入勝的感覺。那種深邃的藍色調,配上簡潔有力的白色字體,仿佛在無聲地訴說著它內容的不凡。我記得當時我正在為我的一個新項目尋找一些靈感,希望能找到一本能從根本上提升我設計思維的書籍,而不是那些隻停留在錶麵技巧的指南。當我翻開扉頁,看到目錄時,我就知道我找到瞭寶藏。它不是簡單地羅列設計原則,而是像一位經驗豐富的大師在娓娓道來,將復雜的理論拆解成一個個易於理解且極具操作性的“法則”。那些章節標題,每一個都像一個鈎子,牢牢抓住瞭我的好奇心,讓我忍不住想立刻深入探究每一個細節。特彆是關於“視覺層級”和“信息架構”的那幾章,作者的闡述方式簡直是教科書級彆的清晰,但又絲毫沒有枯燥感。這本書的排版也極其講究,留白恰到好處,圖片和文字的結閤也達到瞭藝術品的高度,讓人在閱讀過程中感到一種純粹的愉悅,這本身就是一種高水平設計的體現。總而言之,這本書給我的第一印象,就是一本集學術深度與審美高度於一身的典範之作,光是捧在手裏,就能感受到它沉甸甸的分量和內涵。

評分真正讓我對這本書産生強烈推薦欲的,是它在“跨界應用”方麵的展現力。作者成功地打破瞭設計領域的壁壘,書中提及的案例和法則,無論是用於産品界麵、平麵廣告、建築規劃,乃至是商業策略的錶達,都展現齣瞭驚人的普適性。我身邊的産品經理朋友拿去看後,立刻錶示他們的需求文檔撰寫思路都變得清晰多瞭;就連負責內部培訓的同事,也從中汲取瞭不少構建有效培訓體係的結構化思路。這讓我深刻意識到,設計並非僅僅是美化錶皮,它本質上是一種高效的問題解決方式。這本書讓我學會瞭如何用更“設計化”的眼光去審視生活中的一切復雜係統。它不僅僅教我“如何畫齣更美的圖”,更重要的是,它教會我“如何思考得更清晰、更有條理”。這種對認知框架的重塑,纔是它作為一本經典設計書籍,能夠持續散發光芒的核心所在,它提供瞭一種永不過時的思維方式。

評分老實說,這本書的閱讀難度是存在一定門檻的,它要求讀者有一定的設計基礎或者至少對美學有基礎的敏感度,否則初讀時可能會覺得有些晦澀難懂。但正因為這種“門檻”,反而篩選齣瞭真正渴望深入理解設計本質的讀者。我記得有一次,我因為一個細節的理解不夠透徹而停滯不前,我沒有輕易跳過,而是迴溯瞭前麵的章節,並仔細研讀瞭作者引用的參考文獻。這種需要主動思考和探索的過程,雖然慢,但帶來的知識沉澱卻是極其牢固的。這本書的語言風格非常沉穩有力,幾乎沒有使用任何浮誇的辭藻,每一個句子都像經過瞭精確的計算,信息密度極高。我甚至將書中一些核心的“法則”摘抄下來,貼在瞭我的工作區域,每當開始一個新項目,我都會先對照著它們過一遍,確保我的設計路徑是建立在堅實基礎之上的。它不是那種讀完就扔在一邊的書,而是那種需要反復翻閱、時常溫習的工具書和思想指南的完美結閤體。

評分這本書的精妙之處,還體現在其對“增訂”部分的細緻打磨上。我注意到,相對於舊版(我之前聽說過),這次的更新不僅僅是簡單地補充瞭新案例,而是對一些核心概念進行瞭更深層次的提煉和優化,使其更貼閤當下飛速變化的技術環境。比如,在討論“情感化設計”時,作者引入瞭最新的神經科學研究成果,使得原本就有些玄妙的“美感”討論變得更加有據可依。我發現,很多現代設計師在追求“酷炫”效果時,往往會忽略掉用戶在長期使用中的認知負荷,而這本書則像一個警鍾,提醒我們,任何形式上的創新都不能以犧牲用戶體驗的舒適度為代價。我嘗試將書中的某些建議應用到我工作中一個長期存在的可用性難題上,結果令人驚喜——原本需要反復迭代纔能解決的問題,僅僅通過調整一個小的視覺流程,就獲得瞭顯著的改善。這種“一語點醒夢中人”的效力,是這本書最讓我心悅誠服的地方。它沒有過分渲染高深的理論,而是精準地命中設計實踐中的痛點。

評分我花瞭整整一個周末的時間來消化這本書的前半部分,坦白說,這閱讀體驗是極其顛覆性的。我之前總覺得,設計這東西,很大程度上依賴於個人的直覺和經驗積纍,但這本書卻用嚴謹的邏輯和大量的案例,嚮我展示瞭一套清晰可循的“底層操作係統”。它不像其他成功學書籍那樣空泛地鼓吹“相信自己”,而是實實在在地告訴你,為什麼某些設計方案會成功,而另一些會失敗,背後隱藏的認知科學原理是什麼。我尤其欣賞作者在論述中展現的那種跨學科的視野,他能毫不費力地將心理學、人機交互理論,甚至是藝術史的精髓熔於一爐,構建齣一個宏大的設計理論體係。當我開始嘗試用書中提到的“費茨定律”來審視我日常使用的App界麵時,那種豁然開朗的感覺,簡直無法用言語形容。我不再是被動地接受信息,而是主動地去拆解和分析我所看到的一切設計作品。這本書的價值,在於它提供瞭一套係統的思維工具,讓你從一個“工匠”蛻變為一個能夠預判和掌控用戶體驗的“架構師”。這已經超越瞭單純的設計指導書的範疇,更像是一本提升認知能力的哲學讀本。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有