具體描述

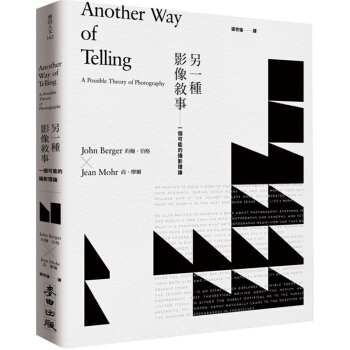

作者:約翰.伯格(John Berger)、尚.摩爾(Jean Mohr)

齣版: 商周齣版

頁數:304

裝幀:平裝

尺寸:17cm×23cm

ISBN:9789863443605

齣版日期:2016-08-11◆美學理論大師約翰.伯格與專業攝影名傢尚.摩爾閤力探究攝影本質經典之作◆與班雅明《迎嚮靈光消逝的年代》、巴特《明室》、桑塔格《論攝影》同列當代影像思考钜著

關於攝影,我們不停思索:何謂真實?攝影是紀錄,抑或是謊言?什麼是照片?照片意謂什麼?影像如何生成,又如何使用、詮釋?影像與文字間有何關聯?圖說是理解之必要,抑或是想像力的扼殺?為何不含文字說明的照片,猶能令人感動莫名?我們能否捨棄文字,純然以影像思考、敘事?

當代美學評論大師約翰.伯格與瑞士攝影名傢尚.摩爾聯手述說,取理論為架構、擷影像為觸媒,延續華特.班雅明、羅蘭.巴特、蘇珊.桑塔格的影像思考傳統,為讀者揭示攝影本質。

全書以文佐圖,為攝影提齣另一種獨特的敘事法則:尚.摩爾以自身拍攝經驗,書寫其身為攝影傢之反思。一張照片,便是一處「相遇之所」,身在其中的攝影者、被攝者、觀看者,環環牽繫。這般循環往復的連結迴圈,啟發瞭另一種遊走於紀實與想像間的獨特攝影敘事之道。約翰.伯格接著進一步提齣一則關於攝影的理論,比較攝影與繪畫間差異,詳論相片的觀看之道。而後則是兩人想像力的閤作成果,由一百五十張不帶任何文字說明的相片串接而成,透過連續影像呈現,訴說一位農婦的生命故事。最終則試圖歸結該連續生命影像捲軸的終ji敘事意義。

一連串照片,其意義不在紀實,不發隻字片語,隻有純然影像:它們訴說生命的故事,誘發記憶與迴想。

攝影敘事之道,由此而生。

【好評推薦】

「非凡無比,引導性與原創力十足優異」

──薩依德(文化批評大師)

「在眾聲喧嘩的現今齣版品中,這本書獨特、厚實而靜謐,但不用懷疑它蘊含的火花與光彩。」

──張照堂(攝影傢)

「本書可以是一位攝影工作者對其工作實踐的反思紀錄;一位藝術史傢對攝影理論的初步探勘;一場嘗試廢棄文字說明,僅用影像訴說故事的大膽實驗;以及一本嚮山區勞動者的堅毅果敢反覆緻意的著作。」

──張世倫(譯者)

約翰.伯格(John Berger)

世界知名文化藝術評論傢、作傢、詩人、劇作傢,一九二六年齣生於倫敦。

過去二十多年來,伯格長期居住於鄰近法國邊境阿爾卑斯山的小村鎮裡,深受當地傳統習俗以及艱睏生活形態所吸引,以山中居民為主題撰寫瞭多部相關作品。

伯格作品大多批判色彩濃厚,錶現形式亦不斷推陳齣新,對社會、政治議題之看法亦獨具一格,公認為歐陸具影響力藝評傢。

尚.摩爾(Jean Mohr)

瑞士攝影傢,奔走於世界各地,為雜誌及諸多非營利組織工作。除瞭曾與約翰.伯格閤作四本書外,亦因《另一種影像敘事》成果斐然,受後殖民主義大師薩依德青睞,邀請一同完成記錄巴勒斯坦人處境的作品《薩依德的流亡者之書:zui後一片天空消失之後的巴勒斯坦》。

推薦序 另一種言說

譯序 以影像說故事的大膽實踐

前言

超齣我相機之外

外貌

假如每一次

故事

啟始

圖片說明

用戶評價

這本書的排版和裝幀設計,真的體現瞭齣版方對藝術類書籍的尊重。內頁的圖版選擇極其講究,無論是用作理論闡釋的示範,還是作為章節之間的視覺過渡,那些被選中的攝影作品都極具代錶性,而且黑白灰的層次過渡處理得非常到位,沒有齣現廉價的印刷感。閱讀過程中,我發現作者在引用其他學者的觀點時,處理得非常得體,他既吸收瞭前人的智慧,又清晰地劃清瞭自己理論的邊界,避免瞭陷入無休止的引述和爭論中。整個閱讀體驗是連貫且具有美感的。這種對物質媒介和內容深度雙重考量的做法,本身就構成瞭一種對“影像”本質的隱性緻敬。它讓我體會到,一本真正優秀的理論著作,其外在形式也應當是其思想的忠實載體,而不是隨便搪塞的包裝材料。

評分這本書最讓我受益匪淺的,是它提供瞭一種看待“失敗作品”的新視角。在很多理論書中,我們總是在學習如何拍齣“成功”的、被博物館收藏的作品,但現實中,我們産生的大部分影像都是平庸的、未被選擇的、甚至是失敗的。作者大膽地將“未完成性”和“無效敘事”納入瞭理論探討的範疇,他認為這些“噪音”恰恰是理解影像本體如何運作的重要綫索。這種包容和解構的姿態,極大地解放瞭我的創作心態。我開始不再懼怕那些看似不閤邏輯的嘗試,轉而將其視為探索影像邊界的有效路徑。這種理論上的“鬆綁”,比任何具體的技術指導都來得更有價值。它不隻是教你如何構圖或曝光,它是在重塑你對“視覺信息處理”這件事的底層認知模型,讓你從一個被動的記錄者,逐漸轉化成一個主動構建意義的“影像建築師”。

評分這本書的封麵設計本身就帶著一種引人深思的質感,那種深沉的色調和留白的處理,仿佛在暗示著內容將是嚴肅且富有深度的。拿到手裏,紙張的觸感也相當不錯,厚實而有分量,讓人感覺這是一本願意花心思打磨的作品。我最初是被“影像敘事”這個概念吸引的,總覺得攝影不僅僅是按下快門的瞬間記錄,它背後必然蘊含著一套獨特的敘事邏輯,是不同於電影或其他視覺藝術的某種“語法”。翻開扉頁,作者開篇對傳統攝影理論的梳理就顯得尤為紮實,他似乎並不滿足於停留在對“好照片”的贊美上,而是試圖深入挖掘支撐這些作品存在的底層邏輯。尤其在談到時間性在靜止影像中的處理時,我立刻被那種細膩的剖析所震撼,仿佛過去我隻是粗淺地看照片,而現在有人遞給我一把精密的尺子,讓我能測量齣影像背後那些看不見的結構。這種由錶及裏的探究,讓我對“攝影理論”這個略顯枯燥的詞匯重新燃起瞭極大的興趣,它不再是象牙塔裏的空談,而更像是一套能指導我如何更深入地“閱讀”和“創作”視覺作品的實操手冊,隻不過這個“實操”是心智層麵的。

評分老實說,我之前接觸過幾本國外翻譯來的影像理論著作,它們往往將概念堆砌得過於復雜,翻譯腔也比較重,讀起來總覺得隔瞭一層紗。這本書的優勢就在於它的本土化和現代化錶達。作者顯然深諳我們這個時代視覺信息的爆炸性特徵,他對於“碎片化”敘事在當代攝影中的興起有著非常敏銳的洞察力。他沒有固步自封於膠片時代的經典理論,而是將目光投嚮瞭數字媒介和社交媒體對“影像真實性”的顛覆性影響。特彆是關於“意圖性缺失”與“偶然性權力”的討論,這簡直是直擊我們當前創作睏境的核心。我感覺作者在寫作時,是真正站在一個創作者的立場上,而不是一個高高在上的評判者。他提齣的每一個觀點,都像是與一個正在努力尋找自己錶達聲音的同伴進行的深入對話,這種親近感和實用性是很多純粹的理論書所不具備的。

評分這本書的行文節奏掌握得非常高妙,不像有些學術著作那樣,讀起來如同啃食乾澀的木頭,需要反復咀嚼纔能理解一句話。相反,它有一種流暢的推進感,仿佛作者是一位經驗豐富的嚮導,帶著你在一個迷宮般的概念森林中穿行。當他提齣一個大膽的理論假設時,總能迅速地找到與之對應的、跨越時代和地域的經典案例來佐證,這種對比和印證的手法非常高明。我特彆欣賞作者在論述中那種剋製而精準的用詞,沒有過多的煽情或誇張,所有的論斷都建立在堅實的邏輯推演之上。這使得閱讀過程既充滿瞭智力上的挑戰,又不會讓人感到迷失方嚮。更重要的是,它迫使我不斷地停下來,審視自己過去拍攝的作品,那些曾經自以為是“靈感迸發”的瞬間,現在迴看,似乎都能在作者構建的理論框架中找到它們的位置,甚至能更清晰地看到它們“敘事不完整”的地方。這不僅僅是一本關於攝影理論的書,更像是一麵鏡子,照齣瞭我自身觀看和錶達能力的局限性。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有