具体描述

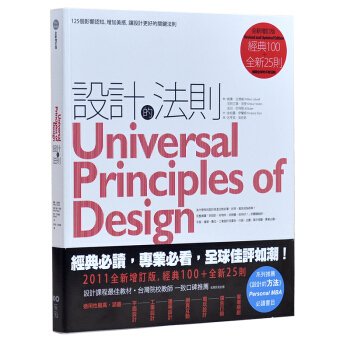

作者: 威廉.立德威 / 克莉汀娜.荷登 / 吉兒.巴特勒

出版:原點出版

语种:繁体中文

页数: 272

装帧:平裝

尺寸: 21.5 cm * 25.5 cm

ISBN:9789866408304

出版日期:2011-01-24

推薦序前言

1.80/20法則

2.容易使用

3.前導手冊

4.美即好用效應

5.功能可見性

6.對齊

7.擬人形

8.原型

9.面積對齊

10.魅力偏見

11.娃娃臉偏見

12.親生命效應

13.大教堂效應

14.意元集組

15.古典制約

16.閉合

17.認知失調

18.顏色

19.共同命運

20.比較

21.確認

22.一致性

23.恆常性

24.約束

25.曲線偏見

26.控制

27.聚合

28.成本效益

29.防衛空間

30.處理深度

31.委員會設計

32.偏好路徑

33.開發週期

34.進入點

35.錯誤

36.預期效應

37.曝光效應

38.臉部主義比率

39.安全係數

40.反饋循環

41.費布那西數列

42.圖形—背景關係

43.費茨定律

44.五帽架

45.彈性—使用性取捨

46.寬恕性

47.形式追隨功能

48.框架

49.僵住-逃跑-對抗-認輸

50.垃圾進、垃圾出

51.黃金比例

52.連續律

53.古騰堡圖表

54.希克定律

55.層次

56.需求的等級

57.強調手法

58.恐懼留白

59.獵人-撫育者定像

60.圖像表徵

61.渾然忘我

62.不注意視盲

63.干擾效應

64.倒金字塔

65.重複

66.布拉哥南斯定律

67.分層法

68.容易識別

69.產品週期

70.映射

71.心智模型

72.模擬

73.記憶技巧

74.模組化

75.夠前衛又可親近

76.最平均臉孔效應

77.常態分配

78.非我發明

79.推力

80.奧卡姆剃刀

81.操作制約

82.定位感

83.效能負載

84.表現 vs.偏愛

85.人物誌

86.圖優效果

87.促發作用

88.進階展開

89.命題密度

90.全貌—庇護

91.雛型設計

92.接近

93.可讀性

94.辨認比回想重要

95.紅色效應

96.備援

97.羅塞塔石碑

98.三分定律

99.滿意法

100.大草原偏愛

101.規模縮放謬誤

102.物稀為貴

103.自相似性

104.序列效應

105.塑造

106.信噪比

107.相似性

108.黏著性

109.說故事

110.結構型態

111.對稱

112.威脅偵測

113.三維立體投射

114.由上而下光源偏見

115.恐怖谷

116.測不準原理

117.均質連結性

118.范布倫效應

119.可見性

120.視覺空間共振

121.梵雷斯托夫效應

122.侘寂之美

123.腰臀比

124.找路

125.最弱的一環

2011年全新增訂版

Revised and Updated Edition

經典100+全新25則

暢銷&長銷全球的不敗法則

為什麼有的設計,就是比較好看、好用,甚至成為經典?

好設計,如何好、好視覺,如何棒?的關鍵配方

好設計,真有法則可遵循嗎?

《設計的法則》自出版以來廣受國際口碑好評,獲得設計權威界一致推薦,被認為是參考性高、適用性廣、專業必看的設計工具書。在台灣、日本及歐美皆創下設計類圖書最暢銷紀錄。2011年重新增訂改版,除了原有100則外,更新增25則,並將原譯文全面修訂,提供讀者更豐富的內容。

本書是第一本跨越各專業領域的設計書,當中羅列的125個設計法則,試圖找出好設計,為什麼好的決定關鍵。這些法則的適用範圍,廣及建築設計、工業設計、網頁設計、平面設計、展場規劃,甚至廣告與公關宣傳。

為什麼有些設計,就是搶眼,而且可信度高;有些則比較難使用、容易被忽略,甚至讓人反感?它們做對了什麼.,又做錯了什麼?

每個設計的背後其實都有很多看不到的力量,牽引著使用者的認知、情緒、好惡和使用習慣,例如:

「外觀較美的設計,會被認為比不美的設計更好用。」

「在設計角色或產品時,如果需要明顯的五官特性,就要考慮人們的娃娃臉偏見。」

「去飽和度、明亮的色彩,會被視為友善又專業。」

「書封面、網站首頁、商店入口,這些『進入點』障礙越少越好;還要設計『全貌點』與『漸進的引誘』,引導人潮完成後續行為。」

「在設計『時間就是關鍵』的作品時(例如煞車系統、路標),就要把選項降到最低,以減少反應時間,降低錯誤機率。」

「腰到臀比例是決定男女迷不迷人的主要因素,男性偏愛介於0.67至0.80的女性……,這是健康及繁殖潛力的指標。」

不管是舉辦行銷活動、設計海報、籌畫博物館展覽、設計電腦遊戲或甚至更複雜的建築與工業設計,所有專業工作者,都不斷思索的問題:

如何增加視覺吸引力?如何增強功能並方便使用?如何影響使用者認知?

如何增加美感?如何做出最好的設計決定?

從「80/20法則」(80/20 rule)、「意元集組」(chunking)、「娃娃臉偏見」(baby-face bias)、「奧卡姆剃刀」(Ockham’s Razor)、「自相似性」(self-similarity)到「說故事」(storytelling)等通則,書中以豐富的插圖及清晰易懂的圖表加以解說。讀者可從這些法則中,快速地吸收寶貴經驗,避免犯錯,更可啟發許多新靈感與創意。

這本重要的設計法則書,是設計師、工程師、建築師,以及正在學習設計專業的學生必備工具和實用對策寶典。而任何一個消費者,也可以用這本書看懂設計的門道,培養出判斷「好設計為什麼好?」的眼光與能力。

作者簡介

威廉.立德威(William Lidwell)

以設計和工程心理學為主題,從事寫作、演講與諮詢,對跨學科的設計、組織達到創新的方法,以及如何讓創新制度化,特別感興趣。文章常見於熱門設計雜誌及報紙。目前定居美國德州休士頓工作。

克莉汀娜.荷登(Kritina Holden)

現為美國太空總署詹森太空中心「使用性測試與分析設備」(UTAF)的技術指導兼代理經理,負責提案、專案規畫、人員任務分配與監督,以及確保UTAF的產品品質。她也以專家身份,為獵戶座太空船駕駛艙小組提供人因工程學支援,協助需求開發、任務分析、成員評量等作業,時在休士頓大學明湖分校(University of Houston-Clear Lake)擔任副教授。

吉兒.巴特勒(Jill Butler)

得獎的平面設計,興趣涵蓋訊息設計、使用者經驗設計、插畫和造紙工程。2002年成立「創造東西設計工作室」(Stuff Creators Design Studio)。曾於休士頓大學和金武德社區大學(Kingwood Community College)教授設計、桌面出版和字體設計。目前在德州休士頓定居、工作。

譯者簡介

呂亨英(原100則)

靜宜大學英國語文學系畢,現任專職譯者。與先生Ronald Brown合作,一起把介紹國內文化與傳統建築的作品如《澎湖天后宮》、《神岡筱雲山莊》、《認識古蹟日手冊》等書譯成英文。英翻中作品有《戴安的日記》、《第三死罪》。

吳莉君(新增25則)

國立台灣師範大學歷史系畢業,任職出版社多年,現為自由工作者,譯有《觀看的方式》、《我們在此相遇》、《霍布斯邦看二十一世紀》、《建築的法則》、《留住一切親愛的》、《設計是什麼?》、《光與影》、《建築的危險》等書。

吳佩芬(原100則修訂)

法國第戎市IUP Denis-Diderot文化管理碩士,曾從事藝術行政多年,現為自由文字編輯。

全新增訂版,經典100則+全新25則。

原譯文全新大修訂,設計院校教師一致推薦!

第一本跨領域設計專書,設計概論最佳教材。

全球熱銷百萬冊,發行10種語言版本。

完整揭露「好設計,如何好?」的125個秘密。

避免致命錯誤,專業人做出好作品的必備常識

用户评价

这本书的精妙之处,还体现在其对“增订”部分的细致打磨上。我注意到,相对于旧版(我之前听说过),这次的更新不仅仅是简单地补充了新案例,而是对一些核心概念进行了更深层次的提炼和优化,使其更贴合当下飞速变化的技术环境。比如,在讨论“情感化设计”时,作者引入了最新的神经科学研究成果,使得原本就有些玄妙的“美感”讨论变得更加有据可依。我发现,很多现代设计师在追求“酷炫”效果时,往往会忽略掉用户在长期使用中的认知负荷,而这本书则像一个警钟,提醒我们,任何形式上的创新都不能以牺牲用户体验的舒适度为代价。我尝试将书中的某些建议应用到我工作中一个长期存在的可用性难题上,结果令人惊喜——原本需要反复迭代才能解决的问题,仅仅通过调整一个小的视觉流程,就获得了显著的改善。这种“一语点醒梦中人”的效力,是这本书最让我心悦诚服的地方。它没有过分渲染高深的理论,而是精准地命中设计实践中的痛点。

评分这本书的封面设计,说实话,第一眼看上去就给我一种非常专业且引人入胜的感觉。那种深邃的蓝色调,配上简洁有力的白色字体,仿佛在无声地诉说着它内容的不凡。我记得当时我正在为我的一个新项目寻找一些灵感,希望能找到一本能从根本上提升我设计思维的书籍,而不是那些只停留在表面技巧的指南。当我翻开扉页,看到目录时,我就知道我找到了宝藏。它不是简单地罗列设计原则,而是像一位经验丰富的大师在娓娓道来,将复杂的理论拆解成一个个易于理解且极具操作性的“法则”。那些章节标题,每一个都像一个钩子,牢牢抓住了我的好奇心,让我忍不住想立刻深入探究每一个细节。特别是关于“视觉层级”和“信息架构”的那几章,作者的阐述方式简直是教科书级别的清晰,但又丝毫没有枯燥感。这本书的排版也极其讲究,留白恰到好处,图片和文字的结合也达到了艺术品的高度,让人在阅读过程中感到一种纯粹的愉悦,这本身就是一种高水平设计的体现。总而言之,这本书给我的第一印象,就是一本集学术深度与审美高度于一身的典范之作,光是捧在手里,就能感受到它沉甸甸的分量和内涵。

评分老实说,这本书的阅读难度是存在一定门槛的,它要求读者有一定的设计基础或者至少对美学有基础的敏感度,否则初读时可能会觉得有些晦涩难懂。但正因为这种“门槛”,反而筛选出了真正渴望深入理解设计本质的读者。我记得有一次,我因为一个细节的理解不够透彻而停滞不前,我没有轻易跳过,而是回溯了前面的章节,并仔细研读了作者引用的参考文献。这种需要主动思考和探索的过程,虽然慢,但带来的知识沉淀却是极其牢固的。这本书的语言风格非常沉稳有力,几乎没有使用任何浮夸的辞藻,每一个句子都像经过了精确的计算,信息密度极高。我甚至将书中一些核心的“法则”摘抄下来,贴在了我的工作区域,每当开始一个新项目,我都会先对照着它们过一遍,确保我的设计路径是建立在坚实基础之上的。它不是那种读完就扔在一边的书,而是那种需要反复翻阅、时常温习的工具书和思想指南的完美结合体。

评分真正让我对这本书产生强烈推荐欲的,是它在“跨界应用”方面的展现力。作者成功地打破了设计领域的壁垒,书中提及的案例和法则,无论是用于产品界面、平面广告、建筑规划,乃至是商业策略的表达,都展现出了惊人的普适性。我身边的产品经理朋友拿去看后,立刻表示他们的需求文档撰写思路都变得清晰多了;就连负责内部培训的同事,也从中汲取了不少构建有效培训体系的结构化思路。这让我深刻意识到,设计并非仅仅是美化表皮,它本质上是一种高效的问题解决方式。这本书让我学会了如何用更“设计化”的眼光去审视生活中的一切复杂系统。它不仅仅教我“如何画出更美的图”,更重要的是,它教会我“如何思考得更清晰、更有条理”。这种对认知框架的重塑,才是它作为一本经典设计书籍,能够持续散发光芒的核心所在,它提供了一种永不过时的思维方式。

评分我花了整整一个周末的时间来消化这本书的前半部分,坦白说,这阅读体验是极其颠覆性的。我之前总觉得,设计这东西,很大程度上依赖于个人的直觉和经验积累,但这本书却用严谨的逻辑和大量的案例,向我展示了一套清晰可循的“底层操作系统”。它不像其他成功学书籍那样空泛地鼓吹“相信自己”,而是实实在在地告诉你,为什么某些设计方案会成功,而另一些会失败,背后隐藏的认知科学原理是什么。我尤其欣赏作者在论述中展现的那种跨学科的视野,他能毫不费力地将心理学、人机交互理论,甚至是艺术史的精髓熔于一炉,构建出一个宏大的设计理论体系。当我开始尝试用书中提到的“费茨定律”来审视我日常使用的App界面时,那种豁然开朗的感觉,简直无法用言语形容。我不再是被动地接受信息,而是主动地去拆解和分析我所看到的一切设计作品。这本书的价值,在于它提供了一套系统的思维工具,让你从一个“工匠”蜕变为一个能够预判和掌控用户体验的“架构师”。这已经超越了单纯的设计指导书的范畴,更像是一本提升认知能力的哲学读本。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有