具体描述

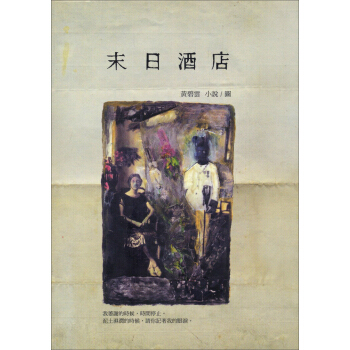

内容简介

蘇偉貞說:「黃碧雲調度筆下的鬥牛士、揚起、刺殺及Flamenco舞排、試、唸、停頓、轉身、擊掌。找出音調。其實我早知道,這樣一名小說家,不管沉默多久,都會繼續寫下去。」他們都已經忘記我了,和那間107號房間。

從酒店大堂進去,上樓梯,穿過長廊,轉進去,穿過小庭院,轉入走廊,再穿過另一個小庭園,這一個有噴泉,有小魔鬼淡藍瓷像,上樓梯,走廊盡處,再轉,這裡已經非常沉黑,白天都要開燈。那一個房間在角落的角落,他們上了鎖。

當初還很光亮,酒店開張的時候,葡國人還在澳門,男子穿一套早晨禮服來參加酒會,女子都露著肩背,執一把珠貝扇,戴粉紅翠綠羽毛的大草帽,不見臉孔,只見耳環和嘴唇。很熱,酒店的經理嘉比奧鼻子好尖,掛了一滴一滴的汗。

嘉比奧那年二十七歲,來到馬交奧已經,他說,我覺得已經一生了。

作者简介

黃碧雲,她的小說創作,長久以來教人願意追索與守候其作品。得獎紀錄與出版作品:

第三屆香港中文文學雙年獎小說獎

第四屆香港中文文學雙年獎散文獎

第一屆香港藝術發展局文學新秀獎

第一屆馬來西亞花蹤文學獎小說首獎

聯合報、中國時報十大好書年度獎

1987年香港當代舞蹈團單人表演「一個女子的論述」

2000年香港讀書小劇場「媚行者」

2004年香港牛池灣文娛中心、台北牯嶺街小劇場「沉默·暗啞」

多次入選台灣文學小說選集,出版作品每每成為新書金榜。

台北大田出版:

《七宗罪》、《突然我記起你的臉》、《烈女圖》(獲1999年中國時報開卷十大好書獎)、《媚行者》、《無愛紀》、《血卡門》、《後殖民誌》(獲2003年聯合報讀書人最佳書獎)、《沉默·暗啞·微小》。

内页插图

精彩书摘

蘇偉貞說:「黃碧雲調度筆下的鬥牛士、揚起、刺殺及Flamenco舞排、試、唸、停頓、轉身、擊掌。找出音調。其實我早知道,這樣一名小說家,不管沉默多久,都會繼續寫下去。」他們都已經忘記我了,和那間107號房間。

從酒店大堂進去,上樓梯,穿過長廊,轉進去,穿過小庭院,轉入走廊,再穿過另一個小庭園,這一個有噴泉,有小魔鬼淡藍瓷像,上樓梯,走廊盡處,再轉,這裡已經非常沉黑,白天都要開燈。那一個房間在角落的角落,他們上了鎖。

當初還很光亮,酒店開張的時候,葡國人還在澳門,男子穿一套早晨禮服來參加酒會,女子都露著肩背,執一把珠貝扇,戴粉紅翠綠羽毛的大草帽,不見臉孔,只見耳環和嘴唇。很熱,酒店的經理嘉比奧鼻子好尖,掛了一滴一滴的汗。

嘉比奧那年二十七歲,來到馬交奧已經,他說,我覺得已經一生了

……

前言/序言

用户评价

评价二: 这本书给我带来了前所未有的沉浸式阅读体验。它不是那种快餐式的,读完就忘的故事,而是会在你脑海里挥之不去,让你反复咀嚼和思考。作者构建的这个末日背景,有着一种独特的、压抑的美感,就像一幅褪色的旧照片,虽然模糊,却承载着无数故事和情感。我喜欢书中对环境的细致描绘,那种破败、荒凉的感觉,仿佛能透过文字扑面而来。不仅仅是视觉上的冲击,更是听觉、触觉上的联想。风吹过废墟的呼啸声,雨水滴落在锈蚀金属上的声音,冰冷的空气触碰肌肤的寒意,这些都仿佛真实存在。更重要的是,作者在这样的背景下,对人物内心世界的刻画入木三分。角色的每一次呼吸、每一次心跳,都充满了挣扎和求生的渴望。那种在极端环境下,人与人之间复杂的情感纠葛,更是让故事充满了戏剧性。我为他们的每一次小小的胜利而欣喜,也为他们的每一次失败而感到惋惜。阅读这本书,与其说是在看一个故事,不如说是在经历一段人生,一段在绝境中绽放的、扭曲而又顽强的生命。

评分评价五: 从第一个字开始,我就被深深地吸引住了。这本书描绘的末日,不是那种瞬间毁灭的壮观景象,而是缓慢而持续的消亡,那种侵蚀人心的无力感,比任何直接的灾难都来得更加压抑。作者的叙事节奏恰到好处,不疾不徐,让读者能够有足够的时间去体会角色的情绪,去感受那个世界的氛围。我特别喜欢书中对环境的描写,那种破败、荒凉、又带着一丝诡异的美感,让我仿佛置身其中,能够闻到泥土的腥味,听到风的低语,感受到那种窒息般的寂静。更让我震撼的是,在这样的背景下,作者对人物内心世界的刻画。每一个角色都充满了复杂性,他们有优点,有缺点,有内心的挣扎,也有对过去的怀念。我为他们的每一次微小的进步而感到欣慰,也为他们的每一次挫折而感到痛心。这本书让我重新认识了“生存”这个词的意义,它不仅仅是活着,更是如何有尊严地活着,如何在绝望中找到希望,如何在黑暗中坚持人性。它是一部关于生命、关于选择、关于坚持的深刻寓言。

评分评价四: 初读这本书,我被那种浓郁的氛围所吸引,仿佛置身于一个被遗弃的世界,空气中弥漫着一种难以言喻的孤独和悲凉。作者的文字功底毋庸置疑,他能够用最朴实的语言,勾勒出最深刻的意境。每一个场景的描绘,都带着一种电影般的质感,让我能够清晰地“看见”那个世界的样子,感受那里的温度和气息。但这本书最让我着迷的,是它对人物塑造的深度。每一个角色,都不仅仅是一个符号,而是一个有血有肉、有情感、有故事的个体。他们的过去,他们的现在,他们的挣扎,他们的选择,都构成了一个复杂而引人入胜的网。我常常为他们的命运而揪心,为他们的每一个决定而思考。那种在绝望中寻找希望,在黑暗中保持人性,在孤独中互相扶持的情感,让我深受感动。这本书让我看到了,即使在最糟糕的情况下,人类依然能够展现出坚韧和善良的一面,这无疑是一种强大的力量。它让我思考,究竟是什么支撑着我们在逆境中前行?

评分评价一: 翻开这本书,我立刻就被拉入了一个充满未知与压抑的世界。作者笔下的末日并非那种轰轰烈烈的灾难,而是弥漫在空气中、渗透到每个人骨子里的绝望。那种感觉就像是被困在一个巨大而陈旧的牢笼里,外面的一切都已面目全非,而里面,是日复一日的挣扎与虚无。我尤其被那些微小的细节所打动,比如角色们如何用最简单的物品来维系一丝生机,如何在彼此的眼神中寻找微弱的慰藉。书中对人性深处的挖掘也让我感到震撼,当生存的本能压倒一切时,善与恶的界限变得模糊不清。那些曾经的道德准则,在末日面前显得如此脆弱。我常常在阅读的时候,忍不住去思考,如果我身处其中,会做出怎样的选择?书中的人物并非完美英雄,他们有恐惧,有软弱,但正是这份不完美,让他们显得更加真实,更能引起读者的共鸣。每一个角色的命运都紧紧牵动着我的心,我既希望他们能找到一线生机,又隐隐担心着那不可避免的结局。这种在希望与绝望之间摇摆的心情,让阅读过程充满了张力。

评分评价三: 我必须说,这是一本读起来需要“费力”的书,但这份“费力”绝对是值得的。作者并没有刻意去堆砌宏大的叙事或者惊心动魄的情节,而是将笔触放在了最微观的层面,去展现个体在末日阴影下的生存状态。这种叙事方式,让我感觉自己就像是一个旁观者,又像是一个参与者,近距离地观察着一群人在绝望中挣扎、求生,甚至在废墟中寻找一丝意义。书中的对话,不多,但每一句都掷地有声,充满了潜台词和未尽之意。角色的沉默,也同样具有强大的力量,它们传递着无尽的疲惫、恐惧和一丝微弱的希望。我特别欣赏作者对细节的把握,那些看似不起眼的小物件,却承载着逝去的文明和温情,成为角色们精神上的支柱。每一次看到这样的细节,我都会感到一阵心酸,然后更加坚定地想要看到他们能够活下去。这本书让我重新审视了“生存”的含义,它不仅仅是身体的存活,更是精神的坚持。在最黑暗的时刻,人性的光辉,哪怕只是一点点,也足以照亮前行的路。

评分一直都数不清小说里有多少个人物,很多人物出场短暂到不足三行字,但我又说不出实际有多少句,因为人物的对话没有引号,连句号都不是常见的,有时你以为那是陈述,其实那是对话,对于标点符号运用拙劣的读者如我,还算有几分亲切;于是情节并没有层层推进,人物没头没尾,读着就像滞留在一个人来人往的空间里,凝视所有姻缘的往、来、始、终。然而,小说异常通俗的名字早已吿诉你“末日”,而每一篇报道都说作者写的就是峰景酒店,于是一切从开始已结束,消失、过去、死亡、记忆才是主角;出场的人,你早知他即将要过去,而且在没有喘息的语调里,每个人出场时间都很短,却都已经是人物情緖与生命的极点,不作任何铺排。

评分喜欢,是正版的,物流也快

评分妹的 给我把末日酒店杵了个大口子

评分东西挺不错的,很喜欢。

评分一个大陆旅客,在望远镜中看见一个台湾人从“国际”掉下来。今年七月的这段新闻,充满戏剧性与隐喩。“国际”是旧澳门人对国际酒店的简称,死因是警方的事,我比较关注的是那一层一层步向顶楼的过程。一间废置廿多年的空壳酒店,一个外地人,彼此都陌生,一层一层的往上爬时看见的是一个怎样的景象与想象,如果酒店里有着饱满的记忆与历史感,那个一心求死的身体,却轻易穿过那层层的往昔,与小说作者对“酒店”的理解接轨,留下一堆隐喩。

评分东西挺不错的,很喜欢。

评分《後殖民誌》已經是快八年前的書了,澳門回歸也有十二年,今天讀〈末日酒店〉是否還應該帶着帝國夕陽的心情?黃碧雲要探索的,恐怕更是語言、記憶、時間,以及她自己的隱密回歸。但我們又怎能放開這個熟悉的框架?末日、酒店、暫借、旅寄、遺忘——一篇始於空間(「他們都已經忘記我了,和那間107號房間。」)而終於時間(「這個小銀鐘,一直放在依瑪無玷修女的校長室桌面,忠心行走。」)的小說,所承載的繁華與虛空(vanity),我們多麼熟悉。1997年《七種靜默》有一篇〈好慾〉,寫港英時期最後的一個派對,權力移交、群丑挑樑,就讓一篇不到八千字的小說承載了七十多個名字。那聚焦的一雙眼睛,可以是管家可以是神明。若從這個角度理解《末日酒店》的情節也很好懂︰一個葡籍酒店經理的後人,借各人的眼睛記錄了酒店及家族自大戰前到回歸後的興衰,而這雙眼睛可以是酒店經理的也可以是幽靈。

评分很好很好很好很好很好

评分喜欢黄碧云 丢了一本 又赶紧下单了

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![別讓不懂營養學的醫生害了你 [What Your Doctor Doesn't Know About Nutritional Medicine May be Killing You] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16005096/rBEIDE-_PHMIAAAAAAEDeWMr_bwAAAKOgCnljgAAQOR724.jpg)

![日本寫真50年 [彼らが写真を手にした切実さを:《日本写真》の50年] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16069574/538e6c0aN45a04dd1.jpg)

![你一定愛讀的極簡歐洲史: 為什麼歐洲對現代文明的影響這麼深 [The shortest history of EUROPE] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16005698/rBEGFk-14scIAAAAAAEk5GnFwPwAAA9MwOuoBsAAST8323.jpg)

![俗世哲學家:改變歷史的經濟學家 [The Worldly Philosophers: The Lives, Times and Ideas of the Great Economic Thinkers] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16009345/rBEIDE-_W4EIAAAAAACtxbfbSNoAAAKwQMgC10AAK3d701.jpg)