具体描述

内容简介

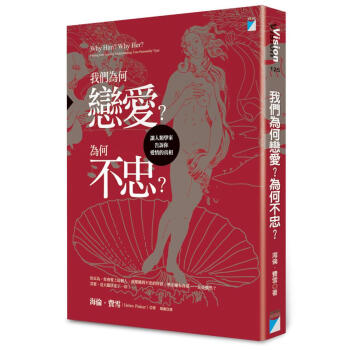

◎ 作者為美國知名生物人類學家,全球最大交友網站顧問。她對人類愛情行為的研究成果,不僅在學術期刊上發表,也在交友網站上屢獲成功驗證。◎ 本書是根據全世界39個國家共7百萬人參與問卷調查所做出的分析結果,是少數以科學觀點及實證來談兩性關係的權威好書。

你以為,你會愛上這個人,

或總遇到不忠的伴侶、無法擁有真愛……全是偶然?

其實,是大腦決定了一切!

全球39個國家 ╳ 7百萬人實例見證

愛是癡迷,是地球上最強大的力量

美國頂尖人類學家海倫.費雪揭露愛情真相

如何墜入愛河?如何找到真正對的另一半?

讓愛情人類學的權威學者告訴你!

● 為什麼有人容易移情別戀,有人卻連第一次都很難開始?

● 為什麼戀愛是「異性相吸」,又是「物以類聚」?

● 人們真的可以在交友網站上憑直覺挑出另一半嗎?

● 每種性格類型的人傾向如何和情人相處?

● 每種性格類型的人有偏愛交往的性格嗎?

● 哪種配對才叫天衣無縫?

● 哪種組合是愛情關係裡的「下下籤」?

● 常見的伴侶組合,有哪些利與弊?

● 要怎樣找到、了解另一半,並維繫關係?

● 有人說:「我是○○型,我的伴侶是XX型,大家都說我們完全不可能湊在一起,但是我們也很恩愛!」為何如此?這是否是例外?

人類不會因為一時突發奇想,就決定選誰作為伴侶。一切都是演化,擇偶必有根據。海倫.費雪博士是美國人類學教授,全球最大交友網站Match.com顧問,她的研究指出,腦內激素比例,是影響人們戀愛的關鍵因素。本書是她對人類愛情行為的研究成果,不僅在學術期刊上發表,也在交友網站上獲得驗證,她從人類學角度剖析不同性格者的愛情特質,以此書為指引;一旦釐清自己在愛情中的人格,就是邁向幸福兩性關係的第一步。

作者简介

■作者簡介海倫.費雪Helen E. Fisher

美國生物人類學家,目前為羅格斯大學教授,為全球研究兩性關係的頂尖專家之一,也是世界知名交友網站「Match.com」及「Chemistry.com」顧問。

費雪平日演講甚勤,著述亦豐,在美國學界及一般輿論界表現活躍,美國人類學學會因此曾在一九八五年授予其傑出成就獎。她長期研究人類愛情行為,有十六本著作,包含《愛慾:婚姻、外遇與離婚的自然史》、《第一性:女人的天賦正在改變世界》兩本中譯本。

精彩书评

◎聯合推薦兩性作家/Miss Anita 御姊愛

作家、精神科醫師/王浩威

台大社會系教授/孫中興

作家、《魅麗雜誌》發行人/賴佩霞

「因為愛情的降臨太難預測,於是世人試圖用科學理性的方式找尋規則,透過海倫.費雪這本書,才發現,那些看似偶然與巧合、電光石火的瞬間,原來其實早有跡可循。」

--Miss Anita 御姊愛(兩性作家)

「無論年輕、年長,同性戀、異性戀,數據再再顯示人人皆嚮往愛。作者引用羅馬詩人奧維德的話提醒我們:『想要被人愛,就要惹人愛。』享有愛、享有愛人,享有長期愉悅的親密關係,為了這些,我們是否願意做一些調整?既然這是人類心靈最深切的渴望,為何只在一旁觀望?是不得其門而入?還是………?有人說,是個性使然,我倒覺得是觀念。太多似是而非的概念,阻礙了我們愛慾的發展而不自知。本書帶著我們去了解作者多年觀察下來的另一種「愛」的真相,看完,你也就懂了!」

--賴佩霞(作家、《魅麗雜誌》發行人)

「在充滿激變的時代,沒有什麼能像科學一樣提供安全的港口,而這也是海倫費雪的理論值得珍視之處……她的研究直探生物演化的途徑,為我們揭開人類擇偶的祕密。」

--《時代雜誌》

「這本書太吸引人了……或許你已有夢中情人,但你一定更想讀這本著作,從多種分析及科學的觀點瞭解愛。」

--《波士頓環球報》

「為何你愛上他?為何愛上她?檢視你的腦內激素的比例,就能知道你會愛上哪種人……書中所提出的觀點既令人目眩神迷,也充滿浪漫,相當值得一讀。」

--《洛杉磯時報》

目录

國內外媒體名人熱情推薦!引 言

第1章 聆聽自然之聲:何以是他?何以是她?

第2章 找到你的性格類型:性格類型測試

第3章 你手中的牌:自然的骰子

第4章 暢飲人生:開拓者

第5章 社會棟梁:建設者

第6章 志向高遠:領導者

第7章 哲學之王:協調者

第8章 玩伴、合作者、精神伴侶、靈魂伴侶:約會的化學原理

第9章 墜入愛河:漏斗式選擇

第10章 另一半:我們如何相愛

第11章 讓化學物質發揮作用:大自然的建議

【附錄】伴侶選擇研究:我們會選擇誰

用户评价

作为一名对社会结构演变颇感兴趣的业余研究者,我发现现代社会中,亲密关系的解体速度和模式变化速度惊人,这似乎与传统社会中那种坚不可摧的家庭单位形成了鲜明对比。我购买这本书,是希望能找到一种人类学上的“诊断工具”,来解释这种现代性的危机。我们究竟是在“进步”还是在“退化”?如果爱和承诺在生物学上并非绝对必要,那么是什么让我们在数千年的文化演化中,依然保留了对“二人世界”的执着?我希望作者能够探讨技术、城市化以及个体解放思潮,如何重塑了我们对伴侣角色的期待,并探讨这种重塑是否与我们根深蒂固的生物学遗产产生了剧烈的冲突。我尤其希望书中能有一部分篇幅专门讨论“爱”这一概念本身是如何被语言和哲学所建构的,以及当这些文化框架瓦解时,我们剩下的到底是什么?如果这本书能提供一个清晰的、非价值判断的分析,说明我们现有的“爱情模式”在人类历史长河中处于一个什么样的阶段,那么它无疑是极具启发性的。我需要的是一种能够让我跳出自身时代背景限制的视野。

评分这本“爱情的真相”简直是为我这种情感上的“老油条”量身定做的。我一直觉得,爱情这玩意儿,说白了就是荷尔蒙和文化包装下的产物,充满了自我欺骗和集体无意识的表演。以前读那些心理学家的书,总是兜圈子绕弯子,动不动就上升到“灵魂伴侣”这种虚无缥缈的高度,看得人直犯尴尬癌。但这本书,虽然我还没看里面的具体内容,光是这个书名和那种直白的态度就让我心头一震。它仿佛在说:“别再相信那些童话了,我们来聊点硬核的。”我期待它能像一把手术刀,毫不留情地剖开那些浪漫外衣下的残酷事实。我尤其想知道,人类学家会如何解释那些跨越不同文化背景下,那些看似永恒不变的求偶策略和关系模式。是基于纯粹的生存博弈,还是潜藏着我们尚未完全理解的生物本能?如果它能提供一套更具解释力的框架,而不是仅仅停留在现象描述层面,那它就成功了。我需要的是一种能够让我重新审视自己过去所有情感经历的“元认知”工具,而不是又一本提供心灵鸡汤的读物。我希望它能彻底颠覆我对“完美爱情”的幻想,让我用一种更清醒、更具批判性的视角去看待人际间的亲密关系,哪怕真相有点伤人。

评分我最近正在经历一段非常混乱的关系,双方都在尝试理解“忠诚”的边界究竟在哪里,每一次争吵都像是两个不同物种之间的无效沟通。我买这本书,纯粹是抱着一种“病急乱投医”的心态,希望它能提供某种理论上的支撑,让我能站得更高一点,俯视这场情感的泥潭。我特别好奇,人类学家对“一夫一妻制”这种社会结构是如何评价的?它真的是进化的最优解,还是仅仅是资源分配和社会控制的产物?如果这本书能从宏观的历史和文化视角,对比不同社会对“爱”和“性”的定义,那简直是太值了。我希望它能给我提供一套新的词汇,一套比“爱”、“背叛”、“承诺”这些被过度使用的词汇更精确的语言体系,来描述我此刻的感受。我不想再被那些情绪化的指控所裹挟,我需要的是一个基于事实和观察的分析报告。如果作者能将那些看似私密的个人情感事件,放在一个更广阔的族群演化背景下进行解读,那这本书的价值就不仅仅是一本“情感指南”,而是一部社会历史学著作了。我迫不及待想看看,那些我们深信不疑的“天性”,在不同文明中是如何被塑造和扭曲的。

评分这本书的封面设计和书名带来的那种强烈的反差感,让我对它产生了浓厚的兴趣。它没有采用传统情感书籍那种柔和的色调和温情的措辞,反而透着一股子科学的、甚至有点冷峻的审视意味。我是一个极其推崇实证主义的人,对于任何宣称“揭示终极秘密”的书籍,我通常抱有十二分的警惕。因此,我希望这本书的论述是建立在扎实的田野调查和比较研究基础上的,而不是基于作者的个人臆断。我尤其关注的是,人类学家如何处理“个体经验”与“群体规律”之间的张力?我们都知道,每一个人的爱情故事都是独一无二的,充满了偶然性和偶然的激情。那么,一个宏观的学科如何才能捕捉到这些微观层面的复杂性,同时又不至于沦为泛泛而谈的空洞总结?我期待看到的是那些令人拍案叫绝的跨文化案例对比,比如,某种在A文化中被视为婚姻基石的观念,在B文化中是如何被完全颠覆的。如果作者能够巧妙地将这些宏观的、近乎人类学的“大发现”,与我们日常生活中面对的那些微不足道的,却又决定成败的“小决定”联系起来,那这本书无疑会成为我书架上的常青树。

评分我身边总是有一些朋友,对爱情抱持着一种近乎宗教般的虔诚,他们坚信存在着“命中注定”的另一半,并且为了维护这种信念,可以对现实中显而易见的裂痕视而不见。我则更倾向于将爱情看作是一种社会契约,一种基于短期利益最大化和风险规避的理性选择,尽管这个“理性”时常被情感的浪潮所淹没。这本书,光是它直面“不忠”这个禁忌话题的勇气就值得赞赏。我希望它能深入探讨人类在面对多重择偶压力时的内在冲突。是什么机制让我们既渴望稳定和排他性,又同时对新奇和多样性保持着原始的冲动?我特别期待作者能引入进化心理学的视角,但又希望它不要仅仅是简单地将人类降格为基因的载体。人类的文化适应性远超其他物种,我们对“意义”的追寻,本身就是一种强大的驱动力。这本书能否解释,我们是如何在生物本能的驱使下,构建出如此复杂、自我矛盾,却又极其迷人的爱情叙事的?它应该提供一种“去浪漫化”的视角,帮助我们看清那些驱动我们行为的底层代码,从而做出更清醒的选择,而不是盲目地追逐一种虚构的圆满。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有