具体描述

编辑推荐

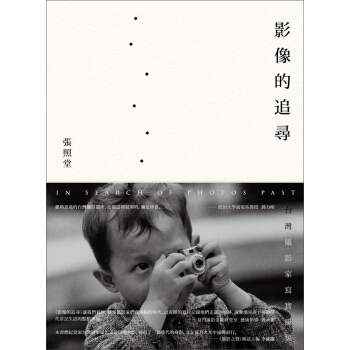

攝影大師張照堂歷經三年尋訪台灣寫實攝影家,三十三位攝影前行者近四百張照片,歷歷如繪地述說著時間與土地的故事。文字的刻畫雋永生動,影像的張力飽滿厚實。展卷之際,恍如重返那消逝與未消逝的,一道道輝煌與閃耀的靈光。「拍一張照片就像在世界上某處找回一部分自己。」藉由這些歷久彌新的記憶回返,我們每個人也分別找回某些自己。

内容简介

啟動視覺,打開心窗,跟著攝影大師張照堂追尋的眼睛, 展開一場滿載鄉愁與童心的時光之旅

攝影大師張照堂歷經三年尋訪台灣寫實攝影家,三十三位攝影前行者近四百張照片,歷歷如繪地述說著時間與土地的故事。文字的刻畫雋永生動,影像的張力飽滿厚實。展卷之際,恍如重返那消逝與未消逝的,一道道輝煌與閃耀的靈光。

「拍一張照片就像在世界上某處找回一部分自己。」藉由這些歷久彌新的記憶回返,我們每個人也分別找回某些自己。

「因為我們不時回頭看,所以才能無礙地往前看。」

一九八六年,攝影家張照堂在完成「百年臺灣攝影史料」的整理工作之後,為專欄寫作而展開三年臺灣前輩攝影家的尋訪之旅。在旅程中,他一一遇到活躍於四○年代的鄧南光、張才、李釣綸、林壽鎰;五○年代的黃則修、林權助、陳耿彬、廖心銘;六○年代的鄭桑溪、劉安明、林慶雲、徐清波、謝震隆、陳石岸、黃伯驥、黃士規、蔡高明、許淵富、陳彥堂、翁庭華、黃季瀛、許蒼澤、林彰三、施純夫、周鑫泉、李悌欽……

「每一張照片、每一個觀景窗後面,都反映著創作者不同的『攝影眼』。」

三十三位攝影者,創作年代從三○年代到八○年代,幾乎涵蓋台灣寫實攝影從萌芽到茁壯的六十個年頭。他們優秀的作品足以顯現臺灣攝影的成長軌跡,適切地提供了彌足珍貴的創作資產與時代見證。他們之中,有些人的影像創作在當時甚至未被探討,也有部分攝影家的影像作品因保存不當而佚失。即使如此,在張照堂的尋訪與爬梳下,仍清晰地呈現出台灣寫實攝影前行者的純真面容與對影像的無比執著,也見證了上一代前輩攝影家作品中的影像魔法與魅力。

這趟旅程於一九八八年結集出版為《影像的追尋》,而後於二○一五年改版重出。這是以寫實攝影為創作主體的台灣前輩攝影家,第一次有系譜地列入台灣寫實攝影的範疇,受到注視和討論,對台灣攝影文化和歷史影響深遠。

「每一幅好的作品都是在一種歲月的滄桑中提煉而成的。」每一張珍貴、感人的作品,在消隱之前,我們有機會審慎地回顧,在時光的隧道中,共同分享回憶的愉悅與情傷。透過張照堂的追尋之眼,為我們打開一個特殊時空,召喚上個世紀台灣這塊土地的人間之味、人情之美。

作者简介

張照堂攝影家/文化工作者,並從事紀錄片製作與影像教育工作,曾獲1999年國家文藝獎及2011年行政院文化獎,是臺灣獲得此兩項殊榮的攝影家。

精彩书评

「嚴格意義的台灣攝影遺產,是從這裡展開的,彌足珍貴。」--政治大學廣電系副教授/郭力昕

「《影像的追尋》讓我們看到,前輩攝影家們在困頓的時代,以有限的器材記錄他們走過的痕跡,誠摰地見證了那個時代常民生活的點點滴滴。」

--夏門攝影企劃研究室藝術指導/簡永彬

「本書燃起覓索台灣前輩攝影家足印的火炬,映現了一個時代的身影,又在歲月火光中遠眺前行。」

--《攝影之聲》雜誌主編/李威儀

目录

再版序推薦序/簡永彬

自序

追尋與感念

鄧南光─浪漫且落寞底靈魂

林壽鎰─舊情鄉思的寄影者

張 才─社會大學的寫真家

李釣綸─攝壇菁賢影歲月

林權助─守候的年代

廖心銘─業餘的「記錄眼」

黃則修─龍山寺的見證

陳耿彬─時光片羽的流連

謝震隆─若靜若動的獵影家

鄭桑溪─影像競技場的十項全能

劉安明─歸返純真之美

林慶雲─現實中的幻象

陳石岸─回家的路上

黃伯驥─抓住歡笑與感謝的一瞥

許安定─一種懷舊的心境

徐清波─冷暖的關照

蔡高明─平易踏實的觀察者

陳彥堂─小景窺大千

黃季瀛─童年的影繪日記

林彰三─原鄉本土鹿港仔

許蒼澤─光影記事憶鄉情

黃士規─一步一履痕的耕耘者

周鑫泉─另一種「鄉愁」

翁庭華─歲月的詩情

陳順來─寂冷的意象

許淵富─造型的追尋者

黃東焜─粗粒子美學

施純夫─朦朧的追想曲

吳永順─生活的縮影

李悌欽─假日偶拾

黃淮泗、施安全、陳古井─人間的視角

用户评价

这本书的书名《影像的追尋》本身就带着一种探究的意味,让我对它所承载的内容充满了好奇。我一直对那些能够用镜头捕捉时代脉搏的摄影师们非常敬佩,而“台湾摄影家写实风貌”这个副标题,则进一步缩小了我的关注范围,让我期待能够看到关于台湾本土摄影师们,他们是如何以写实的手法,展现这片土地上丰富多元的影像风貌。我尤其感兴趣的是,书中是否会涉及到不同世代的摄影师,他们是如何在各自的时代背景下,用镜头记录下社会的变迁、人情的冷暖、历史的印记。写实主义的摄影,往往需要摄影师具备敏锐的观察力和深刻的洞察力,去发掘那些生活中最真实、最朴素,但也最动人的瞬间。这本书如果能深入分析这些摄影师的创作方法、艺术追求,以及他们作品背后的故事,那将是一次非常难得的学习机会。我希望能从中看到,台湾摄影师们是如何将他们的情感、思考和对社会的理解,融入到一张张照片之中,从而形成独特而有力量的写实风格。

评分《影像的追尋》这个书名,让我感觉到一股浓厚的艺术气息扑面而来,仿佛我将要踏上一段探索影像世界的旅程。而“台湾摄影家写实风貌”这个限定,则将这趟旅程的目的地聚焦在了台湾这片充满故事的土地上,并且强调了“写实”的风格,这让我对接下来的阅读内容充满了期待。我一直认为,好的摄影作品,不仅是视觉的呈现,更是思想的传递,它们能够跨越语言的障碍,直接触动人心。我希望这本书能够为我呈现一系列有代表性的台湾摄影师及其作品,让我得以窥见他们是如何用镜头去捕捉和记录时代的变迁、社会的肌理、人性的光辉。写实风格的影像,往往需要摄影师放下浮华,沉下心来,去观察、去感受、去思考,并最终将这份真诚通过影像表达出来。我期待书中能够深入挖掘这些摄影师的创作理念、艺术追求,以及他们如何在这片土地上,用独特的视角和手法,展现出台湾社会真实而鲜活的面貌。

评分我一直觉得,一个时代的精神风貌,往往最能体现在那些默默耕耘的艺术家身上,而摄影师无疑是其中非常重要的一群。这本书的书名《影像的追尋》,让我联想到了一场漫长而艰辛的跋涉,摄影师们用他们的眼睛和相机,在现实世界中寻找、捕捉、定义着某种“真实”。尤其是在台湾这样经历了快速社会变迁的地区,摄影师们所面对的挑战和机遇尤为独特。我想这本书大概会深入挖掘那些作品背后的人物故事,比如他们为什么选择某个题材,在创作过程中遇到了哪些困难,又如何克服。我特别想知道,那些我们今天看到的经典作品,在当时是如何被解读的,它们又对当时的社会产生了怎样的影响。这本书的“写实风貌”这个词,也让我对作品的风格有了初步的想象,它可能不那么追求形式上的炫技,而是更注重对生活本身的观察和呈现,那些朴实无华却又触动人心的瞬间。我希望能从中看到台湾社会在不同时期的一些缩影,比如城市的变迁、人民的生活状态、历史事件的留痕等等。这本书如果能包含对这些摄影师创作理念和艺术思考的深入分析,那将是非常有价值的。

评分这本书的封面设计就足够吸引我了,那种沉静而富有力量的黑白影像,配合着质感十足的书名,仿佛已经能预见到其中蕴含的厚重故事。我一直对台湾这片土地上的摄影师们充满好奇,他们用镜头捕捉的不仅是时代变迁,更是社会脉络中那些细微而真实的脉动。这本书的名字《影像的追尋》本身就暗示了一种不懈的探索精神,一种对真实和深刻的执着。我特别期待书中能够呈现不同年代、不同背景的摄影师们,他们是如何在各自的时代语境下,用影像回应社会、记录历史、表达自我。摄影作为一种独特的叙事方式,往往比文字更能直击人心,我希望通过这本书,能更深入地理解台湾摄影师们如何以他们的视角,解构和重塑我们对这片土地的认知。无论是那些曾经叱咤风云的老一辈摄影大师,还是如今活跃在当代艺术领域的新生代力量,他们各自的创作轨迹和艺术理念,都将是让我着迷的探索对象。我甚至会关注他们使用的器材、拍摄手法,以及这些技术层面的选择如何服务于他们的艺术表达。总之,这本书的出现,对我而言,就像推开了一扇通往台湾摄影史的大门,我迫不及待地想在其中遨游,感受那些被凝固在胶片上的光影故事。

评分读到《影像的追尋: 台灣攝影家寫實風貌》这个书名,我的脑海中立刻浮现出无数的画面。我一直认为,摄影家的作品,就像是他们与世界对话的一种方式,而“追尋”这个词,则赋予了这种对话一种主动性和探索性。我很好奇,这本书会选择哪些摄影师来呈现?是那些记录了台湾经济腾飞时期的社会纪实摄影师,还是那些关注本土文化、土地情感的艺术家?“写实风貌”这个定位,让我对作品的风格有了预期,我相信其中会有很多直击人心的、未经修饰的真实瞬间。我期待书中不仅仅是简单地展示照片,更能深入剖析每一位摄影师的创作动机、艺术理念,甚至是对他们个人成长经历的梳理,因为这些都可能深刻地影响着他们的镜头语言。我想了解,他们在面对快速变化的社会时,是如何保持创作的独立性,又是如何通过影像来表达他们的思考和关怀。这本书如果能提供一些关于台湾摄影史的宏观视角,或者将这些摄影师的作品置于更广阔的艺术史语境中去解读,那将更具启发性。我更希望,这本书能够像一位循循善诱的老师,带领读者一同走进这些摄影师的世界,感受他们对影像的执着与热爱。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有