具体描述

内容简介

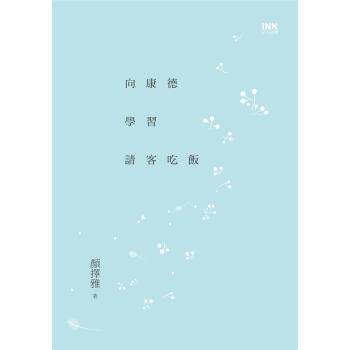

書中所收的散文,主題遍及工作、愛情、親子、老年、金錢、名聲、政論節目,也有多篇討論閱讀與寫作。筆調輕快活潑,間雜以妙喻妙比,言別人所不能言,雖然引經據典,卻無學究氣。關於美貌,她寫:

「贏得多一見鍾情的另一面,就是看到多愛過自己的人移情別戀。」

關於棒球,她寫:

「所以撇開*壘打這種特例,棒球就很像警察捉小偷了。

打者把球擊出就開始他的逃亡,奔回本壘就是回家,

成功的得分者只是一個歷盡滄桑渴望回家的倦客,一點都不英雄。」

關於愛情,她寫:

「連理枝、比翼鳥那種盟誓並不用花多少時間,光這些唐明皇沒必要從此不早朝。」

在她看來,不早朝的真正原因,是唐明皇與楊貴妃之間的信任崩壞。

在〈向康德學習請客吃飯〉,

她則從吃飯品質去看婚姻、工作、友情,

探討為何康德心目中的高幸福就是請客吃飯。

在〈不讀書的人〉,她問:

「如果讀書到頭來只剩抓重點,那好書壞書有何差別?」

學到很多重點是真的,但恐怕都是壞書的重點。

就像男人一旦相信「燈關起來統統都是女人」,大增的一定是醜女緣。

後幾篇則展現作者的細讀功力。她解析張愛玲晚期作品的筆法,

諸如草蛇灰線、烘雲托月、一擊四鳴、背面傅粉,並指出《小團圓》是悔罪之書,〈相見歡〉是後設小說,〈同學少年都不賤〉主角原型則是廣大張迷,這些都是前所未有的創見。

「顏擇雅中西學養豐厚,

加上長時間從事一人出版,勤於閱讀,

廣泛吸收新學新知,練就一支專業獨到,犀利無比的筆。

一方面,顏似乎完*不怕掉書袋,

除了文史部分旁徵博引,

又積極援引當代人會感興趣的經濟學及社會學入文;

另方面,大雅不避俗,

從國際時事到本土八卦,她也都朗朗上口,

因切入點及穿透力過人,文章跌宕有姿,

讀來處處充滿驚喜,堪稱新品種散文作家。」

──楊澤

作者简介

■作者簡介顏擇雅

News98《張大春泡新聞?JOYCE時間》中的Joyce。柏克來加州大學畢業,主修比較文學。*一次寫專欄是一九九九年在英文《台北時報》,之後陸續在《民生報》、《親子天下》、《財訊》、《印刻文學生活誌》、《天下》有過專欄。譯過珍?奧斯汀小說《理性與感性》,教育類評論已結集為《愛還是錯愛》一書。曾獲第三十八屆金鼎獎專欄寫作獎,二○○二年創辦雅言出版公司。

目录

第一輯美貌是修行

棒球靈魂學

防老十方

亞歷山卓的傾城之戀

從雷峰塔到摩天樓

薛西佛斯上班去

向康德學習請客吃飯

有誰出夠了名?

莎翁教養學

五種工作與一種怠惰

五種聰明與一種最笨

愛錢說

政論節目可癒頭風

第二輯

不藏書六難

讀過即忘

讀書不該學豬八戒吃人參果

不讀書的人

遺忘無需哀悼

去圖書館還書,不亦樂乎

酸不可耐

翻譯苦樂

出版苦樂

嫌書太多

編輯應該點鉛成金

吾必為厲鬼以擊其腦!

第三輯

珍˙奧斯汀如何變男性讀物

重寫契訶夫

文思何以衰竭?

生前未刊為哪樁?

悔罪之書《小團圓》

張愛玲一題三寫 ―― 析〈留情〉、〈相見歡〉、〈同學少年都不賤〉

後設小說〈相見歡〉

用户评价

从装帧设计到内页排版,这本书的每一个细节都透露出一种对阅读本身的敬畏。纸张的质感,字体的选择,乃至页边距的留白,都经过了深思熟虑,极大地提升了阅读的舒适度。这本书不仅仅是一部作品,它本身就是一件艺术品。更重要的是,它引发了我对“审美”和“价值”的重新思考。作者似乎在用这本书向我们展示,如何用最纯粹、最本真的方式去构建一个世界,不迎合市场,不追逐潮流,只忠于内心的声音。这种纯粹性在当下的环境中是极其稀缺和珍贵的。读完后,我有一个强烈的冲动,就是想要好好整理一下自己的书架,重新审视那些真正值得珍藏的作品,这本书绝对是其中之一。

评分坦白说,这本书的风格非常独特,带着一种近乎疏离的冷静,但在这冷静的外表下,却涌动着炙热的情感。作者的语言风格简洁有力,没有多余的修饰,每一个词语的选择都像是经过了最精密的计算。它不像那种煽情的故事那样容易让人泪流满面,但它的后劲却十足,会在你放下书本很久之后,依然在脑海中不断回响。我喜欢这种不动声色的力量,它要求读者付出更多的专注力去品味字里行间隐藏的深意。对于那些习惯于快餐式阅读的读者来说,这本书可能需要一些耐心,但一旦你沉浸进去,那种被智慧和美感包裹的感觉是无与伦比的。它像一杯陈年的威士忌,初尝可能辛辣,回味却悠长醇厚。

评分这本书的文笔实在太细腻了,每一个场景的描绘都像用高清镜头捕捉下来的一样,让人身临其境。作者对于人物心理的刻画尤其到位,那种微妙的情绪变化,比如犹豫、欣喜、甚至是淡淡的失落,都被捕捉得丝丝入扣。读完之后,我感觉自己好像刚刚经历了一场漫长而深刻的旅行,对生活中的许多小事有了新的感悟。它不仅仅是一个故事,更像是一面镜子,映照出我们内心深处那些不易察觉的渴望与挣扎。特别是书中对于人际交往中那些“言外之意”的探讨,让我受益匪浅,学会了如何更敏锐地去倾听和理解他人。这本书的叙事节奏把握得非常好,时而舒缓,时而紧凑,总能抓住读者的注意力,让人忍不住一口气读完。它没有宏大的叙事,却在细微之处见真章,这种内敛的力量感,是很多同类作品所不具备的。

评分这本书的结构设计简直是鬼斧神工,章节之间的衔接流畅自然,但又处处埋下了伏笔,让人在阅读过程中不断地猜测和期待后续的发展。我尤其欣赏作者那种跳跃性的叙事手法,它并没有按照传统的时间线索来推进故事,而是巧妙地通过回忆和现实的交织,构建出一个多层次的叙事空间。这种处理方式不仅增加了阅读的趣味性,更深刻地揭示了主题的复杂性。读到一半的时候,我甚至停下来,试图梳理清楚所有人物关系的脉络,结果发现,作者留给读者的解读空间非常大,每个人都能从中找到属于自己的理解角度。这种开放式的处理,让这本书具有了极高的二次阅读价值,每次重读,都会有新的发现和体会。它挑战了传统的阅读习惯,但最终给予读者的回报是丰厚的。

评分这本书所展现出的世界观极其广阔,尽管故事主要集中在几个看似平凡的人物身上,但作者的笔触却能触及到哲学、历史乃至宇宙的宏大命题。我被那种知识的厚重感深深吸引住了。书中引用了大量的典故和理论,但处理得非常巧妙,绝不显得生硬或说教,反而像是自然而然地融入了人物的对话和思考之中。这使得阅读体验不仅是娱乐性的,更是一种智力上的探索。我感觉自己好像上了一堂私人定制的文学与思辨课程。它教会我,最深刻的道理往往就蕴藏在最日常的生活片段里,关键在于我们有没有一双善于发现的眼睛。这种将“大”与“小”完美融合的功力,着实令人佩服。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有