具体描述

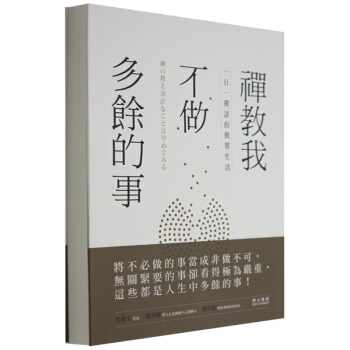

作者:凌性傑、尤尊毅、翁禎翊、陳宗佑、黃立元

出版社:木馬文化

出版日期:2015-07-15

ISBN:9789863591337

規格:平裝 / 全彩 / 208頁 / 17cm×23cm

將不必做的事當成非做不可,

不必要的東西視為一定要拚命得到,

無關緊要的卻看得極為嚴重,

這些都是人生中多餘的事!

因為這樣,心中天天都像有顆大石般難過度日。

即使大家都說一覺醒來心情就會好轉,然而當你一踏出家門,面對擁擠的交通、繁雜的工作、各種人際應對、臉書好友讓人羨慕乃至嫉妒的炫耀文,因此平靜的心靈又被這些大小事務擾亂了。心之所以無法確確實實平靜下來,是因為我們不斷在做著、擔憂著人生中那些多餘的事。

不必艱深的打坐,不必長時間的深思,禪其實也可以簡單從生活中領悟。以日常生活困擾你的事件作為練習,每當遇到它們時,在心境上不斷慢慢調整自己,漸漸能將那些多餘的、困擾生活的多餘的事,輕輕地放開。

本書以禪的核心思想結合心理學知識,以簡短的小篇文章,將禪宗艱澀的思想轉換成好懂的故事,帶你輕鬆檢視人生中可以捨棄的多餘的事,讓生活更單純更平靜。

【靜心推薦】

◎李偉文(作家)

◎胡君梅(華人正念減壓中心創辦人)

◎龔玲慧(覺性地球協會會長)

(依姓名筆畫排列)

前言

DI一章 掌握「無心」的境界度日

不要操多餘的心

遺忘討厭的回憶,這才是為自己好

與其討好別人,不如好好過活

試著鍛鍊自己「專心致志」

安排一段時間去除雜念

捨棄執著,重新理解現實

讓自己置身於「能遺忘時間」的環境

不問「生存方式」的意義,懷抱無心的境地生活

想要做什麼事時,先從無心開始做起

第二章 盡力而為就好

「盡力而為」自然會受人青睞

不必刻意展示自己

與其當個聰明人,不如當個笨人

抱持孑然一身的覺悟生活

縱使孑然一身,人類也有重新振作的能力

拋去固定觀念,自由自在地生活

自在生活,不要受他人的生活方式束縛

進入無心的境地放鬆自我,更容易發揮實力

比起爭名逐利,應該貫徹志向

不可貪圖一時的享樂,迷失重要的生存方向

不要做一些妨礙自己達成目標的事情

實行具體的點子才有意義

第三章 盡人事聽天命的生活方式

不要杞人憂天

萬事具備,也不見得會有好成果

畫蛇添足,反而陷入困境

接受天命,順應自然而生

捨棄偏執,正視真實

心平氣和接受天命

生老病死,是人類無法躲避的命運

遇到難題大吵大鬧,也找不到解決辦法

不要煩惱或擔心一些微不足道的小事

第四章 捨棄欲望而生

不要貪

「知足」才會幸福

執著欲望,等於虛擲人生

選擇「物質豐饒」還是「精神豐饒」

無為才能獲得幸福

遇上好事,也要保持平常心

幸運的時候,更該小心謹慎

平淡樸素的地方,才有深刻的心靈交流

從「茶香」中找出幸福與快樂

眺望美麗的山林,拋去多餘的雜念

疲勞工作,總有倒下的一天

第五章 逐一解決眼前的問題

逐一完成目前該做的每件事

專心處理當下要務,未來自然一片光明

每一天都是無可取代的

好好思考,如何以新奇的心情度過每一天

瞭解生命無常,好好把握時間

後悔和擔心都是沒意義的妄念

渾噩度日,時間一去不回頭

重視習以為常的事情

心性善良的人,也可能突然行差踏錯

無謂的行為,也能變成有益的行為

第六章 排除心中的污穢

排除心中的雜念

人心本來是美麗純淨的

該如何抵抗誘惑

觀賞美麗的花朵,滌淨心靈的污濁

不要追求容易引起爭端的東西

發現自己在做沒意義的事情,就不要白費力氣了

仰賴他人助力,無法達成自身夢想

用理性的光輝,好好照徹自己的內心

保持「真誠直率的心」

第七章 偶爾不妨保持沉默

沒必要開口,就不要多說話

不要進行沒有結果的爭論

沒有意義的爭論,說再多都沒有用

追求心有靈犀的關係

不要太雞婆

不矯揉造作的生活方式比較好

擁有不敗的信心,就能保持平常心

尊重別人的價值觀

仔細瞭解對方的「真意」

第八章 瞭解真正重要的事物

真正重要的事物,其實就在我們身邊

解決問題的關鍵,往往就在腳邊

失去一切時,反而能看清自己該做什麼

自以為是,才會做一些沒意義的事情

心生羨慕,才會做出不必要的事情

在忙碌的時代中,貫徹自己的生活哲學

不要隱瞞自己犯下的過錯

領悟真正有價值的事物,才能守護健康和財產

第九章 我自求我道

心懷大志,突破阻礙

不要被他人的話語影響心志

發現自己手中的「善良」

關注自己,不要在意他人目光

靈台清明,才能看清自己該做的事情

被常識束縛,人生的選擇會越來越少

放棄理論,透過實踐瞭解如何生活

自私終將不幸,無私才能獲得幸福

獲得知識也不要自滿

暫時中止肉體和精神上的活動,重新審視自己的人生

君子不履險地

結語

前言

「我每天過著焦躁無比的生活。」

「一想到將來就心神不寧,不知該如何是好。」

「生活忙碌不堪,我已經累壞了。」

「我擁有很多東西,內心卻始終不滿足。」

許多人都有上述的煩惱。

他們也不是真的特別不幸的人。

嚴格來說,他們算是過著幸福的生活。

不過,卻不覺得自己幸福。

而且內心深處,總懷著某種不愉快的心情度日。

細究其原因,不外乎以下幾個理由:

「他們將不必做的事情,當成『非做不可、不做會很嚴重的事情』。」

「他們將不必要的東西,當成『無論如何都必需得到的東西』而太過拚命。」

「他們將無關緊要的事情,當成『極為嚴重的事情』而太過煩惱。」

這就是結論。

解決的辦法也很簡單。

「不必做的事情,就別去做。」

「不必要的東西,就別去求。」

「無關緊要的事情,就別受影響。」

只要記住這幾點就好了。

各位不妨銘記「不做」、「無所求」、「不受影響」的三大原則,過上輕鬆自在的單純生活。

如此一來,自然心情自然神清氣爽。

神清氣爽,生活就能過得海闊天空。

本書就是要跟大家分享一些實現愉快生活的方法。

書中汲取「禪」的妙語和觀念,幫助各位瞭解「不做」、「無所求」、「不受影響」的實踐要訣。

禪宗,是源自古印度的佛教所衍生的宗派。

也是秉持佛教思想,努力實踐「不做」、「無所求」、「不受影響」等生活哲學的宗派。

禪宗的妙語和觀念,有現代讀者難以理解的部分,本書會盡量解說得簡單易懂。

所以,請各位輕鬆閱讀就好,有不少觀念都是各位能輕易辦到的。

本人衷心期望,書中的內容能幫各位過上更好的生活。

不要操多餘的心——捨棄無謂的擔心和煩惱。

我們經常會操多餘的心,結果弄巧成拙。

例如,某位女性有一個男朋友。

那個男朋友,zui近對她不怎麼溫柔。

她的心裡充滿各式各樣的焦慮,一下擔心男朋友討厭她、一下又擔心男朋友在外偷吃,然後整天對男朋友精神轟炸。結果,受不了嘮叨的男朋友真的覺得她很討厭了。

其實,男朋友並沒有討厭她。zui近疏於溫柔照料,純粹是工作繁忙的原故。在戀愛關係之中,常有這種「愛操心」導致感情惡化的情況。

有句禪語叫「無心歸大道」,所謂「大道」是指沒有謬誤的正確生活方式。

有些人以為「無心」是「放棄思考」的意思,這個見解未必是正確的。要活得有智慧,好好「思考人生」當然是很重要的。然而,庸人自擾也是zui愚蠢的事情。

捨棄無謂的擔心和煩惱,就是禪學訓示的「無心」。換言之,這句話的意思是,拋開多餘的擔心和煩惱,就能過上正確的人生。

遺忘討厭的回憶,這才是為自己好——要懂得遺忘,才能心安。

有些人總忘不了「討厭的回憶」。

例如,在眾人面前被別人嘲笑的過往。

愛記恨的人,會一直忘不了那個嘲笑自己的人。

一想起那個人,就克制不了憤怒的情緒。

zui後,他們的觀念越來越偏激,總想著要找機會報復對方。

抱持這種記憶活下去,對自己的人生根本毫無益處。

就算真的報復成功,心情也絕不會暢快。搞不好和對方激烈口角,心中的怒火一發不可收拾。

討厭的記憶應該「盡早遺忘」,而不是「念念不忘」。

有句禪語叫「坐忘」,亦即「一坐即忘」。

意思是透過坐禪,遺忘所有心生雜念的事物。這句禪語是說,一直在意討厭的過往,只會讓自己的人生不幸。

「遺忘」才是安心過活的訣竅。

想要做什麼時,先從「無心」開始——凡事秉持「無心」的境界。

「思考太多反而畫蛇添足、自討苦吃。」

「想要辦好一件事情,反而導致事態惡化。」

這就是禪的觀念。

所以,禪宗才會提倡「秉持無心的境界過活」。

有句禪語叫「無心歸大道」。

這也是在談論「無心」的妙語。

所謂的「回歸大道」,是指實踐沒有謬誤的正確生活方式。

亦即「無心」才能過上正確的生活。

當然,「無心」不是整天發呆不動腦的意思。

也不是要我們放棄思考。

「無心」的意思是,放棄「求好心切、求人稱讚、求取利益」的想法。

某個書法家曾經說過:

「心術不正是寫不出好字的。」例如「想要寫出一手好字,在展覽會上獲得好評」、「吸引書法愛好家高價收購」等等。

所以書法家在下筆前,會先坐禪集中精神,等掌握「無心」的境地才動筆。

其實做任何事情,保持「無心」都是很重要的。

縱使孑然一身,人類也有重新振作的能力——失去了重要的東西,也不要自暴自棄。

有些人因為運氣不好,在人生中失去了很重要的東西。

例如捲入糾紛中失去寶貴的財產。

或者被公司裁員丟了工作。

更糟糕的,也有地位和立場被剝奪的情況。

當事人自然承受很大的精神衝擊,難過和失落也是在所難免的。有的人為了逃避痛苦的現實,會去做出愚蠢的行為。好比酗酒造成酒精中毒、自暴自棄鋌而走險等等。

不過,這樣做完全沒有好處。幹下那些愚蠢的事情,我們也無法逃避痛苦的現實。

有句禪語叫「花謝樹無影」。

意思是,冬天來臨時樹上的花葉凋零,整棵樹變得空無一物。

這句禪語的「樹」其實是隱喻人。「花葉凋謝」則是隱喻失去身外之物。

儘管失去所有,也不該自暴自棄。凋零的樹木到了春天又會綻放花葉。

人類也具有同樣的再生能力。失去一切的人只要努力求生,一定會有時來運轉的機會。重要的是不要放棄希望,繼續腳踏實地努力下去。這就是禪語的教誨。

自在生活,不要受他人的生活方式束縛——「沒有道路,就不會迷路」。

禪宗之一的曹洞宗開宗祖師道元曾經說過:

「天空沒有道路。

不過,在天上飛行的小鳥,不會搞錯覓食和鳥巢的方向。

每天一大早,牠們就會飛去覓食,到了傍晚就順利回到巢中休息。」

道元是用這個比喻,來形容「人的生活方式」。

換言之,他主張的是:「學習小鳥,自在過活就好,不要依靠『道』。」

這裡所謂的『道』,是指「人必需如何過活」的謬誤。

有學問的人,喜歡指導別人正確的生活方式。很多書本上,也訓示我們該如何過活。

這也是在指示我們「為人處世之道」。

有些人會受知識份子或書籍影響,認為人生非如何過活不可。

不過,也有不少人太拘泥於別人的教誨,反而畫蛇添足、東施效顰。

道元的用意是,我們不必執著別人主張的「生存方式」,順從自身本能自在過活就好。

這種生活方式,反而更容易朝向目標「一直線地飛去」。

心平氣和接受天命——命運無法擺脫。

江戶後期的禪僧良寬,有一段這樣的故事。

晚年的良寬,離開了現今岡山縣倉敷的円通寺,那裡是他禪修多年之地。之後他的足跡遍佈各地。

後來,他在三十九歲時回到故鄉越後(現今的新瀉縣),蓋了一間小庵堂生活。

在他晚年時,發生了一場造成一千六百人死亡的大地震。

某位好友很擔心良寬,於是寫了一封信給他。

所幸,良寬平安無事。

良寬回信給朋友,上面寫了這樣一段話:

「遇到災禍時只好面對災禍,死亡時只能接受死亡。」良寬的這句話,體現了禪宗的思考方式。

心平氣和接受天命,也是禪宗的一種哲理。

當災難降臨時,不願意接受事實,拼死違抗天命也是沒用的。

誠如良寬所言「遇到災禍時,只好面對災禍」

將死之際還貪生怕死,為能多活一點而慌亂吵鬧,也是沒有任何意義的,因為命運無法逃避。

畢竟「死亡時只能接受死亡。」

所以不論何種命運降臨,我們都只能坦然面對。這就是良寬說這句話的用意,也是禪宗的思考方式。

遇到難題大吵大鬧,也找不到解決辦法——不管任何情況,都要秉持樂觀的態度。

禪宗有一則故事是這樣的。

某座寺廟陷入了財政上的窘境。

在寺廟裡修行的禪僧,幾乎窮到沒米下鍋了。

某天,負責伙食的禪僧跑去找住持。

他慌張地說「我們的米用完了,沒有飯可以吃了。」

住持對那個禪僧吐舌頭,然後問他:「我的嘴裡有沒有舌頭?」

負責伙食的禪僧回答:「是,當然有。」

「那有什麼好擔心的,只要有這張三寸不爛之舌,就不愁沒東西吃啦。」

這段故事裡,吐舌頭的行為其實沒有特別的涵義。

住持是在告訴禪僧,遇到任何困境都要心平氣和,懷抱「船到橋頭自然直」的樂觀態度是很重要的。事實上,這種「心平氣和、樂觀以對」也是禪宗的一大教誨。

呼天搶地也解決不了問題,樂觀地冷靜思考,才能想到好的辦法。這段故事是在告訴我們這樣的教誨。

用户评价

这本书的装帧设计,如果用更具象的比喻来说,就像是日式侘寂美学在纸张上的体现。没有采用市场上那些花哨的覆膜和烫金工艺,而是选择了那种略带粗粝感的纸张,拿在手里有种温暖的重量感,这与它所倡导的“简单生活”哲学是高度统一的。我总觉得,当我们拿起一本关于“简化”的书时,连书本身的外在形式都应该是克制的,不应成为另一种形式的“多余消费”。这种对细节的考量,让我对作者的用心程度有了更高的期待。我希望,这本书的内容不仅停留在精神层面,还能在潜移默化中影响我的生活习惯。比如说,当我读完关于“整理空间即整理思绪”的那一段后,我是否能更轻易地扔掉那些堆积在角落里、已经十年没动过的旧物?这种由内而外的改变,才是这本书真正应该带来的长期影响。我希望它能成为一本可以被反复翻阅、被随时标记、甚至被咖啡渍和折角记录下生活痕迹的“工具书”,而不是一本束之高阁的装饰品。

评分这本封面设计简洁,色调沉稳的书籍,初看之下,便给人一种远离喧嚣、回归内心的感觉。那种淡雅的米白色调,搭配着行楷的字体,仿佛能让人闻到一股淡淡的墨香,瞬间沉浸到一种需要慢下来的氛围里。我本来就是个急性子,生活里总是被各种待办事项推着跑,总觉得自己错过了什么重要的事情,却又说不清楚那“重要”到底是什么。这本书的标题,像是一剂温柔的定心丸,它没有用那些玄乎的佛学术语来吓退我,而是直接点出了核心——“不做多余的事”,这对我来说简直是久旱逢甘霖的指引。我期待它能像一位经验丰富的人生向导,带着我剥开那些层层叠叠的无效忙碌,直抵事物的本质。我更希望,它不仅仅是理论上的阐述,而是能提供一些切实可行、融入日常的微小实践。比如,早晨醒来的那几分钟,如何不被手机上的信息洪流卷走,而是真正地与自己对话;午饭时,如何专注地品尝食物的味道,而不是边看屏幕边吞咽。我希望,这本书能帮我校准生活的频率,让每一次呼吸、每一步行动都充满意图,而非被惯性驱使。

评分自从开始翻阅这本书的目录,我发现它采用了“一日一禅语”的结构,这对于我这种时间零碎的上班族来说,简直是太友好了。我不需要预留大块时间去进行深度阅读,每天早晨通勤路上或是午休的间隙,抽出十分钟,细细品味其中一句箴言,就已经足够成为一天的精神锚点。这种渐进式的学习方法,避免了一开始就给人带来阅读压力,更像是在心灵花园里播撒下一颗颗种子,等待它们自然发芽。我特别欣赏作者在每则禅语后附带的那个短小精悍的解析,那份文字里蕴含的穿透力,常常能击中我内心深处那个不愿承认的“执念”。比如,关于“放下比较心”的那一节,我几乎是带着批判性的眼光去阅读的,但读完后,却感到一股释然。我们总是在无意识中将自己置于一个持续的竞赛场上,生怕落后于邻居、同事、社交媒体上的“理想生活”。这本书的价值,就在于它提供了一个安全退出的机制,一个让我们有勇气暂停鼓掌,然后安静审视自己真正渴望的是什么的地方。我期待它能像一面清澈的湖水,映照出我内心被世俗尘埃覆盖的真实轮廓。

评分这本书带给我的,与其说是一种知识的输入,不如说是一种思维的“重置”体验。在这个信息爆炸的时代,我们被训练得对新奇事物有着近乎本能的反应,追求效率和数量,却常常忽略了质量和深度。我手里拿着的这本《禪教我不做多餘的事》,它的核心价值,或许就在于鼓励我们勇敢地对那些“不必要”的噪音说“不”。我希望它能像一个温柔的过滤器,帮我过滤掉那些社交媒体上无休止的比较、那些职场上为了迎合他人而进行的无效社交,以及那些源自内心深处的不安全感所催生的囤积欲望。我期待的不是成为一个完全与世隔绝的隐士,而是成为一个“精明”的生活家,懂得在有限的精力里,最大化地去体验那些真正能带来内心丰盈的时刻。如果读完这本书,我能减少一天中拿起手机查看不必要信息的次数,或者能更清晰地分辨出哪个会议是真正需要我全神贯注参与的,那么这本书的价值就已经远远超越了纸张和油墨的成本。它提供的是一种生活哲学的重塑,一种对“足够好”的重新定义。

评分我注意到作者在行文间,似乎刻意避免了那种居高临下的“说教”姿态。他没有把自己塑造成一个看破红尘的智者,而是更像一个走在前面,偶尔停下来,回头与同行者分享心得的旅伴。这种平等交流的姿态,极大地降低了阅读门槛,也使得那些原本可能显得高深的哲理变得触手可及。例如,在讨论“专注当下”时,他没有引述复杂的心理学理论,而是可能从一个非常日常的场景切入,比如专心泡茶的过程,那种水温的变化、茶叶舒展的姿态,这些细微的感官体验被放大,让我们意识到,所谓的“禅意”并非遥不可及的彼岸,而是深藏于我们日常的每一个动作之中。这种由大入微的叙事方式,非常符合现代人碎片化接收信息的习惯,也使得那些看似简单的道理,被赋予了新的生命力和实践的可能。我期待着,在读完这本书后,我能真正地在“做”事情的时候,心也同时在那个“做”的动作上,而不是早早地跳跃到下一个任务的期待中去。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]台湾原版 麻理惠的整理魔法 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10084585714/58b38c93Nf0019126.jpg)