具体描述

商品参数

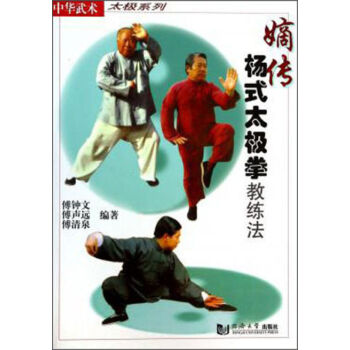

书名:【BD休闲生活】嫡传杨式太极拳教练法

定价:48.00元

作者:傅钟文,傅声远,傅清泉著

出版社:同济大学出版社

出版日期:2000-10-01

ISBN:9787560822013

字数:278000

页码:283

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

编辑推荐

杨式太极拳在我国太极拳流派中雄居群首,处于独特地位,是全国武术比赛规定项目。其拳架舒展,身法中正,动作和顺。操拳时由松入柔,刚柔相济,是一种既适合强身,又能保健的体育项目,深受世界人民的喜爱。《中华武术太极系列:嫡传杨式太极拳教练法》主要以《杨式太极拳教法练法》为蓝本,是作者傅钟文、傅声远、傅清泉祖孙三代对太极拳的悟、练和教的全面总结,是凝聚了三代人智慧和心血的*新结晶。《中华武术太极系列:嫡传杨式太极拳教练法》适合太极拳爱好者学习之用,也可供大、中、小学及师范院校、体疗单位及群众性的训练班教师进行太极拳教学用。

内容简介

杨式太极拳为传统太极拳之一,是由河北永年人杨禄禅(1799-1873)及其子杨健候(1839-1917)、其孙杨澄甫(1883-1936)等人在陈式老架拳的基础上发展创编的。杨式太极拳架舒展简洁、身法中正、动作和顺、轻灵沉着兼而有之,其练法由松入柔、刚柔相济、简易朴实、深受广大群众喜爱,故开展极为广泛。杨式太极拳拳架有高、中、低之分,可根据不同年龄、不同体质的需要,调整运动量,故其既适用于体力较好者锻炼体质也可适用于体弱者作为疗病和保健之用。《中华武术太极系列:嫡传杨式太极拳教练法》由原上海市武术协会副主席、中国武术百杰、杨式太极拳传人傅钟文及其傅声远(国家武术八段),其孙傅清泉(国家武术六段)在多年教学实践基础上精心编著而成。在编写中对动作要领有许多新的补充,如在用法上增加了偏着。在教法及练法上有较详尽的创新的论述,如递增法、口诀法、错误纠正法等,并都在教学实践中多年试用,其效果非常显著。

《中华武术太极系列:嫡传杨式太极拳教练法》适合太极拳爱好者学习之用,也可供大、中、小学及师范院校、体疗单位及群众性的训练班教师进行太极拳教学用。

目录

序一

序二

前言

**章杨式太极拳简史

第二章极式太极拳动作教法练法详析

**势预备式

第二势起势

第三势揽雀尾

第四势单鞭

第五势提手上势

第六势白鹤亮翅

第七势左搂膝拗步

第八势手挥琵琶

第九势左右搂膝拗步

第十势手军琵琶

第十一势左搂膝拗步

第十二势进步搬拦捶

第十三势如封似闭

第十四势十字手

第十五势抱虎归山

第十六势肘底看捶

第十七势左右倒撵猴

第十八势斜飞式

第十九势提手上势

第二十势白鹤亮翅

第二十一势左搂膝拗步

第二十二势海底针

第二十三势扇通背

第二十四势转身撇身捶

第二十五势进步搬拦捶

第二十六势上步揽雀尾

第二十七势单鞭

第二十八势云手

第二十九势单鞭

第三十势高探马

第三十一势左右分脚

第三十二势转身蹬脚

第三十三势左右搂膝拗步

第三十四势进步栽捶

第三十五势翻身撇身捶

第三十六势进步搬拦捶

第三十七势右磴脚

第三十八势左打虎式

第三十九势右打虎式

第四十势回身左蹬脚

第四十一势双峰贯耳

第四十二势左蹬脚

第四十三势转身右蹬脚

第四十四势进步搬拦捶

第四十五势如封似闭

第四十六势十字手

第四十七势抱虎归山

第四十八势斜单鞭

第五十势揽雀尾

第五十一势单鞭

第五十二势玉女穿梭

第五十三势揽雀尾

第五十四势单鞭

第五十五势云手

第五十六势单鞭

第五十七势下势

第五十八势金鸡独立

第五十九势左右倒撵猴

第六十势斜飞势

第六十一势提手上势

第六十二势白鹤亮翅

第六十三势左搂膝拗步

第六十四势海底针

第六十五势扇通背

第六十六势转身白蛇吐信

第六十七势进步搬拦捶

第六十八势上步揽雀尾

第六十九势单鞭

第七十势云手

第七十一势单鞭

第七十二势高探马带穿掌

第七十三势十字腿

第七十四势进步指裆捶

第七十五势上步揽雀尾

第七十六势单鞭

第七十七势下势

第七十八势上步七星

第七十九势退步跨虎

第八十势转身摆莲

第八十一势弯弓射虎

第八十二势进步搬拦捶

第八十三势如封似闭

第八十四势十字手

第八十五势收势

杨式太极拳走势动作路线图

第三章推手

**节定步推手

第二节活步推手

第三节五式推手

第四节大履

第四章太极拳名家重要著述

一、太极拳之练习谈(杨澄甫)

二、太极拳说十要(杨澄甫)

三、太极拳论(王宗岳)

四、十三势歌

五、十三势行功心介(武禹襄)

六、太极拳论(武禹襄)

七、打手歌(王宗岳)

八、略谈练太极拳(傅钟文)

九、太极拳理论研究是一个重要课题(傅钟文)

十、练太极拳之要领与避忌(傅钟文)

十一、关于太极拳的医疗功效(傅钟文)

十二、论杨式太极拳练习法(傅声远)

十三、杨式太极拳练习要点(傅声远)

跋一(奚桂忠)

跋二(黄建成)

........

........用户评价

这本书的封面设计得很有年代感,那种旧式的武术书籍特有的厚重感扑面而来,一看就知道是经过时间沉淀下来的真东西。我最近一直在寻找一些更偏向“教练法”和“系统教学”的太极拳书籍,而不是那种单纯的动作图解。这本书的标题——“ZA嫡传杨式太极拳教练法”——立刻抓住了我的注意力。我期待它能提供一套完整的、从入门到精通的教学逻辑,不仅仅是教我怎么做动作,更重要的是教我“为什么这么做”以及“如何纠正学生的错误”。杨式太极拳本身就是体系庞大、讲究内在劲力的拳种,如果能有一本系统化的教练手册,对于我这种希望提升教学质量的人来说,简直是如获至宝。我特别关注它在“劲力传导”、“发劲的要领”以及“教学中的常见误区解析”这几个部分会有怎样的论述。如果它能像一位老前辈亲口传授一样,深入浅出地讲解这些核心技术,那这本书的价值就远超一般的拳谱了。我希望它能提供一些实战性的教学案例,而不是空泛的理论,毕竟,教人习武,实操经验比理论堆砌重要得多。

评分我拿到这本书后,首先翻阅了目录,发现内容结构相当扎实,它似乎试图构建一个从基础功法到套路拆解,再到实战应用的完整链条。作为一名长期练习太极拳的爱好者,我深知“套路”只是外在的表象,而内在的“气息”、“意念”和“身体的整体协调性”才是杨师的精髓所在。这本书如果能真正做到“教练法”的深度,就必须在这些无形之物上着墨。我比较好奇它对“掦”、“踎”、“挺”、“迳”这些核心概念是如何定义的,并且这些定义是否能直接转化为可供教练使用的、清晰明了的语言。很多武术书籍在阐述这些高深概念时,往往陷入晦涩难懂的文言文,读起来晦涩,教起来更难。如果这本书能用现代、直观的方式来阐述这些古老的原理,并辅以清晰的图示来展示身体重心的微妙变化,那么它无疑是一本极具实用价值的参考书。我对它的实用性非常期待,希望能从中找到提升自己对拳架理解的突破口。

评分我接触过不少关于太极拳理论的书籍,很多都停留在哲学思辨层面,虽然意境优美,但对于实际教学的指导意义有限。这本书的标题明确指向“教练法”和“实用套路”,这表明它更侧重于“如何教”和“如何用”。我非常想知道它对“教学评估体系”有什么独到的见解。一个好的教练,不仅要知道动作的标准是什么,更要知道如何科学地判断学员是否做到了位,以及在不同阶段应该侧重训练哪方面的能力。这本书有没有提供一些量化的或可观察的指标来帮助教练进行判断?比如,在练习“野马分鬃”时,如何判断学员的前腿是否做到了“虚领顶劲”而没有“前紧后松”的矛盾状态?如果它能提供一套结构化的、可以复制的教学流程,帮助年轻的教练员快速建立起自己的教学框架,那么这本书的实用价值就得到了极大的提升。

评分说实话,现在市面上关于杨氏太极拳的资料实在太多了,但真正能体现出“嫡传”那种严谨和深入的,凤毛麟角。我购买这本书的动机,很大程度上是冲着它所暗示的“传承”和“系统性”去的。我希望这本书不仅仅是动作的罗列,而是蕴含着一套完整的、经过长期教学实践检验过的“武术思维模式”。比如,在讲解如何让学员体会到“沉”劲时,是采用“听劲”的体验法,还是采用“重力导向”的物理分析法?不同的教学方法适合不同的学习者。我更倾向于那种能够提供多元化教学工具和方法的书籍。如果这本书能像一本武术教科书一样,既有理论深度,又有操作层面的具体指导,能够让我清晰地看到从“知其然”到“知其所以然”的转变路径,那么它在我心中的地位就会非常高了。这本书的价值,不在于它写了多少招式,而在于它如何引导读者去理解和传授这些招式背后的精髓。

评分这本书的装帧和纸张质量出乎意料地好,这让我对内容更加肃然起敬。我习惯于边练边看,所以书籍的耐用性很重要。我关注的重点是它在“套路拆解”部分的处理方式。杨式太极拳套路长,动作衔接自然流畅是关键。很多教材只是把动作一个个孤立地列出来,讲清楚了单个动作,但忽略了动作之间的转换——那才是太极拳“气势连贯”的难点所在。我希望这本书能在“转折点”、“过渡步法”以及“衔接时的劲力蓄发”这几个微妙之处,提供非常细致的分解说明。例如,从“揽雀尾”到“单鞭”的转换,看似简单,实则涉及到身体的旋转轴心和对下的掦劲的释放与控制。如果教练法中能有专门的章节讨论这些“连接点”的教学技巧和纠错方法,那么它对于指导中级和高级学员的练习将是无价之宝。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有