具体描述

编辑推荐

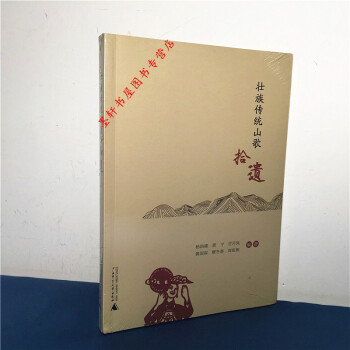

1.将壮族传统山歌汇编成书,以纸质文本的形式留存于世,可以更好地传承壮族传统文化,史料价值较高。

2.杨昌雄等一批创作者亲临现场,走村串寨,搜集大量资料,亲自记词记谱,由壮文翻译成汉文,并结合音像资料反复完善歌谱,力图呈现zui原生态的山歌风貌,准确率高。

3.壮族传统山歌在漫长的历史发展过程中以口头创作、口头流传的方式存于民间,本书精选出的212首壮族传统山歌凝结着不同时期、不同地域、不同身份、不同经历的壮族人民的朴素智慧和情感体验,属于壮族音乐文化的精华。

4.本书有理论研究,也有山歌歌谱,图文并茂,更立体完整地呈现壮族传统山歌的历史面貌与文化魅力。

内容简介

本书分为理论篇和山歌歌谱篇。

理论篇着重分析了壮族传统山歌的文化特征,并对壮族传统山歌在新的历史阶段下如何继承发展繁荣提出了建议与对策。

山歌歌谱篇总计212篇,是从几百首壮族传统山歌中精心整理而出,占了全书的七分之六,内容多,体量大,却脉络清晰,按照来源地划分,较好地呈现出不同地域壮族山歌的风格特点,从中可以看到壮族劳动人民群众豪爽乐观的性格和对美好生活的向往。

作者简介

杨昌雄 广西社会科学院副研究员,美国休斯敦大学访问学者。已发表著作2部,论文、研究报告250余篇。其中,被《新华文摘》《中国哲学年鉴》《人大复印资料》全文转载3篇,摘要介绍4篇。获得广西壮族自治区人民政府颁发的优秀成果一等奖1项;广西壮族自治区社会科学优秀成果二等奖3项、三等奖3项;广西社会科学院科研优秀成果奖6项;第二届全国青年优秀美学学术成果奖1项。

黄 宁 广西壮族自治区图书馆馆员,电子阅览室负责人。参与多项自治区课题,获得广西壮族自治区社会科学优秀成果三等奖1项、广西社会科学院优秀科研成果奖2项。

甘月岚 广西南宁市四联小学音乐教师。发表论文《如何让小学生爱上德音雅乐》等,参与多项相关课题研究,获得广西社会科学院优秀科研成果奖1项。

黄国观 广西平果县民语办民族文化组组长,广西歌王,平果县山歌协会会长。发表山歌多首,参与《平果嘹歌》编写工作。

用户评价

这本《壮族传统山歌拾遗》简直是打开了我对壮族文化的一扇全新窗户。一直以来,我对广西这片土地的了解都停留在一些零散的印象中,比如桂林山水、少数民族风情,但具体到壮族,尤其是他们流传已久的歌谣,我可以说是一无所知。收到这本书,我迫不及待地翻开,一开始还担心会是那种枯燥的学术论述,但很快我就被书中鲜活的内容吸引住了。作者杨昌雄先生显然是花了大量的心血去收集、整理和解读这些珍贵的山歌。他没有简单地罗列歌词,而是深入浅出地介绍了这些山歌的背景,例如它们是如何在劳作、婚嫁、节日庆典等场合演唱的,歌词中蕴含着怎样的情感和智慧,甚至还涉及一些演唱的曲调和技巧。我印象最深的是关于劳动号子和爱情山歌的部分,那些歌词充满了劳动人民的朴实情感和对美好生活的向往,读来仿佛能听到劳动时响亮的号子声,也能感受到青年男女在山间田野互诉衷肠时的羞涩与甜蜜。书中的许多歌词都配有详细的注释,这对于我这样初次接触壮族山歌的读者来说至关重要,让我能够理解那些古朴的词语和隐晦的典故。杨昌雄先生的文字流畅而富有感染力,他不仅仅是在展示文化遗产,更是在讲述一个个生动的故事,让我对壮族人民的生活方式、情感世界以及他们与自然的紧密联系有了更深刻的认识。这本书不仅仅是一本“拾遗”,更是一部关于壮族人民精神世界的生动写照,让我由衷地敬佩。

评分作为一名长期关注中国少数民族文化的读者,我一直渴望能够深入了解壮族这一勤劳智慧的民族。《壮族传统山歌拾遗》这本书的到来,无疑满足了我的这一期待。它不是那种浮光掠影的介绍,而是通过对壮族传统山歌这一核心文化载体的细致挖掘,展现了一个民族的生活图景和精神世界。我特别欣赏书中对山歌的分类方式,从祭祀、劳动、婚恋到节庆、游戏,几乎涵盖了壮族人民生活的方方面面。每一个类别下的山歌,都像是一扇窗户,让我得以窥见壮族人民的喜怒哀乐、价值观念和生活智慧。让我印象深刻的是,作者在解读山歌时,并没有一味地进行学术分析,而是融入了自己对这些歌谣的情感体验和文化理解。例如,他对那些关于丰收的歌谣的描述,充满了喜悦和对土地的感恩之情,这种情感的传递是任何枯燥的学术论述都无法比拟的。书中还收录了一些非常罕见的、濒临失传的山歌,这使得本书的抢救性价值不言而喻。杨昌雄先生的笔触细腻而富有力量,他不仅是在记录,更是在传承,在用文字唤醒那些沉睡在历史深处的歌声。这本书给我带来的不仅仅是知识,更是一种精神的滋养,让我感受到了中华文化多样性的魅力。

评分我一直对民间文学和口头传统有着浓厚的兴趣,尤其是在现代社会,许多传统文化正面临着失传的风险。因此,当我偶然看到《壮族传统山歌拾遗》这本书时,我立刻被它吸引住了。这本书的价值在于它对壮族山歌这一宝贵文化遗产的系统性梳理和保存。杨昌雄先生通过多年的潜心研究,将那些散落在民间、可能被遗忘的歌谣汇集起来,并进行了细致的解读。我特别欣赏书中对山歌分类的严谨性,比如按照功能、主题、演唱形式等进行划分,这使得读者能够更清晰地了解壮族山歌的丰富多样性。例如,书中关于祭祀山歌的介绍,让我看到了壮族人民对自然神灵的敬畏和对祖先的追思;而关于儿歌的部分,则展现了他们教育下一代、传承民族文化的方式。让我感到惊喜的是,书中不仅收录了大量的歌词,还穿插了作者对这些歌词的艺术分析和文化解读。他会分析歌词的韵律、意象、比兴手法,以及这些歌词如何反映壮族人民的社会结构、伦理道德和审美情趣。这种深度分析让这些山歌不再是冰冷的文字,而是充满了生命力和历史厚重感。这本书的出版,对于研究壮族文化、民间文学的学者来说,无疑是一笔宝贵的财富;而对于我这样普通读者,它则是一次绝佳的文化体验,让我得以窥见一个民族灵魂深处的歌唱。

评分这本书的出现,让我对“非物质文化遗产”有了更直观、更感性的认识。我之前对壮族山歌的了解,大多是通过一些纪录片或者文学作品的片段,总觉得隔着一层纱。但《壮族传统山歌拾遗》就像是直接把那些歌声带到了我耳边。我特别喜欢书中的一个特点,就是它不仅仅是罗列歌词,而是通过讲述每首歌歌词产生的背景故事,让我能够理解歌词背后的情感和生活情境。比如,有一段关于青年男女在田埂上互赠山歌的描述,作者不仅写出了歌词,还描绘了当时的情景——微风吹过稻田,夕阳洒在歌者脸上,那种含蓄而又热烈的情感,通过歌词和文字的结合,一下子就变得鲜活起来。这让我意识到,山歌不仅仅是语言的表达,更是特定情境下的情感释放和文化交流。书中还收录了一些具有地域特色的山歌,通过这些歌词,我仿佛能感受到不同地区壮族人民的生活习俗和地域风情。作者在收集整理的过程中,一定付出了巨大的努力,克服了语言、地域、时间的障碍,才将这些珍贵的文化碎片拼接起来。这本书的装帧设计也相当雅致,封面采用了壮族特色的图案,内文排版清晰,使得阅读过程非常愉悦。总之,这是一本充满了人文关怀和学术价值的书籍,让我对壮族文化有了更深层次的理解和敬意。

评分这次阅读《壮族传统山歌拾遗》的经历,简直是一次充满惊喜的文化发现之旅。我一直认为,最能代表一个民族灵魂深处声音的,莫过于他们的歌谣。这本书恰恰就是这样一本,它让我听到了壮族人民最真挚、最淳朴的心声。让我感到惊艳的是,书中对山歌的呈现方式非常多元化,不仅仅是冰冷的歌词,更包含了演唱的背景、歌唱者的情感,甚至一些曲调上的描述。这使得每一首山歌都仿佛拥有了生命,不再是静止的文字,而是能够流动、能够感染人心的旋律。我尤其被那些关于劳动和生活的歌谣所打动,它们粗犷而有力,充满了对土地的热爱和对辛勤劳动的赞美,读来让人感受到一种蓬勃的生命力。书中对爱情山歌的解读也十分精彩,那些含蓄而又热烈的表白,让我看到了青年男女在特定文化背景下的情感表达方式。作者杨昌雄先生的文字功底深厚,他用细腻的笔触,将这些古老的歌谣重新赋予了生命。而且,他对于每首山歌的解读都充满了人文关怀,让我能够理解歌词背后的文化内涵和历史意义。这本书的价值不仅仅在于它收集和整理了大量的壮族山歌,更在于它通过这些歌谣,展现了一个民族深厚的情感世界和独特的生活智慧,让我对中华民族的文化多样性有了更深刻的理解和敬意。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有