具体描述

| 图书基本信息 | |

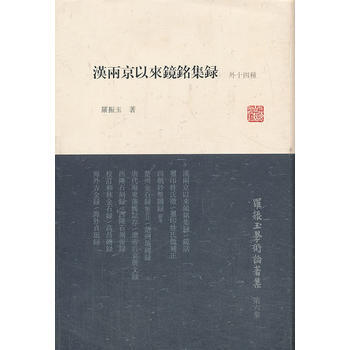

| 图书名称 | 新书-- 罗振玉学术论著集:汉两京以来镜铭集录(外十四种) |

| 作者 | 罗振玉,罗继祖 |

| 定价 | 88.00元 |

| 出版社 | 上海古籍出版社 |

| ISBN | 9787532569205 |

| 出版日期 | 2013-10-01 |

| 字数 | |

| 页码 | |

| 版次 | 1 |

| 装帧 | 精装 |

| 开本 | 大32开 |

| 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 《罗振玉学术论著集:汉两京以来镜铭集录(外14种)》主要收录罗振玉有关玺印、砖录、石刻、海外吉金的著作。计有《汉两京以来镜铭集录》、《镜话》、《玺印姓氏征》、《玺印姓氏征补正》、《四朝钞币图录附考》、《楚州金石录附存目》、《楚州城砖录》、《唐代海东藩阀志存》、《辽帝后哀册文录》、《西陲石刻录》、《西陲石刻后录》、《校订和林金石录》、《高昌砖录》、《海外吉金录》、《海外贞珉录》等15种。 |

| 作者简介 | |

| 罗振玉(1866~1940),祖籍浙江省上虞县,客籍江苏省淮安县(今江苏省淮安市楚州区)。初字坚白,后改字叔蕴、式如、叔言,号雪堂、松翁、贞松老人,又称永丰乡人、仇亭老民。原籍浙江上虞县(今浙江省上虞县)永丰乡。清同治五年六月二十八日(1866年8月8日)生于江苏山阳县(今江苏省淮安县),1940年5月14日卒于辽宁旅顺。1937年死于旅顺。 |

| 目录 | |

| 漠兩京以來鏡銘集錄 |

| 编辑推荐 | |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

这本书的装帧设计真是让人眼前一亮。拿到手里沉甸甸的,纸张的质感也相当不错,摸起来很舒服,那种老派学者著作特有的厚重感扑面而来。封面设计简约而不失古朴,排版清晰,即便是初次接触这类专业书籍的读者,也能很快适应其阅读节奏。装帧的考究程度,无疑是对内容价值的最好致敬,看得出出版社在制作过程中是下足了功夫的。尤其是内文的字体选择和字号大小,非常适宜长时间阅读,对于我们这些晚上常常伴着台灯钻研古籍的人来说,这是非常重要的细节。它不仅仅是一本书,更像是一件可以收藏的艺术品,值得摆在书架上细细品味。整体的视觉体验,远远超出了我对一般学术影印本的预期,体现了出版方对传统文献整理出版的严肃态度与专业水准。

评分对于从事相关历史研究的朋友来说,这本书的价值简直无可估量。它无疑是搭建研究框架时,最坚实可靠的基石之一。我过去在梳理某一特定历史阶段的物证时,常常因为资料分散而感到力不从心,但这套汇编真正做到了集大成。它不仅仅是简单的文献罗列,更是在庞杂的材料中构建起了一套清晰的脉络。尤其是那些外附的篇章,它们提供了广阔的视野和重要的补充视角,让我们可以从不同的侧面来审视和验证核心文本的结论。这套书的出现,无疑会大大提升我们研究效率和研究深度,对于推进相关领域的学术前沿研究,具有不可替代的推动作用。

评分我特别欣赏作者在处理历史遗存时的那种敬畏之心。对待每一块出土的铭文,他都保持着一种近乎考古学家的审慎态度,没有丝毫的主观臆断或轻率下结论的倾向。他的论述逻辑链条清晰,层层递进,让人心悦诚服地跟随他的思路走下去。这本书的阅读体验,更像是一次严密的逻辑推理训练,它教我们如何从零碎的、沉默的物证中,重建起一个鲜活的历史场景。这种基于扎实田野和文献功底的学术写作,才是真正能经受住时间考验的精品。它提供的不仅仅是知识点,更是一种科学的治学方法论。

评分这本书的语言风格,初看之下或许会让人觉得有些晦涩,毕竟是基于古籍的专业梳理,用词自然严谨。但深入进去后,你会发现作者的文字功底极为深厚,那种古雅凝练的叙述方式,本身就是一种文学享受。他很少使用冗长拖沓的句子,每一句话都直指核心,信息密度极高,这要求读者必须保持高度的专注。对于那些习惯了现代白话文叙事风格的读者来说,可能需要一个适应期,但这恰恰体现了原著的学术纯粹性——它不为迎合大众口味而牺牲精确性。这种恪守传统的写作态度,在今天的学术界越来越少见了,非常值得尊重和学习。

评分阅读这本书的过程,简直像是一场穿越历史的探险。每当我翻开新的篇章,脑海中仿佛能浮现出秦汉时期,工匠们如何在冰冷的金属上刻下他们对功名、对家族的期许,那种历史的呼吸感是如此真实可触。作者的考证工作极其严谨细致,每一个拓片、每一条注释,都凝聚了深厚的学力和长久的耐心。尤其是一些看似微末的铭文细节,在他笔下竟能展现出关乎某一历史时期制度变迁的宏大图景。这种将微观证据与宏观历史叙事完美结合的功力,实在令人叹服。读完一小部分,我常常需要停下来,闭上眼睛,回味那种穿越千年与古人对话的奇妙感受。它不是那种快餐式的读物,而是需要沉下心来,慢慢咀嚼的醇厚佳酿。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有