具体描述

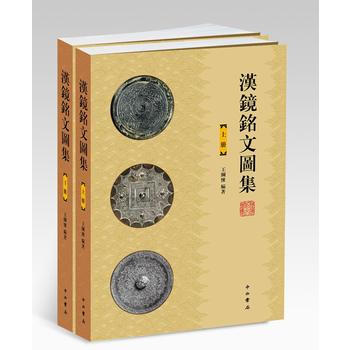

| 图书基本信息 | |

| 图书名称 | 汉镜铭文图集(全2册) |

| 作者 | 王纲怀 |

| 定价 | 398.00元 |

| 出版社 | 中西书局 |

| ISBN | 9787547510483 |

| 出版日期 | 2016-04-01 |

| 字数 | |

| 页码 | |

| 版次 | 1 |

| 装帧 | 软精装 |

| 开本 | 16开 |

| 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 铜镜,从初的礼器慢慢走进民间生活,在中国有着几千年的历史。有专家主张应该把铜镜研究作为独立的学科分支,从一般青铜器研究中分离出来。汉代铜镜是铜镜研究的入手处和基础,汉镜铭文堪称铭文高峰,其多彩的铭辞蕴含着丰富的历史信息,是研究古代政治、经济、哲学、文学、美学、民俗等的重要实证。作者历经十余年,蒐集海内外文献、各大藏馆以及收藏家手中的大量铜镜资料,将542面有铭汉镜以图文并茂的方式呈现给读者。书中除高清拓片或照片以外,还分别标注了铜镜的规格数据和资料来源,确定了其年代,识读了铭文,并附有简短的研究鉴评。《汉镜铭文图集》是目前收录有铭汉镜数量多的专著,对于历史文化、考古博物、语言文字、工艺美术等领域的研究,将提供极为丰富的原始材料。 |

| 作者简介 | |

| 王纲怀 1941年9月12日出生于上海,汉族。1964年毕业于清华大学土木建筑系。长期从事工程设计、水质处理、环境保护、国土整治、科技咨询、发展战略等领域的有关工作。高级工程师,清华大学顾问教授。 1984年起执笔《上海的曼哈顿区在哪里?》《上海的特区在哪里?》《结合开发浦东建设上海新城》等论文。1986年6月任上海市下达《浦东新区建设方略》课题总负责人。从20世纪80年始,还负责《上海环境功能区划》《高桥石化发展战略》《上海轮渡发展战略》《“*”期间上海筹措外资的决策分析》等十余个重大课题。 2000年退休后,热爱以铜镜为主的中国传统文化。 目前,已经出版之铜镜专*如下: 《三槐堂藏镜》,北京文物出版社,2004年12月。 《唐代铜镜与唐诗》,上海古籍出版社,2007年3月,2008年12月修订。 《日本蓬莱纹铜镜研究》,上海古籍出版社,2008年10月。 《止水集》,上海古籍出版社,2010年2月,计25篇论文。 《清华铭文镜》,上海古籍出版社,2010年12月,线装l函2册。 《清华铭文镜》,清华大学出版社,2011年4月。 《清华大学藏日本和镜》,清华大学出版社,2011年4月。 《汉铭斋藏镜》,上海古籍出版社,2013年8月,线装1函3册。 《汉镜文化研究》,清华大学汉镜文化研究课题组,北京大学出版社,2014年4月。 《中国早期铜镜》,上海古籍出版社,2015年4月。 《中国纪年铜镜》,上海古籍出版社,2015年11月。 《止水阁藏镜》,清华大学出版社,2015年12月。 《东汉龙虎铜镜》,上海古籍出版社,2015年12月。此外,即将出版之铜镜专*有: 《清华镜文化研究》,清华大学出版社。 《汉镜铭文图集》,上海中西书局。 《汉镜铭文书法》,附《汉镜铭文字形表》,上海中西书局。 《止水集》(增订本),上海古籍出版社,计51篇论文。 《唐镜与唐诗》,上海人民出版社。 王纲怀 1941年9月12日出生于上海,汉族。1964年毕业于清华大学土木建筑系。长期从事工程设计、水质处理、环境保护、国土整治、科技咨询、发展战略等领域的有关工作。高级工程师,清华大学顾问教授。 1984年起执笔《上海的曼哈顿区在哪里?》《上海的特区在哪里?》《结合开发浦东建设上海新城》等论文。1986年6月任上海市下达《浦东新区建设方略》课题总负责人。从20世纪80年始,还负责《上海环境功能区划》《高桥石化发展战略》《上海轮渡发展战略》《“*”期间上海筹措外资的决策分析》等十余个重大课题。 2000年退休后,热爱以铜镜为主的中国传统文化。 目前,已经出版之铜镜专*如下: 《三槐堂藏镜》,北京文物出版社,2004年12月。 《唐代铜镜与唐诗》,上海古籍出版社,2007年3月,2008年12月修订。 《日本蓬莱纹铜镜研究》,上海古籍出版社,2008年10月。 《止水集》,上海古籍出版社,2010年2月,计25篇论文。 《清华铭文镜》,上海古籍出版社,2010年12月,线装l函2册。 《清华铭文镜》,清华大学出版社,2011年4月。 《清华大学藏日本和镜》,清华大学出版社,2011年4月。 《汉铭斋藏镜》,上海古籍出版社,2013年8月,线装1函3册。 《汉镜文化研究》,清华大学汉镜文化研究课题组,北京大学出版社,2014年4月。 《中国早期铜镜》,上海古籍出版社,2015年4月。 《中国纪年铜镜》,上海古籍出版社,2015年11月。 《止水阁藏镜》,清华大学出版社,2015年12月。 《东汉龙虎铜镜》,上海古籍出版社,2015年12月。此外,即将出版之铜镜专*有: 《清华镜文化研究》,清华大学出版社。 《汉镜铭文图集》,上海中西书局。 《汉镜铭文书法》,附《汉镜铭文字形表》,上海中西书局。 《止水集》(增订本),上海古籍出版社,计51篇论文。 《唐镜与唐诗》,上海人民出版社。 |

| 目录 | |

| 序言………………李学勤 前言 彩版(23幅) 图集目录(542条) 图集正文 上册 甲一、西汉早期前段铭文镜(15面) 甲二、西汉早期后段铭文镜(94面) 乙、西汉中期铭文镜(88面) 丙、西汉晚期铭文镜(83面) 下册 丁、新莽铭文镜(57面) 戊、东汉早期铭文镜(25面) 己、东汉中期铭文镜(22面) 庚、东汉晚期铭文镜(60面) 辛、三国至六朝铭文镜(10面) 壬、两汉至六朝纪年镜(88面) 附表一 两汉三国纪年镜索引(228条) 附表二 本书以外之汉镜铭文辑录(104条) 附表三 汉镜圆周等分(连弧)数字一览表(37条) 主要参考书目 |

| 编辑推荐 | |

| 铜镜与其他青铜器相比,传流应用的历史更长远,在相关研究领域应该得到更多的重视。近代以来,海内外专家学者曾对汉代铜镜铭文进行过收集和整理,但数量有限,且无图片,未知纹饰,难断年代,相关研究的资料严重不足。《汉镜铭文图集》是目前收录有铭汉镜数量*多的专著,书中收录的542面铜镜,图片美观,铭文清晰,作者对于汉镜铭文的研究有很多新颖的见解。作者另有《汉镜铭文书法》与本书配套出版。 |

| 文摘 | |

| 序言 | |

| 新华书店 正版现货 配送 |

用户评价

坦白说,我对历史类书籍通常持谨慎态度,因为很多作品为了追求故事性,难免会牺牲严谨性。然而,这本《明清商贸网络与社会变迁》彻底颠覆了我的固有印象。作者以扎实的档案学功底为基础,通过对海关记录、地方志和私人信札的交叉印证,构建了一个无比细致的商业地图。最吸引我的是它对“小人物”生活的关注,比如某个小镇的茶叶贩子如何应对政府的税制改革,或是徽商在异地设立的会馆所扮演的社会功能。这些微观的叙事,极大地丰富了我们对宏大历史叙事的理解。书中的图表制作得非常精妙,将复杂的贸易流向数据可视化,一目了然。阅读时,我能清晰地看到经济的脉络是如何牵动政治和文化的神经。这本书的价值在于,它让我们看到历史并非是帝王将相的舞台,更是无数普通劳动者、商人用汗水和智慧共同编织的复杂织锦。

评分我最近沉迷于一本关于宋代文人画研究的专著,这本书的学术深度和广度都远远超出了我的预期。作者对于苏轼、黄庭坚等人的艺术理念剖析得入木三分,尤其是对“逸笔草草,不求形似”这种抽象美学的阐释,提供了全新的解读视角。书中收录了大量高清的绘画摹本,那些墨色的浓淡干湿,通过精良的复印技术,几乎能捕捉到原作的笔触颤动。阅读过程中,我时常需要停下来,对着某一幅画作沉思良久,去体会那种“胸中有丘壑”的意境。这本书的厉害之处在于,它没有仅仅停留在对画作的描述上,而是深入挖掘了当时的社会思潮、哲学观念如何渗透到艺术创作之中,构建起一个完整的文化生态系统。相比市面上很多浅尝辄止的艺术普及读物,这本更像是一把钥匙,帮我打开了理解宋代精神世界的大门。读完后,再看那些经典的宋画,感觉视角完全不同了,充满了新的感悟和敬畏。

评分这本《中国古代建筑史》真是让人爱不释手,尤其是对建筑细节的描绘,简直是教科书级别的典范。作者在梳理各个朝代建筑风格演变时,那种条分缕析的逻辑清晰度,让我这个非专业人士也能轻松跟上。比如讲到唐代的斗拱结构,书里不仅有清晰的图示,还配有详细的文字解读,解释了力学原理和美学思想的完美结合。我尤其喜欢它对于地域性差异的关注,比如南方园林与北方宫殿在材料选择和空间布局上的迥异,体现了古人因地制宜的智慧。翻阅时,我仿佛能听到古代工匠的锤击声,感受到木料在他们手中化为不朽杰作的奇妙过程。这本书的装帧和印刷质量也无可挑剔,那些彩色拓片和测绘图的还原度极高,即便是放大细节观察,也能感受到历史的厚重感。对于任何对中国传统文化和工程技术感兴趣的读者来说,这本书都绝对是案头必备的珍品,它不仅仅是一部工具书,更像是一场穿越时空的艺术之旅。

评分这本关于中国古典园林造园思想的深度论述,读完后让人对“天人合一”有了更深刻的体会。作者没有简单地罗列名园,而是着重探讨了儒、释、道三家思想如何共同塑形了中国园林的审美哲学。比如,如何通过“借景”手法来实现空间的无限延伸感,这背后其实是对有限空间内宇宙观的投射。书中对叠山理水的讲究尤为细致,比如一块太湖石的选取和安放,看似随意,实则蕴含着对自然形态的极致模仿与超越。我特别欣赏它对文人雅趣的挖掘,比如在假山旁设置一方“曲水流觞”的场所,不仅仅是为了娱乐,更是为了达到一种精神上的契合。这本书的文字极具画面感和诗意,读着读着,仿佛就能闻到雨后松柏的清香,听到竹林中风的低语。它教会了我,园林不仅仅是景观,更是一种哲学实践和心灵的栖居之所。

评分我最近在整理家里的古籍线装书,所以格外关注与古籍修复和版本学有关的读物。我找到的这本《中国古籍版本鉴定入门》简直就是为我量身定做的指南。它用一种非常实用的方式介绍了如何从装帧、纸张、雕版特征来判断一本书的年代和稀有程度。书中对“蝴蝶装”“经折装”“线装”的演变过程,配有清晰的侧视图和解剖图,连纸张的纤维结构差异都讲解得十分到位。我以前总是凭感觉判断古籍的好坏,这本书教会了我科学的方法论,比如如何辨识“讳字”的处理方式,如何通过版框的细微偏差来锁定具体印本。它的语言风格朴实无华,没有过多的学术术语堆砌,更像是一位经验丰富的前辈在手把手教学。自从读了它,我再看旧书时,眼睛里仿佛多了一副X光,能穿透表象,直达其历史本质。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有