具体描述

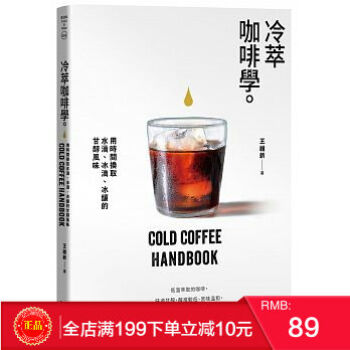

冷萃咖啡學:用時間換取水滴、冰滴、冰釀的甘醇風味

- 作者:

- 出版社:

- 出版日期:2018/06/13

- 語言:繁體中文

- ISBN:9789869635851

- 叢書系列:

- 規格:平裝 / 176頁 / 17 x 23 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版

- 出版地:台灣

內容簡介

低溫萃取的咖啡,味道甘醇、酸度較低、苦味溫和,發酵後更添層次,如同陳釀的酒一樣醉人。

好喝的冰咖啡,然聞起來的香氣雖然不如熱咖啡那麼奔放上揚,但一入口後各種好滋味、香氣與觸感紛至沓來,豐富著我們的口,滿足著我們的心。但不是只加了冰塊的冰咖啡,而是經由冷水或冰水慢慢萃取得來的冷萃咖啡,顛覆一般咖啡的想像,享受的是品酒一般的香醇風味與沁涼的快感。

當咖啡成為許多人的每日必須飲品,除了咖啡豆產區與品種的差異、烘焙輕與重的分別、熱咖啡沖泡法不同之外,還有一種喝咖啡的樂趣,就是冷萃咖啡。炎炎夏日,冰咖啡的發酵香氣與清涼感尤其令人著迷。

冷萃咖啡大致可分為—水滴式、冰滴式、冰釀式三種作法。這三種方式由於萃取條件不同,會造成不同的風味與口感,但都屬於冷萃咖啡。冷萃咖啡的原理和冷泡茶是一樣的,就是以低溫長時間浸泡的方式讓咖啡內的風味慢慢溶出。

本書要教讀者自製沁涼無比、口齒留香的冷粹咖啡飲品。有關咖啡豆的選擇、冰滴設備的選擇、冰滴、水滴、冰釀的不同萃取法、口感的掌握、香氣的獲取、保存方法....等等都是一杯冰咖啡好壞的關鍵。作者利用三種方法製做冷萃咖啡,並且針對風味做了以下*貼切的形容。

水滴法:以室溫水萃取,直接飲用,有如醇厚濃郁的威士忌。

冰滴法:以冰塊水萃取,直接飲用,有如輕香爽口的雞尾酒。

冰釀法:以萃取好的咖啡放冷藏發酵,或將咖啡粉泡在室溫中,放冷藏發酵,有如陳年的女兒紅。

濾茶袋浸泡法:與茶包一樣浸泡於冷水中,放冷藏發酵,有如清爽的冷泡茶。

能喝到和酒一樣風味和香氣的冷萃咖啡時,喝咖啡的樂趣更加提升。冷萃咖啡就如同它的風味,需要放在冷藏室下慢慢發酵,隨著封存時間愈久而愈甘醇無比。本書所有相關的知識與製作方法將帶來全新的咖啡享受。

達人推薦

咖啡學系列作者|韓懷宗

台灣精緻咖啡協會理事長|曾寧春

WCRC世*烘豆大賽冠軍|賴昱權Jacky Lai

2016TOPER咖啡烘焙大師賽 台灣區冠軍|李一凡

2017 WCRC世*盃測賽第四名|莊玄

台中-歐舍咖啡-*屆世*盃虹吸咖啡大賽冠軍|李雅婷

台北一席AloneTogether咖啡老頑童|高振御作者介紹

作者簡介

王維新

工作經歷

不咖啡負責人兼吧台手兼烘豆師(2012~)

烘焙者咖啡松德店店長(2010~2012)

烘焙者咖啡南西店店長(2009~2010)

台南MASA LOFT吧台手兼烘豆師(2007~2009)

烘焙者咖啡永康店店長(2005~2007)

烘焙者咖啡內湖總店員工(1997~2005)

比賽經歷

2010 WSC世*虹吸大賽台灣選拔賽第四名

2011 WSC世*虹吸大賽台灣選拔賽評審

2013 WSC世*虹吸大賽台灣選拔賽評審

2014 WSC世*虹吸大賽台灣選拔賽評審

2016 WSC世*虹吸大賽台灣選拔賽評審

2017 WSC世*虹吸大賽台灣選拔賽評審

2017~2018 WSC世*虹吸大賽國際評審

教學經歷

2011~2012 實踐大學推廣教育部咖啡烘焙達人班授課講師目錄

前言 冰咖啡的發現

CHAPTER1.萃取概論

?1?76?1?73為什麼冰咖啡比熱咖啡貴?

?1?76?1?73用時間萃取的香濃風味

?1?76?1?73冷萃咖啡的原理

?1?76?1?73影響冷萃取的因素

?1?76?1?73三種冷萃方式造成的口感差異

?1?76?1?73咖啡豆烘焙深度造成的口感差異

?1?76?1?73冷萃咖啡的咖啡因是否比較低?

?1?76?1?73如何調整冷萃咖啡的口感

?1?76?1?73冷萃咖啡的優點

?1?76?1?73在家能做冷萃咖啡?

?1?76?1?73萃取訣竅

?1?76?1?73滴速與風味的關係

?1?76?1?73保存發酵的風味變化

?1?76?1?73充滿煙燻風味的冰滴咖啡 該怎麼製作?

CHAPTER2. 自製三種冷萃式咖啡

萃式咖啡Step by Step

1.水滴

原理

選豆 (以及研磨粉末顆粒大小)

器具結構分析(包含專業級式、市售式、家庭自組式)

粉水比例

萃取過程圖解

萃取時間

風味掌握關鍵

其他喝法

2.冰滴

原理

選豆(以及研磨粉末顆粒大小)

器具結構分析(包含專業級式、市售式、家庭自組式)

粉水比例

萃取過程圖解

萃取時間

風味掌握關鍵

其他喝法

3.冰釀

原理

選豆(以及研磨粉末顆粒大小)

器具結構分析(包含專業級式、市售式、家庭自組式)

粉水比例

萃取過程圖解

萃取時間

風味掌握關鍵

其他喝法

CHAPTER3.冷萃過程的問題處理

?1?76?1?73粉槽卡住

?1?76?1?73避免雜味

CHAPTER4. 搭配食物或更佳的飲用法

?1?76?1?73特色是越冰喝、風味越不錯

?1?76?1?73加入等比例椰子水,能喝出更純粹的咖啡香甜味

?1?76?1?73氮氣冰滴咖啡更冰更涼爽

?1?76?1?73加入威士忌更醉人

CHAPTER5.冰滴咖啡風味與香氣的品嘗練習

?1?76?1?73酸味

?1?76?1?73甜味

?1?76?1?73苦味

?1?76?1?73澀味

?1?76?1?73醇厚度

?1?76?1?73回甘

?1?76?1?73香氣

用户评价

对于那些已经有一定咖啡基础,但希望将自己的技能提升到更高层次的爱好者来说,这本书提供了无可替代的深度。我尝试着书里提到的一些“极端”实验——比如使用极细的研磨度进行超长时间的浸泡,观察其风味如何走向极致的澄清或转为苦涩——这些尝试让我对咖啡的“容错率”有了更深的认识。它强迫你去思考,你到底想要得到什么风味,然后围绕这个目标去逆向设计你的萃取参数。这本书的价值在于它的“可操作性”和“启发性”达到了一个完美的平衡。它没有提供标准答案,而是提供了一整套可以让你自行生成答案的工具和知识体系,让我对未来每一次的冲泡都充满了探究的欲望,而不是简单地重复昨天的操作。

评分老实说,市面上关于咖啡的书籍多如牛毛,但大多数都聚焦于花式拉花或者烘焙基础,真正沉下心来谈论“慢萃取”哲学,并将其系统化的著作并不多见。这本书的独特之处在于,它将冷萃的多种流派——从日式的缓慢滴滤到现代的低温浸泡——进行了详尽的对比和分析。我尤其对书中对于不同萃取液的“陈化”过程的讨论非常感兴趣。它并没有急于让你得到一杯“完美”的咖啡,而是引导你去品味和理解咖啡风味是如何随着时间推移而演变的,甚至是探讨了如何通过恰当的储存方式来“锁定”或“释放”特定的风味层次。这种对时间维度的深度挖掘,让咖啡从一种快消饮品,提升到了需要耐心和敬畏的对象。这不仅仅是一本技术手册,更像是一部关于“慢生活”的宣言。

评分自从迷上周末自己在家“折腾”咖啡,我发现自己对咖啡豆的风味描述变得越来越挑剔,那种模糊的“好喝”已经不能满足我了。这本书真正让我体验到了一种探险般的乐趣。它不仅仅停留在教你怎么冲泡,更深入地探讨了每一滴咖啡液背后所蕴含的科学和艺术的结合。比如,书中对于冰滴和水滴萃取过程中,温度变化对芳香物质释放的微妙影响,描述得极其到位。我以前总是觉得,冰滴不就是把咖啡粉放进冰箱里等嘛,结果书里详细拆解了不同滴速下,咖啡粉与水接触时间的差异,如何影响酸度和甜感的平衡。读完后,我立刻去尝试调整了我的滴速器,那种口感上的细微提升,简直让人激动不已。它教会我的不是一套固定的公式,而是一套探索风味潜能的思维框架,让我从一个被动的消费者,变成了一个主动的“风味建筑师”。这种深入骨髓的理解,是其他任何咖啡指南都难以给予的。

评分这本关于咖啡的书籍,简直是为我这种对咖啡充满好奇心却又有些望而生畏的“小白”量身定做的。我一直觉得,想要喝上一杯像样的咖啡,无非就是去精品咖啡店里点单,或者在家用最基础的设备随便冲一下,对于那些复杂的萃取原理和各种冷萃、冰滴的“黑科技”完全不了解。这本书的出现,彻底颠覆了我的这种认知。它没有一上来就用一堆晦涩难懂的专业术语轰炸读者,而是像一位耐心十足的咖啡大师,一步步地把我领进了这个充满风味的“慢世界”。我尤其欣赏它对“时间”这个元素的强调,那种“用时间换取风味”的哲学思想,让我意识到冲泡咖啡不仅仅是技术活,更是一种生活的态度。书里详细解释了不同水温、不同研磨度如何影响最终的口感,即便是最基础的冷水冲泡,也能通过调整参数获得截然不同的风味体验。这让我对以后在家自己动手制作咖啡充满了信心和期待,感觉自己不再是那个只会“速成”的咖啡新手了。

评分这本书的版式和呈现方式,也着实让人眼前一亮。我收到的这本繁体港台原版,装帧质感非常棒,拿在手里沉甸甸的,看得出来出版社在细节上是下了功夫的。它没有那种传统教科书式的枯燥感,而是将复杂的萃取流程,通过清晰的图表和富有美感的摄影作品穿插其中。特别是一些关于水流控制和粉床稳定性的插图,即便是初次接触这些概念的人也能一目了然。我特别喜欢其中关于水质对咖啡风味影响的章节,以前我总以为水就是水,能烧开就行,但书中细致地分析了矿物质含量如何与咖啡中的有机酸发生反应,这简直是打开了新世界的大门。阅读过程本身就是一种享受,它成功地将原本可能有些高冷的“萃取理论”,转化成了可以亲身实践的、充满趣味性的家庭实验。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![预定 正版 超逼真!色鉛筆寫實技法:色鉛筆專家林亮太教你畫[瑞昇] 港台原版 繁体 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/30055675464/5b4179d4N369bdd46.jpg)