具体描述

| ? ? ?? | |

|---|---|

| ? ? ? ? ? | |

| ? | ? ? ?? |

| ? | ? ? ? ?? |

| ? ? ? ? | |

| ? ?? | |

| ? ? ? ? | ? ? ?? |

| ? | ? ? ?? |

| ? ? | ? ? ?? |

| ?? | ? |

| ? |

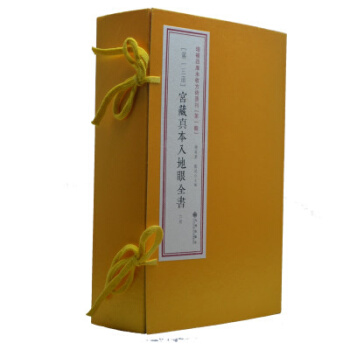

子部是我国古代图书四部分类法中的第三大类。专列诸子百家及农林、中医、艺术、谱录等书。本次整理发掘了学界重视的多种佚本及新版本,以稿本或抄本为主,整理出了50多部前所未见的珍本典籍,陆续公开出版。此书的公开发行,为学术界提供了研究中国古代传统文化重要的资料,俾使学术界通过这批学术资料能够开拓出新的研究思路,掌握新的研究方法。《四库未收子部珍本汇刊1:校正全本地学答问(套装上中下册)》,宣纸线装,一函三册,适于收藏。

?

用户评价

这部《校正全本地学答问四库未收子部珍本丛刊1》简直是老学问的宝库,光是“未收子部珍本”这几个字就让人心头一震。我最近沉迷于研究古代的术数经典,尤其是那些流传下来的手稿和孤本,总觉得现代整理的版本总少了一点原汁原味的味道。这本书的装帧和开本都透着一股子古朴的气息,初翻的时候,那种墨香混合着纸张陈旧的特有气味,瞬间就把我拉回了那个学术思想蓬勃的年代。我尤其欣赏它对“地理堪舆风水”的梳理,它不像现在市面上很多速成读物那样只讲皮毛口诀,而是深入到了堪舆理论的源头活水。比如其中对“龙、穴、砂、水、向”的论述,细致入微,对于理解古代风水师是如何观察山川脉络,如何结合天时地利来确定最佳选址,提供了非常扎实的理论基础。其中对“寻龙点穴”的描述,更是充满了古人朴素而又精妙的自然哲学,读来让人茅塞顿开,明白了风水并非迷信,而是一门高度综合的古代环境学和建筑美学。

评分作为一名业余的古籍爱好者,我最关注的是校勘和整理的质量。这部《校正全本地学答问四库未收子部珍本丛刊1》的“校正”二字,是极其关键的品质保证。要知道,许多子部珍本在流传过程中,难免会遭遇缺页、讹误或是文字脱落。这套书的编纂者显然是下了苦功的,从排版上就可以看出对原貌的尊重,字里行间透露出一种对古人智慧的敬畏之心。尤其是在涉及到一些复杂的术数图表和复杂的方位运算时,清晰准确的呈现至关重要,这本书在这方面做得非常出色。它不是简单地把旧书扫描出来,而是进行了细致的文字整理和校对,使得现代读者能够清晰无碍地理解古代学者的意图。这种对细节的执着,使得整套书的学术价值得到了极大的提升,远超一般市面上的“普及读物”。

评分读完一部分内容后,我深深体会到,这些“地理堪舆”的学问,其核心根本不在于迷信,而在于对自然环境的深刻洞察和对人类居住需求的精妙结合。书中所述的“寻龙点穴”,与其说是寻找福地,不如说是一种古代的生态选址学——如何最大化地利用自然界的微气候、水文循环和山体走势,为聚落提供最持久的庇护和资源保障。这套丛刊让我对传统文化中“天人合一”的思想有了更直观、更落地的理解。它不是空谈,而是体现在每一条关于“砂”的形态描述、每一处关于“朝案”的布局要求之中。红色封面或许也象征着这种学问在中华文化中,作为一种影响深远的实用知识体系所占据的核心地位,它经久不衰,充满了生命力。

评分对于一个对传统文化有深入探究兴趣的人来说,这份“答问”的形式简直是太对胃口了。它不像枯燥的理论专著,而是模拟了古代师徒问答或同道切磋的场景,使得那些原本晦涩难懂的概念,通过一问一答的方式变得鲜活起来,极大地降低了阅读门槛,却又不失学术的严谨性。特别是在处理“阴阳”理论时,它并没有停留在简单的“黑白对立”,而是阐述了阴阳交合、互根、消长转化的动态平衡哲学,这对于理解中国古代宇宙观至关重要。我反复研读了其中关于“太极生两仪,两仪生四象”的论述,发现它与当时的哲学思潮有着紧密的联系,这套丛刊的价值就在于,它不仅仅是术数的汇编,更是一部展现古代知识分子思维方式的侧面史料。红色封面给人的感觉既热烈又庄重,似乎也暗示了其中蕴含的知识能量强大而深沉,让人忍不住想一探究竟。

评分这本书的厚度(一函三册全)就给人一种沉甸甸的满足感,这是一种知识的重量。我习惯于在阅读完关于地理风水的理论部分后,会立即翻阅其中的“答问”部分,看看古人是如何解决实际应用中的疑难杂症的。这套书的厉害之处在于,它似乎囊括了当时所有流传的、有争议的观点,并且通过“答问”的形式进行了辩析。比如在讨论“水法”时,不同的流派对水的形态、流速、环抱或直冲的吉凶判断存在巨大差异,而这套丛刊似乎尽可能地收录了这些主流和非主流的观点,让读者能够形成一个多维度的认知体系,而不是被单一的理论所局限。这种包容性和辩证性,是现代快餐式学习无法比拟的,它鼓励读者独立思考,而不是盲目接受。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![正版 南华经:庄子 [战国] 庄周,邹贤 9787508253619 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/30065000198/5b407850N43cdca75.jpg)

![正版 大学 中庸译注 [春秋] 曾子,[战国] 孔伋,樊东 9787550241626 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/30068433754/5b408bbcN47009ded.jpg)