具体描述

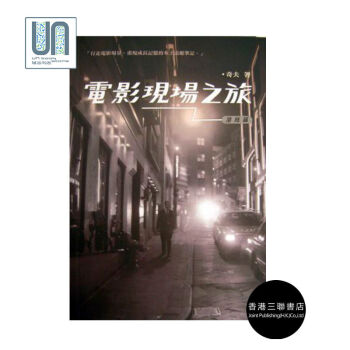

书名. 電影現場之旅(港岛篇)

作者. 奇夫

出版社. 三聯書店

出版时间. 2009-09-01

ISBN. 9789620428692

规格. 平装 大32开 304页

语言. 繁体中文

香港电影是本土文化一个重要资产

当中除却展现多年来本地创作人的非凡创意

更以菲林定格,为香港这个混杂城市「捕光捉影」

记录下不同年代、不同时刻的城市景观

本书由热情澎湃的奇夫作向导,带领读者纵横港岛一圈

数十年来二百多部香港电影近三百个拍摄场景

尽在其中,读者更可跟随奇夫走访这些热烘烘的场景

作另类的文化旅游,也顺道以文字重温大量港片电影精彩片段

透过奇夫及其笔下光影,从头细说香港社会发展三十年,还有爱恨交织的我城意识形态转变

真正的「星光大道」,原来遍布港岛每个角落

作者简介

生于前朝麦理浩年代

受惠[九年免费教育]

得以拿了几个学位

曾经当过管理人

教过大学

如今笔耕中环

日间钻研企业商贾的驰骋纵横

闲来游戏文章,记录香港电影风景

专栏《光影纵行》曾经连载于《明报·星期日生活》

用户评价

从主题的深度和广度来看,这本书的内容组织简直是教科书级别的范例。它似乎并不满足于仅仅停留在对电影画面的简单赞美上,而是深入挖掘了“港岛”这个地理空间是如何渗透和塑造了这些影像作品的灵魂。作者的切入点非常新颖,常常能从一个极其不起眼的细节——比如一扇老旧的铁门、一个特定的霓虹灯招牌的字体——延展出对社会变迁、文化认同乃至人性挣扎的深刻洞察。这种由小及大的观察方式,极大地丰富了读者的理解层次。更令人称道的是,书中对不同时期香港电影风格的梳理和对比,清晰地勾勒出一条清晰的时代脉络,让你能清晰地看到,一代代电影人是如何在时代洪流中寻找自己的发声方式。它提供的不仅仅是电影知识,更是一套观察和解读特定城市文化的透镜,让我开始重新审视那些曾经被我视为理所当然的街头景象背后,蕴含着的复杂历史张力。

评分这本书的叙事节奏把握得极其到位,作者显然是一位深谙“说书”艺术的高手。它并非那种平铺直叙、流水账式的记录,而是充满了悬念和情感的起伏。开篇的引子就如同电影序幕,迅速将读者带入特定年代香港的肌理之中,用一种近乎诗意的语言描摹出都市的脉搏与呼吸。随着章节的深入,叙述的视角开始在宏大历史背景与微观个体命运之间自由切换,这种张弛有度的叙事手法,让厚重的历史感变得亲切可感。特别是当作者转入对某个经典场景的深度剖析时,笔锋会变得极其细腻、近乎于“咬文嚼字”,仿佛每一个镜头的光线角度都经过了反复推敲。这种叙事上的不断变化和调性上的灵活转换,使得阅读过程充满了探索的乐趣,你永远不知道下一页会带来的是一段充满烟火气的街景对话,还是一段关于光影哲学的深刻思考。它成功地将“看电影”的沉浸感,转化为了“阅读”的体验,让人在字里行间,不断地回味和咀嚼。

评分这本书对于“地方感”的捕捉,达到了近乎于出神入化的地步。它不仅仅是介绍“在香港拍的电影”,而是让你真切地感受到,没有香港,这些电影就会失去其存在的根基。作者对城市肌理的描绘达到了令人发指的细致程度,无论是中环的摩天大楼如何切割光线,还是九龙老城区的阴湿与喧嚣,都被刻画得栩栩如生。你仿佛能听到那些老式电车的铛铛声,闻到海风中夹杂的鱼腥味。这种对地域环境的深度融入,使得书中的分析超越了单纯的影视评论范畴,上升到了对城市文化记忆的建构。它成功地将电影中的虚构世界与真实的地理坐标紧密地绑定在一起,让读者在阅读时产生一种强烈的“在场感”。这种对“地点”本身的主题关注和细致入微的笔触,是这本书最宝贵的地方,它让你明白,某些故事,唯有在特定的时空背景下,才能被讲述得如此动人心魄。

评分这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,那种带着岁月沉淀感的封面材质,摸上去有一种特殊的质感,让人联想到老电影胶片箱的触感。内页的纸张选择也十分考究,墨色浓郁而不晕染,阅读起来眼睛非常舒服,即便是长时间沉浸其中,也不会感到疲劳。我尤其欣赏它在版式上的用心,那些精心挑选的剧照和场景截图,不仅仅是简单的插图,更像是时间定格的瞬间,与文字内容相得益彰,彼此烘托。比如,某一页关于老式茶餐厅的场景描述,配图的构图和光影处理,简直能让人“闻”到隔着玻璃窗飘出的奶茶香气,那种怀旧的情绪一下子就被勾了起来。排版上也没有为了塞满内容而显得拥挤,留白恰到好处,给予文字呼吸的空间,使得阅读体验如丝般顺滑。装订工艺也很扎实,我翻阅了好几次,书脊依然保持得很好,看得出是用心制作的收藏级读物。它不只是一本提供信息的书,更是一件值得陈列和细品的艺术品,每次翻开,都能从这些细节中感受到出版方对“港岛”这份独特情怀的尊重与热爱。

评分这本书的文字风格非常鲜明,带着一种独特的知识分子式的冷静与克制,但情感却又在字里行间暗涌。它没有过度煽情,也没有故作高深,而是用一种沉稳、富有逻辑性的语言,娓娓道来。尤其欣赏作者在处理专业术语或电影理论时所展现出的功力,他总能将那些晦涩的概念,通过贴切的比喻或生动的历史场景,转化为普通读者也能理解和共鸣的内容。那种行文的气质,让人联想到老派的评论家,他们对艺术抱有敬畏之心,下笔时务求精准有力,每一句话都像是经过了反复的打磨。读起来,就像是与一位见多识广、但又极其谦逊的长者对饮,他不会急于灌输观点,而是通过层层递进的论证,引导你自然而然地得出结论。这种“润物细无声”的表达方式,大大提升了文本的说服力和耐读性,让人甘愿跟随其思路,一同走进那光影交错的世界。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]台湾原版 酒食聖經:食物與酒、咖啡、茶、礦泉水的完美搭配 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10113672247/5697458bNa3e10df4.jpg)