具体描述

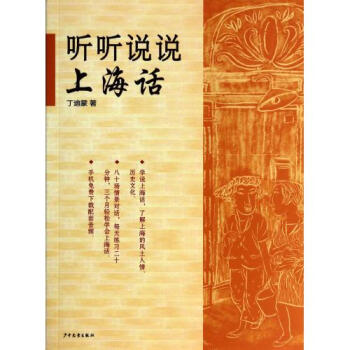

| 商品名称: | 听听说说上海话 | ||

| 作者: | 丁迪蒙 | 开本: | 16开 |

| 原价: | 25 | 页数: | 134 |

| 现价: | 见顶部 | 出版时间 | 2014-01-01 |

| ISBN号: | 9787532494170 | 印刷时间: | 2014-01-01 |

| 出版社: | 少年儿童 | 版次: | 1 |

| 商品类型: | 图书 | 印次: | 1 |

用户评价

拿到书后,我做的第一件事不是急着去读,而是先感受了一下它的“重量”和“分量”。一本好的书,拿在手里是有质感的,它不会轻飘飘地让你觉得内容空洞。这本书的装帧设计非常稳重,给人一种“值得信赖”的感觉。我过去尝试过几本所谓的“方言速成”书籍,它们往往为了追求速度和简洁,牺牲了语境的深度,导致学到的句子往往很生硬,一出口就带着一股“游客腔”。我特别看重作者如何处理上海话的“语境敏感性”,毕竟很多词汇的使用是高度依赖于场合和对象身份的。比如“侬”、“吾”这种代词的用法,在不同亲疏关系下,细微的声调变化就能传达出截然不同的情感倾向。我很期待丁迪蒙在这方面是如何进行深入浅出的剖析的。如果能通过这本书,让我明白在什么场合该用更软糯的腔调,在什么情境下可以用更直接的表达,那我就觉得这笔投入非常值当了。这本书如果能像一把精密的钥匙,打开通往老上海人内心世界的大门,那就太棒了。

评分这本《听听说说上海话》的封面设计,说实话,挺抓人眼球的,那种老上海石库门的照片,配上略带斑驳的字体,一下子就把我带回了那种弄堂深处的烟火气里。我拿到书的时候,特意放在阳光下翻了翻,纸张的质感很舒服,不是那种光滑刺眼的白,而是略带米黄,看起来就很耐看,也方便长时间阅读。作者丁迪蒙这个名字,对我来说并不陌生,他早年写的一些关于城市变迁和人文风貌的文字,我都有涉猎。所以,我对这本书的期待值本来就比较高,希望它能不仅仅是一本简单的语言学习手册,而是能像一个老向导一样,带着我穿梭回那个充满吴侬软语的年代。光是看着目录里那些生动的词条名称,比如“汏衣裳”、“打赤膊”、“弄堂里向话痨”,就已经能想象到文字里蕴含的那些鲜活的场景了。这本书的排版也很人性化,字号适中,重点词汇的标注也很清晰,看得出来在细节处理上是下了功夫的,这对于想要真正“听懂”和“会说”的人来说,是非常友好的设计。整体观感,从外到内,都透露着一种沉淀下来的文化气息,让人忍不住想立刻翻开第一页,细细品味其中的每一个字、每一句腔调。

评分我最近在整理书架,发现很多买了之后就束之高阁的书,它们大多是内容过于学术化或者说教意味太浓,读起来像是任务而不是享受。而这本《听听说说上海话》,从我初步翻阅的感受来看,它似乎找到了一个很巧妙的平衡点。它既没有沦为那种枯燥的语法解析,也没有完全变成一本旅游指南式的浅尝辄止。我特别留意了它对一些特定情景下用法的描述,比如在菜市场里讨价还价的语速和措辞,以及邻里之间打招呼时那种特有的亲昵和不疏离感。这些细微之处的捕捉,才是一个地方语言的精髓所在,它们是教科书上学不到的“气场”。我个人对语言的兴趣点,往往在于它如何承载一个地域的情感交流模式。上海话,对我而言,除了那种独特的声调变化外,更重要的是它所代表的那种精致又务实的市民精神。如果这本书能将这种精神层面也融入到语言教学中,那它的价值就不仅仅是“学一门方言”那么简单了,它会变成一个了解上海这座城市灵魂的侧门。我对作者如何用现代的叙事方式来呈现这些老旧的表达,非常好奇。

评分我对这本《听听说说上海话》的整体设计感,有一种奇妙的怀旧情结。它让我想起小时候家里书柜里那些泛黄的文学杂志,那种油墨的香气,似乎也从这本书里散发出来。它的封面设计,那种略带复古的蓝灰色调,非常沉稳大气,完全避开了市面上很多方言书籍追求的“俏皮可爱”的廉价感。这种沉稳,暗示着作者对所介绍的语言抱持着一种近乎敬畏的态度,将它视为一种需要被尊重和认真对待的文化遗产。我关注的重点在于,它是否能提供足够的地道案例来支撑其教学内容。地道的语言,是时间的沉淀,是无数次对话磨砺出来的锋芒。如果丁迪蒙能用他标志性的那种带着洞察力的笔触,去剖析那些上海话里特有的“弯弯绕绕”,比如如何用最委婉的说法表达拒绝,或者如何用最精炼的词语表达赞许,这本书的价值就超出了工具书的范畴,而成为了一部关于“如何与上海人好好相处”的文化手册。我非常期待深入阅读后,能真正感受到这种深厚的文化底蕴。

评分这本书的厚度和内容密度看起来是相当可观的,我翻到中间部分时,发现它似乎采用了图文结合的方式来解释一些难以用纯文字描述的动作或场景。比如对于一些传统上海家庭的特定生活习惯,配上插图或者示意图,理解起来会更加形象和立体。这对我这种“视觉学习者”来说,绝对是一个加分项。我一直觉得,方言的学习不能脱离生活场景去谈,脱离了生活场景,所有的发音和词汇都成了孤立的符号。这本书的编排结构,如果能紧密围绕“生活片段”展开,比如“早饭摊头”、“黄梅天”、“新年里厢”,那学习的代入感就会强很多。从章节划分来看,它似乎是有系统地从基础发音过渡到日常会话,再到俚语俗语的积累,这种层层递进的结构,让人感觉学习过程是有章可循,不会让人在中途感到迷失方向。这种对学习者心路的体察,是衡量一本教材是否用心制作的重要标准。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有