具体描述

编辑推荐

法书圭臬、范式千载、退笔成山、登堂躬意表、碑帖名品、坐拥百家、融古开今、挥翰合天机。内容简介

《麓山寺碑》,又称《岳麓寺碑》,唐开元十八年(七三0)立于潭州长沙府(今湖南长沙市)麓山寺中。李邕撰文并书。文末署『江夏黄仙鹤刻』,宋以来学者多认为『黄仙鹤』系李邕化名。碑通高四百厘米,正文部分高二百五十八厘米,宽一百三十五厘米。圆顶饰龙纹浮雕,有阳文『麓山寺碑』四字篆额。碑阳正文二十八行,行五十六字。为李邕行书中上乘之作。《中国碑帖名品:李邕麓山寺碑》选用之本为上海图书馆所藏宋代精拓本。第三行『地位尝高者』之『尝高』二字左半已泐,『高』字右半剜成『马』字状。『与炎汉』之『与』字右半泐。第十六行『若冥搜想』之『搜』字右上角部剜成『曲』部。第十九行『硕德高闱』之『闱』字『韦』上部剜挖成『车』状。第二十四行『佛日环照』之『环』字右侧未损。第二十七行『江夏黄仙鹤刻』未泐。有昊昌硕等人题跋。整幅为朵云轩所藏,百年前旧拓。均为首次原色全本影印。内页插图

前言/序言

用户评价

这本书在内容组织上的逻辑性,让人不得不佩服其深厚的编排功力。它并非按照简单的年代顺序或者碑帖数量来堆砌内容,而是构建了一套清晰的、具有内在联系的知识体系。开篇的宏观导论奠定了基调,接着分章节对不同阶段的风格演变进行了细致的描摹,仿佛是为读者规划好了一条由浅入深、循序渐进的学习路径。更妙的是,每当读者在某一复杂技法上感到困惑时,总能巧妙地在后续章节中找到与之对应的实例进行对比印证,这种前后呼应、脉络清晰的编排,极大地降低了专业知识的理解门槛。这种结构上的匠心,使得本书不仅适合资深研究者进行深度查阅,对于刚入门的新学子而言,也是一本极佳的引路之作,保证了阅读体验的流畅与高效。

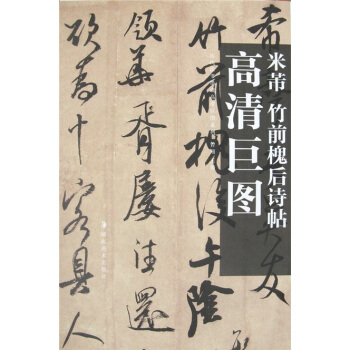

评分与其他同类出版物相比,这本书最让我感到耳目一新的是其配图的质量和专业性。通常我们看到的碑帖图录,要么是过于老旧、细节模糊的拓片影印,要么是经过过度数字处理、失真严重的扫描件。然而,本书所选用的图片,清晰度高得惊人,仿佛能直接看到纸张上的纤维和墨痕的层次感。更重要的是,那些关键细节的放大图,简直是教科书级别的展示,拓片上的细微裂痕、飞白处的枯笔走向,都保留了最原始的形态。这种对“真实性”的极致追求,让我在观察时能够最大限度地接近原作的质感与笔触力量。这种对视觉材料的高标准要求,充分体现了出版方对艺术本体的尊重,也为我们这些渴望从古人笔下汲取营养的学习者提供了最可靠的视觉参照物。

评分这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,纸张的选择透着一股沉稳的历史感,那种微微泛黄的质地,仿佛能让人触摸到时光的痕迹。尤其是封面设计,简约中透着大气,没有过多的繁复修饰,却能让人一眼就被其深厚的文化底蕴所吸引。翻开内页,印刷的精细程度更是令人赞叹,墨色的浓淡处理得恰到好处,使得每一笔每一画都清晰可见,对于研究碑帖的人来说,这是极其重要的。装帧的工艺也十分考究,书脊的装订牢固而平整,即便是经常翻阅,也无需担心松散的问题。整体来看,这是一件兼具艺术价值和实用性的物品,光是放在书架上,就觉得整个书房的格调都提升了不少,可见出版方在细节上的用心良苦。作为一名硬核的碑帖爱好者,我对这种对材质和工艺的坚持,总是抱有最高的敬意。

评分当我初次接触这部作品时,最先吸引我的是其对书写者背景的深度挖掘。书中对于那位大书法家的生平事迹、艺术思想的阐述,绝非简单的传记罗列,而是融入了那个时代特有的政治气候和社会风貌,使得我们能更立体、更全面地理解其创作心境。作者似乎花费了大量时间在史料的考证上,对诸多流传下来的轶事进行了甄别和梳理,去芜存菁,力求呈现一个最接近历史真实的面貌。这种严谨的治学态度,在如今快餐式的出版物中实属难得。阅读过程中,我感觉自己不仅仅是在学习书法技法,更像是在进行一场穿越时空的对话,与古人的智慧进行深度交流。这种将历史研究与艺术鉴赏无缝结合的叙事方式,极大地丰富了阅读体验,让人读罢掩卷沉思,意犹未尽。

评分从纯粹的技法解析角度来看,这本书的处理方式非常具有启发性。它没有满足于泛泛而谈“笔力遒劲”或“结构险峻”,而是深入到了每一个关键笔画的起笔、行笔和收笔的微妙变化中去。特别是对于那些容易被初学者忽略的过渡和转折处,作者细致入微地用图示和文字进行了拆解说明,甚至探讨了不同时期、不同书写状态下,书家在处理同类笔画时所展现出的细微差异。这种层层递进的剖析,让原本抽象的书法理论变得具象可感。我尝试按照书中的引导进行临摹,惊喜地发现,以往难以把握的结构重心和气韵连贯性,似乎一下子找到了突破口。这表明作者不仅是高明的鉴赏家,更是一位深谙“传道授业”之道的教育者,其方法论的有效性毋庸置疑。

评分¥34.20(7a.5折)

评分不管是用来临摹还是收藏,从质量还是内容,都是上乘选择

评分(10z0%好评)

评分碑帖清晰度高 ,给京东的物流点赞!

评分老爸喜欢的很,很满意

评分上书画重新摄制,从2012年开始买了,陆续出,我陆续收,目前收的有五十本的样子,国产印本良心之作!

评分很好的书,合适,抓紧出手,京东很好啊。

评分很棒!

评分历代行草精选:鲜于枢《U行书王安石诗卷》

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有