具体描述

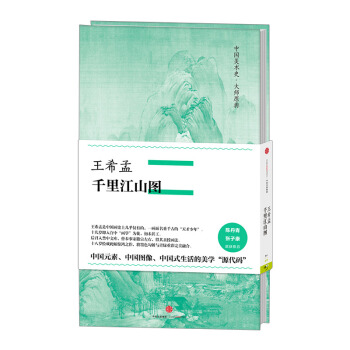

书名:王希孟 千里江山图

定价:66.00元

作者:王希孟

出版社:中信出版集团

出版日期:2016年8月

页码:

装帧:精装

开本:10

ISBN:9787508665573

描绘了连绵的群山冈峦和浩淼的江河湖水。

画中山石先以墨色勾皴,后施青绿重彩,用石青石绿烘染山峦顶部,显示青山叠翠。江河勾出水纹,无一笔懈怠,与没骨色彩形成反差。

构图上采用多点透视,充分利用高远、深远、平远的穿插,使画面跌宕起伏,引人入胜。

王希孟是中国画史上几乎仅有的因一画而名垂千古的“天才少年”。

十几岁即入宫中“画学”为徒,初未甚工。

后召入禁中文库,曾奉事宋徽宗左右,得其授画法。

十八岁绘成此幅惊鸿之作,将墨色勾皴与青绿重彩完美融合。

王希孟(1096—?),北宋画家。徽宗时画院学生,擅画山水。据《千里江山图》卷后蔡京题跋,知其18岁时为徽宗画院生徒,山水画创作曾得徽宗自指导,在政和三年(1113年)之前,创作了这卷《千里江山图》,此后便无音讯。

这批画集属于所有愿意认知华夏绘画的人。其功德,不仅仅是在赏阅,而在实实在在的爱国主义教育。

你爱这国家的什么?在无数可资援引的历史记忆中,眼下,请年轻人翻开这套画集。

——作家、画家、木心美术馆馆长 陈丹青

中国古代的文化成就,是我们这个东方大国五千年辉煌历史的重要组成部分,是基本国情,应成为常识,宜家喻户晓。

——国家文物鉴定委员会副主任委员 孙机

千百年来,这些杰作征服了无数观众,已成为华夏民族的美学基因、东方文明的背景符号!

过去,由于历史条件的限制,这些杰作往往深藏不露,普通读者难以一睹全貌,更无缘近赏鉴。本丛书企望“旧时王谢堂前燕”,得以“飞入寻常百姓家”。愿大师原典的灼灼华彩,成为读者的案头锦瑟、枕边韶华。

——中国美术馆副馆长 张子康

用户评价

说实话,我拿到这本书的时候,内心是有点忐忑的,毕竟“名家名作”的标签有时候也意味着晦涩难懂。但这次真的被狠狠地打脸了!这本书的叙事节奏掌握得太妙了,就像一位经验丰富的说书人,知道什么时候该娓娓道来,什么时候该抛出悬念,让你忍不住想一口气读完。它不像教科书那样告诉你“发生了什么”,而是让你沉浸在“为什么会发生”的探究过程中。我特别欣赏作者在人物刻画上的高明之处,那些历史上的模糊身影,在作者的笔下变得有血有肉,他们的挣扎、他们的抱负,都得到了充分的展现,让人对他们的命运产生了深切的共鸣。而且,这本书的结构布局非常巧妙,看似是时间线索的推进,实则暗藏着作者对某种哲学思想的循序渐进的引导,读到最后豁然开朗的感觉,真的非常棒。这种深入浅出的写作风格,使得它既有极高的学术价值,又不失大众阅读的乐趣,是近几年来看过的非常难得的佳作。

评分这本书的装帧设计和排版处理也值得一提,它提升了阅读的仪式感。但抛开外在的包装,其内容本身所蕴含的智慧才是真正的魅力所在。作者似乎对人类的本性有着深刻的洞察,他笔下的人物,无论地位高低,都展现出复杂的人性挣扎——荣耀与卑微、远大理想与琐碎现实的拉扯。这使得阅读过程充满了代入感,我不再是旁观者,而是仿佛走进了那个时代的心脏地带。这本书的价值在于,它提供了一个“参照系”,让我们能够跳出自己狭隘的当下视角,去审视我们所处的时代和面临的挑战。我感觉自己像是在与一位极其博学、同时又充满人文关怀的长者进行着一场跨越千年的对话,受益匪浅。读完后,我发现自己对一些日常现象的理解也变得更加深邃和具有历史纵深感了。

评分天哪,这本书简直是本“时间旅行指南”!我本来只是随便翻翻,没想到一下子就被拉进了那个波澜壮阔的年代。作者的文字功力实在了得,笔触细腻得让人仿佛能闻到宋代特有的那种湿润的空气和淡淡的墨香。他描述的那些山川河流、亭台楼阁,每一个细节都栩栩如生,不是那种干巴巴的历史名词堆砌,而是充满了生命力和故事感。读到某些段落,我甚至能想象出古人行舟于江上,或是在山间独吟的情景。特别喜欢作者处理历史事件的角度,他没有简单地做价值判断,而是将人物置于当时的文化和政治背景下进行深入剖析,让人在阅读的同时,也在不断地思考“如果是我,会怎么做?”。这本书的史料考证也做得非常扎实,但最难得的是,它把厚重的历史知识,用一种近乎散文诗的优雅方式呈现出来,读起来毫不费力,却又回味无穷。强烈推荐给所有对历史感兴趣,又有点害怕传统史书的枯燥的朋友们,这本书绝对能刷新你对历史解读的认知。

评分这本书给我带来的冲击感,主要来源于其独特的视角和高度的概括能力。作者仿佛拥有了一架高空侦察机,能够从宏观上把握整个历史的走向和脉络,同时又精心地挑选出那些最能体现时代精神的微观切片进行聚焦。我常常在想,要如何才能在如此广阔的历史背景下,还能保持如此清晰的逻辑而不至于迷失?这本书给出了答案。它不仅仅是在记录过去,更是在探讨一种永恒的人类困境和选择。阅读过程中,我数次停下来,对着书页陷入沉思,思考着那些古人在面对重大抉择时的内心博弈,以及这些博弈如何塑造了我们今天的生活方式。作者的语言是内敛而有力量的,绝无半点矫揉造作,每一个词语的运用都经过了精心的推敲,仿佛是在打磨一块上好的玉石,力求展现出最纯粹的光泽。对于那些追求深度阅读体验的读者来说,这本书无疑是一份厚重的馈赠。

评分如果用一个词来形容我的阅读感受,那就是“酣畅淋漓”。这本书的行文流畅得让人几乎忘记了自己是在阅读一本严肃的作品。它成功地在“学术的严谨性”和“故事的趣味性”之间搭建了一座坚固的桥梁。我尤其欣赏作者那种旁征博引却又绝不喧宾夺主的处理方式,无论是引用典籍还是对比他国历史,都服务于核心观点的阐释,绝不卖弄学问。更让我惊喜的是,这本书对一些长期以来被认为是定论的历史事件,提出了富有启发性的、基于新证据的解读,这些解读并非哗众取宠,而是建立在扎实的基础之上,让人耳目一新。每次读完一章,我都会有一种知识被系统性梳理和升级的感觉,非常过瘾。这简直就是一本“史学通识”的最佳入门读物,它用最生动的方式,教会了我们如何去“看”历史,而不是简单地“记”历史。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[二手] 国际平面设计基础教程:版式设计(第2版)(中青雄狮出品) pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16017563536/59a7bd9fNc3499f71.jpg)