具体描述

编辑推荐

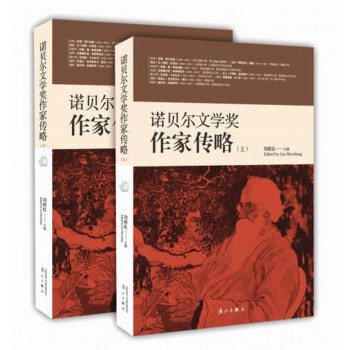

《诺贝尔文学奖作家传略》收录了诺贝尔文学奖自1901年设立,直至2012年,从法国苏利·普吕多姆至中国作家莫言,共计109位获得者的传略(小传、自传等)及其著作年表或生平大事年表,还有一些访问记、演讲等。112年来的诺贝尔文学奖得主的生平事迹及其著作情况,在本书中都有很大展现,其文献价值不言而喻。尤其是本书收录了有关莫言的相关资料,其纪念价值更是得以彰显。

内容简介

《诺贝尔文学奖作家传略》以诺贝尔文学奖自1901年设立直至2012年109位获奖作家为对象,由相关研究专家撰述他们的生平小传,并酌情辑收部分作家的著作年表或生平大事年表、访问记、演讲等,以求较为全面地展示这些伟大作家的人生轨迹及著作风貌。各篇传记的作者均系翻译、研究名家,文字简明扼要,评论深中肯綮,具有很高的学术价值和文献价值。

作者简介

刘硕良,湖南宁乡人,1932年9月生。1949年7月毕业于长沙清华高级中学,求学期间参加地下党领导的外国组织及进步学生运动。9月参加工作,入湖南新闻干部训练班学习。11月随解放军南下广西,在广西日报工作,曾任记者站长、组长、部主任、主编、编委,广西文联委员及《广西文艺》编委。1980年4月到广西出版系统工作,参与创办漓江出版社。1993年调广西新闻出版局,主编《出版广角》杂志。2000年7月离休。应聘为云南教育出版社社长顾问,主编《人与自然》杂志及同名文库。此外,还为河北教育、接力、湖南文艺、长江文艺、湖北教育、湖北人民等多家出版社策划书稿。编审,韬奋出版奖获得者。广西文史研究馆馆员,《中国地域文化通览?广西卷》(中华书局)及《广西政府参事文史馆员丛书》(广西师大出版社)主编。

前言/序言

前记刘硕良

漓江出版社推出的《获诺贝尔文学奖作家丛书》,自1982年冬酝酿策划,1983年6月头四个品种——《爱的荒漠》《蒂博一家》《特莱庇姑娘》《饥饿的石头》问世,到2012年已近30个年头了。

30年来,这套大型丛书已出版82卷,即82位诺奖作家的代表作都在丛书中单独出版了一卷。诺贝尔文学奖自1901年颁发给法国作家普吕多姆到2012年颁发给中国作家莫言,前后112年间,给五大洲37个国家的109位作家颁了奖。按照每人一卷的要求,漓江版丛书已出卷数占到了获奖作家总数的75%。

30年寒来暑往,岁月沧桑,期间受诸多变数的影响,漓江版诺丛一度延缓过前进步伐,但总体来说,丛书取得的成绩是可观的,能够载入史册的。

新中国成立六十余年,我国对现当代外国文学的译介能达到漓江版诺贝尔丛书这等规模、这等新颖并有相当广度和深度的大型丛书并不多见。一家新兴的偏僻小社敢于解放思想,冲破阻固,在一大片尚未被普遍认识甚至存在着偏见误解的陌生领域,组织众多优秀翻译家专家深入进去,把其中大量的优秀之作系统地成规模地引介到中国来,不特为我国文学创作与研究提供崭新的参照和借鉴,而且大有助于国人开扩视野,丰富审美体验,形象地具体地认识外国特别是西方现当代社会生活和文明状况,其意义是广远的,多方面的。

有新声必有知音。丛书出版引起社会广泛的关注。国家新闻出版署将它列入国家八五重点图书出版规划。1990年举行的全国首届优秀外国文学图书评奖,诺贝尔丛书因未出齐而以单品种参评,结果福克纳卷《我弥留之际》、莫利亚克卷《爱的荒漠》、阿斯图里亚斯卷《玉米人》同获一等奖,占一等奖图书总数的14%。中央电视台“新闻联播”曾破例予以报道。在此前后,海明威中短篇小说选《老人与海》和肖洛霍夫四卷本新译《静静的顿河》分别获得中国书刊业发行协会评选的优秀畅销书奖。2008年,中国出版集团主办、中国图书商报和江西教育出版社承办的我国改革开放30年300本有影响图书的评选,漓江社包括《老人与海》《日瓦戈医生》在内的8种外国文学图书入选,占入选外国文学图书总数27种的29.62%。同一年,深圳组织评选改革开放30年30本文史类图书,《日瓦戈医生》也名列其中。2012年7月首届“广西十大创意”评选揭晓,《获诺贝尔文学奖作家丛书》“以其独到的创造力、影响力和引导力”,荣获首届“广西十大创意”奖。之后3个月,莫言获诺贝尔文学奖,国人振奋,国外关注,于诺贝尔文学奖及其作品影响力传播力的扩展,无疑是极大的利好。

诚然,一套有价值的大型丛书的推出,一个有作为的出版社品牌的构建,只有出色的创意是不够的,还须有得力的执行和坚守,有诸多因素的玉汝于成。2011年6月郑纳新博士接掌漓江社不久就意识到继续出版诺贝尔丛书和恢复与加强外国文学出版的至关重要性,2012年元旦前夕他找到我,邀我这个老迈之人为此再走一程,并具体提出要择机举行活动,纪念诺贝尔丛书出版30周年,届时要编辑出版有关获奖作家的三本大书。这就是现在摆在读者面前的《诺贝尔文学奖授奖词和获奖演说》《诺贝尔文学奖作家传略》和《诺贝尔文学奖作家论》的由来。

诺贝尔文学奖的权威性及其广泛持久的影响力,同它坚持理想主义精神,确实评奖了一大批优秀作家有关,同它鼓励和推动了世界文学前进有关,同它的高额奖金有关,也同它的高度保密所带来的神秘性与人们的好奇心有关。

由于评奖档案保密50年的严格规定,人们要获知诺贝尔奖作家的获奖信息,除了直接读他的作品之外,公开的权威的来源就是瑞典皇家学院的评奖公告和评委代表所致的授奖词与作家本人或作于当场或作于其他场合的获奖演说以及随之发布或媒体披露的作家自传、年表、访问记等。

这些宝贵的第一手资料是了解和研究获奖作家的基本依据和重要途径,将它们连贯起来解读又是认识一百余年诺贝尔文学奖概貌和发展历史乃至世界文学潮流必不可少的线索与资料。主要以出版诺贝尔文学奖丛书而异军突起的漓江出版社深知这些文献性学术性可读性俱佳的信息资料的宝贵,开始是想等丛书大体跟上颁奖数量再加编辑,后来由于种种原因又把选编工作延搁了下来。现在呈献给大家的是一套已有多年积累,内容比较齐备并达到较高质量的大型选本。

一是全。112年来的109位获奖作家的有关信息资料都尽可能找齐了。只有极个别作家的某一方面资料或由于当时没有发布或由于多方查找未果而付之阙如。分别选自漓江版诺贝尔文学奖丛书、词典和《外国名作家大词典》《外国妇女文学词典》等书的传略资料以及采猎更广的有关访谈与著述文字,使作家的风貌得到了更具象更有立体感的呈现。

二是精。所收译文大多出自研究有素的专家之手,而且经历了出版的考验,较为可信可靠。丛书译者高明云集,阵营强大,一些著名专家如黄宝生、陆建德、余中先、高兴、傅浩、邓中良、钱定平等,没有直接参加丛书作品的翻译,却参与了同样精彩甚或更为难译的授奖词答词和传略、访谈之类的翻译与组织,从而大大提高了漓江选本的质量。

三是特,即有漓江特色——主要是发出了中国学人的声音。三大选本中的第三本《诺贝尔文学奖作家论》,都是中国翻译家和学术界专家撰写的精心之作,以译序居多,也有的是发表于其他地方的评论。80多卷丛书译本的前言,如董衡巽论海明威、李文俊论福克纳、桂裕芳论莫利亚克、柳鸣九论罗曼?罗兰、郭宏安论加缪、林秀清论西蒙、吴岳添论法朗士、郑克鲁论杜伽尔、吕同六论皮兰德娄、章国锋论豪普特曼、高年生论伯尔、杨武能论托马斯?曼、胡其鼎论格拉斯、高慧勤论川端康成、倪培耕论泰戈尔、文美惠论吉卜林、黄梅论高尔斯华绥、孙美玲论肖洛霍夫、申慧辉论萧伯纳、裘小龙论艾略特、汪义群论奥尼尔、王逢振论赛珍珠、林洪亮论显克维奇、绿原论米沃什、石琴娥论拉格洛芙、邵殿生论索因卡、赵振江论米斯特拉尔、刘习良论阿斯图里亚斯、李野光论埃利蒂斯,等等,早已为广大读者和学术界人士所激赏。这些体现了中国视角的评说,既能帮助读者走近诺奖作家,也为我国系统研究诺奖文学开了先河,做了积淀,在理论认识和文献资料上都是有其特具的价值的。

感谢漓江版“获诺贝尔文学奖作家丛书”众多译者多年来为丛书所做的宝贵贡献和为这次三选本出版所给予的热忱支持,感谢《世界文学》编辑部和刘象愚、万之、李自修、胡允桓、李笠、金龙格等专家学者与王为松、邵敏、沈念驹等同行朋友的慷慨援助。对编选工作中存在的缺失和疏漏,还望读者和专家不吝指正。

莫言小传

1955年2月17日,莫言在山东高密县的一个农家出生,本名管谟业。在莫言成名以前,高密并不是一个很出名的地方,1980年代中期这里随着莫言的“红高粱家族”的问世,开始进入全国的视野,现在却仿佛成了文学的圣地,毕竟第一个获得诺贝尔文学奖的中国籍作家在这里诞生、成长,也在这里生活、写作。

莫言的家庭成分是富裕中农,在共和国初期这是一个要被控制的农村阶层,社会地位远不如当家做主的贫下中农。经历过大跃进、三年灾荒和战天斗地的大集体岁月,莫言的少儿记忆充满了痛苦和不堪。他小时候算是一个聪明的孩子,11岁就完成了小学,但因为家庭成分问题,不能继续读书,只好回乡做了名公社的小社员。他的主要的劳动任务是放牧。莫言后来回忆说,那时“我每天都要到洼地里放牛,因为我很小的时候已经辍学,所以当别人家的孩子在学校里读书时,我就在田野里与牛为伴。我对牛的了解甚至胜过了我对人的了解”。

大集体时代中国农民的普遍贫困,在历史上并不多见,莫言也莫能其外,吃不饱穿不暖是常事,12岁的时候,他因饥饿拔了一根生产队的萝卜吃了,被具有无产阶级觉悟的老农发现,扭送到工地,遭到了大会的批斗,回家后又被其严厉的父亲视为给家庭丢丑,被毒打一顿。他的成名作《透明的红萝卜》,即来源于这桩心灵深处的创伤。

到了18岁的时候,莫言像当时无数的贫苦无告的农民一样,开始做起了“跳农门”的梦想。首先是参军,但仍然由于成分问题,被无情地刷了下来,后来通过亲戚走后门,总算进了县城在一家棉花加工厂做了合同工,一天可以挣到一元三角五分钱,这比当农民的收入高多了。他非常珍惜这个可以跳出农门的机会,在工厂里像老黄牛一样苦干,以图表现优异,获得领导的欣赏,然而转为正式工的机会始终与他无缘。他同时依然每年报名参军,并通过各种方式接触能帮他参军的人。1976年,苦心孤诣的莫言在两位哥们的帮助下,终于被批准入伍,成为当时最令人羡慕的解放军战士,从此开始了他的长达21年的军旅生涯。

新时期是中国当代文学的繁荣鼎盛时期,文学的热潮涌动在大江南北。在部队中的莫言,一方面像在乡村、在工厂一样勤劳肯干,另一方面又在积极努力,寻找一切可以提干的机会。他努力读书,使他表现出较高的文化素养,但转干的前途仍然是如此渺茫,从新兵变成老兵,一年年过去,转干的影子还遥遥无期。在这样的苦闷下,莫言开始了文学创作。他发表的第一篇作品是短篇小说,于1981年秋天在保定地区文联的《莲池》上发表。此后不断有作品发表,也就渐渐有了点小名气,最后终于实现了转干,成为一名排长级的干部,后来当了干事。

最初注意到莫言创作的名家是老作家孙犁和军旅作家徐怀中。孙犁的揄扬,给莫言带来了自信,也带来了机遇。1984年,由于系主任徐怀中的帮助,莫言考入新成立的解放军艺术学院文学系学习。这是莫言人生道路上的一个转折点,一个为命运为前途打拼的青年,开始避开了繁琐世务的纠缠,开始了文学上的潜心追求。

1985年是新时期文学的高产年,也是莫言的高产年。这一年莫言发表了13部中短篇小说,其中包括成名作《透明的红萝卜》,也包括另一篇后来获得台湾联合报小说奖的《白狗秋千架》。这一年莫言三十岁。

1986年又是莫言的一个丰收年。这一年他创作了给他带来更大名气的中篇《红高粱》,在当年3月的《人民文学》上发表。这部以其故乡高密为背景的作品,第一次把这一个蒸腾着酒神之气的地域带进了艺术的殿堂。1987年解放军文艺出版社出版了莫言的这个系列作品集《红高粱家族》;同年导演张艺谋根据这个作品拍摄了同名电影,一下子红遍全国,1988年该片荣获西柏林的金熊奖。

1986年莫言从解放军艺术学院毕业,落职在解放军总政治部文化部,这里是军队文化人集中的地方。莫言的主要工作就是创作。1988年莫言在《十月》杂志上发表《天堂蒜薹之歌》,在《文学四季》上发表《十三步》。这两部作品同年皆由作家出版社出版单行本。这是莫言早期长篇小说中最值得关注的作品。

1989年秋,莫言开始创作长篇《酒国》,但遭到了退稿,直到1993年才正式出版。

1995年,莫言创作了《丰乳肥臀》,在《大家》上发表,但这部作品遭到了一些人的激烈批评,最后莫言迫于压力致信出版社,要求不再印制和销售自己的这部作品。在这样的情境下,莫言于1997年选择了离开部队,转业到最高人民检察院下属的《检察日报》社。但这部作品在这一年获得了“《大家》红河文学奖”,奖金为人民币十万元。这大概是当时最高的文学奖金了。

2001年,莫言出版长篇小说《檀香刑》,这是一部收获许多赞誉的作品。台湾联合报将该作评为该年度的十大好书。是年法文版《酒国》也获得法国的一个文学奖项。

2003年,《四十一炮》由春风文艺出版社出版,这是另一个值得重视的长篇。

2004,莫言获得法兰西文学艺术骑士勋章,又获得“华语文学传媒大奖”。《莫言文集》12卷也由当代世界出版社出版。

2005年,莫言获得意大利第三届NONINO国际文学奖。

2006年,莫言创作长篇《生死疲劳》,由作家出版社出版。是年,莫言获得第十七届福冈亚洲文化大奖。

2009年,莫言的长篇《蛙》,由上海文艺出版社出版,这部伟大的作品深刻地展现了当代中国人的生存困境和坚韧的努力、制度的调适与信念的辉光。2011年这部作品获得第八届茅盾文学奖。

2012年10月11日,莫言获得该年度诺贝尔文学奖。这是中国籍作家第一次获得该奖项。莫言获得这个奖项,中国的文学界几乎没有任何异议。

邱仪

用户评价

我对文学一直有着一种近乎痴迷的热爱,而诺贝尔文学奖得主更是我心中的“文学之巅”。这次入手这套《诺贝尔文学奖作家传略》,纯粹是出于对这两位作家深深的仰慕。我迫不及待地想去了解他们是如何从默默无闻到声名鹊起,又是如何凭借着非凡的才华和不懈的努力,最终摘得桂冠的。我特别想知道,在他们的生命旅途中,有哪些重要的转折点,有哪些让他们刻骨铭心的经历,又有哪些感悟让他们对文学有了更深层次的理解。这本书对我来说,不仅仅是一本传记,更是一次与伟大灵魂对话的契机。我希望通过阅读,能够汲取到他们的智慧和力量,也能从中获得一些创作上的灵感,让自己的生活和思想都因此变得更加丰富和充实。

评分说实话,我平时阅读的类型比较杂,但对于那些能够深刻影响世界文学版图的作家,我总有一种天然的崇敬感。这套《诺贝尔文学奖作家传略》恰好满足了我对这类人物的好奇心。我非常期待能够了解这两位获奖者的成长历程、创作背景以及他们作品中蕴含的深刻思想。我猜想,他们的故事里一定充满了坎坷与荣耀,也一定有许多鲜为人知的细节。我会细致地品读每一页,去体会他们文字的魅力,去感受他们思想的力量。我希望这本书能够帮助我更加透彻地理解他们的作品,甚至能够对我的阅读口味产生新的影响。我计划在阅读完这套书后,再重新去阅读他们的代表作,相信会有全然不同的感受。

评分购买这本书,更多的是出于一种对知识的渴望和对文学的敬畏。我一直认为,了解一位作家的生平,就如同在阅读他的另一部作品,其中蕴含着比任何虚构故事都更真实、更动人的情感和思考。这套《诺贝尔文学奖作家传略》给了我这样一个机会,去深入了解两位伟大的文学家。我特别好奇他们是如何在各自的时代背景下,创作出具有划时代意义的作品的。书中是否会提及他们创作过程中的灵感来源?他们的个人生活经历又如何影响了他们的创作?这些都是我迫切想要知道的。我相信,通过阅读这套书,我不仅能拓宽自己的文学视野,更能从中获得关于人生、关于艺术的深刻启迪,这对于我个人的成长和思考都将是大有裨益的。

评分我一直对那些在历史长河中留下浓墨重彩印记的文学人物抱有浓厚的兴趣,而诺贝尔文学奖无疑是对他们才华和贡献的最高认可。当我看到这套《诺贝尔文学奖作家传略》时,我几乎没有犹豫就决定购买了。我之前读过一些关于不同作家的零散资料,但总是觉得不够系统,不够深入。这套书的出现,就像是一扇窗,让我得以窥见这些伟大灵魂的内心世界,了解他们是如何从少年时代一步步走向文学的巅峰。我尤其好奇的是,在他们创作的背后,经历了怎样的挣扎、困惑,又获得了怎样的灵感和顿悟。这本书不仅仅是关于文学,更是关于人生,关于如何在困境中坚持自我,如何在平凡中发现不凡。我希望通过阅读这些传略,能够从中找到一些启发,在自己的生活中也能像他们一样,勇敢地追求梦想,不懈地探索未知。

评分这次终于下定决心,把一直心心念念的这套《诺贝尔文学奖作家传略》抱回家了。拿到书的那一刻,纸张的质感、印刷的清晰度,一切都让人感到舒心。我平时就特别喜欢了解那些文学巨匠的生平故事,总觉得他们的经历本身就是一部跌宕起伏的小说,充满了灵感和智慧。这次的套装,据说包含了两位非常重要的作家,虽然具体是哪两位我还没来得及细看目录,但光是“诺贝尔文学奖”这几个字,就已经足够吸引我了。我迫不及待地想翻开第一页,去感受那些文字背后的故事,去探寻他们是如何在平凡的生活中,孕育出不朽的文学作品。我相信,这本书不仅能让我更深入地理解他们的作品,更能从中汲取到生活的力量和智慧。我打算先从我最熟悉的那位作家开始读起,然后慢慢品味另一位的生平,将他们的精神融入自己的阅读体验中。

评分1786年4月5日,瑞典国王古斯塔夫三世仿照法兰西学院的模式,在首都斯德哥尔摩设立了“瑞典学院”。“瑞典学院”的正名既未挂“皇家”的头衔,也无“文学”的限定,比“瑞典皇家(科)学院”(The Royal

评分本书是斯塔夫里阿诺斯最重要的一部著作,分为《1500年以前的世界》和《1500年以后的世界》两册。作者采用全新的史学观点和方法,将整个世界看做一个不可分割的有机的统一体,从全球的角度而不是某一国家或某一地区的角度来考察世界各地区人类文明的产生和发展,把研究的重点放在对人类历史事件和它们之间的相互关联和相互影响上,努力反映局部与整体的对抗以及它们之间的相互作用。全书材料新、范围广,除了政治、经济外,还涉及军事、文化、教育、宗教、科学技术等各个方面,并吸收了20年来世界历史学研究诸领域的新成就,读来颇觉新颖,有强烈的现实感。所以,本书在20世纪中期一问世便立即被译成多种文字,颇受好评。

评分诺贝尔在其遗嘱中所提及的颁奖机构是:位于斯德哥尔摩的瑞典皇家科学院(物理学奖和化学奖)、皇家卡罗林外科医学研究院(生理学或医学奖)和瑞典文学院(文学奖),以及位于奥斯陆的、由挪威议会任命的诺贝尔奖评定委员会(和平奖),瑞典科学院还监督经济学的颁奖事宜。为实行遗嘱的条款而设立的诺贝尔基金会,是基金的合法所有人和实际的管理者,并为颁奖机构的联合管理机构,但不参与奖的审议或决定,其审议完全由上述4个机构负责。项奖包括一枚金质奖章、一张奖状和一笔奖金;奖金数字视基金会的收入而定。经济学奖的授予方式和货币价值与此相同。

评分1786年4月5日,瑞典国王古斯塔夫三世仿照法兰西学院的模式,在首都斯德哥尔摩设立了“瑞典学院”。“瑞典学院”的正名既未挂“皇家”的头衔,也无“文学”的限定,比“瑞典皇家(科)学院”(The Royal

评分本书是斯塔夫里阿诺斯最重要的一部著作,分为《1500年以前的世界》和《1500年以后的世界》两册。作者采用全新的史学观点和方法,将整个世界看做一个不可分割的有机的统一体,从全球的角度而不是某一国家或某一地区的角度来考察世界各地区人类文明的产生和发展,把研究的重点放在对人类历史事件和它们之间的相互关联和相互影响上,努力反映局部与整体的对抗以及它们之间的相互作用。全书材料新、范围广,除了政治、经济外,还涉及军事、文化、教育、宗教、科学技术等各个方面,并吸收了20年来世界历史学研究诸领域的新成就,读来颇觉新颖,有强烈的现实感。所以,本书在20世纪中期一问世便立即被译成多种文字,颇受好评。

评分倒是远处那黑点,体积忽然膨胀,似欲动作。远处的慈悲道君却也是早有防范,似笑非笑的持着那‘宇书’遥遥一刷,就使那黑点停止了动作。

评分1786年4月5日,瑞典国王古斯塔夫三世仿照法兰西学院的模式,在首都斯德哥尔摩设立了“瑞典学院”。“瑞典学院”的正名既未挂“皇家”的头衔,也无“文学”的限定,比“瑞典皇家(科)学院”(The Royal

评分--阿诺德·汤因比

评分--阿诺德·汤因比

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![改变命运:奥朗德自述 [Changer de destin] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11281089/rBEhWlHt5mcIAAAAAAG2rbP0LKAAABS6ANSpSoAAbbF254.jpg)