具体描述

●第1章为什么使用功率计?

●为什么用功率计?

●为什么不用心率、速度或

●身体感觉?

●输出和输入

●警告!

●第2章什么是功率?

●功率基础知识

●功率计如何工作?

●使用功率计变得更快、更强

●第3章开始使用功率计

●车把上面的是什么?

●千焦、平均功率、标准化

●功率

●功率与时间和心率的关系

●在一起才有意义

●第2部分如何使用功率计提高训练效率?

●第4章功率区间

●功率区间概述

●部分目录

内容简介

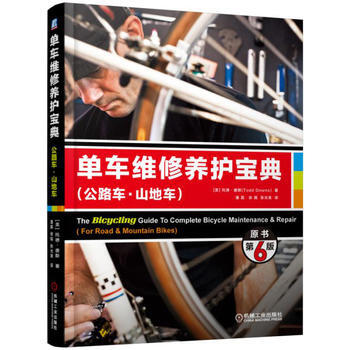

本书是一本系统介绍用自行车功率计进行骑行训练的手册。书中内容从什么是功率计以及为何用功率计讲起,全面地介绍了如何运用功率计进行科学系统的骑行功率训练,如何利用功率训练提高效率,如何分析功率数据进而解析训练效果,如何利用功率训练提高竞赛表现等。书中还介绍了针对公路车及铁人三项车手的专属功率训练方法和训练计划。

本书适合广大的自行车运动、铁人三项运动爱好者学习使用,尤其适合那些已经具有一定训练基础,希望提高运动及比赛表现的中不错爱好者阅读参考。 (美)乔·弗里尔(Joe Friel) 著;潘震 译 乔·弗里尔是一位功勋卓著的耐力运动教练员和多产的作家。在西方世界里可以说没有一位自行车运动员没有听说他或读过他的著作。他的“公路车和铁三”广为人知,其他书的销量也一直在YA马逊上的耐力运动训练类书籍中独占鳌头。他从1980年起训练耐力运动员而声誉卓著。他的客户包含来自于世界各地的业余和专业的自行车手、铁人两项/三项运动员、游泳和跑步选手,其中包括美国及海外的国家优选、世界锦标赛选手以及奥运选手。

乔·弗里尔拥有运动科学硕士学位,并且是美国铁人三项协会和美国自行车协会的认证教练。他在优选指导训练和组织竞赛研讨会,并为健身行业提供咨询服务。他还活跃于商界,是商业协会Ultrafit和Tra等

用户评价

作为一名已经接触功率计有一段时间的骑行爱好者,我总是在寻找能够帮助我突破平台期的进阶资料。市面上很多入门书籍讲得过于基础,而这本《自行车功率训练完全指南》显然是为那些寻求深度、精细化管理训练负荷的读者准备的。它在“训练负荷管理”这一章节的处理上,展现了极高的专业水准。我特别欣赏作者引入了“训练压力分数”(TSS)和“相对强度”(RPE)结合使用的理念。仅仅关注功率数字本身容易导致过度训练,而这本书巧妙地提醒我们,必须将训练的主观感受纳入考量。书中对“恢复”的强调也极其到位,它不仅仅是休息,而是被视为训练周期中不可或缺的一部分,详细列举了营养补充、睡眠质量对训练适应性的影响。我尝试调整了自己每周的TSS分布,将“超级补偿”的周期设置得更加科学,结果是,我不再感觉自己总是处于“疲惫但未恢复”的亚健康状态,高强度训练日的表现也更加稳定。书中的图表制作精良,将复杂的负荷曲线和生理指标变化清晰地呈现出来,阅读体验非常流畅,丝毫没有传统技术手册的枯燥感。对于希望将功率数据转化为实际赛场优势的老手来说,这本书提供了必要的理论深度和实战工具。

评分这本书的深度和广度令人印象深刻,但真正让我感到物超所值的是它关于“技术整合”和“未来趋势”的讨论。在数据分析方面,作者没有仅仅局限于使用功率计本身,而是深入探讨了如何将功率数据与心率漂移、呼吸频率、甚至运动追踪设备收集的睡眠数据进行交叉验证,形成一个全面的生理画像。我以前只是孤立地看功率图表,现在我学会了如何通过观察心率在特定功率下的上升趋势来判断自己的疲劳程度,这极大地提高了训练的准确性。书中对不同类型功率计(如花鼓式、曲柄式、脚踏式)的优缺点进行了客观的对比分析,虽然并未推销特定品牌,但帮助我这个技术小白在购买时做出了更明智的决策。此外,作者对下一代训练方法的展望,例如对神经肌肉募集效率的探讨,也让我看到了这项运动的未来发展方向。它不仅仅是一本关于“如何做”的指南,更是一本关于“为什么这么做”和“未来会怎样”的参考书。对于希望将自己的训练提升到专业研究级别,或者正在寻找一份全面、前沿的功率训练百科全书的读者而言,这本书无疑是极佳的选择。

评分坦白说,我之前对功率训练一直有点敬而远之,觉得那套设备和数据分析太“硬核”,不适合我这种纯粹享受户外骑行的休闲玩家。直到我朋友推荐了这本书,我才发现功率训练并非只有冷冰冰的数字。这本书最大的优点在于它的“平易近人”。作者在开篇就用生动有趣的语言解释了功率计的意义,它更像是一个客观的教练,而不是一个苛刻的裁判。书中很多例子都使用了日常生活中的类比来解释复杂的生理学概念,比如将身体的能量系统比作一个多级变速箱,让你能迅速理解为什么有时需要“低挡高转速”,有时需要“高挡低转速”。更重要的是,它教会了我如何“偷懒”——即如何在不过度疲劳的前提下,实现最大的训练收益。比如,它详细比较了“低强度稳定输出(LISS)”和“高强度间歇训练(HIIT)”在不同阶段的适用性,让我明白并非每天都必须进行痛苦的“地狱训练”。对于那些希望优化周末两小时骑行效果的上班族来说,这本书提供了非常务实的解决方案,让你在有限的时间内获得最大的进步,而不是盲目地将所有骑行都变成一场痛苦的比赛。

评分我主要关注的是长距离耐力骑行,比如Gran Fondo赛事。我发现很多训练计划都偏重于提升最大爆发力,但对于如何维持长时间、中等强度的稳定输出,讲解得不够透彻。这本书在这方面做得非常出色。它花了大篇幅讨论了“脂肪氧化效率”与功率输出的关系,这正是我最需要解决的问题——如何让身体在不依赖糖原的情况下,更高效地利用脂肪供能,从而避免在长途骑行中途“撞墙”。书中介绍的“耐力区”训练,特别是那些长达三到五个小时的骑行,搭配精确的心率和功率监控,让我理解了如何在高里程中保持训练质量。它不是简单地说“骑得久一点”,而是明确指出在这个强度下,身体正在发生什么生理变化,以及我们应该如何通过补给策略来优化这个过程。此外,书中关于“爬坡策略”的章节也令人耳目一新。它不仅仅是关于踩踏频率或力量分配,而是结合了地形坡度、风阻和目标时间来动态调整功率输出的实战技巧。对于热爱挑战复杂地形的长途骑行者,这本书提供了超越基础心率或配速训练的、更具针对性的策略蓝图。

评分这本关于自行车功率训练的指南,对于我这样一位刚从纯粹的“感觉骑行”过渡到科学训练的业余骑手来说,简直是打开了一扇新世界的大门。在读这本书之前,我一直困惑于如何将我努力的强度与我实际的身体反应对应起来,总是觉得自己的训练要么太猛,要么就是摸不着头脑地浪费时间。这本书最让我感到震撼的是它对“区域设定”的细致阐述。作者并没有简单地抛出几个数字,而是深入剖析了乳酸阈值、最大摄氧量(VO2 Max)以及FTP(功能性阈值功率)这些核心指标的生物学意义。例如,书中详细描述了如何通过特定的测试来精确锁定自己的FTP,这一点至关重要,因为所有的功率区间的划分都建立在这个基石之上。更棒的是,它没有止步于理论,而是提供了大量实操性的训练范例。无论是针对耐力提升的长时间低功率爬坡,还是提高短时爆发力的间歇冲刺,书中的每一个训练方案都清晰地标注了目标功率区间、建议时长、组间休息,甚至连训练前后的热身与拉伸都考虑进去了。我按照书中的建议进行了一段时间的“甜区”训练,虽然过程枯燥,但效果立竿见影,我的平均输出功率在几个月内稳步提升了接近10瓦,这在以前是我想都不敢想的进步。这本书真正教会我的,是如何把自行车训练从一种模糊的体力消耗,转变为一种可量化、可预测、可迭代的工程项目。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[正版二手] 健身气功:八段锦 六字诀 易筋经 国家体育总局健身气功管理中心 [满49包邮 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11271989206/5891b3daN402b9f56.jpg)