具体描述

内容简介

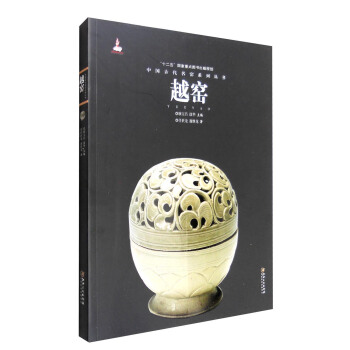

我国陶瓷历史悠久,古陶瓷深受世人青睐,国内外倾其毕生精力搜集、珍藏、探索和潜心研究者不乏其人。近几十年来,随着国家对文物研究和保护力度的加强,有关部门对一些历史名窑相继进行了一定程度的发掘与整理,所掘精品迭出不穷,弥补了古陶瓷鉴赏中历史资料之不足。一些古陶瓷研究与鉴赏中的难题,也随着第一手资料的获得,迎刃而解。不少文物专家、学者,穷其一生着力于一个窑口的探索与研究,也取得了令人瞩目之成果。江西美术出版社从需求和可能出发,策划出版《中国古代名窑系列丛书》,以各窑系、窑口古瓷的鉴赏命题,约请各方专家著述,这对于系统介绍唐宋以来各名窑名瓷详情、弘扬传统文化,实为可贵。每部书稿资料翔实,论述周详,剖析精微,相形于时下众多泛泛雨论的鉴赏之作,实为述而有纲,言而有物。垂注于古陶瓷的鉴赏者如能从一个窑系、窑口的研究出发,触类旁通,这也是古陶瓷鉴赏的一条门径。

内页插图

目录

第一章 越州窑概述(一)越州窑的历史沿革

(二)越窑青瓷考古研究的历史回顾

(三)越瓷鉴定鉴赏与考古学研究

第二章 窑址概况

(一)先越窑

(二)越窑

(三)后越窑——“低岭头类型”

第三章 鉴定基础知识

(一)器物造型及演变

(二)装饰技法与纹饰特征

(三)胎、釉特征

(四)装烧工艺特征

(五)文字题记特征

(六)仿制品辨伪

(七)鉴定范例

第四章 名品鉴赏

用户评价

这本书的文化视野相当开阔,绝非局限于狭隘的地域或时间范畴。它将所论述的陶瓷器物置于更宏大的贸易网络和文化交流的背景下进行审视。比如,书中对于这些精美瓷器如何通过丝绸之路传播到世界各地,以及它们在异域文化中如何被吸收、改造和影响当地工艺的描述,令人耳目一新。这使得我们看待这些古代工艺品时,不再仅仅关注其自身的完美性,更能理解其作为一种“文化使者”的历史使命。作者显然花费了大量精力去研究这些器物在海外的收藏记录和被解读的历史,这种全球化的视角极大地拓宽了阅读的深度。这让我深思,一件器物的价值,往往在于它所承载的那些看不见的流动与碰撞。

评分这本书的装帧设计简直让人爱不释手,那种温润的触感,仿佛能透过指尖感受到窑火的温度。内页的纸张选择也十分考究,印刷出来的图片色彩饱满,细节之处的纹理刻画得淋漓尽致。特别是那些高清放大的器物局部图,釉色的变化、刻花的精细,即便是初次接触瓷器的人,也能被深深吸引。我特别喜欢它在介绍不同时期器型演变时的图文排版,那种横向的对比和纵向的梳理,逻辑清晰又不失美感。光是翻阅这些精美的图片,就已经是一种视觉上的享受了。当然,如果能在附录中增加一个关于修复工艺的简短介绍或者一个小小的图表来展示不同时期器物的胎土成分差异,那就更完美了,不过仅从目前的呈现来看,它无疑是一本极具收藏价值的艺术画册,摆在书架上也是一件赏心悦目的陈设品。

评分从纯粹的实用工具书角度来看,这本书的价值也非常突出。它提供了一套非常实用的鉴赏框架。书中对于不同窑口特征的总结提炼,比如针对胎体、釉面、足部处理、以及常见的装饰手法等方面的对比分析,提供了非常明确的“工具箱”。我尤其欣赏它在分析器物断代时的细致入微,比如通过观察“支钉的形态变化”或者“圈足的修足方式”来推断年代的细微差别,这些都是需要长期经验积累才能掌握的知识点,现在被清晰地整理出来,对初学者来说简直是如获至宝。当然,如果能配套一个可以快速检索的“特征速查表”或者App辅助查询,那就更便捷了,但现有内容已经足够让一个有心人建立起扎实的鉴赏基础了。

评分这本书的叙事手法非常巧妙,它没有采用传统的“编年史”式的平铺直叙,而是选择了一条以“器物故事”为核心的线索来展开。每一章节都仿佛围绕着一件或一组标志性的瓷器展开深入的文化解读。比如,它描述某件器物从原料采集、匠人制作到最终被使用的社会背景和审美取向时,文笔流畅,富有画面感,读起来丝毫没有枯燥之感。作者擅长在历史的洪流中捕捉那些微小而生动的细节,使得那些沉睡在博物馆里的冰冷文物仿佛又重新拥有了生命和温度。这种叙事带来的沉浸感,让人忍不住想要立即去博物馆寻找实物进行比对和印证。唯一让我稍感遗憾的是,对于那些特定时期窑口之间的技术交流与相互影响,篇幅略显不足,或许可以再多探讨一些“跨界”的联系。

评分读完这本书,我最大的感受是作者在资料搜集和考据上的严谨态度,简直可以用“汗牛充栋”来形容。他引用的文献资料跨越了多个朝代,从地方志到私人笔记,甚至不乏一些新近出土文物的考古报告,将历史的脉络梳理得井井有条。尤其是在论证某个窑址的归属或某一特定器物风格的形成原因时,作者总是能引用多方观点,并进行审慎的分析和论证,让人信服。这种治学态度,让这本书远超一般性的科普读物,更像是一部深入的学术专著。不过,对于完全没有基础的读者来说,书中某些过于专业的术语可能需要反复查阅才能理解其确切含义,或许在这些地方加入一些通俗易懂的注释,会大大提升阅读的友好度。总而言之,对于希望深入了解陶瓷史研究前沿的爱好者来说,这本书提供了极佳的参照系。

评分书籍内容丰富,图片清晰!讲述明了!很好!

评分这个系列终于把宋瓷收的差不多了

评分很不错的书,性价比很高,还会购买的。

评分很好 专业性比较强的书籍 慢慢研究

评分内容不够深入,与我想要的差距较大

评分帮别人订的,质量不错

评分长知识。

评分书不错

评分618活动买的价格超级合适

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![吐银记 [6-9岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11646472/54e1b11dNdd6a3956.jpg)

![服装设计手稿 [Fashion Design Manuscripts] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10855453/6c1ec4f2-6703-4e2b-abc7-d1c22689c0b8.jpg)