具体描述

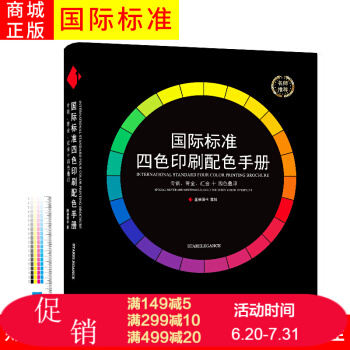

现货, 国际标准四色印刷配色手册 2018年新版本,新增40页内容,320P

预售 国际标准四色印刷配色手册 国际色卡四色叠印

金银ADC印刷色卡

尺寸:250x250mm 12开

出版日期:2018-04

送配色方案、内容包括字体大小、纸张开度、大色块配色对比,送设计师必备字

体安装软件,潘通色卡电子版,看色板!!!

买即送以下赠品:

1.赠送电子素材大礼包

(收到货后联系客户索要电子素材大礼包!!!!)

2.赠送CMYK看色板标尺!中文名称常用色海报!

《国际标准四色印刷配色手册》是一本印刷色彩搭配参考实用工具书。无论您是从事设计师、学生、还是设计爱好者,亦或者您是从事平面设计、室内设计、印刷设计、工业设计,还是从事制版、印刷工业,此书定为您提供快捷的帮助。它不仅可以帮助您控制从电脑设计到成品制作的色彩准确性,还能帮助您找到最佳的色彩组合,是您从事设计的工作的最佳伙伴,书中不仅涵盖了千万种国际标准四色配色谱,还有最潮流的色彩搭配,包括印刷纸张全书采用铜版纸,使其色彩丰富。是设计师必备的专业色谱,实用方便的色彩指南。

本书主要分为四个部分,详细的展示了色彩的参考值。

第一部分讲述了印刷的一些基本知识,其中就包括C(青)M(品红)Y(黄)K(黑)四色油墨的区分、色彩明度/饱和度、印刷纸张的大小、印刷看样技巧以及印刷常见方法;

第二部分是中国传统颜色的表现跟色彩搭配效果,挖掘和弘扬中华传统色彩文化,在世界色彩文化有重要地位,把握中国传统色的表现与色彩搭配的精髓,进一步推动我国色彩文化建设与发展,促进世界色彩文化交流具有重要意义;

第三部分是CMYK从0到100的百分比色彩值效果色块,CMYK模型针对印刷媒介,即基于油墨的光吸收/反射特性,眼睛看到颜色实际上是物体吸收白光中特定频率的光而反射其余的光的颜色。每种 CMYK 四色油墨可使用从 0 至 100% 的值。 为最亮颜色指定的印刷色油墨颜色百分比较低,而为较暗颜色指定的百分比较高。 例如,亮红色可能包含 2% 青色、93% 洋红、90% 黄色和 0% 黑色;

第四部分是专银、青金、红金三个金属专色与CMYK四色的叠印效果。在四色油墨CMYK的基础上分别加上了银色、金色、红金色。专色印刷所调配出的油墨是按照色料减色法混合原理获得颜色的,其颜色明度较低,饱和度较高:墨色均匀的专色块通常采用实地印刷,并要适当地加大墨量,当版面墨层厚度较大时,墨层厚度的改变对色彩变化的灵敏程度会降低,所以更容易得到墨色均匀,厚实的印刷效果;

本书是设计、印刷、制版从业人员不可缺失的一本色彩案头图书

用户评价

从一个采购和项目管理者的角度来看,这本书的价值体现为“成本控制的优化器”。在投标阶段,准确预估印刷难度和可能需要的额外工艺(比如是否需要增加光油或调整墨量)至关重要。过去,我们只能通过昂贵且耗时的打样来确认色彩效果,经常导致报价失准。这本书系统地梳理了不同油墨配置在不同印刷压力下的“可接受偏差范围”,并量化了超出该范围可能需要的附加成本。比如,它清晰地界定了哪种深色调需要额外使用黑色套印,以避免因青品红过度叠加而造成的墨层过厚问题,这种对“印刷经济学”的考量非常实用。此外,书中对“旧版”标准与“2018年新版”国际标准的关键差异点进行了对比,这对于维护老客户的品牌一致性,同时避免因沿用过时标准而导致的返工风险,提供了强有力的技术支撑。它帮助我们从“感觉差不多”的模糊地带,走向了基于明确技术参数的精确决策,对提升项目整体的专业度和盈利能力大有裨益。

评分说实话,我对这种“标准”类的书籍一直持有一种审慎的态度,总觉得它们往往过于僵化,难以跟上瞬息万变的创意需求。然而,这本手册的“国际通用”标签并非浪得虚名。我最近在跟一个海外品牌合作,对方对色彩的还原度有着近乎苛刻的要求,涉及到品牌识别系统中对某个特定蓝色的精准控制。以往我们总是需要反复校对,浪费大量时间在沟通色差报告上。但这次,我直接引用了手册中对应色值下的“跨平台一致性建议”,惊讶地发现,从数码打样到最终的胶印成品,色相的偏移被控制在了极小的范围内。特别值得称赞的是它对特殊油墨——例如模仿贵金属质感的那些模拟色——的系统性整理。虽然书中没有直接提供真正的金银油墨配方,但它对光泽度、覆盖率以及在不同底色上呈现的“虚拟金属感”进行了详尽的对比分析,这极大地拓宽了我在预算受限时替代传统烫印的思路。对于设计和印前人员来说,这种“可操作的参照系”的价值是无法估量的,它提供了一种通用的语言,让全球的合作伙伴都能对“这个颜色”达成清晰的共识,极大地减少了跨文化沟通中的色彩误解。

评分拿到这本色谱手册,我最直观的感受是它对“设计意图的忠诚度”的重视。现在的设计工作越来越依赖于屏幕和投影,我们常常忘记了最终媒介的物理属性。这本书的结构非常巧妙,它似乎在不断提醒设计师,屏幕上的像素与墨点的物理堆积是两回事。它不仅提供了标准的色值,更重要的是,它通过大量的实物对比照片,展示了色彩在不同光照环境(自然光、日光灯、LED灯)下视觉心理上的变化。我曾为一个户外广告项目设计了一套高饱和度的橙色方案,在设计软件中效果惊艳,但印出来后总觉得“死气沉沉”。翻阅此书后,我找到了对应的章节,书中特别指出了高亮度、高饱和度的暖色调在低光照环境下,由于人眼敏感度的衰减,实际观感会大幅下降的现象。这本书没有强行给你一个“完美答案”,而是提供了一套完整的“色彩逻辑体系”,让你理解为什么你的设计在不同媒介上会“变脸”,并教你如何提前设计出能够适应这些变化的“健壮色彩方案”。它真正做到了连接创意与工艺的桥梁作用,让设计不再是空中楼阁,而是扎根于材料本身的艺术。

评分我是一位资深的设计师,多年来面对的挑战是如何将屏幕上那炫目的RGB光感,转化为纸张上稳定、有质感的CMYK实体。很多色彩手册只停留在色值转换层面,但这本书却深入到了油墨的“物理特性”层面去解释为什么会产生色差。它用极具说服力的图表展示了油墨在干燥过程中颜料颗粒的重新排列对最终色相的影响。尤其是关于叠印时油墨层的厚度与透明度关系的解析,我找到了过去一直困惑我的一个问题:为什么同样是100%青加100%品红,在不同纸张上会显得“蓝得发灰”或“紫得发暗”。书中指出,这与纸张的白度指数和油墨的渗透率有直接关系,并给出了一套针对高吸收性纸张和低吸收性铜版纸的优化叠加策略。这种从材料科学角度切入色彩管理的方式,彻底颠覆了我过去基于经验的粗放式操作。它不是在教你怎么“看颜色”,而是在教你如何“控制油墨在纸张上发生的一切”。对于追求极致印刷效果的专业人士而言,这种深层次的原理剖析才是真正能带来突破的关键。

评分这本新到的工具书,说实话,光是捧在手里,那种厚重感和纸张的质地就已经让人对接下来的探索充满了期待。我本来是抱着试试看的心态买的,毕竟市面上关于色彩管理的资料汗牛充栋,很多都流于表面或者针对性不强。但拿到这本后,翻开扉页,首先映入眼帘的是那套极其精细的色谱样本,那种油墨的细腻度和色彩的过渡,简直可以称得上是艺术品了。我主要关注的是它对于不同印刷介质的适应性分析,这对于我们工作室经常需要处理的精装书和宣传册的项目至关重要。特别是关于CMYK四色叠印的套准容差讲解,结合图例分析了在高速印刷机上可能出现的微小偏差如何影响最终的视觉效果,这部分内容远比我之前依赖的几本进口教材要直观得多,简直是实战经验的结晶。它没有过多地堆砌晦涩的理论公式,而是大量采用了“问题-解决方案-效果对比”的模式,让人一看就懂,立马就能应用到下一张打样稿上。我尤其欣赏它对“视觉补偿色”的探讨,在处理大面积深色背景时,如何通过微调洋红和青色的比例来避免“脏黑”的出现,这些细微的调整技巧,是教科书里很少会提及的宝贵财富。可以说,它不仅仅是一本色卡,更像是一位资深印刷师傅坐在你身边,手把手教你如何驾驭色彩的实战指南。

评分包邮 最新版 标准四色配色手册 国际通用色卡 四色叠印金银配色手册 印刷色谱 CMYK

评分总体很好,就是颜色看起来有点不够鲜艳

评分发货很快 第二天就到了 质量看着还可以 发票也有 用来校对颜色很方便

评分很厚一本 正品 颜色准确 物流快价格公道

评分书是可以,打一分是根据卖家的描述,品质,服务给的。抱歉第一次的一颗星给你了,用客服的话说评分随机打的。

评分铜版纸质量差,版面白点很多,几乎每张纸面多有小白点。

评分不错的色板 颜色还挺全 查起来也方便

评分京东正品,配送快捷。

评分很实用,价格也便宜

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![如何指导演员:导演的必修课 [Directing Actors:Creating Memorable Performances f] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11901791/5703e12eN6fdf7536.jpg)

![后浪电影学院069 剧本结构设计 [Guide to Screenplay Structure] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11601206/54a1f18cN472a1857.jpg)