具体描述

编辑推荐

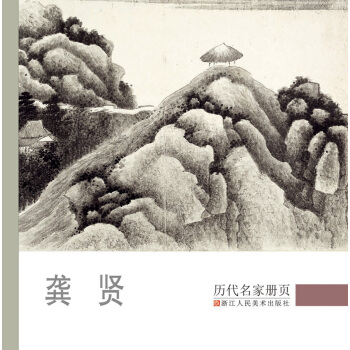

清代画家任渭长(1823—1857)创作了一系列木刻人物图谱,晋人皇甫谧的《高士传》是其中之一。任渭长未能全部创作完毕即去世,未竟之作,由其弟子沙子春完成,“能尽师法”。《高士传》将任渭长的残本《高士传》放在全书之前,沙子春的全本《高士传》随列其后。文人留下文字,承载了他的思想供后人解读。画家留下的只是画,却同样可以承载厚重的思想精神。《高士传》中的每个人物,先有一页画,后列《高士传》中此人的传记,刘晓艺的解读紧随其后,有对画面的分析,传记的解读,撰文者自己的体会。内容简介

《高士传》采尧、舜、夏、商、周、秦、汉、魏古今八代之士,立91传,其中《长沮桀溺》、《鲁二徵士》一传记2人,《四皓》一传记4人,共记117人。立传的标准,用皇甫谧自己的话说是“身不屈于王公,名不耗于终始”。《高士传》记载的117名高士全是经过旁推毖纬、钩探九流、水中澄金而得到的没有出过仕的“高让之士”,比较真实地反映了当时的社会面貌以及一部分知识分子的社会生活,甚至于一个侧面的社会历史。作者简介

皇甫谧(215—282),字士安,号玄晏先生,出身东汉大族。其六世祖皇甫棱是汉和帝时的度辽将军,其曾祖父就是镇压黄巾军的皇甫嵩。到了他这一代,家道中落,一辈子没有做过官,终生致力于读书、著述,被称为“书淫”。目录

前言王倪

啮缺

巢父

许由

善卷

子州支父

壤父

石户之农

蒲衣子

披裘公

江上丈人

小臣稷

弦高

商容

老子李耳

庚桑楚

老菜子

林类

荣启期

荷蒉

长沮桀溺

石门守

荷蓧丈人

陆通

曾参

原宪

被衣

王倪

啮缺

巢父

许由

善卷

子州支父

壤父

石户之农

蒲衣子

披裘公

江上丈人

小臣稷

弦高

商容

老子李耳

庚桑楚

老菜子

林类

荣启期

荷蒉

长沮桀溺

石门守

荷筱丈人

陆通

曾参

颜回

原宪

汉阴丈人

壶丘子林

老商氏

列御寇

庄周

段干木

东郭顺子

公仪潜

王斗

颜阎

黔娄先生

陈仲子

渔父

安期生

河上丈人

乐臣公

盖公

四皓

黄石公

鲁二征士

田何

王生

挚峻

韩福

成公

安丘望之

宋胜之

张仲蔚

严遵

彭城老父

韩顺

郑朴

李弘

向长

闵贡

王霸

严光

牛牢

东海隐者

梁鸿

高恢

台佟

韩康

丘诉

矫慎

任棠

贽恂

法真

汉滨老父

徐稚

夏馥

郭太

申屠蟠

袁闳

姜肱

管宁

郑玄

任安

庞公

姜岐

苟靖

胡昭

焦先

精彩书摘

《高士传》:许由【原文】

许由,字武仲,阳城槐里人也。为人据义履方,邪席不坐,邪膳不食。后隐于沛泽之中。尧让天下于许由,日:“日月出矣而爝火不息,其于光也不亦难乎!时雨降矣而犹浸灌,其于泽也不亦劳乎!夫子立而天下治,而我犹尸之,吾自视缺然,请致天下。”许由曰:“子治天下,天下既已治也,而我犹代子,吾将为名乎?名者,实之宾也,吾将为宾乎?鹪鹩巢于深林,不过一枝。偃鼠饮河,不过满腹。归休乎君,予无所用天下为。庖人虽不治庖,尸祝不越樽俎而代之矣!”不受而逃去。啮缺遇许由,曰:“子将奚之?”曰:“将逃尧。”曰:“奚谓邪?”曰:“夫尧知贤人之利天下也,而不知其贼天下也。夫唯外乎贤者知之矣!”由于是遁耕于中岳颍水之阳,箕山之下,终身无经天下色。尧又召为九州长,由不欲闻之,洗耳于颍水滨。

时其友巢父牵犊欲饮之,见由洗耳,问其故。对曰:“尧欲召我为九州长,恶闻其声,是故洗耳。”巢父曰:“子若处高岸深谷,人道不通,谁能见子。子故浮游欲闻,求其名誉,污吾犊口。”牵犊上流饮之。许由没,葬箕山之巅,亦名许由山,在阳城之南十馀里。尧因就其墓,号日箕山公神,以配食五岳,世世奉祀,至今不绝也。

早期的这些高士中,许由的名头最响。其中的道理嘛,或许可以看作是现代传播学中一个成功范例。

首先,许由依傍了大名鼎鼎的尧,虽然他上面还有三个老师,但他是尧的老师,尧是儒家干百年来极力推崇的圣人,那许由当然知名度就高了。其次,许由有一个情节生动的故事,并非只是立身于枯燥的哲学思辨中,很难给人留下深刻的印象。许由的故事情节大概是这样的:许由隐居在颍水之滨。尧想把天下让给许由,就跑去把这个意思跟许由说,结果许由清高得出奇,做出的反应同样出奇,他觉得听到尧的这番话简直是一种侮辱,至少弄脏了自己的耳朵,便到颍水去冼耳朵。就这么一个很夸张的故事,许由出名了。放在现今,许由的这个行为基本上可以认定是“自我炒作”了。

如果最初这个故事是编出来的,那编者真是很有天赋。可是虽说故事挺好,流传的过程中枝节却太多,以至于后人始终搞不清其中的基本要素。比如前面的巢父,说他是被许由牵进《高士传》的,就是因为这故事还有其他的流传版本。巢父不是在颍水边放牛的嘛,许由一洗耳朵,被放牛的巢父看见了,因为巢父正在那里饮牛。巢父就问他为什么要洗耳朵,许由向巢父诉苦,说尧居然说要把天下让给他,听了这话真觉得恶心,这才洗耳朵。没想到巢父不仅不安慰许由,还倒过来数落他:你要真是个隐士,尧还能找到你?定是你平时没事老是张扬显摆,这才让世俗的人觉得你多有德有才,你还是有追名逐利的心啊!你这一洗,连我的牛都喝不成干净水了,行,你洗你的,我走!于是,巢父牵着牛到上游去了。另一种说法是,尧要把天下让给许由,许由逃跑了,但事情被巢父听见了,巢父去洗耳朵。还有一种合二为一的,说许由跑了,巢父洗耳,而放牛的是另一个叫樊坚或樊竖的。

由于两个人一件事纠缠不清,所以甚至有人干脆认为许由和巢父就是一个人,东汉末年的蔡邕《琴操》中说许由“夏则巢居,冬则穴处”,故而也叫作巢父。至于说洗耳朵这个动作,要用画面表达清楚还不被误解,真的不容易,尤其中国画不喜欢局部特写,所以画面的这个许由坐在岸边看着水流,一副金戒指掉进水里没法捞起来的样子,不说他是许由,还真不容易猜到。

也有不少人怀疑许由是否真有其人。比如《史记》,虽然作者司马迁在书中屡次提到许由,也说到太史公(可能是指他父亲司马谈)曾经去箕山参观过许由冢,但实际上他并不相信这个人的存在。汉代的扬雄也持同样的观点,说许由的故事不过是“好大者为之也”。从历史学的角度说,许由终究是一个没有多少可信记载的传说式人物,只是他和巢父洗耳朵的故事寄托了历代士人所推崇的隐逸精神,所以论辩许由其人的有无早已经意识形态化,成了是否高洁独行、是否热衷名利的标尺。

……

前言/序言

清代画家任渭长创作了一套木刻人物图谱,晋人皇甫谧的《高士传》是其中之一。皇甫谧(215—282),字士安,号玄晏先生,出身东汉大族。其六世祖皇甫棱是汉和帝时的度辽将军,其曾祖父就是镇压黄巾军的皇甫嵩。到了他这一代,家道中落,一辈子没有做过官,终生致力于读书、著述,被称为“书淫”。皇甫谧生活的魏晋时代是中国历史上政治环境最黑暗的段落之一,知识分子普遍感到压抑、彷徨,或谈玄度日,或佯狂保身,高居庙堂的或遭屠戮,遁迹山林的不免仓惶,正如李密《陈情表》所说:“人命危浅,朝不虑夕。”在这样的大环境下,做一个潜心治学的学者怎“艰辛”二字了得。看一个学者的著作清单,大致可、以揣度其人的旨趣。《晋书》皇甫谧的本传说:“所著诗、赋、诔、颂、论难甚多,又撰《帝王世纪》、《年历》、《高士》、《逸士》、《列女》等传及《玄晏春秋》,并重于世。”零散的文章置之不论,《帝王世纪》和《年历》是纯史学著作,三种传记也是知人论世的主题,至于《玄晏春秋》,其书已佚,但从类书的援引来看,大致是笔记体的杂录。由此可知,皇甫谧的主要治学方向本是史学,但是,今人提到皇甫谧的时候却总会把他和《针灸甲乙经》联系在一起,他俨然又是一个医学家!这固然可以用来证明皇甫谧的多才多艺,但其中恐怕另有隐情。在《四库全书》的子部医家类著述中去翻检一下,像皇甫谧这样的在医学和文史之间“跨行”操作并且颇有名望的,只有北宋的沈括一人。这也反过来说明,在中国的文化土壤中,文人突人医学领域是很反常的事,即便是后来的鲁迅,终究也只是弃医从文而不曾留下什么医书。那么,皇甫谧的情形,当然就可以归结为一半天赋,一半时势,他本来是一个史学家的料,或许生在大唐便是刘知畿的翻版。可惜西晋的时代不允许他这么做,要研究历史,只能追述远古,要做传记也只能是无关现实的专题小品,行有馀力,只能去额外研究针灸了。看到他的作品清单,皇甫谧一生治学的困窘不难想象。

虽不能得到完整的学术自由,但皇甫谧还是可以在有限的空间中通过选题来表现自己的向往。高士、逸士、列女,平凡而高尚,清贫而坚毅,无名而有才,写他们的逸事令皇甫谧感到亲切而富于激情,这些前贤身上寄托了他自己太多的理想和渴望。究竟什么叫高士,恐怕皇甫谧自己也没有一个详细的定义。《周易》里有一卦名叫蛊,取做事的意思,后来有个词语叫“干蛊”也是从这里留下的。《周易》一卦六爻,每爻各有爻辞,用来动态地体现一卦的主题。凡事物,发展到极致之后往往是物极必反,说做事的蛊卦的上爻也就是最后一爻爻辞是:“不事王侯,高尚其事。”这是《周易》对人事充满智慧的描述,是“高士”的隐性源头,同时也是皇甫谧所处的这种苦闷境地的真实写照。

《高士传》正如它的书名所表示的,是一部高士的传记集。

今天所见的《高士传》共91篇,由于《长沮桀溺》、《四皓》和《鲁二徵士》是合传,实际收录的是96个人物。其内容主要是记载主人公隐逸避世、不事王侯的事迹,所以传记的篇幅都不长,最长的只有四百多字,而最短的只有六十个字,而且其内容基本也都是从相关的子书、史料剪裁得来,算不上皇甫谧的原创作品,严格地说,这本书只能说是“皇甫谧编”而不能算“皇甫谧著”。之所以要强调一下“今天所见”,是因为皇甫谧所处的西晋时代纸张还没有十分普及,更谈不上印刷术。不难想象,皇甫谧书成之后并非拿去付梓化身千百的,不过是亲朋好友、门人故旧中有兴趣的手抄副本加以流传而已,换句话说,《高土传》在印刷术普及之前的流传过程中存在很大的不稳定因素,因而版本流传情形十分复杂。从《隋书·经籍志》开始,历代书目记载该书的卷数和所收录的人物数量多有出入,而且唐宋类书显示,与皇甫谧同时代的嵇康也有一部同名、同体例的《高士传》,因此,皇甫谧的《高士传》原貌究竟如何已是无可考究的了,其中种种疑问和线索,《四库全书总目提要》作了相对完整的归纳。

皇甫谧在书的前言中声明:“高让之士,王政所先,厉浊激贪之务也。”他心里想承担的,是重新树立被魏晋颠覆了的社会道德和价值体系,他所能做的就是把这一类人中的典型汇成一书。在这样的指导思想下,他选择高士的标准自有特定的时代意义,皇甫谧也特地强调了自己不选伯夷、叔齐和“二龚”的理由,这就必须从当时的社会背景出发去细细玩味了。

在此后的千百年中,皇甫谧的这样一种述而不作的方式成了一种典范。从体例上说,刘向的《列女传》比他早;从内容上说,嵇康的《高士传》与之同时。然而,前者只是形式上的相似,后者又没有完整流传下来,所以皇甫谧的《高士传》成了这一类书的老祖,《隋书·经籍志》中和它罗列在一起的同类作品就有好几种,后世编《续高士传》的也大有人在,清代的王士稹编过一本《古欢录》,也是“述上古至明林泉乐志之人”,同样是皇甫谧的工作的翻版。可以说,在文字著述的方面,皇甫谧开创了一个“高士传系列”。

在古代,文人能做的那些事,除了读书、读经书由于捆绑了政治而俨然成为正经的职业,其馀如琴棋书画、巫医百工统统都以个人爱好的形式流传。所以,不事王侯的高士固然有终生读书却拒绝功名的,也有不少人逃到那些自己的爱好中寻求快乐,一如皇甫谧去研究针灸。中国的人物画源远流长,但其艺术追求常有与西洋画异趣之处。它并非刻意通过透视、光影乃至解剖等方法,极力再现人物的准确外形,而常常只是在似与不似之间寻找人文精神的寄托。明末清初就有一个人物画的高手陈老莲,性格孤僻,愤世嫉俗,他的笔下画过江边的屈原,也画过梁山的好汉。清兵入浙,屠刀的威逼并没有使他动手作画,但乡里朋友中凡贫苦不得志的,央他作画是有求必应。陈老莲是一代画家,也是画家中的高士,他的艺术风格影响了很多人,包括二百年后的任渭长。

任渭长(1823—1857),名熊,字渭长,一字湘浦,号不舍,浙江萧山人。清代晚期著名画家,“海派”艺术的代表人物之一。任渭长幼时家贫,跟塾师学画人像,后寓居苏州、上海,以卖画为生。曾流浪到宁波,得遇名师姚燮,在其家“大梅山馆”学画,深得宋人笔法。任渭长堪称绘画全才,人物、花鸟、山水,无一不精。画法宗陈洪绶,与弟任薰、儿子任预、侄任颐合称“海上四任”,又与朱熊、张熊合称“沪上三熊”。萧山与陈老莲的家乡诸暨为邻,任渭长早年在家乡时,接触陈洪绶画作甚多,受其影响颇大。他因幼年丧父,家境清贫,短暂的一生几乎完全是在绘画中度过的。进入了境界的画是会说话的,是有思想的,揣摩透了陈老莲的画,任渭长在思想上也有着他的影子。

于是,任渭长画神仙、画佛,也画剑侠,《高士传》也是其中的一种。文人留下文字,承载了他的思想供后人解读。

画家留下的只是画,却同样可以承载厚重的思想精神。

只可惜,天妒英才。正当英年的画家35岁就因病去世了。

《高士传》作为任渭长的遗作,也是《任氏四种》(另三种为《列仙酒牌》、《剑侠传》、《於越先贤像传》)中的最后一种,最终没有完成。《高士传》原书为三卷91篇,原本当画91幅,但当时的情况是:“渭长绘《剑侠传像》既半,复绘是传,仅止得二十六人,缺披衣、颜子两图,而渭长遂瘵死,中下卷遂废不能补,世亦无有能补者,不得以并附容庄(按,即蔡照初)梓之,以故中、下卷仅有传无图。”(王龄《序》)也就是说任渭长还未完成上卷(披衣、颜子两人未画)就去世了,只留下了一个残本。

即便如此,咸丰七年(1857)由王龄(原名王锡龄)出资,请当时著名的刻工蔡照初操刀镌版,将残本《高士传》与《列仙酒牌》、《剑侠传》、《於越先贤像传》全部雕版刊行。蔡照初(约1821—1874),又名照,字容庄,号碧山外史,浙江萧山(今属杭州)人。善刻竹木,能篆隶,好刻印,精鉴别古金石文。其刀法或圆润敦厚,或挺直流利,或隽秀若云,或纤细如发。其臻于化境的木刻艺术,将任氏绘画中的人物表现得无比生动,纤亳不差。因此,这四种人物画传堪称清中晚期版刻艺术的杰作。

蔡刊出版不久,任氏的未竟之作由其弟子沙英完成,“能尽师法”。沙英(1835—1878)又名家英,字子春,号雨溪,江苏苏州人。学画于任熊,工人物及花鸟。我们现在能看到的石印本《高士传》(全本)应该就是沙英的作品。正因为如此,我们这次出版,将任渭长的残本《高士传》放在全书之前,所据底本为咸丰七年刊本;沙英的全本《高士传》随列其后,所据底本为光绪丙戌(1886)上海同文书局石印本。

虽然任渭长留下的《高士传》只是一个残本,但是我们还是得到了一份很珍贵的艺术资料。对现代人来说,读书,尤其是读史能够拓展视野,从更广阔的时空中汲取必要的经验。皇甫谧的《高士传》和任渭长的《高士传》虽然艺术形式不同,但他们有共同之处,也有个人的特征。这些人所处的环境、所经历的事件、所选择的人生道路,在现实中很难找到相同的甚至相似的参照物,但他们的理念、精神却从来没有断绝过。如果能真正走进《高士传》,那么,几十个对中国人产生过各种影响的人物会站立在我们面前,了解他们的始末缘由、揣摩他们的心理轨迹、体会他们的进退取与,进而在文字和图画之间玩味其背后的皇甫谧、任渭长、沙英,这一切又何尝不是在建设我们自己的智慧呢?

用户评价

老实说,我一开始是因为封面设计才购入的这本书,觉得那种淡淡的水墨风格很有意境,想着大概率是一本装帧精美的散文集。拿到手后,确实不负所望,纸张的质感很好,印刷也十分清晰,但真正让我惊艳的,是内容。它不像我之前读过的很多书籍那样,一开始就抛出大道理,或者用华丽的辞藻堆砌。而是如同涓涓细流,缓缓地在你心底流淌,不知不觉间,你就被它所触动。我尤其喜欢作者对细节的捕捉,那些生活中被我们忽略的微小事物,在作者的笔下,都焕发出了别样的光彩。比如,一段街角的风景,一个偶遇的路人,一段不经意的对话,都能被作者赋予深刻的含义。我常常在读到某个段落时,会停下来,反复回味,仿佛置身其中,亲身经历一般。它让我重新审视了自己的生活,发现原来那些平凡的日子里,也蕴藏着如此多的美好。这本书,更像是一面镜子,照出了我内心深处的情感,也提醒我,生活不是只有远方,当下也同样值得珍惜。

评分说实话,我很少会主动去阅读某一本特定的书籍,大多时候都是被朋友推荐,或者是在书店里偶然翻到。但《高士传》这本书,是我在网上看到评价后,主动去搜索购买的。我被它简练却充满力量的标题吸引,同时也被书评中那些“引人深思”、“直击灵魂”等字眼所打动。拿到书后,我迫不及待地翻开,果然,它没有让我失望。作者的文字功底非常深厚,遣词造句都恰到好处,没有丝毫的冗余。他能够用最少的文字,表达最深刻的含义。我常常会在读完某一个段落后,久久不能平静,脑海中会不断地回放,试图从中捕捉到更多的信息和感悟。这本书,更像是一种智慧的启迪,它让我开始反思自己的人生,反思自己所处的社会。它没有给我明确的答案,而是让我自己去寻找,去探索。我喜欢这种“留白”的处理方式,它给了读者足够的想象空间。

评分我承认,我是一个比较“杂食”的读者,什么类型的书都会涉猎一些,但真正能让我产生共鸣,并反复阅读的书,并不多。《高士传》这本书,无疑是其中之一。它没有华丽的辞藻,没有跌宕起伏的情节,但它却有着一种强大的生命力,能够直击人心。我常常会在某个深夜,被书中某个句子触动,然后久久不能入睡,开始思考人生的意义,思考生命的价值。这本书,更像是一种精神的洗礼,它让我重新审视自己,重新认识生活。它没有给我任何的答案,却让我有了更多的疑问,而正是这些疑问,驱使我不断地去探索,去前行。我喜欢这种“无声胜有声”的力量,它不像那些激烈的言论那样,让人疲惫,而是像一股暖流,温暖着我的心灵,也激励着我前行。

评分这本书,给我的感觉就像一场漫长的旅行,而我,是那个疲惫却充满好奇的旅人。作者是一位非常出色的向导,他用他的文字,带我穿越了重重山峦,走过了茫茫大海,让我看到了那些我从未想象过的风景。我被书中描绘的那些人物所吸引,他们有的坚韧不拔,有的随遇而安,有的充满智慧,有的天真烂漫。他们的人生,就像一幅幅多彩的画卷,在我眼前展开。我在这幅画卷中,看到了人生的各种可能性,看到了命运的种种安排。它没有给我任何的剧透,没有告诉我最终的结局,只是让我跟随人物的脚步,一起去经历,去感受。这反而让我更加投入,更加期待。这本书,让我对人生有了更深的理解,也让我对未来充满了希望。它鼓励我去探索,去尝试,去活出属于自己的精彩。

评分我一直认为,阅读是为了逃离现实,寻找片刻的宁静。但《高士传》这本书,却让我看到了另一种可能——阅读,也可以让我们更深刻地认识现实,更勇敢地面对生活。作者的写作视角非常独特,他能够从一个非常平凡的角度,去发现那些被我们忽略的伟大。书中的人物,没有显赫的身份,没有惊人的成就,但他们的身上,却闪耀着人性的光辉。我被他们的坚韧、善良、智慧所感动,也从他们身上学到了很多。它没有给我灌输任何道德说教,而是用一种非常自然的方式,将那些美好的品质传递给我。读完这本书,我并没有感觉到轻松,反而有一种沉甸甸的责任感。它让我明白,生活不仅仅是眼前的苟且,更有诗和远方,而实现这一切,需要我们付出不懈的努力。

评分这是一本让我感到非常“接地气”的书。它没有故作高深的理论,也没有故弄玄虚的叙事,而是用最朴实、最真挚的语言,讲述着最普通的生活。我从这本书中看到了很多自己的影子,也看到了我身边很多人的身影。那些为生活奔波的普通人,那些为了家庭默默付出的长辈,那些在平凡岗位上闪闪发光的人们,他们的故事,都深深地打动了我。作者并没有刻意去歌颂什么,也没有刻意去批判什么,而是以一种旁观者的视角,冷静而客观地呈现着生活的本来面貌。然而,正是这种“不加修饰”的真实,才显得尤为可贵。它让我明白了,伟大并非遥不可及,平凡之中同样蕴藏着不凡的力量。读这本书,我没有感觉到任何的压力,反而是一种放松,一种释怀。它让我觉得,无论身处何种境地,我们都可以活出自己的精彩,只要我们用心去感受,去发现。

评分我是一个比较注重细节的人,在阅读书籍时,也常常会关注作者的遣词造句,以及他对场景的描绘。而《高士传》这本书,在这方面做得尤为出色。作者的文字如同工笔画一般细腻,他对人物的心理活动,对周围环境的描写,都力求做到真实、生动。我常常会因为书中某个生动的细节描写,而感到身临其境,仿佛就站在主人公的身边,与他一同经历着这一切。它没有刻意去渲染某种情绪,而是通过这些细节,让读者自己去体会,去感受。我喜欢这种“润物细无声”的写作方式,它不像那些激烈的文字那样,瞬间抓住你的眼球,而是如同一股清泉,缓缓地流淌,滋润你的心田。这本书,让我对生活有了更深的理解,也让我更加懂得欣赏生活中的美好。

评分我是一个比较感性的人,很容易被文字中的情感所打动。这本书,无疑是近几年来最让我触动的一本书。作者的文字非常有力量,能够直击人心最柔软的部分。它没有宏大的叙事,没有波澜壮阔的情节,但就是那些细微之处,那些生活中的点滴,却让我潸然泪下,也让我会心一笑。我仿佛能感受到作者在写下这些文字时的情感波动,那份真挚,那份深情,透过纸页,直达我的内心。这本书,更像是一种心灵的慰藉,它让我知道,在这个世界上,我并不孤单,我的喜怒哀乐,都有人能够理解,都能够产生共鸣。它让我重新找回了对生活的热情,也让我更加珍惜身边的人和事。这是一本需要用心去读的书,只有当你放下浮躁,静下心来,才能体会到它真正的魅力。

评分坦白讲,我之前对这类主题的书籍并没有太多的兴趣,总觉得会有些沉重,或者过于说教。但这本书,彻底改变了我的看法。作者的写作风格非常独特,他能够用一种非常轻盈、幽默的方式,去探讨一些比较深刻的问题。读的时候,我常常会忍不住笑出声来,但笑过之后,却又能从中感受到一种淡淡的忧伤,一种对生命的敬畏。它没有给我灌输任何“你应该如何”的观念,而是通过一个个生动的故事,引导我去思考,去体会。我特别喜欢作者对人物的刻画,那些人物,虽然普通,却各有各的鲜活,各有各的无奈,也各有各的坚持。他们就像一个个活生生的人,在我眼前鲜活起来。这本书,就像一位智者,用一种轻松的方式,与你进行着一场关于人生、关于命运的对话。它没有标准答案,只有引人深思的问题,而正是这些问题,让我受益匪浅。

评分这本书,我断断续续地读了有几个星期了。不是说它晦涩难懂,恰恰相反,它就像一杯温水,在你最需要的时候,不声不响地递到你面前,润泽你的心田。初读之时,我并没有抱有多大的期望,只是随手翻开,想打发一下午后的闲暇时光。然而,书中的那些人物,那些场景,却如同一幅幅徐徐展开的画卷,将我深深地吸引进去。我开始在他们的喜怒哀乐中寻找共鸣,在他们的跌宕起伏中体会人生的无常。我发现,那些看似寻常的文字背后,隐藏着作者对生活深刻的洞察,对人性的细腻描摹。它没有惊天动地的故事,也没有跌宕起伏的情节,更多的是一种淡淡的忧伤,一种淡淡的温暖,一种淡淡的思考。读完之后,我没有那种豁然开朗的顿悟,也没有那种醍醐灌顶的震撼,只是感觉心头多了一份宁静,多了一份了然。它像一位老朋友,在你最失落的时候,静静地陪伴着你,告诉你,人生就是这样,有阳光,也有风雨,有欢笑,也有泪水,重要的是,你如何去面对。这本书,值得你慢慢品味,细细体会,相信你也会在字里行间找到属于自己的那份慰藉。

评分好

评分好。

评分很好的,里面还有图。好看。

评分服务好 送货速度快 质量好 好 好 好 好

评分很满意很满意很满意很满意很满意很满意

评分内页插图

评分好。

评分清人木刻本,有收藏价值,印刷不太好。

评分皇甫谧著一本高士传,朝那(今甘肃省灵台县朝那镇)人,青年时代,即勤于学习,以著述为务,对经史各家均有研究,著有《帝王世纪》、《高士传》、《逸士传》、《列女传》、《玄晏春秋》等,表现了他在文、史方面的才华。皇甫谧著 在42岁至4...

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![奇幻世界绘画艺术 [Drawing and Painting Fantasy Worlds] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10886288/da63d94f-2dc8-43b7-a784-eab26cddb7b8.jpg)

![永乐宫壁画全集 [The murals in Yongle Palace] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10763634/rBEhV1Im5fIIAAAAABDjzTDB5fkAAC0XAODpQQAEOPl753.jpg)