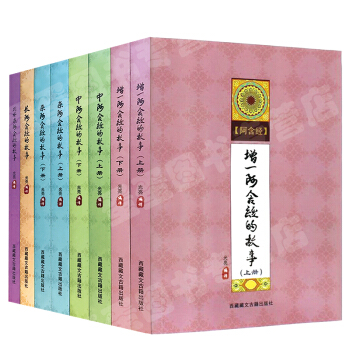

具体描述

●孔子传

●孟子传

●大学新解

●大学提要

●大学新解

●附:大学古本

●中庸新解

●中庸提要

●中庸新解

●论语新解

●论语提要

●上论

●学而

●为政第二

●八佾第三

●里仁第四

●公冶长第五

●雍也第六

●述而第七

●部分目录

内容简介

《四书新解》原名《语译广解四书读本》,是由沈知方主编,蒋伯潜注释的四书通俗读本,被学界认可为继朱熹《四书章句集注》之后很的四书注释本,为众多有名学者一致推荐。此书适合初学,也适合精进,在中国台湾地区曾作为国学教材。 蒋伯潜 解 蒋伯潜(1892―1956),名起龙,字伯潜,以字行。出生于富阳新关村。光绪三十三年(1907年)毕业于杭州府中学堂,先后在阆苑小学、美新小学任教。民国四年(1915年)夏考入北京高等师范国文系,受马叙伦、钱玄同、鲁迅诸名师熏陶,在《新青年》《东方杂志》等刊物发表文章。1919年毕业,经系主任陈宝泉和时任浙江大学校长的蒋梦麟介绍,至浙江嘉兴省立第二中学任教。以后,先后在浙江省杭州靠前中学、靠前师范、女子中学、杭州师范、台州省六中等校任教,与夏丐尊、叶圣陶、郁达夫、朱自清等过从甚密。在此期间,曾为世界书局编撰初高中国文课本12册,世界书局总编辑署日“蒋氏国文”,出版后颇受教育界欢迎;又为开明书店等用户评价

这本书的结构布局简直是精妙绝伦,它不像是一般的学术专著那样按部就班地章节划分,而是采取了一种“螺旋上升”的叙事策略。开篇的几章看似是基础概念的梳理,实则已经埋下了大量后续论证的伏笔,读者在不知不觉中,思维已经被引导至一个更高的维度。作者在处理概念的演变时,展现了极强的历史敏感性,他没有将这些古代思想视为静止的教条,而是将其置于特定的历史语境中进行动态考察。例如,他对“仁”在不同朝代侧重点的偏移分析,细致到可以分辨出士大夫阶层在不同压力下的心理侧重。这种洞察力,非久经沙场的学者不能为。阅读体验上,这本书对读者的知识储备提出了不低的要求,对于初学者而言,可能会感到一些地方的跳跃性过大,需要反复查阅背景资料才能跟上作者的思路。但对于有一定基础的读者来说,这恰恰是其魅力所在——它拒绝喂食,而是提供了一套升级版的“阅读工具”,让你自己去挖掘更深层次的联系。这套工具的价值,远超书本本身的页码。

评分读罢此书,心中升起一种被重新启蒙的震撼感,那感觉就像是走进了常年尘封的图书馆,忽然发现阳光可以从一个从未被注意到的天窗倾泻而下,将所有陈旧的卷轴都镀上了一层金边。这本书的语言处理方式,简直是教科书级别的“化繁为简”,它没有用那种故作高深的晦涩词藻来堆砌学问的门槛,而是用一种极其清晰、近乎白描的叙事手法,将那些常被解读为高不可攀的古代思想,拉回到日常的逻辑轨道上来。我尤其喜欢其中关于“修身”与“齐家”之间动态平衡的论述,作者巧妙地引入了社会生态学的视角,而不是停留在传统的道德训诫层面,这使得整本书的论述跳脱出了“说教”的窠臼,更像是一部探讨人类社会结构稳定性的哲学报告。它不是在告诉你应该“怎么做”,而是在让你理解“为什么会这样”。唯一的遗憾,或许在于其对“中庸之道”的阐释,虽然辩证,但似乎在最后的落脚点上,略微偏向了保守,缺少了一份面向未来的、积极的创新张力。不过,瑕不掩 দুর্গ,能有这样一位冷静的观察者,为我们梳理历史的脉络,已是幸事。

评分我拿到这本书时,是被其封面设计上那种古朴的写意风格所吸引,但真正吸引我继续读下去的,是其独特的“反传统”解读路径。这本书的作者似乎抱着一种“重塑”的决心,他毫不留情地剥离了后世附加上去的许多不必要的道德光环,直指其内核中关于“治理”与“秩序”的实用主义诉求。书中关于“义利之辨”的分析,颠覆了我以往对于传统士人道德洁癖的固有印象,作者指出,在古代的政治实践中,义与利往往是互为表里的存在,这种赤裸裸的坦诚,让人读来感到痛快淋漓。不过,我也必须指出,作者在批判传统束缚的同时,似乎在构建新的解释框架时,偶尔也显得过于锐利,使得某些温和的、具有包容性的古代智慧被略微边缘化了。这本书更像是一把锋利的解剖刀,精准地切开了肌理,但也许在某些关键的连接处,需要更多的润滑剂来使整体的衔接更加自然和圆融。对于寻求思想冲击的读者,这本书无疑是一剂强效的“精神兴奋剂”。

评分这本新近出版的古籍解读著作,装帧精美,纸张触感温润,初翻阅时便给人一种沉稳而又不失雅致的阅读体验。作者的行文风格颇为老辣,深谙传统学术论述的严谨性,但又不失现代阐释的灵活性。我特别欣赏他对于文本细微之处的捕捉能力,那些流传已久的注释,在新的光线下被重新审视,展现出令人耳目一新的逻辑层次。比如,他对某个核心概念的溯源分析,简直像剥洋葱一样,层层深入,最终指向了那个最古朴、最本质的含义。阅读过程中,我仿佛跟随一位技艺精湛的匠人,在历史的迷宫中穿梭,每一步都踏得坚实有力。他引用的旁征博引,不仅限于儒家经典内部,更巧妙地穿插了魏晋玄学以及后世理学的一些边角材料,使得原本略显单薄的论述变得丰满而立体。然而,或许是受限于篇幅的考虑,某些关键转折点上的论证,略显仓促,让人意犹未尽,希望作者能有后续的专著来补足这部分的深度挖掘。总体而言,这是一部值得细细品味的学术力作,对提升个体对传统文化理解的厚度,裨益良多。

评分这本书的阅读过程,对我而言更像是一场与古人智慧的“跨时空对话”,但这次对话的引导者(作者)非常睿智,他从不抢答,总是耐心地铺陈好背景,引出问题,然后适时地给出他的独特见解,随后便退居幕后,等待读者自己去消化和回应。我尤其欣赏作者在探讨“天人合一”思想时所展现出的哲学思辨能力,他没有落入玄学的空泛,而是将其与当时的农耕文明、天文观测等具体实践紧密结合起来,使得这一宏大命题变得可触可感。书中的行文节奏把握得极好,在严肃的论证之间,偶尔穿插一些精炼的历史小故事或名人轶事,像在紧张的攀登中提供了一个可以小憩的观景台,让人放松之余,又能体会到历史的生动性。这本书的价值在于,它成功地将严肃的学术研究大众化,同时又保持了其应有的深度和专业性,这在当前的学术出版界,实属不易。读完后,我感觉自己对脚下这片土地的历史文化,有了一种更加脚踏实地的敬意。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有