具体描述

内容简介

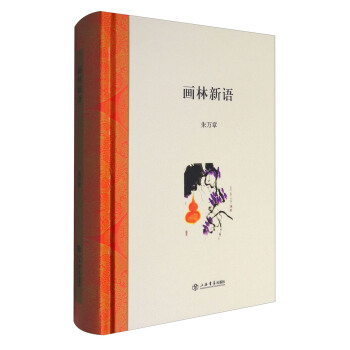

朱万章先生是美术史论家、书画鉴定家,出版有学术论著二十余种。他二十年在书画收藏、文物古玩行业磨砺,与众多书画大家及学界名宿交往,耳濡目染,日积月累,不仅练得眼光过人,也渐渐练出实践技艺,开始迈入书画创作领域,不再停留于单纯的研究了。在学术研究之余,除了画画,朱万章还经常为报刊写一些短文,依然以书画鉴藏为主,但相对而言文字轻松活泼,更贴近对书画了解不多的普通读者。作者简介

朱万章,一九六八年生,四川眉山人,1992年毕业于中山大学历史系,获学士学位。2011年毕业于中国艺术研究院明清美术研究专业,获博士学位。现为中国国家博物馆研究馆员,中国美术家协会理论委员会委员,中山大学特聘教授。从事明清以来书画鉴藏与美术史研究,著有《书画鉴考与美术史研究》《销夏与清玩:以书画鉴藏史为中心》等论著多种。近年研究领域开始涉及现当代美术史和文化评论。同时兼擅书画,尤以画葫芦著称,出版有《一葫一世界:朱万章画集》《学艺:朱万章和他的艺术世界》等。目录

序上篇 名家述评

任伯年的朱钟馗

关于居廉的几种文献

清代闺阁画家余菱

词人赵熙的翰墨情缘

汪琨的课徒画稿

程璋的猴趣

关寸草与粤沪画坛的翰墨缘

区域绘画中的容祖椿

陈树人的人物画

高奇峰画像探微

苏庚春与张大干

司徒乔兼擅国画

徐悲鸿等人的文艺因缘

孙星阁与海上画坛

居派传人陈鉴

岭南学派与简朝亮书风

善仿古画的王竹虚

佃介眉和《夏园清课》

古文字学家商承祚的书法

祝嘉与陈其铨

赵之谦的葫芦画

曾熙与题画录

画人黎雄才的书法

厚重的乐震文

陈秋生的山水画

“抄经生”桑家敏

下篇 梧轩艺谈

葫芦画说

牡丹绘画的嬗变

粤画与主流画坛

粤画研究之现状

“闽派”与闽画

文化与美术的融合

文化缺失与当下工笔画

写生与无形之病

梁江与美术鉴藏史学

《书画鉴真与辨伪》跋

《居巢居廉研究》跋

《对花写照:居巢居廉画艺》序

《聚珍集:近现代精品扇画》序

《粤韵流芳》序

《只见其清》序

《宝墨隽永:东莞历代名人书画鉴赏》序

《田畴四友》序

《名家写西樵山》序

大沥美术印象

《客家山居图》跋

《南国商都图》跋

《陈丙光画集》序

一部可读之书——《归燕堂笔记》杂感

后记

用户评价

坦白说,这本书的开头部分有些慢热,我差点因为节奏太慢而放弃,但一旦熬过了前三章,那种内在的驱动力就开始显现出来。作者似乎并不急于展示宏大的场面,而是专注于描绘个体心灵的微小颤动,通过极其细腻的心理描写,展现出人物内心世界的波澜壮阔。特别是主角面对重大抉择时的内心独白,那种自我拉扯、怀疑与坚定的瞬间切换,处理得极其精妙,展现了作者对人类情感光谱的深刻理解。书中关于“记忆与遗忘”主题的探讨尤其引人深思,它不像教科书那样说教,而是通过一个个破碎的场景、模糊的对话,让你自己去拼凑和思考,记忆究竟是构建自我的基石,还是一种不断被重塑的谎言?这种开放式的提问,使得这本书具有了极高的二次阅读价值,每一次重读,可能都会因为自身阅历的增长,而对某些情节产生全新的理解。总而言之,这是一部需要耐心浇灌才能收获丰厚果实的佳作,它的价值不在于快速的感官刺激,而在于持久的精神回响。

评分这本书的语言风格极其冷峻和克制,作者似乎有一种将情感包裹在冰壳之下的本领,所有的激烈情绪都被控制在极小的范围内爆发,反而更具穿透力。例如,描述一场巨大的悲剧时,作者可能只用了一句简短的、客观的陈述,但正是这种不加修饰的冷静,将悲剧的力量成倍放大,让人不寒而栗。我特别欣赏作者在对话设计上的功力,角色的每一句台词都充满了言外之意,大量的留白和未尽之语,迫使读者必须主动参与到文本的解读过程中来,构建起自己心中的对话场景。这种“你以为听到了什么,但其实听到的远不止于此”的阅读体验,非常考验读者的共情能力和推理能力。此外,书中反复出现的几个象征性物件——比如一个生锈的怀表,一扇永远关不上的窗——这些符号的重复出现,构建了一种梦魇般的循环感,暗示了人物命运的不可逃脱性。阅读的过程就像是走在一条布满陷阱的狭窄巷道里,每一步都小心翼翼,生怕惊动了潜伏的危险。

评分我花了整整一个周末才把这本书读完,其文字的密度和信息量之大,简直让人需要放慢速度,细细咀嚼每一个词句。这不是那种可以轻松消遣的作品,它需要读者投入全部的注意力去解码作者埋藏的符号和隐喻。我发现作者非常偏爱使用长句和复杂的从句结构,这种写作风格带来的节奏感极为独特,像是在进行一场缓慢而庄重的交响乐演奏,每一个乐章的转换都充满了仪式感。书中对特定历史时期社会风貌的刻画细致入微,那些日常生活的细节,比如街角的吆喝声、特定食物的味道、甚至空气中的气味,都被捕捉得极其精准,仿佛是老电影的慢镜头回放,画面感极强。这种扎实的研究基础,使得即便故事掺杂了奇幻或寓言的元素,依然能够稳稳地立足于现实的土壤之上,产生一种既熟悉又陌生的奇特感受。阅读过程中,我不得不频繁地停下来,查阅一些背景资料,以更深入地理解作者在特定段落中引用的典故,这本身也成了一种探索的乐趣。

评分从纯粹的文学形式来看,这部作品无疑是具有实验性质的,作者大胆地采用了多重叙事视角,而且这些视角之间往往存在着矛盾甚至冲突,让你无法确定“哪个版本才是真相”。这种叙事上的不稳定感,恰恰是作者想要传达的核心思想:客观事实的脆弱性。它挑战了传统小说中全知叙事者的权威性,让读者不断地质疑自己所阅读的一切,这种阅读体验是极其前沿且令人兴奋的。书中对特定人物内心世界的剖析达到了微观的程度,甚至细致到描述一个角色在思考一个问题时,眼球肌肉的轻微抽动,这种对生理细节的捕捉,使得人物的真实感达到了惊人的地步。相较于许多注重情节跌宕的作品,这部书更像是一部关于“存在”的哲学探讨,它并不提供答案,只是精准地描摹了提出问题的过程。我向所有喜爱深度阅读、不惧怕挑战思维定式的读者强烈推荐这本书,它会成为你书架上一个需要反复叩问的对象。

评分这部作品的叙事张力简直令人窒息,作者对人性的复杂性有着近乎病态的洞察力,每一个角色的动机都如同剥洋葱般层层递进,让人在赞叹其精妙布局的同时,又不寒而栗。故事的主线看似平铺直叙,实则暗流涌动,那些看似无关紧要的枝节,在后半段如同被精巧设置的机关,轰然开启,将所有的伏笔一一引爆。尤其值得称道的是,作者对于环境氛围的营造,那股弥漫在字里行间的压抑感和宿命感,仿佛能透过纸页渗透出来,让你真切地感受到角色所处的困境与绝望。我尤其喜欢其中对“灰色地带”的描绘,没有绝对的好与坏,只有在生存压力下被迫做出的选择,这种模糊的道德边界处理得极其老辣,展现了作者深厚的文学功底和对现实深刻的反思。读到最后,我甚至有些替角色感到疲惫,那是经历了漫长精神煎熬后才会有的那种空虚感,足见作者笔力之强悍。这本书的结构布局如同一个复杂的迷宫,每当我以为找到出口时,却发现自己又绕回了起点,这种智力上的博弈感,是当代文学中少有的体验。

评分价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。

评分很好的书,京东每次都很给力,谢谢!

评分很好的书,京东每次都很给力,谢谢!

评分很好的书,京东每次都很给力,谢谢!

评分以以书画鉴藏为主的书评类书的确少见,感到眼前一亮。

评分《画林新语》分为两部分,第一部分为名家述评,主要讲述了一些名家的作品和他们的趣事;第二部分为梧轩艺谈,主要谈论了一些绘画流派问题。

评分购买十分满意,期待下次购买。建议大家阅读。

评分价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。价廉物美,质量上乘。

评分京东图书价格实惠活动多多!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![美妙的丑陋 [Ugliness: A Cultural History] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12355154/5b029a75Ne2870cae.jpg)

![影视配音艺术丛书:影视配音艺术(第2版) [Film Dubbing Art[Sesond Edition]] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11666549/5523adb8Nbfe16f3b.jpg)