具体描述

编辑推荐

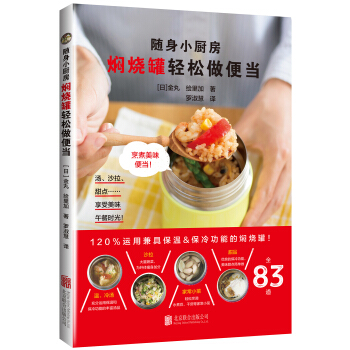

内容简介

肉类或许是餐桌上常见、受欢迎的菜肴!红枣炖猪蹄、萝卜炖羊肉、胡萝卜炒牛肉……听到这些菜名是否勾起了你的食欲呢?猪肉是所有肉类中食用频繁的食材,经过厨师的烹饪,能够演变出各种款式的菜肴。有的美名远扬;有的美味诱人;有的营养滋补……下面让我们走进猪肉的世界吧!牛、羊肉是生活中常见的肉类,营养价值很高,而且滋补养身。第二章教您如何做出健康又美味的牛、羊肉。禽肉,包括鸡肉、鸭肉、鹅肉等,是一种低脂肪、高蛋白的肉类,和鱼肉一起被称为“白肉”。禽肉的肌肉纤

维较细,因此口感滑嫩,且易入味,烹制的方法很多。内脏美味营养,风味独特,是很多人喜欢的食材。第三~五章分别介绍了禽肉、畜肉和内脏菜。

作者简介

从事烹饪工作多年,专业造诣深厚,精通粤、川、鲁、湘、赣、闽等诸多菜系美食的烹调,擅长冷热菜制作、食品雕刻、面点工艺,对新派菜品的研发独具天赋,能将当前盛行的刀工技法、调味工艺及烹饪技法完美组合。被多家大型酒店聘任为策划师和技术顾问,担任多所大中专院校烹饪讲师,创办智荣厨艺网(www.zhirongcook.com),并长年开设家常菜、家庭厨艺、食品雕刻、厨师进修等各类长短期培训及远程教学课程。多年来,培养专业人才成果显著。

内页插图

目录

精彩书摘

肉食or素食?丢掉偏见,

均衡饮食才健康 随着社会的发展以及各地文化的不断交融,人们在各个领域的观念和认知都

在潜移默化中发生着微妙的变化。例如我们发现,越来越多的人在这个经济水平

较高的年代,开始选择素食,他们有的是为了宗教信仰,有的是为了追逐众生平

等的伦理道德,还有的是出于环保,认为食肉会导致生态失衡。不过在这些缘由

中最让人不可理解的是有些素食者完全为了自己的利益而宣称素食是一种赐福,

鼓吹人类天生适宜素食,只有素食才有助于健康,对食肉进行贬低和抵制。但事

实真如此吗?

我们知道,人类的祖先是由大约700万年前的黑猩猩进化而来。他们在当时从

树上下到空旷的地面上生活后,逐渐学会使用树枝和石块等来防御猛兽,或挖掘根

茎等来食用。在这个过程中,黑猩猩的身体结构发生了重大变化,其中最重要的是

由四肢行走转变成两足直立行走。这一转变不仅增强了人类祖先的生存能力,也使

他们的身体结构发生了一系列适应性变化,逐渐进化成现代人。那么人类的祖先黑

猩猩不食肉吗?

通过大量的考古发现,验证了黑猩猩的饮食中肉占有相当大的份量。比如,

虽然黑猩猩的主要食物是植物的果实,但是它们也热衷于采食白蚁,捕食小型动

物,以及食用自然死亡或被别的动物捕杀的动物尸体。特别是在植物性食物较缺乏

的旱季,一头成年黑猩猩每天吃的肉大约有65克。在大约260万年前,人类的祖先

开始使用石器。而石器最初就是用来切割动物尸体的。在与猿人化石同时出土的其他动物骨骼化石上,可以找到被石器切割、抽取骨髓食用的痕迹。同时,人类学会

使用工具和捕食动物,促使他们能走出非洲,寻找更广袤的生活环境,其中有一部

分人类就走向了气候更为寒冷的北方地区。

在寒冷的北方地区生活的人类就必须面临一个问题:当冬季来临时,植物性

食物会短缺。这时,动物性食物就必然成为了这些地区的人类的主要食物。考古

学家测定生活在大约3万年前的尼安德特人化石的同位素组成,发现他们的食谱和

狼、北极狐相似,几乎是纯肉食。而分析1万多年前生活在英国的古人类化石,也

表明他们的食物中动物蛋白占的比例甚至高过了北极狐。所以说,食肉一直伴随着

人类的进化史。

食肉往往能简单快速地为人体提供必要营养素。例如,在构成蛋白质的20种

氨基酸中,有8种人类无法自身合成,必须从食物中摄取,我们称之为必需氨基

酸。如果选择吃肉,就可以轻而易举地获得足够的必需氨基酸,但如果想要从植物

性食物中获取就比较麻烦,素食者往往必须食用特定的植物性食物(例如大豆)或

注意食物搭配才能获得足够的必需氨基酸。牛磺酸是一种有多种重要的生理功能的

特殊氨基酸,基本上也只存在于肉类中。人类虽然有合成牛磺酸的能力,但是能力

非常差,所以对于素食者来说,体内牛磺酸的含量肯定比正常饮食者低。此外,肉

类和内脏中的血红素铁的吸收利用率较高,对补充铁元素非常有益。一般来说,肉

类的颜色越红,其中所含血红素铁就越多。所以,心、肝、肾等内脏和动物血中所

含的血红素铁最为丰富。而相比之下,植物性食品中的铁吸收效率普遍较低,而乳

制品含铁就更少了。

长期完全吃素,会使体内的碳水化合物、蛋白质、脂肪比例失衡,造成消化

不良、记忆力下降、免疫力降低、内分泌和代谢功能发生障碍,最容易患贫血。贫血多由于饮食中缺铁和维生素B12所致。虽然在植物性食物中也含有铁,甚至有的

铁含量还不低,例如,100克水煮菠菜的含铁量高达3.57毫克,而100克猪肉馅的

含铁量只有0.88毫克。不过,植物中的铁很难被人体吸收,远不如肉食中血红素

所含的铁那么好利用。维生素B12也只存在于肉类、蛋、奶制品等动物性食物中,

植物性食物中没有。

此外,长期素食还会引起胃酸及消化酶减少,味觉降低,导致食欲不振。对

于育龄夫妇来说,长期素食还会影响女性体内性激素的分泌,容易造成婚后不育。

对于男子则会影响脑垂体分泌促性腺激素,引起性功能衰退,睾丸萎缩,精子数量

减少,活力下降,性欲减弱,影响生育能力,甚至导致不育。

虽然肉食对人体益处多多,但也不能完全食肉而摒弃素食。长时间过多地摄

入动物性食物对健康同样也会造成不利影响。例如,烧烤的肉类,虽然把肉的原

汁原味给逼出来,味道也非常诱人。但烧烤的火候一般人都不能很好把握,烤焦是

在所难免的事情。而焦烤肉含有致癌物质,经常食用的人患胰腺癌的几率能增加

60%;而且动物性食物往往含有较多的饱和脂肪酸和胆固醇,长期食用会增加患

心血管疾病的概率。而在植物性食物中含有的植物固醇、皂苷、芥子油苷、多酚等

营养物质,具有抗癌、抗氧化、免疫调节、降低胆固醇、调节血压、血糖等功效,

它们在动物性食物中则含量非常少。

所以,健康的饮食必须确保饮食均衡,动物性和植物性食物都要摄入,只有

我们合理搭配食材、科学烹饪加工,人类的健康之道才能越走越远。

用户评价

我必须说,《不可一日食无肉》这本书的阅读体验,简直就像是在进行一场味蕾与思想的双重探险。作者的文笔非常老练,他能够将那些看似普通寻常的食材,通过他的文字描绘得活色生香,栩栩如生。我印象最深刻的是其中对不同部位猪肉的细致分析,从五花肉的层次分明,到里脊肉的鲜嫩多汁,再到排骨的骨香四溢,他都能够娓娓道来,让人垂涎欲滴。但更让我惊喜的是,他不仅仅满足于对食材本身的描写,更是将这种对肉的“研究”上升到了哲学的高度。他探讨了肉类在人类文明发展史上的地位,从原始社会的狩猎采集,到农耕文明的驯养,再到现代工业化生产,肉类始终与人类的生存和发展紧密相连。他还触及了关于肉类消费的伦理问题,虽然并没有给出明确的答案,但却引发了我很多深层次的思考。在阅读过程中,我时常会停下来,去回想自己吃过的各种肉类菜肴,思考它们背后的故事,以及它们在我生活中扮演的角色。这本书让我觉得,即使是最平凡的食物,也蕴含着不平凡的意义,值得我们去细细品味和探究。

评分坦白说,一开始被《不可一日食无肉》这个名字吸引,我以为它会是一本关于美食制作的菜谱,或者是一些关于肉类营养学的科普读物。但读进去之后,我才发现这本书远不止于此。它更像是一本生活散文集,作者用一种非常个人化、带有强烈主观色彩的笔调,记录了他与“肉”之间千丝万缕的联系。他讲述了自己成长过程中,不同阶段对肉类的独特情感和体验。比如,儿时对于一块肉的渴望和满足,青年时期对美味肉食的追求和探索,以及如今对肉类消费的态度和反思。其中有一段写到他第一次独自旅行时,在一家小餐馆里吃到的一份烤羊腿,那种孤独而又充满仪式感的用餐体验,让我感同身受。文字中透露出的那种对生活细节的敏锐捕捉能力,真的非常打动人。而且,作者的观点也非常有意思,他认为,适度地享受肉类,并非是洪水猛兽,反而能够成为生活的一种慰藉和仪式感。这本书让我觉得,他不是在教你如何烹饪,而是在分享一种看待食物、看待生活的方式。

评分《不可一日食无肉》这本书,从某种意义上来说,颠覆了我对于“肉”的很多固有认知。我原本以为,这本书可能会充斥着各种关于烹饪技巧和食材选择的专业术语,但事实并非如此。作者的语言非常接地气,而且充满了人文关怀。他不仅仅是描述了肉的口感和味道,更多的是描绘了肉与人之间的情感连接,以及肉在不同文化背景下的象征意义。我特别喜欢他对于“家的味道”的解读,他认为,很多时候,那些最温暖的肉类菜肴,不仅仅是因为它们的美味,更因为它们代表着家人的陪伴和团聚。书中引用了很多文学作品和历史典故,将肉类与人类的文化、历史、甚至哲学联系起来,让我觉得这本书非常有深度。读这本书的过程中,我常常会产生一种共鸣,觉得作者说的都是我心里想说但却无法表达出来的东西。它让我开始重新审视自己与食物的关系,也让我更加珍惜每一次与家人朋友围坐在一起,共享美食的时刻。

评分这本书,《不可一日食无肉》,真的让我眼前一亮。我通常不太喜欢读那些过于理论化或者过于感性的书籍,但这本书却巧妙地找到了一个平衡点。作者的叙述风格非常独特,他既有对食材本身的专业洞察,又不失对生活的热爱和对人性的关怀。我尤其欣赏他在书中对于“肉”所承载的社会意义的探讨,他讲述了在不同的时代背景下,肉类是如何成为权力、地位、甚至是一种生存保障的象征。他同时也反思了现代社会中,肉类消费所带来的环境问题和伦理困境,但并没有过于激进地否定,而是引导读者去思考更温和、更可持续的解决方案。读完之后,我感到自己对“吃肉”这件事有了更全面的认识,不再仅仅是满足口腹之欲,而是开始关注它背后的文化、经济、甚至环保意义。这本书不仅仅是一本关于食物的书,更是一本关于生活、关于社会、关于我们自身价值的思考。

评分《不可一日食无肉》这本书,当我第一次在书店的架子上看到它时,书名就一下子抓住了我的眼球。那种直白又带着些许文艺的名字,让我立刻产生了好奇。翻开目录,看到里面的章节划分,感觉像是打开了一个新世界的大门。作者似乎不只是想单纯地讲一本关于“吃肉”的书,而是通过“肉”这个主题,延展出了很多与生活、文化、情感相关的思考。我尤其喜欢其中关于“肉与记忆”的章节,里面详细描绘了作者童年时期,家里的餐桌上,一道道关于肉的菜肴承载的家庭温情。那种笔触细腻入微,仿佛能闻到厨房里飘出的阵阵香气,感受到家人围坐在一起的温馨场景。读完那一部分,我脑海里也涌现出许多关于我儿时家常菜的回忆,特别是奶奶做的红烧肉,肥而不腻,入口即化,那种味道至今让我难以忘怀。书中还谈到了不同地域的肉类烹饪方式,从北方的炖肉到南方的烧腊,再到西方的烤肉,每一种都充满了地方特色和文化韵味。作者的描述不仅仅是味蕾上的享受,更是对一种生活方式的解读。我常常在想,食物真的不仅仅是填饱肚子的东西,它承载着太多我们看不见的情感和历史。这本书让我对“吃”这个日常行为有了更深的理解,也让我开始重新审视自己在生活中的一些习惯和选择。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![西餐教室:调味篇 [Western Cuisine Teaching:Seasoning Volume] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12182770/595a1df5N9153f211.jpg)

![美味轻食 天然优糖 [Sans Sucre Ajoute] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12195149/5a331899Ne39bd729.jpg)