具体描述

内容简介

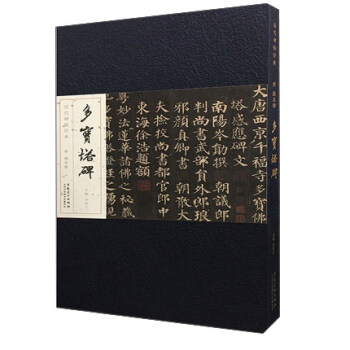

《多宝塔碑》是唐代书法家颜真卿44岁时书,整篇结构严密,虽尚未形成刚劲雄强、沉雄浑厚、大气磅礴的颜楷风格,但此碑已奠定了颜真卿书风的基本格调,它是留传下来的颜书中早的楷书作品,是唐代“尚法”的代表碑刻之一,也是楷书学习中必选的范本。作者简介

刘明才,1972年生于四川蓬溪。现为中国人民大学艺术学院副教授,硕士生导师,中国美术家协会会员。出版作品有:《篆隶教学》《楷书教学》《行草教学》(江西美术出版社),《刘明才书法作品集》《刘明才国画作品集》(河北美术出版社)。用户评价

购买这本《唐 颜真卿 多宝塔碑/历代碑帖经典》纯粹是因为我对碑帖原貌的执念。我收藏了一些早期的拓本影印件,但往往因为年代久远,纸张泛黄,线条模糊不清。这本新近出版的影印本,在技术上做到了极佳的平衡——既保持了碑刻原有的那种古朴的时代感,又保证了线条的锐度和清晰度。我特别留意了碑文中的“瘕疵”(瑕疵)部分,比如某些字迹边缘的剥落或刀刻的痕迹,在这本书中都得到了忠实的记录。对我而言,这些“不完美”正是书法生命力的体现,它们记录了书写时的环境和心境。通过对照研究不同版本的细节,我更能体会到,颜真卿的“多宝塔碑”之所以能成为楷书的“法度范本”,是因为它的“标准性”是建立在无懈可击的平衡感之上的。这本书让我的临摹不再是盲目的模仿,而是一场与古代大师的严谨对话。

评分作为一名业余书法爱好者,我选择碑帖的标准非常实用主义:一是便于携带和临摹,二是讲解是否深入浅出。这本《多宝塔碑》的册子设计得非常方便,可以平铺展开,临摹时不必担心书本合拢遮挡视线。但更让我惊喜的是,它在附录或导读部分对颜体楷书的“用笔口诀”提炼得相当到位。比如,书中对“蚕头燕尾”在“多宝塔”中的具体形态有着细致的图解对比。我以前总觉得自己的横画收笔不够力,看了书里的放大图后才明白,关键在于“回锋”时的提按节奏。这本书就像一位耐心的私教,它不会用过于晦涩的术语把你绕晕,而是用最直观的方式告诉你,哪里需要加强力度,哪里应该放慢速度。我已经把平时容易写错的几个关键结构点,用铅笔轻轻地在书页边做了标记,方便每天早晨集中攻克这些难点。这本书的价值,就在于它能将复杂的书法技艺,分解成一个个可以量化、可以练习的单元。

评分坦白说,市面上关于颜体楷书的资料多如牛毛,但真正能让我产生“醍醐灌顶”感觉的书籍并不多见。这本《历代碑帖经典》中的《多宝塔碑》之所以脱颖而出,在于它对“间架结构”的呈现方式。颜真卿的书法之所以能成为后世楷书的标杆,很大程度上归功于他独步古今的结构布局。这本书在展示单字时,常常会附带一个“结构线稿”的参考,虽然是隐含的,但通过墨色的深浅对比,我能清晰地看到颜真卿是如何在方寸之间处理“左紧右舒”或者“上紧下松”的对比关系的。例如,在“法”字的处理上,左侧的竖和提要如何巧妙地让位给右侧的捺脚,以保证整体的平稳感。这种对结构美学的深入剖析,比单纯地模仿笔画轨迹要高级得多。这本书让我从“描红”的阶段,开始向“结构分析”的层次迈进,极大地提升了我对书法章法的理解深度。

评分我最近在进行碑帖的专题研究,尤其关注不同时代书法大家在不同书体上的风格演变。这套《历代碑帖经典》系列,在选材的广度和深度上,展现了编辑团队的专业水准。虽然我手头上的这本专注于“多宝塔碑”,但从其整体的编纂思路来看,它绝非简单的影印合集,更像是对中国书法史脉络的一种梳理。读这类碑帖,我更侧重于从历史背景去解读书法的内在精神。颜真卿所处的时代,国家由盛转衰,他的书法正是这种时代精神的体现——沉稳、大气、不失儒雅。通过反复摩挲这本碑帖,我能体会到他如何将盛唐的气象融入到精微的笔画之中,如何在恪守法度的同时,展现出一种“天下之主宰”的博大胸襟。这本书的纸张和油墨处理得当,使得即便是那些细微的瘗笔(败笔)或飞白,也得到了恰如其分的保留,这对于研究书家的创作状态至关重要。它提供的不仅是“怎么写”,更是“为什么这样写”的答案。

评分这本《历代碑帖经典》系列中的《唐 颜真卿 多宝塔碑》的选本,简直是书法学习者案头必备的珍宝。我刚拿到手时,首先被它精美的装帧和印刷质量所折服。拓片的选择极其考究,每一个细节都清晰锐利,那种墨迹的枯润浓淡、笔锋的提按顿挫,都仿佛穿越时空,能让我直接感受到颜真卿晚年书法臻于化境时的雄浑气度。特别是对“多宝塔碑”这样结构严谨、法度森严的楷书典范,清晰的影印本至关重要。它不仅仅是临摹的范本,更是一部深入理解唐楷“骨力内含,法度森严”思想的教材。我花了好几天时间,对照着书中的细节图,仔细研究了“多”字的横画起笔,“宝”字的竖画收笔,以及通篇的结体平衡。这本书的排版布局也非常合理,既有整体的观摩,也有局部细节的放大解析,对于初学者建立清晰的审美框架和扎实的基本功,有着不可替代的帮助。说实话,市面上很多碑帖影印本要么失真严重,要么就是过度修饰,而这一本,做到了最大程度的忠实再现,让我对颜体的学习更加有信心。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有