具体描述

编辑推荐

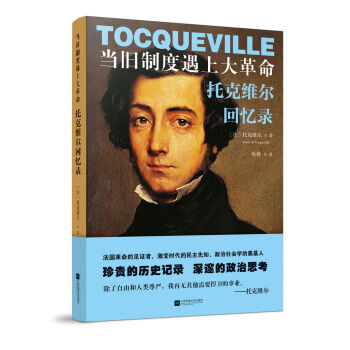

★ 托克维尔:法国革命的见证者,激变时代的民主先知,政治社会学的奠基人;

★ 本书被誉为十九世纪伟大的回忆录之一,是理解《旧制度与大革命》的重要参考书;

★ 本书既是珍贵的历史记录,又融入了深邃的政治思考,是一部个人回忆录的经典名著。

内容简介

托克维尔,法国历史学家、政治家、社会学家、名著《旧制度与大革命》的作者,本书是法国托克维尔所写的关于1848年法国革命的回忆录。托克维尔是1848年法国革命的当事人、法兰西第二共和国的外交部长。与一般史学家不同的是,托克维尔把从1789年起至1849年路易·拿破仑·波拿巴政变为止的六十年视为一个整体,统称为法国大革命历史时期。在本书中他回忆法国1848年二月革命后发生的一系列重大事件,并对这些事件进行了深入的思考,发表了自己的看法,对当时一些重要的政界人士做了犀利的评论,体现出托克维尔对政治和社会问题的敏锐目光和真知灼见,所以这本回忆录不仅是珍贵的历史记录,也是珍贵的思想记录。

作者简介

托克维尔(1805—1859),法国历史学家、政治家、政治社会学的奠基人。1838年出任众议院议员,1848年革命后参与制订第二共和国宪法,1849年一度出任外交部长。晚年主要从事历史研究,直至1859年病逝。主要代表作有《论美国的民主》《旧制度与大革命》。托克维尔是1848年革命的亲历者和见证者,本书是研究当时法国革命乃至整个欧洲革命的著作。

精彩书评

托克维尔是一个伟大的政治学家,一方面,他具有社会科学家所应有的冷静、理性、客观;同时,他又葆有着人文学者的那种热情、理想与信念。他将二者很好的融合为了自身的学术气质,这种气质恰恰是许多只能执其一端的学人所缺乏的——或沉迷于工具理论而不问出路何在,或为宣扬个人理念而盲目事实。

托克维尔作为民主论的集大成者,始终无人能够赶超。没有人能比他更全面地论述民主的优缺点;没有人比他更清楚民主政府的能耐。现代社会平等的出现是有所得也有所失的,用我们现在的话来说,托克维尔知道如何“权衡”;而他之后恐怕没有人能更深入地阐释了。——美国著名作家、评论家 约瑟夫·艾普斯坦

托克维尔是那种你不能读节选本的作家,必须读全书,因为每个句子都有深意,每一观点皆蕴智慧。两大卷《美国的民主》是警句的宝藏,他的《旧制度与大革命》是一百本书的雏形,他的《回忆录》叙述凝练精彩,为同类书所不及。在教授们之外,托克维尔仍拥有不少读者。应该读的,因为他是民主最好的朋友,同时也是民主坦诚、明智的批评者。——美国保守主义大师 罗素·科克

美国民主之所以避免了托克维尔所担心的“多数暴政”和“社会平庸化”,正是因为美国国父们将“托克维尔式的悲观”融入了制宪时的考虑。——学者、作家 刘瑜

目录

第一部分

1. 我们正在火山口上酣睡

2. 政府与反对派的激辩

3. 七月王朝的末日

4. 这次不是骚乱,而是一场革命

5. 议会大厅里的蹩脚演出

第二部分

1. 二月革命爆发的原因

2. 新革命的社会主义特征

3. 我试图在迷宫里找到自己的方位

4. 危险与荣誉并存

5. 置身于多数派的潮流之中

6. 拉马丁:在权力的巅峰

7. 暴民攻克了议会大厅

8. 协和广场的盛会

9. 六月起义

10.漫长的街垒战

11.制宪委员会

第三部分

1. 组建内阁的艰难

2. 为什么我要捍卫共和国

3. 内阁中的争吵

4. 外交斡旋,以法兰西的名义

精彩书摘

第一章 我们正在火山口上酣睡

本回忆录之缘起及特征——1848年革命前那段时期的概况——革命的种种预兆

由于暂时摆脱了公务,我只好利用隐居之便来进行反思,或者说针对曾经参与或目击见证过的当代事件做一番回顾。在我看来,重现这些事件并描绘自己见过的那些参与者,才不失为利用闲暇时光的最佳途径。如有可能,我将捕捉并刻画记忆中的模糊轮廓,因为它们恰好构成我所处时代的动荡局势。

在如此决定的同时,我又做出了另一个同样矢志不渝的决定:本回忆录纯属个人精神上的一种消遣,绝非什么文学著作。我单单就是为自己而撰写。它就像一面镜子,供我以自娱自乐的方式从中观察自身及同时代的人,而非面向公众所创作的一幅画卷。即便我最亲密的朋友也不会看到,因为我很想确保描绘的自由,无论对他们还是对自己都毫无恭维之词。至于促使我和他们以及其他人采取行动的那些秘密动机,我也希望能探得实情并在此予以披露。总之,我要让本回忆录真实地呈现一切,为此它必须做到绝对保密。

在回忆录中,我既无意追溯1848年革命之前的事,也无意记述1849年10月30日自己退出内阁之后的事。我打算叙述的重要事件仅限于这一时段,或者说,由于当时的职位我才能清楚地进行审视。

尽管在一定程度上处于隐退状态,但我还是经历了七月王朝后期的议会生涯。不过,要想让这个虽说不甚遥远、在我记忆中却已模糊不清的时期得以清晰重现,这对于我来说难度依然不小。在回忆过程中,我的思绪完全迷失于一个由细小事件、无聊念头、微弱激情、个人看法及对立观点所形成的漩涡,只可惜当时那些公众人物的一生莫不尽耗于此。我脑海里仅保存了该时期的生动概况,因为我时常怀着好奇与恐惧交织的情感去看待它,然后将那些构成其属性的特点清楚地辨别出来。

如果远观其整体,1789年至1830年间这段历史感觉就像一幅殊死搏斗的画卷,亦即旧制度之传统、记忆、希望及以贵族阶级为代表的人群同中产阶级领导下的新法兰西之间所展开的斗争。我们的那些革命,或者说那场革命的初始阶段,终于在1830年宣告终止。因为仅有一场革命,任凭机缘怎样变幻,它都始终维持着原样。我们的父辈曾见证过它的兴起,而我们却是无论如何也无法亲眼目睹它的结束之日了。1830年,中产阶级所取得的胜利十分全面且具有决定意义,它致使一切政治权、一切公民权、一切特权及整个治理权都被局限于其中。可以说,在这个狭窄的阶级范围内,各种权力和利益堆积如山,不光下层阶级统统依法被排除在外,那些上层阶级其实同样也都遭到排斥。中产阶级不仅由此独自统治着法国社会,而且几乎重塑了法国社会。他们占据着所有的席位不说,还让这些席位的数量剧增;他们随意取用国库的钱财如同使用自己的财产,并且对此习以为常。

随着1830年革命圆满完成,人们的政治热情明显减弱,各种事件被普遍淡化,同时公共财富也开始快速增长。中产阶级的独特精神变成了政府的总体精神。这种精神既规定后者的对外政策,又支配着各项国内事务:它活跃又忙碌,通常不太道德,总体来讲挺冷静,虽然偶尔会因虚荣和自利而变得轻率,但除了喜欢安逸和舒适,它在所有事情上都显得性情怯弱且温和宽厚,毫无出众之处。这种精神若是与平民或贵族的精神相混合,就有可能创造出奇迹。不过,单凭这种精神本身的话,却只会构建一个既无德行又无威信的政府。中产阶级掌控一切的方式,任何贵族阶级不曾有过,或许将来也不希望如此。可一旦受召执掌政权,他们便会把它当成一笔交易。他们盘踞在自己的权力之中,出于私利的目的,要不了多久,每个成员考虑私事便会多于考虑公事的精力,并且把个人享乐看得比国民大众的利益更为重要。

后人只留意到政府明显的犯罪,通常却看不见那些细微的恶行。因此,他们或许永远也不会知晓当时的政府后期在多大程度上像贸易公司一样,其所有事务都是围绕着给合伙人带来利润而展开。这些恶行都可归咎于统治阶级的天性、权力的绝对性以及那个时代的特征。当然,国王路易菲利普也可能助长了这种风气的蔓延。

这位君王乃是各种品质的奇特混合体,要想细致地对他进行描绘,除非能比我以前更近距离地接触,而且了解的时间也更久。

尽管我从来都不是政务会成员之一,却经常有机会与之接触。我最近一次觐见他,那还是二月灾难前不久的事。当时我担任着法兰西学院院长,院里有件事需要我找国王面谈。处理完此行的问题,我正准备告辞,国王却突然叫住了我。他自己先在一把椅子上落座,又示意我在另一把椅子上坐下,然后和蔼地对我说:

“托克维尔先生,既然您已经来了,咱们就聊聊吧。我想听您说点有关美国的事。”

我对他十分了解,因此明白这句话的意思是:他要让我发表一下个人对美国的看法。接着,他果真滔滔不绝、详尽无比地讲了起来。我根本没办法插话,当然我也不想插话,因为他完全把我吸引住了。他描述起那些地方,仿佛它们就浮现在眼前;当他回忆四十年前见过的杰出人物,则更像是昨天才刚刚碰面。他甚至还记得他们的全名,包括教名和姓氏,也能说出他们当时的年龄,并讲述他们的故事、他们的出身、他们的后代等,尽管包含着无穷无尽的细节,却都十分精确,毫无乏味感。美国的话题才讲完,他又一口气切换回了欧洲,跟我谈论起本国的各种内外事务。其言辞之毫无遮拦,简直令人难以置信(因为他并无信任我的理由)。他直呼俄罗斯皇帝为“尼古拉先生”,说尽了坏话,又时不时地将帕默斯顿帕默斯顿(Henry John Temple, 3rd Viscount Palmerston,1784—1865):英国政治家、首相(1855至1865年)、自由党创建人之一,视俄国为英国在中亚和近东的主要敌人。勋爵暗讽为无赖,最后更是长篇大论地谈到了前不久与西班牙王室之间的联姻,以及这些事给他造成的来自英国方面的麻烦。

“女王对我非常生气,”他说,“甚至是大发雷霆。可不管怎样,”接着他又补充道,“所有这些喊叫都无法阻止我驾驶自己的马车。”

尽管这句话是旧秩序下的用语,我却有点怀疑路易十四在继承西班牙王位后是否采用过。而且我认为路易菲利普搞错了。借用他的话说,与西班牙联姻一事在推翻他这驾马车时简直功不可没。

四十五分钟过后,国王终于起身,就我陪他交谈所带来的乐趣表示感谢(其实我才说了不过三两句话),然后便让我离开了。他明显非常高兴,就像人们通常觉得在谁面前畅所欲言了一番那样。这也是我最后一次受到国王的正式接见。

路易菲利普作出的回复全是即兴而发,哪怕在最重要的场合面对最高国家机构时也毫不例外。他依旧像私底下交谈一样语言流畅,却不免少了些兴致和风趣。他的话语会突然变得晦涩难懂,因为他会肆意使用一些自己无法预知长度或终点的长句。当他费尽九牛二虎之力好不容易从中挣脱出来时,却由于感觉早已支离破碎,根本难以完整地表达思想。

在这个如此构建并运作的政治世界里,最为缺乏的恰恰就是政治生活本身,而到了后期尤其明显。在宪法为之划定的合法圈子内,它既没有诞生的可能,也无法长久维持下去:旧的贵族阶级已被征服,而普通民众则遭到排斥。由于所有事务都在同一阶级成员之间商讨,仅代表着该阶级的利益和精神,各党派聚在一起论战的战场根本就不复存在。这种立场、利益以及由此得出的观点完全一致,不仅支配着基佐先生所谓的合法国家,更剥夺了议会论辩的独创性和现实性,因而真正的激情丧失殆尽。我一生中有十年是在大人物的圈子里度过的,他们总是焦虑不安,却又激烈不起来;为找出意见严重相左的问题,他们穷尽了自己的洞察力,却终究是徒劳无功。

另一方面,国王路易菲利普又在公共事务中占据着压倒性的优势。这种优势绝不容忍官员们过分偏离亲王的思想,以防他们在此同时丧失权力;然而,这种优势也导致不同党派特征仅剩下某些细微的差别,并使得论辩沦为琐碎无聊之事。我怀疑,还有哪个议会(当然不排除制宪议会,我指的是真正意义上的,即1789年的议会)能超过七月王朝后期的议会盛况,毕竟其中汇聚着如此多五花八门的杰出英才。然而我却可以断言:这些了不起的演说家对于聆听彼此发言烦腻得要命;更糟糕的是,举国上下也对他们的发言感到烦腻了。国民已逐渐习惯观看各议院中作为智力演练而非严肃讨论的论辩,习惯观看议会各党派——包括多数派、中左派或活跃的反对派等——之间的争吵,就像看待一个家庭内部子女之间勾心斗角的家事纷争那样。若干起惊人的腐败丑闻,虽是偶然曝光,却致使国民推测诸多事件尚未浮出水面,甚至认定整个统治阶级全都腐败不堪。国民本来对统治阶级怀有一种无言的鄙视,可这种态度竟被误解成了信任和满意的顺从。

当时国家被划分为两个不平等的部分,或者说两个区域:在上层,由于它旨在囊括全国一切政治生活,到处弥漫的就只有颓废、无能、停滞和无聊;而在下层,情况则正好相反,政治生活开始显现出了狂热又不稳定的迹象,令专注的观察者能很轻易地抓住其意蕴。

我也是这些观察者中的一员。尽管我远远没有想到灾难会如此迫近,注定会如此可怕,但我仍然产生了怀疑,而且这种感受在逐渐地增强。它在我内心越来越根深蒂固:我们正大步迈向一场新的革命。这意味着我的思想已发生极大转变;其原因就在于,七月革命后那平静、和缓的局势使得我长时间里都相信:自己注定要在一个沉闷又平静的社会中过完此生。确实,任何人只要了解政府内部机制都会持有相同的看法。那里的一切似乎都结为一体,并以自由机制产生出某种近乎专制主义的王权优势。而且事实上,凭借国家机器有规律且平稳地运转,这种结果毫不费力就出现了。国王路易菲利普相信:只要他不亲自去操控这台精致的机器,任由它按规则运行,便可幸免于一切灾祸。他唯一要做的就是保持机器的正常,让它遵照自己的意见运转,而完全不用顾及这台巧妙机器所依托的社会。他活像一个口袋里有钥匙就拒不相信自家房子着火了的人。我既无相同的兴趣,也无相同的忧虑,而这也让我能看透政府机构的运作机制和堆积一起的日常小事,并关注国家道德及舆论状况。在那里,我清楚地注意到了一些通常预示着革命迫近的迹象,也由此开始相信:在1830年,我错把其中一幕的结束当成了整部戏的结尾。

当年出自我手却未经发表的一篇简短公文,以及我于1848年做过的一次演讲,均可证明我思想上的这些顾虑。

我在议会里的不少朋友于1847年10月聚会,以便就随后会议上即将投票通过的政策达成共识。大伙儿一致同意:我们应该以宣言的形式发布一篇纲领,而起草的任务则交由我来完成。之后,虽然发布的想法被放弃,但我的文书却早已写好。我从一堆文件中将它找了出来,并且节录出下面这一部分。眼看已经评述了议会的慵懒症状,我继续写道:

“……国家再次被划分为两大派别的时刻即将来临。虽然法国大革命废除了所有特权,也销毁了所有专权,却让其中一个得以保留,那便是土地资产的所有权。不要让地主自欺欺人地对其地位的力量抱有幻想,或仅仅由于财产权尚未被逾越而以为它构成了无法逾越的屏障,因为我们的时代已不同于过去任何阶段。当财产权仅作为其他许多权利的根源和前提时,它们就很容易受到防卫,或者说它们从未遭到攻击;随后它们又为社会构筑起一道围墙,所有其他权利都成为其前哨;各种打击无法触及不说,甚至人们根本没有真正试图损害它。可如今,当财产权仅沦为一个被瓦解的贵族世界的最后残余,当它们变成普遍实行平均主义的社会中原封不动的孤立特权,当它们再也得不到许多依旧更受争议、更可憎的权利的庇护,情况就会大为不同,它们只好每天独自抵抗民主言论直接不断的侵袭……

“……要不了多久,政治斗争就会局限于拥有者和非拥有者之间;财产权将成为其重大战场;而主要的政治问题将围绕大业主们权利上多少有些重要的更改。到那时,我们当中将再次出现大规模的民众骚动及重大政治党派。

“这些先兆性的症状是如何不被人们察觉的呢?会不会有人相信,我们所见到的这些稀奇古怪的信条,表面上挂着各式名目,却都以否定财产权为本质特征,而且至少都倾向于限制、降低并削弱这些权利的行使,仅仅是大脑一闪之念而导致的偶然结果?在这里,谁不会意识到眼前民主旧疾的最终症状,且其危机正悄然迫近?”

1848年1月29日在下议院里发表的演讲中,我阐述得更为迫切、更为清楚。其内容详见于30日刊出的《通报》。

主要段落引用如下:

“……有人告诉我说没有危险,因为没有暴动发生;也有人告诉我说,由于社会从表面上看并无明显的混乱,近期将不会出现革命活动。

“先生们,请允许我说一句:我觉得你们统统都被蒙蔽了。没错,实际性的混乱尚未出现,可它早已深入人心。看看工人阶级的思想状况吧,我承认,他们目前还很平静。毫无疑问,他们受所谓政治激情的困扰尚未达到与之前相同的程度,但你们没看见这种激情已变得具有社会性,而非政治性了吗?你们没看见他们内心正逐渐形成一些看法和理念,不仅注定要颠覆某种法律、内阁,乃至政权,而且连社会本身也毫不例外,直至它在当前赖以支撑的基础上摇摇欲坠?你们难道没听见他们之间每天交流的言辞吗?你们难道没听见他们不断重复着说:所有位居其上的阶级既无能力也不配统治他们,当前全世界的财产分配都不公正,而支撑财产的基础也并无公平合理可言?你们难道还没有意识到:一旦这些看法生根发芽,一旦它们被广泛传播,一旦它们深入民心,它们迟早必然引发——我不知是何时或以何种方式——一场可怕的革命?

用户评价

读完一本关于法国大革命的书,虽然书名并非直接点明,但其精妙的笔触和深刻的洞察让我对那个时代产生了前所未有的理解。作者仿佛一位穿越时空的向导,带领读者漫步在革命前的法国街头,感受贵族的奢华与平民的疾苦,体会着旧制度下根深蒂固的等级森严和即将爆发的社会矛盾。书中对于当时社会结构的细致描绘,尤其是对各个阶层生活方式、思想观念的鲜活呈现,让我仿佛身临其境,能够清晰地看到那个看似稳固的旧世界是如何在内部的裂痕中摇摇欲坠。作者并没有简单地罗列史实,而是通过对人物心理、情感的细腻捕捉,以及对事件背后动机的深入剖析,揭示了革命爆发并非一蹴而就,而是长期积累的社会压抑和不满的必然结果。读到那些关于饥饿、不公和绝望的片段时,我甚至能感受到空气中弥漫的沉重气息,以及压抑在人们心底的怒火。这本书最让我惊叹的是其叙事方式,它不是枯燥的说教,而是充满了戏剧性的张力,如同观看一部史诗级的电影,让我沉浸其中,久久不能自拔。作者的语言驾驭能力极强,字里行间流淌着智慧的光芒,让我不断反思历史的进程和人类社会的演变。

评分最近读到一本关于社会秩序与变革的书,其深刻的见解让我对历史的进程有了新的认识。作者并非简单地描述事件的发生,而是深入挖掘了导致社会剧烈动荡的深层原因。书中对“旧制度”的分析尤为精彩,它并非被描绘成一个简单压迫性的实体,而是展现了其内部的复杂性,以及那些看似合理实则已不可持续的逻辑。我被书中对“特权”的分析所吸引,它不仅仅是经济上的不平等,更是社会阶层之间沟通渠道的堵塞,以及信息不对称所导致的普遍不满。作者用一种近乎考古的严谨,去剥离历史的表象,展现其内在的结构性问题。这种对社会“症结”的精准定位,让我深刻理解了为何一些看似稳固的体系会在一夜之间崩塌。书中对于“革命”的讨论,也避免了脸谱化的描绘,而是将其视为一个复杂、多面向的过程,包含了希望、失落、理想与现实的碰撞。读这本书,我仿佛与作者一同进行了一场深入的社会学与历史学的探险,每一次翻页都伴随着新的发现和更深刻的思考。

评分最近偶然翻阅了一本关于社会变革的书,虽然它的核心主题并非直接聚焦于某一场特定的历史事件,但其中对于权力结构、精英阶层的运作以及底层民众的生存状态的探讨,却深深地触动了我。作者以一种近乎冷峻的笔触,解构了那些看似不可撼动的社会基石,揭示了其脆弱和易碎的一面。我尤其被书中对于“特权”概念的深入解析所吸引,它不再是抽象的道德谴责,而是通过具体的社会现象和权力分配方式,展现了特权是如何在无形中塑造社会格局,又如何成为引发动荡的导火索。书中所描绘的那些生活在象牙塔里的“上层人士”,他们对现实的认知偏差,对民意的漠视,以及他们内部盘根错节的关系网,都让我印象深刻。同时,作者对底层民众的境遇也给予了充分的关注,通过生动的细节描绘,展现了他们的挣扎、希望和最终被压垮的绝望。这种对社会肌理的细致解剖,让我对“变革”二字有了更深刻的理解,它不仅仅是政治上的洗牌,更是社会结构、思想观念以及权力关系的全面重塑。这本书让我看到了历史发展中那些不易被察觉的“暗流”,那些在表面平静下涌动的巨大力量。

评分这是一本让我思考良久的著作。它并非一本宏大叙事的历史专著,更多的是以一种极其个人化、甚至带有某种“亲历者”视角的叙述,去探索一个复杂而动荡的时代。作者巧妙地将宏大的历史背景与微观的人物情感 intertwined,让读者在感受时代洪流的同时,也能体会到个体在历史漩涡中的挣扎与选择。我尤其赞赏作者对“旧”与“新”之间张力的描绘,那种新旧交替时期的迷茫、困惑、抗拒与渴望,被刻画得淋漓尽致。书中那些关于观念冲突、生活方式碰撞的细节,如同一面面棱镜,折射出那个时代的多彩与混乱。我仿佛能够听到旧时代贵族的优雅叹息,也能感受到新时代改革者的激昂口号。作者并没有给出简单的答案,而是通过一种引人入胜的方式,引导读者去思考,去判断。他对于人性弱点,如恐惧、贪婪、固执等的刻画,也极为真实,使得书中人物跃然纸上,栩栩如生。读完之后,我感到一种深深的震撼,不仅仅是对那个历史时期的理解,更是对人类社会发展规律的一种全新认知。

评分这是一本让我沉浸其中,并不断进行自我反思的读物。作者以一种非常独特的方式,讲述了一个关于时代变迁的故事。它不是枯燥的史料堆砌,而是通过对人物命运的细致描摹,以及对社会氛围的生动还原,将读者带入了一个充满张力的时代。我被书中对于“旧”的挽留与“新”的呼唤之间的纠缠所吸引。作者并没有站在任何一方,而是以一种超然的视角,去观察和解读那些在时代洪流中挣扎的人物。我能感受到那些坚守旧有秩序的人们的无奈,也能体会到那些渴望变革者的激情。书中对于社会结构中那些不易察觉的裂痕的剖析,以及这些裂痕如何一步步扩大,最终导致整个体系的动摇,都让我深思。这种对因果关系的深入挖掘,让我对历史的发生有了更深刻的理解。它不仅仅是某个事件的孤立发生,而是无数个个体选择与社会力量交织作用的结果。这本书让我看到了历史的温度,也看到了人性的复杂,它促使我去思考,在一个变革的时代,我们该如何自处,又该如何选择。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![秘密:诺奖得主的布衣与光环 [Nobel Laureates:The Secret of Their Success] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12200404/59a50723Nd43b7314.jpg)

![意志力:海明威传 [By force of will: the life and art of Ernest Hemingway] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12202114/5924ee1dNf8241e16.jpg)