具体描述

商品参数

基本信息

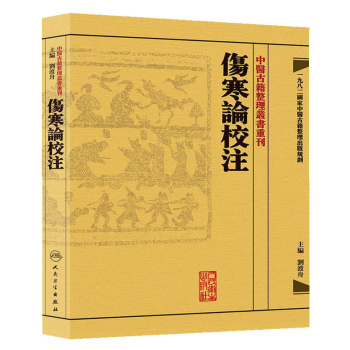

书名:中醫古籍整理叢書重刊·傷寒論校注

定价:42.00元

作者:刘渡舟 编

出版社:人民卫生出版社

出版日期:2013-6-1

ISBN:9787117171021

字数:184000

页码:286

版次:1

装帧:精装

开本:32开

内容介绍

《中医古籍整理丛书重刊:伤寒论校注》系汉张仲景所著,是一部理论与实践相结合的中医经典著作,为历代习医者 读之书。但《中医古籍整理丛书重刊:伤寒论校注》年代久远,文字古朴,为便于读者习研,特编此书。《中医古籍整理丛书重刊:伤寒论校注》以明趟开美摹宋刻本为底本校注而成。全书共十卷。卷一为辨脉法、平脉法;卷二为伤寒例、辨痓湿暍病脉证、辨太阳病脉证并治上;卷三至卷六分述六经病脉证并治;卷七至卷十分述辨霍乱、阴阳易及汗吐下诸可诸不可脉证并治。每卷各专论均有“提要”,钩玄全篇大意宏旨。各条设“校注”对原文逐条进行校注,正字形,辨讹误,明字音,释辞句,训诂解难。设“按语”,对原文探微索奥,阐发新义。正文前附“校注说明”介绍《中医古籍整理丛书重刊:伤寒论校注》版本和校勘方法;书末附有“校注后记”,文献丰富,考证翔实,尽其理致,有较高的学术价值。

《中医古籍整理丛书重刊:伤寒论校注》既保持了宋本《伤寒论》原貌,又体现了近代学者研究《伤寒论》的新成就,是目前学习研究《伤寒论》的版本

关联推荐

《中医古籍整理丛书重刊:伤寒论校注》是以明赵开美摹宋刻本为底本校注出版。不仅反映了作者较高的中医文献水平,也体现了他们毕生所学和临床经验之精华。在保持宋本《伤寒论》原貌基础上,又体现了近代《伤寒论》研究成果。全书引用文献,丰富翔实,训诂解难,校勘严谨,探微索奥,注释精当,所述按语,彰显大家功底,是不可多得的传世佳本。

目录

翻刻宋版《伤寒论》全文

卷di一

辨脉法di一

平脉法第二

卷第二

伤寒例第三

辨痉湿暍脉证第四

辨太阳病脉证并治上第五

卷第三

辨太阳病脉证并治中第六

卷第四

辨太阳病脉证并治下第七

卷第五

辨阳明病脉证并治第八

辨少阳病脉证并治第九

卷第六

辨太阴病脉证并治第十

辨少阴病脉证并治第十一

辨厥阴病脉证并治第十二

卷第七

辨霍乱病脉证并治第十三

辨阴阳易差后劳复病脉证并治第十四

辨不可发汗病脉证并治第十五

辨可发汗病脉证并治第十六

卷第八

辨发汗后病脉证并治第十七

辨不可吐第十八

辨可吐第十九

卷第九

辨不可下病脉证并治第二十

辨可下病脉证并治第二十一

卷第十

辨发汗吐下后病脉证并治第二十二

伤寒论后序

校注后记

附言

方剂索引

用户评价

这本书的出现,对于中医学习者来说,无疑是如获至宝。在学习《伤寒论》的过程中,常常会遇到一些难以理解的术语和概念,这时候,一本好的校注本就显得尤为重要。而这本书,正是这样一本值得信赖的助手。作者在校注时,不仅参考了大量的古代医籍,还融入了自己对《伤寒论》的深入研究和独到见解。他的注释清晰、准确,能够帮助读者快速掌握原著的精髓。我尤其喜欢书中对一些关键条文的详细解读,作者会从多个角度进行分析,并引用相关的文献佐证,使得论证过程严谨而有力。读这本书,我不再是孤立地学习某个知识点,而是能够将各个知识点串联起来,形成一个完整的知识体系。这对于我打牢中医基础,构建自己的学术思想,起到了至关重要的作用。它不仅仅是一本教材,更是一位良师益友,陪伴我踏上漫长而充满挑战的中医学习之路。

评分一本老中医的手稿,翻开书页,泛黄的纸张散发出一种古老而宁静的气息,仿佛能闻到药草的清香。书页上的每一个字都饱含着作者的匠心独运,字里行间流淌着他对医学的深刻理解和一丝不苟的态度。那些古老的方剂,在作者的批注下,变得生动而清晰,不再是遥不可及的经典,而是触手可及的智慧。我仿佛能看到作者当年伏案疾书的身影,在昏黄的灯光下,一遍遍地推敲字句,考证典籍,只为还原《伤寒论》最本真的面貌。这种严谨的治学精神,在如今快节奏的社会里,显得尤为珍贵。每一处校注,都不仅仅是对文字的考量,更是对医理的深究,对临床实践的映照。读着这些文字,我不仅仅是在学习医学知识,更是在接受一种精神的洗礼,一种对传统文化传承的敬意。这不仅仅是一本书,更像是一位老前辈的谆谆教诲,带着岁月的沉淀和医学的温度,缓缓地流入我的心中。

评分读这本书的过程,就像是在与古人进行一场跨越时空的对话。作者的批注,不仅仅是对原著的解释,更像是他个人临床经验的提炼和升华。他会结合自己多年行医的体会,对某些条文和方剂提出独到的见解,这种将理论与实践相结合的分析,让原本冰冷的文字变得温热而富有生命力。我常常在读到某个疑难杂症的论述时,作者的注释就能点醒我,让我茅塞顿开。他不仅告诉我“怎么做”,更让我理解“为什么这么做”,这对于我提升临床思维至关重要。我曾经在遇到一个棘手的病例时,翻阅了这本书,作者关于此病症的辨证思路和用药体会,给了我极大的启发,最终成功地帮助病人摆脱了病痛。这让我深切地体会到,古籍的智慧,经过现代的整理和发扬,依然能焕发出强大的生命力,成为我们应对疾病的有力武器。

评分这本书的装帧设计非常有收藏价值,封面设计简洁大气,书名醒目,一看就知道是正规出版物。打开后,纸张的质感非常好,摸起来舒服,印刷清晰,字迹工整,阅读体验极佳。我尤其欣赏出版社在古籍整理方面的努力,能够将这样一本经典以如此精良的品质呈现给读者,实属不易。封底的介绍也非常详实,让我对这本书的来龙去脉有了初步的了解,知道这是国家级的项目整理出来的成果,这让我对内容的权威性更加信赖。我一直认为,一本好的图书,不仅在于其内容,也在于其载体。这本书在载体上的用心,也体现了对中国传统文化的尊重和重视。对于每一个热爱中医、热爱古籍的读者来说,这绝对是一本值得珍藏的书籍。它不仅仅是一本工具书,更是一件具有历史意义的艺术品,承载着中华民族的智慧结晶。

评分我一直对中医有着浓厚的兴趣,但总觉得古籍晦涩难懂,难以入门。直到我看到了这本《伤寒论校注》,才真正打开了中医古籍的大门。作者的注释如同拨开迷雾的阳光,让那些原本复杂的概念变得豁然开朗。我特别喜欢作者在解释方剂的时候,不仅说明了药方的组成和用法,还深入浅出地分析了药性之间的相互作用,以及为何如此配伍能达到特定的疗效。这种解析方式,让我能够从“是什么”上升到“为什么”,真正理解方剂背后的逻辑。书中的插图也十分精美,辅助理解抽象的医学概念,例如经络图、穴位图等,清晰直观,大大降低了学习门槛。我常常在阅读时,拿出笔来,在空白处做自己的笔记,思考如何将这些理论运用到实际的临症中。这本书不仅让我学到了知识,更培养了我对中医学习的信心和兴趣,让我觉得,深入研究中医并非遥不可及的梦想。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有