具体描述

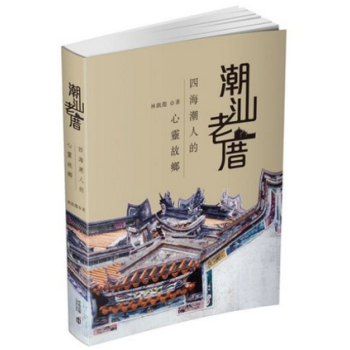

潮汕老厝——四海潮人的心靈故鄉

作者:林凱龍

ISBN:9789888369317

出版社:香港中和出版

出版日期:2016年3月14日

装帧:平装

内容简介

散佈四海的潮人,無論身在何方,成就多大,地位多高,在他們心目中,有一個字永遠是神聖的,提起這個字就足以使他們百感交集,熱淚盈眶。這個字就是“厝”。

本書通過剖析潮汕各類古建築特點,尋找它們各自的淵源和演變的規律,結合潮汕人來源、風水傳說、歷史掌故、民俗文化,對潮汕建築的始源及歷史的演變、潮汕老寨府第的形制與格局、特殊的裝飾工藝及其對潮汕人的影響等,都做了深入的研究和精闢的論述。間中還旁及中外建築藝術的比較,資料詳實,圖片精彩,基本反映了潮汕老厝的全貌。

本書特色

1、大量精美照片,有些老建築已不復存在,這些圖片具有很高的歷史價值。

2、以建築藝術為中心,從文化和審美的角度將筆觸輻射到潮人來源、風水傳說、歷史掌故、民俗文化中去,通過娓娓道來的文字,對潮汕建築的始源及歷史的演變、潮汕老寨府第的形制與格局、特殊的裝飾工藝及其對潮人的影響等,都做了深入的研究和精闢的論述。

作者簡介

林凱龍,字磐石,生於廣東揭陽,汕頭大學長江藝術與設計學院副教授,碩士生導師。作品曾入選七屆全國美展,並在北京、香港、汕頭等地舉辦個人視覺藝術展。為國家重點科研項目《中國美術史》撰稿人和全書插圖作者,著有《潮汕老厝》、《潮汕古俗》、《林凱龍畫集》、《潮汕畫派系列叢書——林凱龍》等。

内页图

用户评价

我是在一个偶然的机会下接触到这类关注地方建筑文化的书籍的,但坦白说,很多作品往往停留在表面的图鉴介绍,缺乏对深层精神内核的挖掘。然而,这本书的叙事方式非常独特,它没有用那种冰冷的学术腔调来剖析结构,而是通过一种近乎口述历史的方式,将那些老厝的故事娓娓道来。我特别欣赏它对“人与建筑”之间关系的探讨,那些砖瓦之间似乎都凝聚着家族的兴衰和潮汕人特有的性格烙印。读起来感觉非常亲切,仿佛作者是一位邻家的长者,正拉着你坐在庭院里,慢悠悠地讲述着家族几代人的风云变幻,每一处斗拱、每一方天井,都有其背后的情感寄托和生活哲理。这种将人文精神融入建筑肌理的写法,是极为高明的,它让冰冷的石头也变得有温度、有灵魂。

评分这本书的装帧设计简直让人眼前一亮,那种典雅中透着岁月沉淀的气息,初拿到手就感觉像是捧着一件珍贵的文物。纸张的质感非常考究,摸上去有种温润的触感,配合着内页那些精美的图片,简直就是一场视觉和触觉的盛宴。我特别留意了一下排版,字里行间留白得恰到好处,阅读起来丝毫没有压迫感,让人可以完全沉浸在那种古朴的氛围里。光是翻阅那些插图,我就能想象出昔日潮汕老厝的雕梁画栋,那些繁复的工艺和精湛的细节,不是泛泛而谈能概括的。这本书的封面设计,那种水墨晕染的意境,就已经透露出一种深厚的文化底蕴,让人对内容充满了期待。它不仅仅是一本书,更像是一个精心制作的艺术品,值得珍藏。装帧的用心程度,已经超越了一般书籍的范畴,更像是一种对传统建筑美学的致敬。

评分这本书的图片质量,简直是达到了专业摄影作品的水准。我尤其喜欢它对光影的捕捉,那种清晨薄雾中老厝的朦胧美,或是午后阳光穿过花窗洒在地上的斑驳光点,都处理得极为到位。而且,不同于一般建筑摄影的刻板,这里的每一张照片似乎都在讲述一个特定的瞬间,充满了故事性。我反复对着其中几张院落深处的照片摩挲了好久,那些青砖上的苔藓、木门上的锈迹,无一不彰显着时间的痕迹,那种历史的厚重感是再好的文字也难以完全描摹出来的。这套视觉资料对于任何一个对传统工艺感兴趣的人来说,都是一份无价的宝藏,它提供了最直观、最细致的观察角度。

评分这本书的语言风格非常具有感染力,它在保持学术严谨性的同时,又充满了文学的韵味。作者的遣词造句细腻而精准,时而如山涧清泉般流畅,时而又如古钟回响般沉稳有力。我尤其欣赏作者在描述某些特殊建筑构件时所用的比喻,既生动形象,又蕴含着深刻的文化寓意。阅读过程中,我常常需要停下来,回味一下某一段话的精妙之处,仿佛作者的文字本身就带着一种仪式感,引导着读者慢慢进入那个旧日潮汕的世界。它成功地做到了雅俗共赏,既能让专家学者从中找到研究的切入点,也能让普通读者在轻松愉快的阅读中领略到中国传统建筑的博大精深,阅读的愉悦感是毋庸置疑的。

评分作为一个对地域文化充满好奇心的读者,我发现这本书的资料搜集工作做得极其扎实,它绝非是走马观花式的浅尝辄止。通过阅读,我似乎能感知到潮汕地区独特的地理环境是如何塑造出这种独特的建筑风格的。无论是对材料的选择,还是对通风、采光等实用功能的考量,都能看出先人智慧的结晶。这本书的深度,在于它成功地构建起一座连接过去与现在的桥梁,它让你明白,这些老厝的每一道结构,都不是凭空出现的,而是对生存环境、宗族观念以及社会形态最直接的回应和记录。这种对地域文化脉络的清晰梳理,使得阅读体验上升到了一个更高的层次,不再是单纯的欣赏美学,而是对一种生活哲学的理解。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有