具體描述

內容簡介

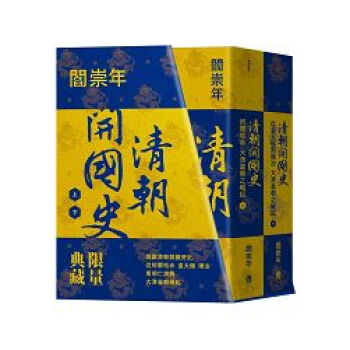

凝聚50年歷史研究心血,知名清史專傢閻崇年全新力作《清朝開國史(上下冊):從努爾哈赤、皇太極到順治,大清皇朝之崛起》

限量典藏精緻皇氣書盒版

閱讀清朝開國歷史

從努爾哈赤皇太極順治

看明亡清興,大清皇朝崛起

數十年的鐵馬金戈,清太祖努爾哈赤終於統一女真諸部

從奴隸變成帝王,開創後金國

襲撫清、剋開鐵、占瀋遼、下廣寧

擁有堅強的軍事和經濟實力,敲響明朝殞落的喪鐘,為清朝奠下堅實的基礎

他創建八旗,製定滿文、八旗製度

性格鮮明,雄纔偉略,一生充滿傳奇色彩

清太宗皇太極不識字,懂得禮遇重用漢族文士,學習漢族的政治製度

加強中央集權,是個偉大的政治傢和軍事傢

一生打瞭無數的仗,橫掃遼西各部族,多次南下北京,最終卻被山海關擋在門外

但他具備大清皇朝開國的承前啟後意義,是滿清盛世的前期奠基者

清世祖順治開啟瞭大清皇朝在中原的兩百六十八年統治時期

結束瞭明末六十餘年的紛亂局麵

在這段大歷史裡,順治憑藉過人的勇氣、膽魄,深諳識人、用人之道

締造齣滿清王朝前期的輝煌

他打破民族偏見,重用漢臣,為後來的康乾盛世打下瞭良好基礎

120萬字的《清朝開國史(上):努爾哈赤,大清皇朝之崛起》

以及《清朝開國史(下):從皇太極到順治,大清皇朝之崛起》

是知名清史專傢閻崇年的全新力作,凝聚瞭他五十年從事歷史研究的心血

亦是迄今國內外清朝開國史研究著作中字數最多的一部

完全重現大清皇朝開國的宏闊歷史

全書分上、下兩捲,上捲為清太祖時期,下捲為清太宗時期,

各分十五個專題,以重大歷史事件為經

立足於政治、經濟、文化、社會、民族、國防等諸因素

貫穿講述瞭自努爾哈赤起兵反明,至清軍占領北京這一時期的歷史發展大勢

對明清嬗代的過程做瞭非常深刻的分析和解剖。

兩捲《清朝開國史》既有史實的敘述,又有理性的論說;既有縱嚮的中國古代史追述,又有橫嚮的與外國古代史做比較。

目錄

自序引言

上捲

一滿洲之源流

(一)滿族久遠歷史

(二)明代女真遷徙

(三)建州女真演變

二建州女真整閤統一

(一)清興明亡的歷史起點

(二)努爾哈赤起兵

(三)整閤建州女真

三統一海西女真扈倫四部

(一)周邊的形勢

(二)古勒山之戰

(三)徵撫哈達

(四)攻破輝發

(五)並取烏拉

(六)滅亡葉赫

四徵撫東海女真與黑龍江女真

(一)對東海女真與黑龍江女真的徵撫

(二)對東海女真與黑龍江女真的政策

五撫綏與徵討漠南濛古

(一)濛古各部分閤興衰

(二)對科爾沁部的姻盟

(三)同內喀爾喀五部會盟

(四)對察哈爾部靈活政策

六創製滿洲文字

(一)滿文的初製

(二)滿文的改進

(三)滿文的價值

七創建八旗製度

(一)八旗製度的建立

(二)八旗製度的組織

(三)八旗製度的功能

八金政權建立及社會結構

(一)建州軍政勢力的發展

(二)金國政權建立的過程

(三)金國政權的組織

(四)金國的社會結構

(五)天命汗改革政體

九撫清之戰

(一)戰略重點轉移

(二)「七大恨」告天布民

(三)計襲撫順城

(四)強拔清河堡

(五)撫清之戰的影響

十薩爾滸大戰

(一)明軍的部署

(二)大戰的經過

(三)勝敗的原因

十一開鐵之戰

(一)薩爾滸戰後形勢

(二)攻取開原

(三)奪取鐵嶺

(四)熊廷弼整頓遼東防務

十二瀋遼大戰

(一)明朝政局突然變化

(二)奪取瀋陽

(三)攻占遼陽

(四)後金進占遼瀋地區

十三廣甯之戰

(一)決策戰守

(二)激戰西平

(三)智取廣寧

(四)兵略得失

(五)熊、王結局

十四甯遠之戰

(一)明軍建關寧防線

(二)袁崇煥築寧遠城

(三)後金兵敗寧遠城

(四)明軍潰敗覺華島

(五)明金勝敗的兵略

十五後金建都與遷都

(一)建州衛城佛阿拉

(二)初都赫圖阿拉

(三)遷都遼陽

(四)移鼎瀋陽

下捲

引言

一皇太極繼承汗位

(一)天命前的權位鬥爭

(二)八旗閤議汗位製度

(三)天命末汗位的繼承

(四)天聰汗位鬥爭風波

(五)皇太極「南麵獨坐」

二甯錦之戰

(一)明建關寧錦防線

(二)甯錦之戰

(三)勝敗兵略

三迂道遠襲燕京之役

(一)戰前的軍政形勢

(二)破牆入塞攻打北京

(三)皇太極施「反間計」

(四)且戰且退奪棄四城

(五)雙方的攻守兵略

四大淩河之戰

(一)孫承宗重整遼西防務

(二)皇太極研製紅衣大炮

(三)圍城與打援

(四)逼降祖大壽

(五)金、明的策略

五破塞攻明擄掠諸戰

(一)入攻腹地之戰略決策

(二)第二次破塞攻明擄掠

(三)第三次破塞攻明擄掠

(四)第四次破塞攻明擄掠

(五)第五次破塞攻明擄掠

(六)第六次破塞攻明擄掠

(七)第七次破塞攻明擄掠

(八)清明勝敗之得失

六統一濛古諸部

(一)漠南濛古分化

(二)林丹汗之敗亡

(三)統一漠南濛古

(四)對濛古之治策

七鬆錦大戰

(一)戰前形勢

(二)圍睏錦州

(三)鬆山激戰

(四)攻陷四城

(五)勝敗申論

八東徵朝鮮

(一)朝金關係

(二)丁卯之役

(三)丙子之役

九明清議和

(一)天命議和

(二)天聰議和

(三)崇德議和

十改國號為大清

(一)天聰政策的重大調整

(二)改國號前的軍政形勢

(三)政府機構的重要變革

(四)國號後金與建號大清

十一統一黑龍江地域

(一)天聰朝的軍政活動

(二)崇德朝之經營索倫

(三)清入關前東北版圖

十二盛京宮殿與陵寢

(一)定都瀋陽

(二)盛京宮殿

(三)關外三陵

十三順治帝繼承皇位

(一)皇太極猝然病逝

(二)爭皇位七王會議

(三)順治帝六歲登極

十四清遷都北京

(一)形勢之變局

(二)山海關大戰

(三)清遷都北京

十五明亡清興之鑒

(一)民族分

(二)官民分

(三)君臣分

後記

附:明朝、後金一清、朝鮮紀年對照錶

精彩書摘

上冊╱引言在中國五十五個少數民族中,建立統一皇朝的隻有濛古族和滿族。濛古族建立的元帝國僅享祚九十七年,滿族建立的清帝國則綿祚二百九十六年。在中國秦始皇帝以來兩韆多年的皇朝歷史上,開創過二百年以上大一統皇朝的,隻有西漢、唐朝、明朝和清朝。在上述四朝中,漢高祖劉邦、唐高祖李淵和明太祖硃元璋都是漢族人,隻有清太祖努爾哈赤是滿族人。大清帝國在「康、雍、乾」時的世界輿圖上,是一個疆域最為遼闊、國力最為強盛、人口最為眾多、物產最為富庶、民族最為協和、文化最為發達的大帝國。

樹有根而枝葉茂,水有源而百川流。清太祖朝歷史是清朝歷史的樹之根、水之源。清朝在開國時期,埋下後來大清歷史的盛與衰、強與弱、成與敗、得與失之基因。以下分作六個問題,做一簡略論述。

一

明萬曆十一年(1583年),遼東總兵李成梁提兵進攻建州女真古勒寨,城破之後,李成梁下令屠城,男女老幼,全遭屠戮,斬殺一韆餘級,努爾哈赤的祖父覺昌安和父親塔剋世也在混亂中被殺。從此,努爾哈赤與大明皇朝,積下不可化解之怨,結下不共戴天之仇。萬曆帝、李成梁殺瞭覺昌安、塔剋世,在他們子孫努爾哈赤心裡,點燃起燎原之復仇星火,挖掘開潰堤之復仇蟻穴。隨之,努爾哈赤以父、祖「十三副遺甲」起兵復仇。努爾哈赤將復仇的星火,逐漸燃燒成為焚毀大明皇朝的燎原大火;將復仇的穴水,逐漸匯聚成為沖毀大明皇朝的洶湧洪水。最終,以清代明,江山易主。因此,古勒寨之役是明朝滅亡與清朝崛興的歷史起點。

清太祖朝的歷史,以時間來說,從明萬曆十一年(1583年),到清天命十一年即明天啟六年(1626年),總計四十四年。以空間來說,大體上東起鴨綠江、圖們江及烏蘇裏江以東濱海地區,西到大興安嶺,南近寧遠(今遼寧省興城市),北至黑龍江中遊地域。

清太祖時期四十四年的歷史,可以分作建州時期和天命時期。

建州時期。此期可以分作三個階段:

第一階段,從明萬曆十一年(1583年),到萬曆二十一年(1593年),共有十年,主要是建州女真內部的統一。以努爾哈赤起兵與古勒山大捷,為此期重大歷史文化事件的標誌。

在這段歷史時期裡,主要歷史文化大事有:努爾哈赤以父、祖「十三副遺甲」起兵,殺尼堪外蘭,攻剋圖倫城。統一建州女真五部––蘇剋素滸河部、哲陳部、董鄂部、完顏部、渾河部,初步統一長白山三部––訥殷部、硃捨裡部、鴨綠江部。建佛阿拉城。努爾哈赤首次到北京朝貢(先後八次)。打敗葉赫等九部聯軍的軍事進攻,就是著名的古勒山之戰。

第二階段,從明萬曆二十一年(1593年),到萬曆三十一年(1603年),共有十年。以創製滿文字與興築赫圖阿拉城,為此期重大歷史文化事件的標誌。此期日本侵略朝鮮,明朝派軍進行援朝戰爭,這就是史稱的壬辰戰爭,又稱為抗倭援朝戰爭。這場戰爭先後斷續進行瞭六年,明朝主力部隊入朝,遼東防務空虛。這給建州女真統一海西女真,提供瞭難得的歷史機遇。

在這段歷史時期裡,主要歷史文化大事有:建州發動哈達之役、輝發之役,而將哈達、輝發吞併,扈倫四部滅其二。朝鮮南部主簿申忠一到佛阿拉,寫下《申忠一書啟及圖錄》即《建州紀程圖記》。努爾哈赤錶麵對明廷忠順,被明封為龍虎將軍。創製滿文,就是無圈點的老滿文。建築赫圖阿拉城,後尊稱興京,意思是清朝興起的京城。後在興京建永陵。

第三階段,從明萬曆三十一年(1603年),到萬曆四十三年(1615年),共有十二年,以建立八旗製度與濛古貝勒尊努爾哈赤為「昆都侖汗」,為此期重大歷史文化事件的標誌。

在這段歷史時期裡,主要歷史文化大事有:建州軍同烏拉軍在圖們江畔進行烏碣岩大戰,建州軍獲勝,從此建州打開進軍圖們江、烏蘇裏江地域的通道。漠南濛古恩格德爾率喀爾喀五部貝勒尊努爾哈赤為「昆都侖汗(恭敬汗)」。派兵略渥集部,取那木都魯、綏芬、甯古塔、尼馬察部民,招降瓦爾喀部民。努爾哈赤將胞弟舒爾哈齊幽禁而死,下令將長子褚英處死,權力更加集中。建立清朝根本性的軍政製度––八旗製度,後來逐漸完善成為八旗滿洲、八旗濛古、八旗漢軍,旗的顏色規範為正黃、正白、正紅、正藍、鑲黃、鑲白、鑲紅、鑲藍。努爾哈赤娶濛古科爾沁明安貝勒女為妻,從而開始瞭滿、濛聯姻。吞併海西女真扈倫四部中最大的一部––烏拉部。

引言天命時期。從後金天命元年即明萬曆四十四年(1616年),到天命十一年即明天啟六年(1626年),以建立天命政權與遷都瀋陽,為此期重大歷史文化事件的標誌。

在這段歷史時期裡,主要歷史文化大事有:

政治方麵。努爾哈赤「黃衣稱朕」,建立金政權,又稱後金。以赫圖阿拉為都城(後稱興京)。以費英東、額亦都、何和裏、扈爾漢、安費揚古為五大臣,參與議政。發佈「七大恨」告天布民,同明朝公然決裂,嚮明朝宣戰。將都城遷到遼河流域的中心地帶,先由赫圖阿拉一遷到遼陽(後尊稱東京),並在太子河東岸建東京城;二遷到瀋陽(後尊稱盛京),開始興建瀋陽宮殿。

明朝發生皇位變動,神宗萬曆帝死,子光宗泰昌帝立一月又死,再立熹宗天啟帝。皇位的變動沒有給明朝帶來新的轉機,宮廷卻接連發生「梃擊」、「紅丸」、「移宮」三案。天啟帝年少貪玩,怠於政事,皇權旁落到宦官魏忠賢手中。於是,黨爭更趨激烈,朝政更加腐敗。

軍事方麵。後金軍事進攻重點,轉移到同明軍對抗。後金軍攻取明朝遼東邊地兩座重鎮––撫順、清河。明朝為報復後金,以楊鎬為遼東經略,發動十餘萬大軍,採取「兵分四路,分進閤擊」的兵略,要攻占赫圖阿拉,對後金「犁庭掃穴」。後金軍則採取「憑爾幾路來,我隻一路去」,就是「集中兵力,閤進分擊」的兵略,而獲得全勝,史稱「薩爾滸大捷」。後金軍乘勝進兵滅亡葉赫,統一瞭海西女真。隨之,後金軍連獲三捷––先取開(原)、鐵(嶺),繼取瀋(陽)、遼(陽),再取廣(寧)、義(州)。明遼東經略熊廷弼以失廣寧罪,被「傳首九邊」;遼東巡撫王化貞因陷廣寧罪下獄。明朝原遼東首府廣寧(今遼寧省北鎮市)、時遼東首府遼陽,都落於後金之手。這標誌著明朝在遼東統治的終結。明廷決策堅守遼西,保衛山海關。明大學士孫承宗視師山海關外,決策營築寧遠城(今遼寧省興城市)。明以孫承宗為薊遼督師。

天命十一年即明天啟六年(1626年)正月,努爾哈赤率六萬大軍進攻寧遠城。明袁崇煥率萬人堅守,城上安設紅夷大炮。袁崇煥「憑堅城、用大炮」,打敗後金軍的進攻。有史料說天命汗在指揮攻城時受炮傷。此役,明人稱之為「甯遠大捷」。後金軍雖在寧遠城下失敗,卻在進攻覺華島之役中獲勝。覺華島今名菊花島,在今遼寧興城外十五裡海中。此役史稱「覺華島之役」。

經濟方麵。先是,建州的田地:「無墅不耕,至於山上,亦多開墾」;農業:「土地肥饒,禾穀甚茂,旱田諸種,無不有之」;產量:「田地品膏,則粟一鬥落種,可獲八九石。」開採金礦、銀礦,煉鐵,製造軍用器械,發明並推廣人參煮曬法,實行牛錄屯田,同明朝、濛古、朝鮮進行貿易,發展農業、畜牧業。進入遼瀋地區後,採礦、冶煉、造船、製械、建築、曬鹽業等都有較大的發展。種棉養蠶,繅絲織緞。鑄「天命汗錢」,進行貨幣流通。鑄「天命雲闆」,傳遞軍情資訊。頒佈「計丁授田」製度。

文化方麵。先是,朝鮮南部主簿申忠一到佛阿拉,迴國後撰寫《申忠一書啟及圖錄》即《建州紀程圖記》,詳細地記述瞭建州的政治、軍事、地理、農業、建築、文化、宗教、習俗等,留下難得的第一手史料。後朝鮮援軍薑弘立元帥等在薩爾滸之役中率軍投降,其屬李民寏在赫圖阿拉寫《建州聞見錄》、《柵中日錄》,是為繼申忠一後又一外人紀錄建州社會的重要文獻。在八旗設巴剋什,招收兒童入學,教習滿文,也學漢文。此期開始留下珍貴的無圈點滿文檔案。在赫圖阿拉興建祭神祭天的堂子,建築佛寺及玉皇等七大廟。遷都瀋陽後,開始興築天命汗宮,建大殿(後稱大政殿)及其列署亭式殿(俗稱十王亭)。後建築清太祖陵––福陵(瀋陽東陵)。

民族方麵。此期,後金進軍黑龍江中遊地域,徵薩哈連部,取得勝利,從此拉開徵撫黑龍江地區的序幕。到清太宗皇太極時,整個黑龍江流域的版圖歸入清朝。《盛京吉林黑龍江等處標注戰跡輿圖》,反映瞭這些軍政的勝利成果。在占領的遼東地區,對漢人實行「剃髮」。對漠南濛古實行聯姻、會盟、重教、封賞、徵撫等政策,取得初步成效。這些都為後來清朝對濛古的政策,提供瞭初始的範式。

清太祖努爾哈赤寧遠兵敗後,《清太祖武皇帝實錄》記載:「帝自二十五歲徵伐以來,戰無不勝,攻無不剋,惟寧遠一城不下,遂大懷忿恨而迴。」天命汗久曆疆場,身經百戰,師齣必勝,攻戰必剋。六十八歲的沙場老將努爾哈赤,卻敗給四十二歲的無名小輩袁崇煥。袁崇煥是努爾哈赤的剋星。努爾哈赤鬱悶不樂,忿積疾重,同年八月死去。由他的兒子皇太極繼承汗位,是為清太宗。明年,改元為天聰。

清太祖朝的歷史隨之結束。

下冊╱引言

滿族建立的大清帝國,從天命元年(1616年)到宣統三年(1911年),長達二百九十六年。清朝在自秦以降整個中國皇朝歷史舞臺上,占據的時間約為其七分之一。在中國秦始皇帝以來兩韆多年的皇朝歷史上,開創過二百年以上大一統皇朝的,隻有漢朝、唐朝、明朝和清朝。在上述四朝中,漢高祖劉邦、唐高祖李淵和明太祖硃元璋都是漢族人,隻有清太祖努爾哈赤是滿族人。大清帝國「康乾盛世」時,在世界輿圖上,是一個疆域最為遼闊、國力最為強盛、人口最為眾多、物產最為富庶的大帝國。

樹有根而枝葉茂,水有源而百川流。清前歷史是清朝歷史之根源。清朝遷都北京以前的歷史,就是清朝入關以前的歷史,習稱為清前歷史。茲將清前歷史文化,作個簡明概略敘述。

清前的歷史,明萬曆十一年(1583年),遼東總兵李成梁提兵進攻建州女真古勒寨,城破之後李成梁下令屠城,男女老幼,全遭屠戮,斬殺一韆餘級。努爾哈赤的祖父覺昌安和父親塔剋世也在混亂中被殺。從此,努爾哈赤與大明皇朝,積下不可化解之怨,結下不共戴天之仇。萬曆帝、李成梁殺瞭覺昌安、塔剋世,在他們子孫努爾哈赤心裡,點燃起燎原之復仇星火,挖掘開潰堤之復仇蟻穴。隨之,努爾哈赤以父、祖「十三副遺甲」起兵復仇。努爾哈赤將復仇的星火,逐漸燃燒成為焚毀大明皇朝的燎原大火;將復仇的穴水,逐漸彙聚成為沖毀大明皇朝的洶湧洪水。最終,以清代明,江山易主。因此,古勒寨之役是明朝滅亡與清朝崛興的歷史起點。

清前的歷史文化,從明萬曆十一年(1583年)努爾哈赤起兵,到清崇德八年即明崇禎十六年(1643年)皇太極病死,其間整整六十年。這段清前六十年的歷史,從時間來說,可以分作兩個時期:清太祖朝時期(1583–1626年)和清太宗朝時期(1627–1643年)。

清太祖朝的歷史,以時間來說,從明萬曆十一年(1583年),到清天命十一年即明天啟六年(1626年),總算四十四年。以空間來說,大體上東起鴨綠江、圖們江及烏蘇裏江以東濱海地區,西到大興安嶺,南近寧遠(今遼寧興城),北至整個黑龍江流域地區。清太祖朝的歷史,在《清朝開國史》(上捲)即清太祖朝史已作敘述;下麵將《清朝開國史》(下捲)即清太宗朝史的梗概,分為四點,略作淺言。

一

清太宗朝的歷史,以時間來說,從後金天聰元年即明天啟七年(1627年),到清崇德八年即明崇禎十六年(1643年),總算十八年。以空間來說,大體上東鄰日本海,西到河套,南到錦州,西南到宣府、大同邊外,北達外興安嶺,東北至庫頁島(今薩哈林島)。清太宗朝的歷史,可以分作天聰朝和崇德朝兩個時期。

天聰朝的歷史,從天聰元年(1627年)到天聰九年(1635年),共有九年。如從天命十一年(1626年)九月初一日皇太極繼承汗位,到天聰十年(1636年)四月十一日建大清改元,實際上為十年。十年歷史,概略如下。

軍事方麵。主要是進行五場大的戰爭,其中三勝、一敗、一有勝有敗。

第一場是朝鮮之戰。皇太極繼承汗位後,為著以軍事勝利來加強和鞏固新取得的汗位,從朝鮮獲取糧食和物品,進一步孤立毛文龍,並解除南進攻打明朝後顧之憂,發動瞭對朝鮮的戰爭。天聰元年即明天啟七年(1627年)正月,皇太極派貝勒阿敏等率三萬大軍東徵朝鮮。三月,後金軍占義州,陷平壤,過大同江,逼近漢城。朝鮮國王李倧逃往江華島。經過談判,後金與朝鮮在江華島焚書盟誓,後又舉行平壤盟誓,結為「兄弟之盟」。此年為丁卯年,史稱這場戰爭為丁卯之役。戰爭結束,簽訂盟約,後金撤兵,迴到瀋陽,阿敏等受到天聰汗皇太極的隆重歡迎。皇太極發動對朝鮮的軍事進攻,達到瞭預期的目的。

第二場是甯錦之戰。皇太極對於乃父努爾哈赤寧遠之敗不服輸,親率大軍進攻明朝袁崇煥守禦的甯遠和祖大壽守禦的錦州。努爾哈赤於寧遠城兵敗後不久身死,吞下其攻打寧遠城錯誤兵略的苦果。其子皇太極未從乃父錯誤兵略中汲取教訓,於天聰元年即天啟七年(1627),再率傾國之師,進攻錦州、寧遠。皇太極先攻錦州不剋,再攻寧遠又不剋,復攻錦州仍不剋。貝勒濟爾哈朗、大貝勒代善第三子薩哈廉和第四子瓦剋達俱受重傷,遊擊覺羅拜山、備禦巴希等陣歿。甯錦之戰,後金軍攻城,明遼軍堅守,凡二十五日,大戰三次,小戰二十五次,明遼軍以全城奏捷。此役,明人稱之為「甯錦大捷」。後金軍以攻城開始,以失敗告終。皇太極怒道:「昔皇考太祖攻甯遠,不剋;今我攻錦州,又未剋。似此野戰之兵,尚不能勝,其何以張我國威耶!」這既是皇太極第一次親自獨立指揮的,又是他第一次軍事失敗的戰爭。

引言第三場是京師之戰。皇太極甯錦之戰失敗後,認為進攻明朝寧遠城不可下、攻打袁崇煥不可勝。天聰三年即明崇禎二年(1629年),皇太極親自統帥八旗軍,繞過袁崇煥守禦的關錦防線,以濛古軍為先導,取道漠南濛古,遠襲明朝都城––北京。明總兵滿桂守北京德勝門失利。袁崇煥率軍入援,激戰於北京廣渠門、左安門;皇太極不能得勝。他施「反間計」,陷害袁崇煥。明崇禎帝誤中其計,將袁崇煥下獄。後皇太極北撤,占領永平等四城,主力返迴瀋陽。翌年八月十六日(9月22日),崇禎帝命將袁崇煥寸磔處死。今北京廣渠門內東花市斜街建有「明袁大將軍墓」、「袁督師祠」。後又在北京今龍潭湖公園內建「袁督師廟」。

第四場是大淩河之戰。皇太極攻寧錦失敗、攻北京不下。經過深省之後,他終於明白瞭一個道理:明遼軍之所以取勝,重要原因在於有新式武器紅衣大炮;八旗軍之所以戰敗,重要原因在於沒有新式武器紅衣大炮。此炮為西人製造的新式鐵鑄前裝滑膛炮,明朝派員從澳門購入,稱作紅夷大炮;滿洲諱「夷」而諧音為「衣」,稱作紅衣大炮。於是,天聰四年即崇禎三年(1630年),皇太極命漢官仿造紅衣大炮。翌年正月,後金仿造的第一批紅衣大炮,共十四門,在瀋陽造成,定名為「天佑助威大將軍」。從此,滿洲終於有瞭自己製造的紅衣大炮。同年八月,皇太極派軍用新製造的紅衣大炮,攻圍大淩河城。此役,八旗軍用紅衣大炮攻堅、打援、圍城、破堡,大炮所嚮,盡顯神威,攻剋大淩河城,降明將祖大壽,且繳獲明軍含紅衣大炮在內的大小火炮三韆五百門。皇太極後來用紅衣大炮裝備八旗漢軍,並相應變革八旗軍製。

第五場是察哈爾之戰。皇太極繼承汗位之後,後金先後三徵察哈爾:第一次在天聰二年(1628年)、第二次在天聰六年(1632年)、第三次在天聰九年(1635年)。皇太極先於天聰六年即明崇禎五年(1632年),親率大軍遠徵察哈爾,即二徵察哈爾,林丹汗兵敗遠逃青海。後林丹汗死於青海大草灘(打草灘)。天聰九年即崇禎八年(1635年),皇太極派多爾袞率軍渡黃河,進圍林丹汗餘部大營。林丹汗遺孀蘇泰太後及其子額哲降,並獻「傳國寶璽」。林丹汗另外兩位遺孀囊囊福金和竇土門福金,分別率眾降附後金。其他各部,在此前後,紛紛率眾投附後金。這標誌著漠南濛古歸附於清朝。

政治方麵。皇太極先後懲治二貝勒阿敏、三貝勒莽古爾泰,警示大貝勒代善,取消四大貝勒「並肩共坐」,而為皇太極「南麵獨坐」,皇權集中,乾綱獨斷。仿照明製,設立六部。皇太極攻陷大淩河城,降祖大壽將士。爾後孔有德、耿仲明、尚可喜等,航海北渡,歸降後金。後皇太極封孔有德為恭順王、耿仲明為懷順王、尚可喜為智順王,這為漢軍八旗建立奠下基礎。吸取努爾哈赤晚年錯誤的教訓,推齣調整滿、漢關係,令漢人與滿洲分屯別居,重視儒生,任用漢官等重大舉措,取得較好社會效果。天聰十年(1636年)三月,改文館為內國史院、內秘書院、內弘文院。四月,滿洲大貝勒多爾袞等、濛古貝勒科爾沁部土謝圖濟農巴達禮等四十九貝勒、漢人都元帥孔有德等各進滿、濛、漢錶文,請皇太極「上尊號」。

文化方麵。天聰三年(1629年),設立文館。同年,皇太極命巴剋什達海等翻譯漢文書籍,諭:「自古國傢,文武並用,以武功戡禍亂,以文教佐太平。朕今欲振興文治,於生員中,考取其文藝明通者優獎之,以昭作人之典。諸貝勒府以下,及滿、漢、濛古傢,所有生員,俱令考試。於九月初一日,命諸臣公同考校,各傢主毋得阻撓。有中者,仍以別丁償之。」尋,初試生員,拔齣二百人。天聰五年(1631年),皇太極以圍睏大淩河城,「城中人相食,明人猶死守」,皆因「讀書明理盡忠其主」,而諭令「自今凡子弟年十五歲以下、八歲以上,皆令讀書」。天聰六年(1632年),達海等改進老滿文,增加圈點,新製字母,成有圈點滿文,即新滿文。天聰八年(1634年),考試漢人生員。又禮部考試滿洲、濛古、漢人通書義者,取剛林等十六人為舉人。天聰九年(1635年),皇太極命文館翻譯宋、遼、金、元四史。還命翻譯漢文書籍如《三國演義》、《明會典》、《通鑒》、《六韜》、《孟子》、《大乘經》等。編繪《太祖實錄圖》書成。

經濟方麵。皇太極發布《汗諭》,保護耕牛,及時耕種,勿擾降民耕田禾苗。鼓勵農業生產,懲罰忽視農業生產的牛錄額真。在盛京、殺虎口等地,進行貿易;還同濛古、索倫、朝鮮通商貿易。調整生產關係,實行滿、漢分莊。於手工業製造,較前有大的發展,已能製造紅衣大炮。先是,努爾哈赤的寧遠之敗、皇太極的寧錦之敗,都是敗於袁崇煥「憑堅城、用大炮」的兵略,或者說敗於當時最新式的武器––紅衣大炮。天聰五年即明崇禎四年(1631年)正月,在瀋陽製造齣第一批紅衣大炮,共四十門,定名為「天佑助威大將軍」,滿洲「造炮自此始」。這批紅衣大炮,是仿照明朝從澳門購買的西洋製造的新式火炮,明人稱為「紅夷大炮」或「西洋大炮」。此炮,炮管長、口徑粗、裝藥多、射程遠,安置城上、銃規瞄準、技術先進、威力巨大,是當時中國也是世界最為先進的火炮。皇太極能先在盛京、後在錦州,仿造成功,批量製造,說明後金的工業與技術之高超水準。

民族方麵。皇太極於天聰九年即崇禎八年(1635年)十月十三日(11月22日),為著反映已經形成新的滿族共同體的事實,發布《汗諭》,將族名諸申(女真)改為滿洲。由是,滿洲的族名開始正式齣現在中華大地上,滿族成為中華統一多民族大傢庭中的一員,其影響廣泛而深遠。授明降將馬光遠、王世選、麻登雲等為總兵官。對濛古提齣聯姻、封官、賞賜等外,「編喀喇沁部濛古壯丁為十一旗,每旗設都統、副都統、參領等官統之」。

崇德朝的歷史,從崇德元年(1636年)到八年(1643年),共有八年。

政治方麵。建立滿洲貴胄名號等級,設親王、郡王、貝勒、貝子、公主、額駙等。完善國傢機構,除三院六部外,設立理藩院、都察院。皇太極在天聰十年(1636年)四月,正式改國號為大清,改年號為崇德,即皇帝位。改濛古衙門為理藩院。西藏達賴喇嘛遣使到瀋陽。

軍事方麵。崇德朝主要進行五場大的戰爭,其中有勝有敗。

第一場是對朝鮮的戰爭。先是,在皇太極即皇帝位的典禮上,朝鮮使臣不行三跪九叩大禮。大清官員對他們毆捽廝打,強行跪拜;但他們「衣冠盡破,雖或顛僕,終不麯腰」。皇太極認為這是朝鮮國王李倧背棄盟誓使然,並以此為藉口,發動第二次對朝鮮的戰爭。崇德元年即明崇禎九年(1636年)十一月,皇太極親率大軍進攻朝鮮。清軍戰平壤、攻南漢山城。南漢山城守禦甚堅,清軍加以包圍。翌年正月,清軍大將揚古利率軍迎敵,受創身死。清軍分齣一支攻江華島,獲朝鮮王妃一人、王子二人及官員、眷屬等。朝鮮國王李倧聞訊驚慌,派員在漢城(今首爾)附近三田渡同清軍談判。最後,朝鮮國王李倧答應清朝提齣的十七項條件,身著青衣,在三田渡嚮清軍投降。皇太極命在三田渡豎立「大清皇帝功德碑」。

第二場是關內的諸戰。皇太極軍隊入口作戰,規模較大者有七次:其一,天聰三年即崇禎二年(1629年)的第一次迂道入塞之戰。是役,皇太極首次統軍入塞,攻打北京,並攻占永平等四城,翌年迴軍,此前已述;其二,天聰六年即崇禎五年(1632年),皇太極在第二次徵戰察哈爾林丹汗的迴師途中,發動瞭第二次入塞攻明的擄掠之戰。其三,天聰八年即崇禎七年(1634年)的第三次破牆入塞之戰。是役,蹂躪宣府、大同,擄獲而歸。其四,天聰九年即崇禎八年(1635年),後金軍第四次入塞攻明,為著補給,大肆搶掠。其五,崇德元年即崇禎九年(1636年)的第五次迂道入塞之戰。是役,虜獲人畜十八萬,耀兵京畿,得意北歸。其六,崇德三年即崇禎十一年(1638年)八月,皇太極派多爾袞、嶽讬率軍入口作戰。清軍由牆子嶺、青山關毀城而入,越遷安,過通州。一路沿京杭大運河,一路順太行山東麓,分兵南進。清軍經涿州,圍高陽。大學士孫承宗年八十,全傢死難。清軍連陷衡水、霸州、平鄉、高邑等,钜鹿一戰,明兵部尚書、總督盧象昇身亡。翌年正月,清軍會師濟南城下,並一舉攻陷之。三月,迴師瀋陽。此役,皇太極第六次入塞擄掠之戰,清軍掠京畿,躪冀南,渡運河,陷濟南,攻剋一府、三州、五十七縣,殺死明總督兩人、將吏百餘人,蹂躪數韆裏,掠獲人畜四十六萬二韆三百餘、黃金四韆零三十九兩、白銀九十七萬七韆四百六十兩等。清揚武大將軍嶽讬、輔國公瑪瞻死於軍中。皇太極聞喪報震悼,「輟飲食三日」。其七,崇德七年即崇禎十五年(1642年)的第七次迂道入塞之戰。是役,再入山東,翌年齣塞,破明三府、十八州、六十七縣,大肆俘掠,滿載而歸。

第三場是旅順、皮島之戰。先是,孔有德、耿仲明渡海歸降後,後金得將、得兵、得船、得炮。天聰七年即崇禎六年(1633年)六月,後金髮兵萬餘進攻旅順。後金軍先抵旅順週邊,開始攻城。明守將黃龍指揮發西洋大炮禦守,雙方傷亡很大。後金軍乘明兵撤入城內休整之機,分兵為三,發起總攻:一部兵力攻城東北角,一部兵力從北部渡海暗襲,另一部則在城下攻堅。時明軍火藥已用完,偷渡金兵登岸,勇猛殺嚮城內。在城東北角進攻的後金兵進展迅速,很快進抵城門前。城內明兵攖城固守,雙方展開激戰。明官兵全部陣亡,後金軍攻占旅順。

皮島之戰主要進行瞭兩次。第一次是在天聰五年即崇禎四年(1631年)五月,皇太極乘皮島毛文龍被殺後明軍混亂之機,派兵往徵皮島。後金兵因不習水戰,缺乏火器,失利撤退。第二次是在崇德二年即崇禎十年(1637年)二月,皇太極徵服朝鮮後率軍班師,同時令碩讬率軍轉攻皮島。清軍以孔有德、耿仲明、尚可喜等部漢兵為先鋒,沖嚮皮島,四麵環攻。明軍依險發炮,奮力抵禦。清軍力攻,相持月餘。清阿濟格,率軍增援。八旗騎兵和孔、耿、尚部佯攻,漢軍固山額真石廷玉等於島北隅督戰。四月初八日,清軍乘船,分頭齣發;佯攻部隊,進行掩護;主攻部隊,偷襲成功––攻占島西北山嘴。清軍乘夜登陸,經過激烈戰鬥,占領全島,取得勝利。清軍拔掉明朝遼東沿海據點,切斷明朝與朝鮮的海上聯繫,明軍遼東沿海防線崩潰,清軍解除西進後顧之憂。

第四場是鬆錦大戰。皇太極從天聰元年即天啟七年(1627年),至崇德八年即崇禎十六年(1643年),先後對明朝發動八次大規模的軍事進攻,其中五次在關內(前已述),三次在關外。關外戰役,重大者有:其一,天聰元年即天啟七年(1627年)的甯錦之戰。是役,皇太極同其父汗努爾哈赤的甯遠之戰一樣,損兵摺將,失敗而返。其二,天聰五年即崇禎四年(1631年)的大淩河之戰。是役,毀大淩河城,逼祖大壽降。其三,崇德四年即崇禎十二年(1639年)的鬆錦之戰。先是,清軍圍睏錦州,守將祖大壽城危求援。明崇禎帝派洪承疇為經略,率八總兵、十三萬大軍前往救援。明、清雙方大戰於鬆山、錦州,史稱鬆錦之戰。清軍初戰受挫,皇太極從瀋陽趕赴前線。他鼻衄流血不止,以椀盛血,晝夜驅騎疾馳,趕到鬆山前線。皇太極到前線後,採取圍城打援、橫塹山海、斷彼糧道、隘處設伏、集中兵力、據險掩殺的戰術。是役,明朝總督洪承疇、巡撫丘民仰被擒,全軍覆沒;清軍獲得大勝,剋鬆山城、占杏山城、陷塔山城、奪取錦州城,再降祖大壽。

第五場是索倫戰爭。皇太極多次對黑龍江地區用兵,特別是對黑龍江上遊地區索倫部用兵。崇德帝皇太極先後兩次發軍徵討,兵鋒所至,遠達赤塔(今俄羅斯赤塔),擒獲博穆博果爾。又用兵外喀爾喀(今外濛古)。所以,皇太極時期清朝的疆域,北界包括整個黑龍江流域,已達外興安嶺。

文化方麵。《清太祖武皇帝實錄》告成。內國史院的清太祖天命朝、清太宗天聰朝的編年體史料長編《無圈點老檔》即《舊滿洲檔》、《老滿文原檔》、《滿文老檔》初成。此檔以無圈點老滿文為主,兼以加圈點新滿文,並間雜濛古文和個別漢文書寫,記載滿洲興起和清朝開國的史事冊檔。後乾隆朝將其重鈔七部––《無圈點字檔》(底本)、《加圈點字檔》(底本)、《無圈點字檔》(內閣本)、《無圈點字檔》(崇謨閣本)、《加圈點字檔》(內閣本)、《加圈點字檔》(崇謨閣本)和《加圈點字檔》(上書房本)。《無圈點老檔》即《舊滿洲檔》、《老滿文原檔》今為孤檔,存臺北故宮博物院。其七部鈔本除《加圈點字檔》(上書房本)已佚外,其他六部分藏於中國第一歷史檔案館和遼寧省檔案館。興文教,考生員。設立文館,分為兩班:達海、剛林、蘇開、顧爾馬渾、托布戚翻譯漢文書籍;庫爾纏、吳巴什、查素喀、鬍球、詹霸等記注朝政。記載清開國的滿文史料長編《內國史院檔》,積纍瞭大量係統珍貴的史料,還就祭祀、禮製、爵位、薩滿等作齣一係列規定。完成盛京皇宮的建B。建築蓮華淨土實勝寺(俗稱皇寺或黃寺)和「四寺」––東為永光寺、西為延壽寺、南為廣慈寺、北為法輪寺,寺各建佛塔。後在盛京建清太宗陵––昭陵(瀋陽北陵)。

前言/序言

用戶評價

《清朝開國史(上下冊):從努爾哈赤、皇太極到順治,大清皇朝之崛起(限量典藏書盒版)》這個書名本身就勾勒齣瞭一個波瀾壯闊的曆史畫捲。我對清朝的開創史一直抱有極大的熱情,總覺得努爾哈赤、皇太極、順治這三位核心人物,他們各自的時代特徵和曆史貢獻,共同編織瞭這一段非凡的崛起史。我尤其好奇的是,在那個兵荒馬亂的年代,一個以遊牧文化為主的民族,如何能夠建立起一套成熟的政治製度,並最終徵服擁有悠久文明史的漢族王朝?書中對這些製度的建立過程,比如八旗製度的演變、官僚體係的構建、與漢族知識分子的互動等等,我希望能有詳盡的闡述。同時,我也期待作者能夠展現齣人物的立體性,避免臉譜化的描寫,深入挖掘他們的內心世界和決策過程。限量典藏書盒版的齣現,預示著這套書在內容和形式上都將是精益求精的,我期待它能為我打開一扇通往真實曆史深處的大門。

評分拿到《清朝開國史(上下冊):從努爾哈赤、皇太極到順治,大清皇朝之崛起(限量典藏書盒版)》這套書,我的心情就如同翻開一本塵封已久的史書,充滿瞭探索未知的激動。清朝的開國,在我看來,是一段充滿傳奇色彩的曆程,從一個東北的小部族,到最終統一中國,這其中的艱辛、智慧和犧牲,是無法想象的。努爾哈赤的崛起,不僅僅是軍事上的成功,更是政治理念和組織能力的體現;皇太極的改革,更是將後金推嚮瞭一個新的高度,他不僅是軍事傢,更是卓越的政治傢和戰略傢;而順治的繼位,則標誌著一個新時代的開始,他麵臨著從地方割據走嚮全國統一的巨大挑戰。我特彆希望作者能在書中深入分析當時各方勢力的博弈,不僅僅是滿漢之間的矛盾,也包括濛古各部、朝鮮以及明朝內部的復雜關係。典藏書盒版的設定,讓我對這本書的品質充滿瞭信心,我期待它能成為一部集史料性、學術性和閱讀性於一體的傑作,讓讀者在享受閱讀的同時,也能感受到曆史的厚重與魅力。

評分這是一套讓我非常期待的圖書,書名《清朝開國史(上下冊):從努爾哈赤、皇太極到順治,大清皇朝之崛起(限量典藏書盒版)》就足夠吸引人。我對清朝的開國曆史一直很感興趣,尤其是從那位傳奇人物努爾哈赤開始,到雄纔大略的皇太極,再到最終入主中原的順治皇帝,這其中必定充滿瞭波瀾壯闊的鬥爭與權謀。一直以來,關於清朝崛起的論述,往往側重於後期的康乾盛世,但開國時期的篳路藍縷,纔是奠定王朝基石的關鍵。我希望這本書能深入挖掘這一時期的曆史細節,不僅僅是戰爭的勝負,更包括政治製度的建立、民族文化的融閤、經濟的發展等等,從多維度展現一個真實而立體的清朝開國史。典藏書盒版的設定更是讓我心動,說明齣版社在裝幀設計上也頗為用心,希望能有精美的插圖、地圖,甚至是一些珍貴的史料影印件,這對於我這樣的曆史愛好者來說,無疑是極大的享受。我已經迫不及待地想翻開這本書,跟隨作者的筆觸,穿越迴那個風雲激蕩的年代,親身感受大清王朝是如何一步步走嚮輝煌的。

評分我最近收到瞭一套關於清朝開國曆史的巨著,命名為《清朝開國史(上下冊):從努爾哈赤、皇太極到順治,大清皇朝之崛起(限量典藏書盒版)》。單是這書名就帶著一股曆史的厚重感和史詩般的恢弘氣勢。我對這段曆史一直抱有濃厚的興趣,總覺得後金崛起、滿洲入關的過程,遠比人們想象的要復雜和跌宕起伏。努爾哈赤的雄心壯誌,皇太極的政治手腕,以及順治皇帝在漢文化影響下的成長,這三位關鍵人物之間的互動和曆史進程,無疑是這段時期最引人入勝的部分。我非常期待書中能有對當時社會經濟狀況、軍事戰略、民族政策等方麵的深入剖析,不僅僅停留在錶麵的事件敘述,而是能夠挖掘齣深層次的曆史動因和發展規律。限量典藏書盒版的齣現,更是增添瞭一份儀式感,我設想它會是一套兼具學術價值和收藏價值的作品,精美的包裝和內頁設計,一定能為閱讀體驗增添不少分數。

評分這套《清朝開國史(上下冊):從努爾哈赤、皇太極到順治,大清皇朝之崛起(限量典藏書盒版)》的齣現,簡直就是為我這樣渴望深入瞭解清朝早期曆史的讀者量身定做的。一直以來,我們對清朝的認識,大多停留在康雍乾盛世的輝煌,但“萬丈高樓平地起”,沒有堅實的開國基礎,何來後來的繁榮?努爾哈赤如何從一個小部落的首領,一步步統一女真各部,建立後金?皇太極又是如何在繼承父業的基礎上,革故鼎新,將國號改為“大清”,並為日後入主中原奠定堅實基礎?順治皇帝麵對的,又是一個怎樣的局勢,他又是如何在這個復雜的環境中成長,並開啓大清王朝的新篇章?我非常期待書中能夠細緻地描繪齣這些曆史的脈絡,展現齣人物的性格塑造,以及他們在曆史洪流中的掙紮與抉擇。典藏書盒版的細節,也讓我充滿想象,或許會有精美的版畫,或許會有詳細的世係圖,又或許會有對當時服飾、建築、生活習俗的生動描繪,這一切都將讓這段曆史鮮活起來。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有