具体描述

内容介绍

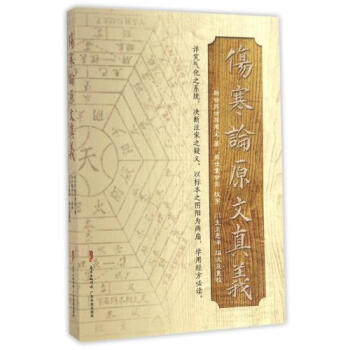

本书是作者根据张仲景所著《伤寒论》所列的113方(原缺一方)以类为纲加以整理而成。全书按类分为桂枝汤类、麻黄汤类、葛根汤类、柴胡汤类、栀子豉汤类、承气汤类、泻心汤类、白虎汤类、五苓散类、四逆汤类、理中汤类及杂方类12章,将有关加减各方附入各大类下。每一处方下大多分别详列本方的用量、定义、病状、脉象、药解、煮服法、服后现象等,并将有关功能相近似的处方,详述其鉴别方法。 左氏曾受聘于北平国医学院教授,后应邀为学院名誉院长。左氏博览医学典籍,博采众家之长,医术高明,时为名医之一,深受爱戴。 《伤寒论类方汇参》“以仲景成法,时贤诸案,名医杰作,准古酌今,汇合一编”,对类方有分析,有鉴别,有辨证加减应用的体会,有旁征博引的翔实文献资料,提纲挈领,条分缕析。便于鉴别和临证应用。本书适用于中医临床工作者和方药研究人员学习参考。

目录

七天无理由退换货服务

本店图书全部为正版图书

用户评价

这本《伤寒论类方汇参》确实是中医学习者案头必备的宝典。我当初抱着对经典学习的热忱购入此书,主要是想深入理解仲景辨证论治的精髓。书中对每一首方剂的演变脉络梳理得极为清晰,不仅罗列了原方,更结合了左季云老先生多年的临床实践经验,提供了大量的临证发挥和加减变化。比如,对麻黄汤、桂枝汤这类基础方剂的剖析,绝非浅尝辄止,而是从方中几味药的君臣佐使关系入手,层层递进,深入到病机变化的细微之处。阅读过程中,我深感作者的治学态度严谨扎实,他对原文的引述准确无误,注释更是点睛之笔,能有效帮助初学者跨越理解的鸿沟。更难能可贵的是,作者在论述方证对应时,常常会引用其他医家的观点进行辨析,这种兼容并包的学术视野,极大地拓宽了我对伤寒杂病的认识。对于那些志在精研仲景学说的同道而言,这本书无疑是提供了一个极佳的、系统性的学习框架,能有效避免我们在浩瀚的古籍中迷失方向,真正做到学有所依,用有所据。

评分我是一位在临床摸爬滚打了十几年的中医师,这些年来,各种版本的《伤寒论》注疏、脉要、心法集都有涉猎,但坦白说,真正能让我临床思路豁然开朗的,不多。这本《类方汇参》给我的感觉是,它构建了一个从“方”到“证”,再到“变”的完整逻辑链条。它没有过多地渲染玄奥的理论,而是紧密围绕着“治法”来组织材料。例如,书中对少阳病中风与自利的不同论述,以及太阳病变少阳的脉证对比,分析得细致入微,让我对“和解”的理解不再停留在书本的定义上,而是真正能体会到临床上辨识的难度与关键点。作者似乎非常懂得我们这些实战派的痛点,他将那些看似相似却实则迥异的方剂进行归类比较,用表格或对比的方式呈现出来,极大地方便了记忆和复习。我个人尤其欣赏其中对一些罕用或疑难方剂的深入挖掘,这些内容在普通教材中往往一笔带过,但在左老的笔下,却得到了详尽的方解和应用实例的支撑,极大地丰富了我的临床工具箱。

评分这本书的装帧和排版也体现出了一定的用心。作为一本需要频繁翻阅查阅的工具书,清晰的字体、合理的间距,以及清晰的章节划分,都极大地提升了阅读体验。我特别喜欢它在介绍一些复方时,会附带一张小小的“处方结构图”,直观地展示了药物之间的相互制约和协同作用,这对理解古代医家组方的心思非常有帮助。这种现代化的呈现方式,与深厚的传统医学内容相结合,使得这本书既有学术的深度,又兼具使用的便捷性。它让我感觉自己不是在被动地接受知识,而是在主动地与一位高明的老师进行一场跨越时空的对话。对于致力于将中医理论系统化、现代化应用的同仁们,这本书提供的参照系是非常有价值的。

评分对于正在准备执业医师考试,或者希望打牢中医基础的学生来说,这本书的价值是不可估量的。它不像某些学术专著那样高深莫测,也不像某些普及读物那样流于表面。它的行文风格是那种非常贴近教学的,逻辑清晰,层层递进,就像有一位经验丰富、耐心细致的老师在旁边为你讲解一般。我记得有一次我为一位病人辨证时遇到了棘手的“往来寒热”问题,用药举棋不定,后来翻阅此书,书中对这类表里同病,寒热错杂的方证辨析,结合了病情的进退过程,给出了非常实用的指导意见,让我最终确立了正确的治疗方向。这种将理论与实践紧密结合的能力,是这本书最核心的竞争力。它不是简单地重复《伤寒论》,而是对原著进行了一次系统性的、以临床应用为导向的“再创造”,让冰冷的条文重新焕发出鲜活的生命力。

评分我比较注重“方证对应”的精准性,因为中医辨证的难点就在于,一个病名下,往往存在着几种截然不同的证候,如果方不对证,药效便会大打折扣。这本《类方汇参》在这方面做得极为出色,它没有将所有“腹痛”的方子堆砌在一起,而是根据腹痛的部位、伴随的脉证、以及病人的体质差异,将方剂区分得井井有条。比如,对“少阴病”的理解,往往是许多人的难点,而此书则详细分析了少阴病从桂枝汤、麻黄汤到四逆汤、白通汤的传变路径,清晰地勾勒出少阴病的“里寒”特征和如何鉴别“假热象”。这种精细化的辨识能力训练,对于提升临床思维的深度和准确性至关重要。它促使读者不断地自问:我的这个诊断,是否真正抓住了疾病的核心病机?而不是仅仅停留在“形似”的辨证上。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有