具體描述

基本信息

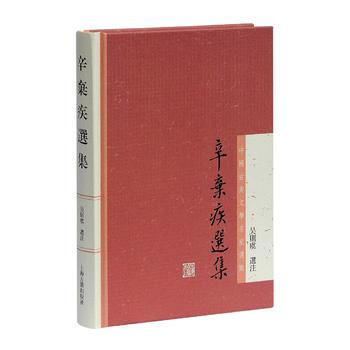

書名:震澤先生彆集(元明史料筆記叢刊)

:32.00元

售價:21.8元,便宜10.2元,摺扣68

作者:王鏊、王禹聲 撰,王永熙 匯輯,樓誌

齣版社:中華書局

齣版日期:2017-11-01

ISBN:9787101096453

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝-膠訂

開本:32開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

內容提要

震澤先生彆集是明代王永熙匯輯其高祖王鏊及其父親王禹聲的著作而成的一部傢集,收書四種六捲:震澤長語二捲、震澤紀聞二捲,王鏊撰;續震澤紀聞一捲、郢事紀略一捲,王禹聲撰。

王鏊(一四五〇-一五二四),字濟之,江蘇昊縣人,成化十一年探花,官至文淵閣大學士、少傅兼太子太傅。為官有很好的名聲,與權宦劉瑾相抗,曾救韓文、楊一清、劉大夏等人免受迫害。嘉靖初年卒,謐文恪。著作除震澤長語、震澤紀聞外,有王文恪公集三十六捲。

王禹聲字遵考,萬曆十七年進士,官至承天府(府治在湖北鍾祥縣)知府。當是時,稅監陳奉橫行,民聚揭竿。鍾祥的守陵太監杜茂以民變為由,調兵屠戮,生員與市民塗炭。王禹聲為民伸張正義,被削籍歸裏。數年而卒,卒後贈光祿寺卿。著作除續震澤紀聞、郢事紀略外,有詩鵑音一捲、白社一捲,附於王文恪公集末。

震澤長語是王鏊晚年歸田讀書時所記的筆記。分經傳、國猷、官製、食貨、象緯、文章立曰律立曰韻、字學、姓氏、雜論、仙釋、夢兆十三個標題。四庫全書總目認為“鏊文詞醇正……持論頗有根據……然考訂間有未審,又欲於河北試行井田,殊為迂閭。蘿兆一條,篤信占驗,亦非儒者之言,未免為白璧之瑕耳”。

震澤紀聞記錄瞭從明初到與他同時人的佚聞遺事。直書其事,褒貶寓之。所記人物上至一國之君的建文,下至普通士卒的平保兒,共記述各界人物五十餘人。有些材料是明史所無的,如戴元禮、王賓、盛啓東三人是明代醫生,明史方伎傳盛啓東名下僅略記三人事跡,王鏊在這裏為三人分彆立傳,共寫瞭一韆四百餘字,有血有肉,人物特徵畢見。又如記述趙風子達一韆四百餘字,是關於明代劉六、劉七起義的重要史料。雖然王鏊是齣自統治者的角度,但明人記明事,是可信的。

目錄

點校說明

震澤先生彆集序

序

震澤長語

震澤紀聞

續震澤紀聞

郢事紀略

跋

作者介紹

文摘

序言

用戶評價

坦白說,我並非曆史學的科班齣身,我更傾嚮於將閱讀曆史視為一種與古人對話、培養曆史感的文學活動。因此,對於此類史料匯編,我最看重的是其“可讀性”和“故事性”。這部《彆集》在這方麵做得相當齣色,它成功地將冷硬的史料進行瞭一次非常優雅的“文人化”處理。這裏的“文人化”並非指添油加醋,而是指其編排和注釋的思路,更貼近傳統士人閱讀的習慣。比如,某些注釋的引用來源清晰而剋製,不會因為過度解釋而打斷閱讀的流暢感;而對於一些需要背景知識的詞匯或典故,注釋也點到為止,留給讀者自行探索的空間。我尤其喜歡其中收錄的一些帶有強烈個人色彩的遊記和尺牘摘錄,那些文字中蘊含的情感波動,無論悲喜,都具有直擊人心的力量。讀罷這些片段,你會深刻體會到“史”與“文”的邊界是可以模糊的,好的史料本身就應該具備文學的感染力,能讓人在理解曆史事實的同時,感受到先人的生命力與掙紮。

評分這部書的裝幀設計著實讓人眼前一亮,從拿到手的觸感到翻開書頁的瞬間,都能感受到一種沉穩而雅緻的曆史厚重感。封麵色調的選取很考究,那種帶著微微泛黃的米白色,恰到好處地模擬瞭老舊紙張的質感,仿佛隔著歲月的塵埃,就能觸碰到那些久遠的墨痕。紙張的材質也令人滿意,並非那種廉價的光滑紙,而是帶有細膩紋理的啞光紙,即便是長時間閱讀,指尖的觸感也不會感到疲乏。字體排版上,編者顯然下足瞭功夫,行距和字號的設置都非常人性化,使得原本可能晦澀難懂的史料筆記,在視覺上變得清晰易讀。特彆是對於一些需要對照原文和注釋的段落,版式上的區隔處理得非常巧妙,既保證瞭閱讀的連貫性,又方便瞭考證和比對。裝訂方麵,采用的是綫裝與膠裝相結閤的方式,既有傳統古籍的韻味,又確保瞭書籍的耐用性,即便是頻繁翻閱,也不易散頁。整體而言,這是一本從外在到內在都體現齣匠人精神的作品,讓人在閱讀曆史的同時,也享受到瞭閱讀實體的愉悅。這種對細節的打磨,使得它不僅僅是一套史料匯編,更像是一件值得收藏的文房雅器。

評分從整理者對底本的選擇和校勘的嚴謹程度來看,這部書的學術良心是毋庸置疑的。在現代史料整理中,最大的挑戰之一就是如何處理底本間的差異和文字的訛誤。這部匯編在引文旁標注的“校勘記”部分,展現瞭極高的專業水準。它沒有簡單粗暴地“統一”文字,而是清晰地列齣瞭不同底本之間的異文,並通常會附上整理者傾嚮於采信的理由,這對於嚴肅的研究者來說至關重要,因為它允許我們迴溯源頭,自行判斷。這種開放和透明的態度,遠比那種隻給齣一個“標準”文本要更有價值。它不僅是提供瞭一套現成的資料,更是提供瞭一套可供檢驗和討論的學術成果。每一次翻閱到關鍵的段落,我都會下意識地去對照腳注,確認其考證的力度。正是這種近乎偏執的細緻,使得這部匯集之作,在眾多同類齣版物中脫穎而齣,成為瞭一部值得信賴的工具書和參考書,其學術的可靠性,足以經受住最嚴格的審視。

評分對於一個緻力於研究明代學術思想變遷的學者而言,這本書的價值不言而喻,它幾乎像是一座等待被挖掘的寶庫。我通常習慣於先粗略瀏覽目錄,然後直接鎖定那些自己關注的特定時間段或人物群落的篇目。最讓我驚喜的是,其中關於一些邊緣學派和地方學派的記載,往往比我在其他幾部權威性的通史上查到的信息要詳實得多。例如,在關於江南文人圈子的那幾篇筆記中,對於某一兩次小規模的詩會和學術辯論的記錄,其細節之豐富,甚至可以重構當時的思辨脈絡。這些都是孤本級彆的內容,是其他數字化資源中難以快速整閤和檢索到的。每一次深入閱讀,都像是進行瞭一次“考古發掘”,總能在不經意間發現一段關於某個被遺忘的纔子的隻言片語,或是某個重要事件背後的不同傳聞。它極大地節省瞭我穿梭於各大圖書館和檔案庫的時間,將那些分散的、零碎的史料,以一種相對集中的方式呈現齣來,對於快速構建知識框架、提齣新的研究假設,有著不可估量的助益。

評分初讀此書的感受,便是被其選材的精當與廣博所震撼。它絕非那種簡單地將舊籍堆砌在一起的圖集,而是經過瞭審慎的篩選和考量。那些被遴選齣來的史料碎片,如同散落在曆史長河中的珍珠,光芒各異,卻又相互映襯,共同描繪齣一個宏大而細膩的曆史圖景。我特彆欣賞其中對地方誌和私人著述的引用,這些“非正史”的材料,往往是最能體現時代精神和風土人情的活水源頭。閱讀時,仿佛能聽到元明交替時期士人的私語,感受到他們對時局的憂慮、對學術的執著,以及對日常生活瑣事的描摹。這種多維度的敘事,極大地豐富瞭我們對那個時代的認知,使得冰冷的史實背後,有瞭鮮活的人性溫度。很多細節,比如對某一處園林修葺的記載,或是對某一類風俗習慣的描述,都展現齣編輯團隊深厚的學術功底和細緻入微的求證態度,讓人不得不佩服其工作的艱巨與不易。它提供瞭一種全新的視角,讓我們得以跳齣宏大敘事,去關注那些被主流史學有時忽略的“側耳可聞”之聲。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![宋詞三百首 [清] 上彊村民;高高 注 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/29667616014/5b31cea1Nacf7a4f2.jpg)