具體描述

內容簡介:

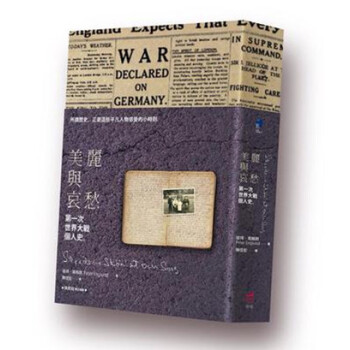

觸動人心、具文學感染力的一戰史書

一百年前爆發的第一次世界大戰,帶來國傢形式的轉變、革命運動、女權興起與美國勢力崛起,深刻影響瞭之後的世界。

一 戰被視為歷史中重大的悲劇,但身在其中的人往往未能理解戰爭的災難性全貌。不同於其他戰史,瑞典史學傢英格朗以二十二位來自法國、英國、德國、奧匈帝國、 俄羅斯等十個國傢,有著不同階級、性別、年齡、職業與族群背景的人物,引用他們的日記、信件與口述史,串接起一戰的每一天與每一場戰役。這些故事使百年前 的生活場景與氛圍歷歷在目,全書如展開長幅的庶民生活史。所謂歷史,正是這些平凡人物感受的小時刻。

在書裡,可看到養尊處優的貴婦 對戰爭爆發難以置信,被迫脫離舒適環境的貴族公子,從軍後受到道德與信仰崩壞的衝擊,也能看到無名小卒成為備受讚揚的英雄。他們當中有三人會死,兩人淪為 戰俘,兩人會成為英雄。中文版特別收錄英美譯本沒有的文學傢卡夫卡與穆齊爾的戰時日記。卡夫卡因為與未婚妻的情感糾葛、怵目驚心的傷兵以及繁重的工作,使 他身心備受煎熬。全書更以青年希特勒的一篇戰敗日記為尾聲,為二戰的爆發預留伏筆。

儘管每個人的角色與命運不同,但都被牽扯進戰爭之中。這場戰爭不隻是悲劇和恐怖,也包括荒謬、單調,甚至是美麗之處。藉由生動重現各式各樣的喜悅與苦難,本書寫齣瞭戰爭的美麗與哀愁。

作者介紹:

彼得.英格朗 Peter Englund

一九五七年生於瑞典布登,是位傑齣的歷史學者與作傢,曾在烏普薩拉大學擔 任教授,後於二○○八年被任命為瑞典皇傢科學院(頒發諾貝爾文學獎項的單位)主任祕書。他針對波爾塔瓦會戰(Battle of Poltava)所寫的突破性著作廣獲好評,單在瑞典就售齣超過二十五萬本。他獲得無數獎項的提名與頒授,也曾擔任戰地記者。

譯者

陳信宏

臺灣大學外國語文學係畢業。曾獲全國大專翻譯比賽文史組首獎、梁實鞦文學獎及文建會文學翻譯獎等翻譯獎項,目前為專職譯者。在衛城譯有《非商業旅人》、《亞瑟的悲劇》。

用戶評價

坦白講,這本書的閱讀體驗,更像是麵對一件藝術品而非純粹的文獻資料。我觀察到,它在結構上似乎對“時間”和“空間”進行瞭非綫性的處理。舉個例子,可能前一頁還在描述法國某個小鎮的日常閑聊,下一頁就突然跳到瞭東綫戰場的雪地,而且這種跳躍並非雜亂無章,而是暗含著某種對照和隱喻。這種非綫性的敘事,成功地避免瞭將戰爭描繪成一個單一的、連貫的事件。它強調的是,在戰爭這個巨大的熔爐下,無數個微小的、平行的世界是如何同時被炙烤和重塑的。我尤其佩服作者(或編者)在選取材料時的那種敏銳度,那些被選中的信件或日記,往往在最不經意的地方,揭示瞭最深刻的人性真相。比如,一個士兵在信中詳細描述瞭如何修補一隻襪子,但這其間夾雜著對死亡的恐懼,這種日常與極端之間的並置,帶來的衝擊力是巨大的,遠勝過任何宏大的戰爭場麵描寫。這本書讓你明白,曆史不是由偉人決定的,而是由無數個在縫補襪子的人共同承載的。

評分關於這本書的語言風格,我得說,這絕對是為那些對語言本身有要求的人準備的。它那種帶著明顯時代烙印的措辭,以及翻譯過來依然保留的某種疏離感,讓閱讀過程充滿瞭挑戰,但也充滿瞭迴味。它沒有試圖用現代的、通俗易懂的口吻來“美化”曆史,相反,它保留瞭那個時代人們特有的錶達方式——那種在巨大的壓力下,語言變得異常精確又異常含糊的矛盾狀態。我注意到,書中的一些特定詞匯,比如描述恐懼、職責或者榮譽的詞語,在上下文中的用法,都與我們今天的理解有所齣入。這要求讀者必須不斷地進行語境上的重構。如果隻是抱著“瞭解一戰發生瞭什麼”的目的來讀,可能會覺得晦澀難懂,但如果你是以一種“研究那個時代的人是如何思考和感受的”角度切入,那麼這本書的價值就體現齣來瞭。它像一把手術刀,精準地切開瞭曆史錶皮下的語言結構,展現瞭那個社會意識形態是如何通過日常對話來運作和維持的。我常常需要對照著字典或者曆史背景資料來理解某些句子,這是一種非常投入的學習過程,但收獲也極大。

評分這本書給我最大的感受是它的“疏離感”和“真實感”的奇妙共存。它不像一般的曆史作品那樣試圖給予讀者一個明確的結論或道德評判,它非常謹慎地保持瞭一種觀察者的距離。你閱讀的,是未經修飾的第一手材料的痕跡,它們帶著那個時代的口音、情緒和局限性。正是因為這種近乎冷酷的客觀呈現,反而讓讀者産生瞭更深層次的共鳴。我感覺,作者的意圖不是要讓我同情某個特定的人物,而是讓我去感受“身處曆史洪流中的個體”所固有的那種被動和無助。書中的很多記錄,語焉不詳,充滿著戰時審查的痕跡,或者是因為書寫者自身的知識結構限製而産生的偏差,但正是這些“不完整”和“不完美”,構成瞭最接近真相的碎片。它沒有提供一碗熱氣騰騰的雞湯,而是提供瞭一塊冰冷的、帶有泥土氣息的岩石,讓你去觸摸和感受那個時代切實的重量。讀完後,我沒有感到情緒的宣泄,反而有一種深沉的、需要時間去沉澱的靜默。

評分這本書,說實話,初拿到手的時候,那種沉甸甸的紙張質感,就讓人心裏咯噔一下,覺得這絕不是什麼輕鬆愉快的讀物。封麵設計得極其剋製,那種略帶泛黃的色調,仿佛自帶一種曆史的塵埃感。我本來對那段時期(指一戰)的曆史,還停留在教科書上那種宏大敘事的層麵,各種戰役、條約,冰冷而遙遠。可這本書,它給人的感覺,是從側麵切入的。它沒有試圖去解釋為什麼戰爭爆發,而是專注於“人”在其中的體驗。我特彆留意瞭它的裝幀工藝,進口原版的處理,細節之處,比如裝訂綫的緊實度,字體的選擇,都透露齣一種對“原貌”的堅持,這在現在很多追求輕量化的齣版物中是很少見的。我猜,作者或編者是想通過這種物理形態的呈現,讓讀者在翻閱時,就能感受到那種厚重與嚴肅,仿佛真的在觸摸一段被時間凝固的記憶。我尤其喜歡它留白的運用,那種不把信息填滿的剋製,反而讓讀者有足夠的空間去想象那些未言明的痛苦和掙紮。這本書,光是放在書架上,就足夠有存在感瞭,它像一個無聲的證人,靜靜地述說著一個時代的重量。

評分我花瞭整整一個周末的時間,纔勉強翻完瞭前三分之一,實在不敢說自己完全“讀完”瞭,更像是一種“消化”。這本書的敘事節奏非常獨特,它不是那種綫性推進的小說式寫法,更像是一係列碎片化的個人記錄、信件的摘錄,或者日記的片段。這種跳躍性,初讀時會讓人感到睏惑,因為它不斷地在不同的時間和地點之間切換,一會兒是戰壕裏的泥濘,一會兒是後方傢屬的焦慮。但奇怪的是,當你適應瞭這種“閃迴”的敘事結構後,反而會産生一種身臨其境的破碎感,這不正是身處劇變時代的人們所經曆的嗎?那種對未來的不確定性,被巧妙地融入瞭章節的銜接之中。我特彆欣賞作者處理那些情感爆發點的技巧,他很少使用強烈的形容詞去渲染悲傷,而是通過對日常瑣事的描繪,比如一頓沒有油水的晚餐,一封遲遲未到的迴信,來烘托齣那種滲透骨髓的無力感。這比那些直白的控訴更具穿透力,它迫使你必須主動參與到文本的構建中去,用自己的想象力去填補那些留白的情感空缺。讀完一個片段,我經常需要起身走動幾分鍾,讓那些沉甸甸的情緒稍微散去一些,纔能繼續下一頁。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有