具体描述

内容简介

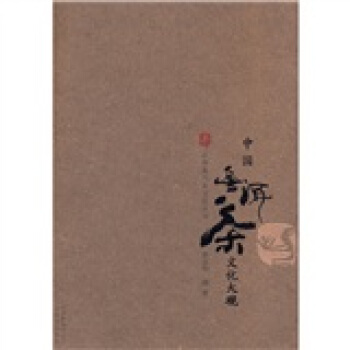

《中国普洱茶文化大观》以“茶园经济模式、园相特征、栽培方法”为依据,一次将云南茶园划分为结构上的四个代级,并详细剖析了各代级茶园的不同特点,使纷繁复杂的云南茶园种植现状清晰地展现出来,为深入认识云南茶园现状理清了脉络和思路。《中国普洱茶文化大观》在系统介绍云南得天独厚的宜茶生态的基础上,一次采用生态经济理论,诠释了不同生态环境下普洱茶的品质特点,为揭秘普洱茶优异品质提供了全面、翔实的理论支持。《中国普洱茶文化大观》一次将云南茶叶“语焉不详”的史料与中国茶脉的演变进行了比照,以更为辩证的思维,大角度、宽视野地揭秘了云南茶史。

《中国普洱茶文化大观》详述普洱茶加工过程,以及普洱茶优质化原理,一次提出晒青毛茶干燥中的“光化学反应”理论;一次明确提出普洱茶精制加工中不同级别茶叶筛网的配置规格和长度限制;一次揭秘各种成品普洱茶的拼配比例。

内页插图

目录

物态篇 上篇第一章 茶的起源

第一节 茶树起源

一、地球陆地与茶树起源

三、“三江并流”区是茶树的趙中心

三、茶树起源距今不超过1.2~1.85亿年

四、“同源茶树,隔离分居”现象

第二节 茶的自然传播

第三节 茶的发现及利用

一、“神农”说不可信

二、茶的生吃时代

三、茶的熟吃时代

四、茶的药用时代

五、茶的饮用时代

第二章 云南茶国代级结构及特点

第一节 云南茶树资源及古茶树

第二节 云南第一代级茶园及其特点

一、两双版纳傣族自治州第一代级茶园及其特点

二、普洱市第一代级茶园及其特点

三、临沧市第一代级茶园及其特点

四、保山市第一代级茶园及其特点

第三节 云南第二代级茶园及其特点

一、云南第二代级茶园出现的时代背景

二、云南第三代级茶园的特点

第四节 云南第三代级茶园及特点

一、等高条植茶园

二、矮化密植速成

第五节 云南第四代级茶园及特点

第三章 云南生态资源与普洱茶品质

第一节 云南光照资源与普洱茶品质

一、不同光质对普洱茶品质的影响

二、光照强度对普洱茶品质的影响

三、光照时间长短对普洱茶品质的影响

第二节 云南热量资源与普洱茶品质

一、气温对茶树生育的影响

二、地温对茶树生育的影响

第三节 云南水资源与普洱茶品质

一、降雨量对普洱茶品质的影响

二、空气湿度对普洱茶品质的影响

第四节 云南土壤类型与普洱茶品质

一、高产茶园的土壤特征

二、云南茶园土壤类型与普洱茶品质

三、高优生态茶园

第五节 云南地形地貌与普洱茶品质

……

第四章 中国茶脉与普洱茶

第五章 普洱茶优质原理与技术

情态篇 下篇

第六章 普洱茶品饮·鉴别·欣赏

第七章 普洱茶箬包瓮贮的意蕴情结

第八章 普洱茶的保健功效

第九章 中国茶文化与普洱茶道

第十章 茶马古道

附录一

附录二

参考文献

精彩书摘

物态篇 上篇第二章 云南茶国代级结构及特点

第二节 云南第一代级茶园及其特点

云南茶树的驯化利用,最初表现为明显的自然经济的痕迹。茶树并未有目的地连片种植成园,而以“茶林混生”的“单点式群落”出现在我们的面前,看不出多少有意识的自觉行为。随着社会经济的发展和人类对茶的认识的加深,以几株、几十株种植在房前屋后,或以庭院、耕地围篱的形式种植,孑遗至今。最典型的,当数滇红茶乡凤庆县香竹箐古茶树及其后裔,有着500~600年树龄的茶树被当地茶农用做围篱植物使用。此种现象,在云南主要产茶区里都能看到,茶树虽未成“园”,却已有驯化利用的目的性,茶叶的商品性不是很强,种植的主要目的是满足家庭消费,只有少数人家才会用富裕的茶叶进行古老的集市贸易。从一个侧面,反映出古老茶区的人文经济特点和茶叶种植发展的历史。再后来,生产力进一步发展,饮茶风气渐盛,以茶交易、以茶交换货币变为可能,科茶有了商品生产的动机,出现了更大面积的种植,几亩、几十亩连成一片,茶树间距五市尺(1.67m)见方,挖穴单株种植,或与其他一些林木混种,同时长成,保留至今,成为云南最古老的茶园结构模式和古老的栽培方法,成为真正孕育云南茶叶种植历史的第一代级茶园,面积不足全省总面积的2%,具有很高的保护价值。

前言/序言

用户评价

这是一本令人惊叹的关于普洱茶的书籍,虽然我还没有完全读完,但前几章已经深深吸引了我。作者以一种极其生动和充满魅力的笔触,带领读者走进普洱茶那迷人的世界。从最开始对普洱茶历史渊源的追溯,到它如何在大山深处孕育,再到如何被采摘、制作,最终成为我们手中那杯醇厚香甜的茶汤,整个过程被描绘得栩栩如生。我特别喜欢作者对于普洱茶不同年份、不同仓储方式所带来的风味差异的细致讲解。他用了很多形象的比喻,比如将老普洱比作一位历经沧桑的老者,每一片茶叶都承载着岁月的沉淀和故事。而对于初学者来说,书中关于如何品鉴普洱茶的章节更是不可多得的宝藏。从茶汤的颜色、香气(干香、湿香、茶汤香)、滋味(甜度、醇厚度、苦涩感、回甘)到叶底的形态,每一个细节都被解析得清晰明了。我甚至能感觉到,读着这本书,我仿佛置身于云南的茶山之中,呼吸着清新的空气,感受着茶农辛勤劳作的汗水,以及那份源远流长的茶文化。这本书不仅仅是关于一种饮品的介绍,更是一次对中国传统文化和生活方式的深度探索,让我对茶有了全新的认识和敬意。

评分这本书给我的感觉,就像在一位博学多才的老者身边,听他娓娓道来关于普洱茶的那些陈年往事。作者的文字功底深厚,语言风格既有学术的严谨,又不失文学的灵动,使得阅读过程充满了愉悦感。我特别喜欢他关于“普洱茶的生命周期”的解读,从一片嫩芽的诞生,到经历日晒、杀青、揉捻、发酵(如果是熟普)、干燥,再到漫长的陈化过程,直至最终成为杯中之物,每一个环节都被赋予了生命力。书中还详细介绍了普洱茶的冲泡技巧,不仅仅是简单的水温、投茶量,更包含了洗茶的次数、出汤的时间、醒茶的重要性等一系列影响茶汤品质的关键要素。作者还结合了大量的历史图片和手绘插图,让文字的呈现更加直观立体。比如,看到那些古老的茶树照片,我仿佛能触摸到岁月的痕迹;看到那些描绘茶马古道的画卷,我仿佛能听到马蹄声在山谷中回响。这本书让我对普洱茶的了解,从“一种茶”提升到了“一种文化”、“一种生活态度”,甚至是一种哲学。

评分对于一个对茶稍有了解的人来说,这本书无疑是一次醍醐灌顶的体验。作者并非简单罗列知识点,而是将普洱茶的方方面面巧妙地编织进一个宏大而细腻的叙事网络中。他深入浅出地介绍了普洱茶的不同分类,例如生普和熟普的根本区别,以及它们各自的适饮期和陈化潜力。我印象最深刻的是关于“仓储”的章节,作者详细阐述了干仓、湿仓以及介于两者之间的各种仓储方式对普洱茶风味的影响,并结合实际案例,分析了不同仓储方式所带来的茶汤变化和潜在风险。这让我明白,为什么市面上会有那么多不同价格和风味的普洱茶,原来这背后有着如此复杂的考量。此外,书中还涉及了普洱茶的保健功效,虽然作者对此保持了审慎的态度,但通过引用古籍和现代研究,勾勒出了普洱茶作为一种天然饮品的健康价值。我尤其对书中关于“茶马古道”的描述感到震撼,它不仅仅是一条商业贸易的路线,更是一条文化交流的纽带,将普洱茶的故事传遍四方。这本书的逻辑清晰,条理分明,即使是复杂的专业知识,也被讲解得通俗易懂。

评分我必须说,这本书是市面上为数不多的真正能够打动人心的普洱茶著作。作者的写作角度非常独特,他没有停留于对普洱茶的简单介绍,而是深入挖掘了普洱茶背后所承载的社会、经济和人文价值。我尤其欣赏书中关于“普洱茶与人文精神”的探讨,作者将普洱茶的悠久历史、醇厚口感与中国传统文化中的“和、静、怡、真”等精神品质相联系,赋予了普洱茶更深层次的内涵。他认为,品饮普洱茶不仅仅是满足口腹之欲,更是一种对生活的热爱,一种对过往的怀念,一种对未来的期许。书中还介绍了一些关于普洱茶的传说和民间故事,这些充满了生活气息的叙述,让冰冷的知识变得鲜活起来,也让我对这片土地和这片茶叶产生了更深的共鸣。我特别喜欢他关于“普洱茶与人际交往”的论述,认为一杯好的普洱茶,能够拉近人与人之间的距离,成为沟通情感的桥梁。读完这本书,我不再仅仅把普洱茶当作一种饮品,而是将其看作一种连接过去、现在与未来的纽带,一种承载情感、传递文化的载体。

评分这本书简直是一场普洱茶的感官盛宴,文字间洋溢着作者对这片神奇土地和这杯神奇饮品的无限热爱。我尤其被书中关于普洱茶“越陈越香”的神奇现象所吸引,作者用大量详实的史料和生动的案例,为我们揭示了普洱茶独特陈化过程中的奥秘。他不仅解释了其科学原理,更升华到了哲学层面,将普洱茶的陈化比作人生的积累与沉淀,越是经历风雨,越能散发出独特的韵味。阅读过程中,我仿佛能闻到那股特有的陈香,感受到茶汤在口腔中慢慢舒展、回甘的奇妙体验。书中还穿插了许多引人入胜的茶人故事,那些或隐居山林、或奔波四方的茶商,他们的坚守、创新和传承,让普洱茶的历史不再是冰冷的文字,而是有了鲜活的生命。我非常喜欢作者关于“茶与器”的论述,对于如何选择合适的茶具来搭配不同年份、不同口感的普洱茶,提出了许多独到的见解。这让我意识到,好的普洱茶,也需要好的载体来衬托其灵魂。读完这一部分,我立刻对家里的紫砂壶产生了新的想法,迫不及待地想尝试用不同的壶来冲泡我珍藏的普洱。

评分③我们的教师为了控制课堂,总担心秩序失控而严格纪律,导致紧张有余而轻松不足。轻松的氛围,使学生没有思想顾忌,没有思想负担,提问可以自由发言,讨论可以畅所欲言,回答不用担心受怕,辩论不用针锋相对。同学们的任何猜想、幻想、设想都受到尊重、都尽可能让他们自己做解释,在聆听中交流想法、

评分好处多

评分挺好的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

评分很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。很好很不错。

评分书的质量很好。内容有些与平时常规有出入。

评分非常实用的一本书,对我帮助很大

评分提高效益,亦可谓“教学相长”。

评分书不错,速度快,服务态度好

评分了解普洱茶的入门书籍,还是不错的!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![这才叫果酱 [Passion for Jam] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11495679/53ba4b3aN2c988030.jpg)