具体描述

内容简介

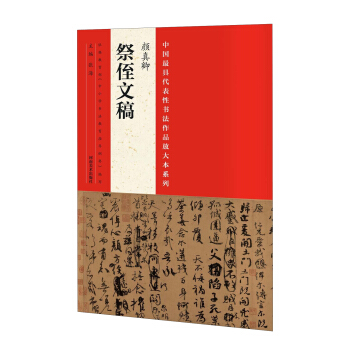

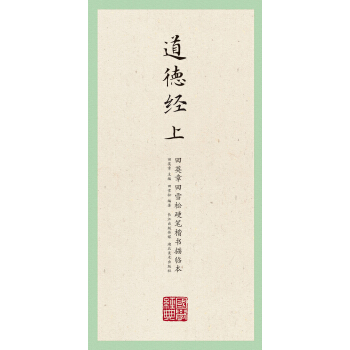

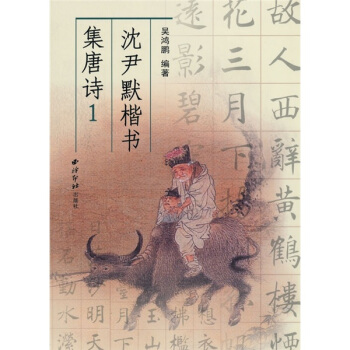

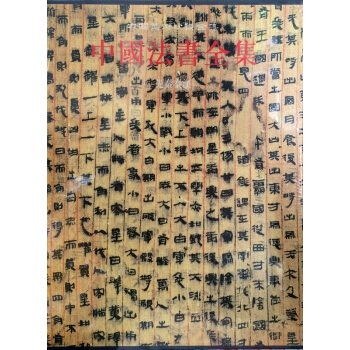

《书法美学教程》是“书法教学丛书”之书法美学教程,它总结了书法专业教学工作经验,使它在更大范围内发挥效应,积极推动书法的发展。该书每章节后均有思考题与作业,是比较实用的书法教材。希望它的出版对推动当前书法进一步向高层次发展产生积极作用,也希望它的出版能使更多的人了解书法的艺术蕴奥,以它为入门的向导,走向书法的专业水平。内页插图

目录

总序第一部分 书法美学原理

第一章 书法艺术的形象

第一节 导论:从书法欣赏谈起

第二节 实用汉字符号:与绘画作比较

第三节 抽象形象的规定——反对具象模仿

第二章 书法线条的价值

第一节 线条与结构:以线条为基点

第二节 线条美的三要素

第三章 书法艺术的时空关系

第一节 导论:从构筑到运动

第二节 书法线条的空间具有哪些含义?

第三节 书法艺术的“时间”概念的确定

第四节 书法的“时间”对书法空间的影响

第四章 书法艺术的主体与客体

第一节 外象与心象——“人心营构之象”

第二节 主体介入的书法:关于临摹立场的分析

第三节 严谨的法则:排它性与“抗体”

第四节 书法的强化主体介入与书法客体制约的互补

第五章 书法艺术的形式与内容

第一节 对书法“内容”的初步分析

第二节 关于书法“内容”的几种观点的批判

第三节 观念模式:是对等并列还是逻辑因果关系

第四节 书法的文化内涵

第六章 书法艺术的抒情性

第一节 线条与色彩:表情与认知

第二节 与文学、音乐的比较

第三节 关于古人的三个界说:孙过庭、韩愈、陈绎曾

第四节 是“情性”而不只是“哀乐”——抽象情感

第五节 高抽象与“醉书”的启示

第二部分 书法欣赏概论

第七章 引论:书法欣赏实施前的理论准备

第一节 抽象的视觉立场

第二节 时序的意义

第八章 书法欣赏的基本内容

第一节 传统的书法欣赏观念

第二节 书法欣赏过程中的具体艺术标准

第九章 书法欣赏中风格类型的把握

一 “雄浑”的阳刚之气

二 秀逸:南帖的典范

三 谈谈“古朴”与历史感

四 “潇洒”的书法风度

五 强劲与“险劲”

六 文人秀士的风度曰“文静”

七 人书俱老说“老辣”

八 书斋“清雅”

九 乱头粗服谓之“粗率”

十 炉火纯青的“醇和”

十一 扩张与“狞厉”

十二 正人君子的“端庄”

十三 “刚健”与力感

十四 技巧的高度“圆熟”

十五 长枪大戟的“爽利”感

十六 丰润的肌肤与丰润的气度

第三部分 当代书法评论

第十章 关于书法艺术的现状与未来

第一节 书法的美学起点

第二节 现时期书法的一些倾向与不足

第三节 对书法艺术未来的一些估计

第十一章 当代书法构成的分析

第一节 创作层构成分析

第二节 理论层构成分析

第十二章 对书法“创新”口号的理论检验

第一节 关于书法新审美“群体记忆”的短暂

第二节 论书法“创新”口号的迷惘

第十三章 当代书法发展动向及其估价

第一节 新十年书法发展的历史回顾

第二节 新十年书法发展性格特征的探讨

第十四章 当代书法理论的发展

第一节 书法理论发展的大背景

第二节 当代书法理论研究的基本走向

第十五章 书法的抉择——西方“书法画”与中国现代思潮的比较

第一节 关于现象的归纳整理:基点与结构

第二节 分析比较:本体与文化背景的差异

第十六章 问题:目前的书坛需要些什么?

第一节 书法所面临的困境及原因分析

第二节 对书法专业化、高素质的期待

附录:对当前书法创作小品化倾向的反思与批评(书法评论示范论文)

后记

附图

精彩书摘

汉代书法家蔡邕在评论书法之美时,有一句至理名言:“唯笔软则奇怪生焉。”他认为中国毛笔的柔软性能是中国书法线条得以高度发展的根本。从书法的客观条件来看,确实如此。不管是传说中的“蒙恬造笔”也好,抑或是我们看到的仰韶陶纹饰和刻划符号,甚至甲骨文上所遗留下的朱书、墨书残痕等,均用毛笔为之。它们作为早期书法滥觞,都提供了一个铁的事实:毛笔的工具进化与汉字走向艺术是同步的。“括木为管,鹿毛为柱,羊毛为被”的毛笔,为书法艺术千百年悠久的繁荣史立下了汗马功劳。随着书法艺术的日益发展和丰富,经过长期经验总结的书法的用笔受到了后人众口一辞的尊崇。学书贵识用笔,笔法被作为一种法度代代承传。在线条的可视形态的把握和玩味中,欣赏者从自己的角度对线条提出了极高的要求,它是欣赏者步入书法王国的第一基本功。

什么叫用笔?笼统地说,用笔是学习书法所必须掌握的笔法要领,如中锋用笔、藏锋起笔、运笔过程中的一波三折,以及由之而生发出的笔力、笔势、笔性等要求。书法家们对这些要求每每奉若神明,不敢越雷池一步。一件作品如果在创作时不遵循这些要求,那它很难获得人们的认可,因为它首先在线条上就过不了关。那么为什么书法线条必须如此?因为创作者本身对线条是不存见解的,只要效果好,管它厚薄长短,皆可为己所用。然而书法线条必须遵循某些特定法则,即“用笔”法则,这是欣赏心理起作用的结果。亦即是:由于欣赏(长时间的社会心理、民族心理所构成的欣赏心理)的制约和要求,迫使书法家们随时修正自己的表现技巧,并在达到一定积累之后构成了一种法则——“用笔”。

欣赏者是怎样通过对历史的总结和回顾来提出这一“用笔”的要求呢?让我们先来看看最基本的中锋、波磔、力这三个要领中所包括的审美意义。

所谓中锋,即指书家在挥毫时让自己的毛笔运行构成一种主次有序的状态,线条中心是骨,线条四周是肉。每一根线条的构成都有个骨与肉的关系,骨藏于内,肉散于外。相传宋初徐铉是篆书大家,沈括称他的书法线条为。“映日照之,线条中心有一缕浓墨,日光不透”(《梦溪笔谈》)。从中锋的理论来看,这日光不透的线条中心,便是线条之骨。只有骨确立了,线条才饱满、才有生命力。

线条在纸面上是平铺的,然而在这平铺之中,由于骨的确立,由于线条主干日光不透和四周略透,便构成了一个立体的凸现的圆柱形,书法家们将之称为“绵裹铁”,即在平面的纸上塑造了立体的美,二度空间变成了三度空间。

前言/序言

建立完整意义上的书法学科,是目前书法界亟待进行的工作。书法自古没有高等教育的概念。书法艺术与写字在观念上的混淆,曾经严重阻碍了我们的发展。中国美术学院具有优秀的艺术传统,是国内历史最悠久的艺术学院,迄今已有60多年的历史。由蔡元培、林风眠、黄宾虹、潘天寿等一代大师开创、哺育的艺术摇篮,在艺术教育现代化的进程中,一直受到国内外众口一辞的推扬。在1962年,以潘天寿、陆维钊、沙孟海、诸乐三等老一辈艺术家为代表,以卓见睿识,创立了有史以来第一个高等书法专业,即原浙江美术学院书法科。30多年后的今天,当我们看到书法的发展正呈现出一日千里之势,并且越来越显示出对高等教育的急切期待之时,我们由衷感激老一辈艺术家开创新世界的筚路蓝缕之功,也才开始真正意识到书法高等教育的重要价值。老前辈们的远见卓识,为后人的继续奋进创造了一个不可多得的优良环境,也为我们的继续开拓奠定了一个扎实的学术基础。30多年来,尽管书法学科经历了风风雨雨的时代变迁,但它的卓著成就是有目共睹的。一批批大学本科生、研究生走向社会,对于现代书法的发展起到了不可估量的作用,他们已成为书法界的中坚力量。目前,我院已有了较系统的书法教学体系,包括教学法、教材、教师与专业课程设置,开展了书法专业的教学科研工作,并在国家级的优秀评奖活动中屡获大奖,在海内外已成为一面旗帜。目前书法专业有大学本科生、研究生、博士生及外国留学生、进修生等各类教学层次,还拥有一支教授、讲师、助教配备齐全的教师队伍。他们的努力工作已获得显著的成绩。随着书法事业的发展,我相信他们的工作将会有越来越大的反响。

为总结书法专业教学工作经验,我院出版社决定出版系列化的书法教学丛书,特请我院著名书法教师以及兄弟院校的书法教师共同编写,以满足社会之急需。在书法界高等教育成果十分匮乏、许多书法家尚未了解书法高等教育当如何着手的情况下,推出这样的教材,使它能在更大范围内发挥效应,积极推动书法的发展,我以为是十分及时的。这套教材丛书每章节后均有思考题与作业,是比较实用的书法教材。希望它的出版对推动当前书法进一步向高层次发展产生积极作用,也希望它的出版能使更多的人了解书法的艺术蕴奥,以它为入门的向导,走向书法的专业水平。

感谢著名书法家沙孟海先生和启功先生欣然应允担任本丛书顾问。

用户评价

这本书的叙事口吻,让我感觉自己像是一个不被邀请的旁观者,而非一位热切的求知者。作者的写作风格极其的自我中心,充满了“我告诉你”、“要知道”这类居高临下的断言,仿佛他所阐述的一切真理都是不容置疑的、且是只有他才真正理解的独家秘笈。在讨论某位碑帖的风格特征时,作者没有采用客观的分析角度,而是反复强调“如果当时的我没有经历过那场兵变,我也许无法体会到这种笔画中的苍凉感”。这种将个人情感投射凌驾于客观美学分析之上的叙事方式,极大地削弱了其作为一本“教程”应有的客观性和普适性。美学鉴赏和技法掌握,理应建立在可被普遍验证的视觉规律之上,而不是建立在作者不可复制的、高度私密的个人经历之上。我购买这本书是为了学习如何欣赏和创作,但我读到的却更像是一部未经编辑的私人日记,其中穿插着一些零星的、与主题关联不大的书写感悟。这种强烈的个人色彩,让读者在尝试建立自己的审美体系时,很容易被作者的个人偏好所裹挟,难以形成独立、清醒的判断力。

评分这本书的排版和装帧设计简直是一场视觉灾难,让我怀疑出版方是否真的理解“美学”二字意味着什么。纸张的选择粗糙得像砂纸,即便是印刷精美的局部图片,也因为纸张的反光和低劣的色彩还原度而显得黯淡无光,那些细微的笔触变化和墨韵的层次感完全被粗粝的纸质吞噬了。更令人无法忍受的是,章节之间的逻辑跳跃性极大,仿佛是把不同年份、不同主题的讲稿随意拼凑在一起。前一页还在热烈讨论篆书的线条如何体现“金石之气”,下一页突然就切换到了对王铎晚年心境的心理分析,中间没有任何平滑的过渡。这样的编排方式,极大地阻碍了知识的系统吸收。我试图将书中的内容整理成自己的笔记体系,但发现几乎找不到一个可以依循的脉络。它没有清晰的章节划分,没有有效的索引,更别提提供任何有助于自我练习的图例或步骤分解。如果说书法美学是需要遵循一定的规律和进阶步骤才能掌握的技艺,那么这本书提供的,更像是一堆未经筛选和整理的、散乱的知识碎片,等待读者自行去构建一个原本就应该由作者构建好的学习框架。这对于希望通过阅读来提升自身审美认知的读者来说,无疑是一种徒劳的折腾。

评分这部作品,坦率地说,让我有些摸不着头脑。我原本期待的是一本能够深入浅出地剖析书写艺术中那些精妙的视觉原理、结构布局乃至笔墨运行的内在逻辑的书籍。然而,我在这本书里找到的,似乎更像是一部对古代文人雅士日常起居、思想流变,乃至他们所处的特定历史环境的宏大叙事。书中花了大量的篇幅去描绘竹林七贤如何饮酒论道,欧阳询的家世背景如何塑造了他的刚劲书风,甚至还花了整整一个章节去探讨唐代长安城的城市规划对文人精神世界的影响。这些内容固然有趣,对于历史爱好者来说或许是一场盛宴,但对于一个渴望探究“美学”本质的读者来说,总觉得隔靴搔痒。我翻阅了许多关于线条的张弛、墨色的浓淡变化如何引发观者的情感共鸣的章节,结果发现它们要么是简单地罗列了一些著名书法作品的年代信息,要么就是引用了一些晦涩难懂的古代哲学概念,却从未真正将这些概念与我们眼前观看的“美”的形成过程建立起清晰、可操作的联系。感觉作者的重心完全偏离了“教程”应有的教学指向,更像是一本详尽却缺乏焦点的文化史读物。如果我只是想了解唐诗宋词的背景,我可能会给高分,但作为一本关于“美学教程”的参考书,它的指导性几乎为零,令人感到十分困惑和失望。

评分最让我感到匪夷所思的是,作为一本声称是关于“美学教程”的书籍,它对于现代材料和技术进步的探讨几乎是零。全书的论述全部集中在古代的纸、笔、墨等传统材料上,这本身无可厚非,但它完全忽视了在当代艺术语境下,书法美学是如何与新的媒介、新的观念进行对话和融合的。例如,现代艺术家如何利用数位板进行创作,这些创作在继承传统“骨力”的同时,又如何展现出数字时代的特有美感?或者,在探讨空间构成时,如何将书法作品放置在极简主义或装置艺术的语境下去重新解读其结构之美?这本书的视角似乎被牢牢地钉在了上个世纪,对于任何试图将传统美学应用于当下生活的尝试都持有一种保守甚至排斥的态度。它提供的知识,更像是一份精美的博物馆馆藏说明书,告诉你这些古董的来历和价值,却完全没有教你如何将这些古老的智慧“活化”并融入到我们今天的生活和审美实践中去。这本书的“教程”属性,在时间维度上被过分窄化了,使得它对于寻求与时代接轨的读者来说,显得既厚重又缺乏前瞻性,无法激发进一步探索的欲望。

评分我以一个对传统艺术抱有极高热忱的初学者身份来评价此书,我的感受只能用“高深莫测”来形容,但这绝非褒义。书中大量使用了专业术语和理论建构,这些词汇对于圈内专家或许是心领神会的交流语言,但对于我这样的门外汉而言,简直是难以逾越的语言障碍。例如,作者反复提及“气韵生动”的形而上学表达,并试图用笛卡尔式的二元对立来解释“骨力”与“血肉”的关系。我反复查阅了附带的“术语解释”部分——天知道那部分有多么简略——但仍然无法理解这些概念如何落地到实际的运笔之中。我渴望看到的是,当毛笔触及纸面时,力量是如何被引导、如何形成一个有生命力的点画,书写者如何通过呼吸与身体的协调来控制墨色的变化。然而,这些关键性的“操作指南”被完全省略了。取而代之的是对中国传统哲学中“道”与“无”的探讨,这无疑提升了书籍的理论高度,但却彻底架空了其实用价值。我希望得到的是一把通往美学殿堂的钥匙,结果却拿到了一本关于殿堂设计哲学、却不告诉我如何推开大门的说明书。因此,对于致力于从实践中学习美学的学习者来说,这本书的价值微乎其微。

评分分析比较:本体与文化背景的差异 为总结书法专业教学工作经验,我院出版社决定出版系列化的书法教学丛书,特请我院著名书法教师以及兄弟院校的书法教师共同编写,以满足社p会之急需。在书法界高等教育成果十s分匮乏、许多书法家尚未了解书法高等教育当如何着手的x情况下,推出这样的教材,使它能在B更大范围内发挥效C应,积极推动书法E的发展,我以为是十G分及时的。这套教材丛书每章节后均J有思考题与作业,是K比较实用

评分陈振濂编辑

评分。。。。。。。。

评分纯理论,没什么图片

评分2012年5月20日当选民盟浙江省第十一届委员会副主任委员。[1]

评分萧瑶清楚,自己若是真这样做了,会给师父与门派带来怎样的无妄之灾。今次虽是放弃掉了一次完全除掉这名危险敌人的机会,但在心中她却暗暗发誓这一幕绝不会再发生第二次!

评分这一声唤得极其温柔,不必去抬眼也能想象得出对方脸上那虚假的情意。这一刻,看着拉住自己这只修长大手,若是往其内传入仙气……

评分此番热浪席卷至界内每个角落,各大茶馆酒楼修者们一碰面均会谈及此事,但处在八卦事件中心的两位当事者却是丝毫不受任何影响,忙碌于自己计划之中。

评分此番热浪席卷至界内每个角落,各大茶馆酒楼修者们一碰面均会谈及此事,但处在八卦事件中心的两位当事者却是丝毫不受任何影响,忙碌于自己计划之中。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有