具体描述

内容简介

汽车被称为“改变世界的机器”。由于汽车工业具有很强的产业关联度,因而被视为一个国家经济发展水平的重要标志。现阶段,我国汽车工业快速而稳步发展,汽车工业正在成为拉动我国经济增长的发动机。汽车工业的繁荣,使汽车及其相关产业的人才需求量大幅度增长,与之相应地,作为人才培养主要基地的汽车工业高等教育也得到了长足发展。随着汽车领域的创新及对汽车再生资源利用的不断提高,汽车技术正发生着曰新月异的变化。计算机及其控制技术的广泛应用,使汽车成为典型的机电液一体化产品;汽车新材料、清洁能源的研发,使汽车产品的内涵与以往相比具有质的差别。这就要求在人才培养时既要具有前瞻性,又要与我国汽车技术现有水平相结合。要在注重培养具有自主开发能力的研究型人才的同时,大力培养专业水平高,实践能力强,并有着较强的科技运用、推广、转换能力的应用型人才。这也意味着对我国汽车高等教育的办学体制、机制、模式和人才培养理念等提出了全新的要求。

为了满足新形势下对汽车类高等工程技术人才培养的需求,现组织一批具有丰富汽车类专业教学经验的一线教师及在A车研究机构担任汽车科研工作的工作者编写了本套高职高专汽车专业教材,并由教育部高职高专教学指导委员会汽车类专业委员会专家审定,为教材把关。

在教材的编写过程中,我们力求做到以下几点:

一,从“汽车运用、维修企业岗位要求”分析入手,结合多年高等职业技术院校培养高等技术应用型人才的经验,确定课程体系.教学目标和教材的结构与内容,强化教材的针对性和实用性。

二,根据“以汽车运用与维修技能、为主线、相关知识为支撑力的编写思路,精练教材内容,切实落实“管用、够用、适用”的教学指导思想。

三,根据院校的教学设备和汽车行业的发展趋势,合理安排教学内容。在使学生掌握典型汽车的相关知识和运用、检测、维修技能的基础上,介绍其他车型,尤其介绍能够体现先进技术的相关内容,既保证教材的可操作性,又体现先进性。

作者简介

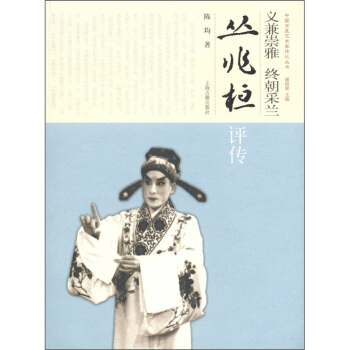

陈均,文学博士,2005年毕业于北京大学中文系,现任职于中国艺术研究院。出版有论著《中国新诗批评观念之建构》、《空生岩畔花狼藉一一京都聆曲录》,小说《亨亨的奇妙旅程》,诗集《亮光集》,传记《仙乐缥缈一一李淑君评传》等,编有《新诗讲稿》、《京都昆曲往事》、《大时代的小人--朱英诞晚年随笔三种》等。目录

总序第一章 家世记

一、小引

二、胡儿与名臣(上)

三、胡儿与名臣(下)

四、家世之外的趣话

五、海滨少年之奇遇(上)

六、海滨少年之奇遇(下)

七、留东记

八、火柴,火柴

九、大家庭·三国志

一○、公馆

一一、被撕去一页的毕业纪念册

一二、一个人的传奇

一三、卫礼贤与礼贤书院

一四、少年之海·殖民地风景

一五、大江大海

第二章 路歧记

一六、闷罐车·铛铛车

一七、林中路:革命与升学

一八、林中路:华北文工团

一九、新生活

二○、老人艺·学昆曲

二一、昆弋略说(上)

二二、昆弋略说(下)

二三、老人艺·古典舞

二四、老人艺·遗失之历史

二五、老人艺·《和平鸽》之风波

二六、老人艺·秦肖玉

二七、在朝鲜战场(上)

二八、在朝鲜战场(中)

二九、在朝鲜战场(下)

三○、“运动”(上)

三一、“运动”(下)

第三章 爨弄记

三二、北方昆曲剧院之由来(上)

三三、北方昆曲剧院之由来(下)

三四、《十五贯》与《长生殿》

三五、南北昆会演(上)

三六、南北昆会演(中)

三七、南北昆会演(下)

三八、北昆建院前后(一)

三九、北昆建院前后(二)

四○、北昆建院前后(三)

四一、北昆建院前后(四)

四二、北昆建院前后(五)

四三、北昆建院前后(六)

四四、北昆建院前后(七)

四五、北昆建院前后(八)

四六、大跃进之热潮

四七、《红霞》(上)

……

第四章 度厄记

第五章 分甘记

附录一 丛兆桓生平大事记

附录二 丛兆桓源流谱系

附录三 丛兆桓研究资料索引

后记

精彩书摘

丛氏公馆位于齐东路2号,位置极佳。《青岛老建筑》介绍云:背靠伏龙山,可瞻前海。又处于齐东路、伏龙路、龙山路所围成的三角形内,前有庭院,可谓于闹处取静。据《胶澳志》记载,1928年时,齐东路上仅六幢单体楼,丛氏公馆附近8号即是美国美孚石油公司青岛分公司总经理詹姆斯之私宅。想来亦是当年风景无限之青岛一景也。在渤海湾的另一侧,旅顺之和顺街45号,也矗立着一座与青岛之丛氏公馆仿佛一样的建筑,但命运却大不相同。

尝见丛秀华(丛先生之二姐)所写数纸证明材料,云家人此前去旅顺游览,见此丛氏老宅被旅顺人民武装部占用,但2007年夏时再去,却变成了大连市保护老建筑之文物。老宅被保护自是好事,但介绍却又写错,言此建筑为“建于1940年,原虹光医院旧址”。实则此公馆筹建于1927年,为建筑师拿着青岛丛氏公馆图纸所建,所以两宅之格局基本相同。

证明材料述及其缘由:1928年,全家由蓬莱迁至旅顺,住铁匠街(今之开明街)。1929年公馆建成,原地名为柳町七番地,现名为和顺街45号。丛氏长孙丛肇栋即出生于铁匠街。1929年10月迁至新公馆,不久丛肇梁出生。1931年12月8日,丛肇桓(丛兆桓)出生。

丛良弼之外孙女王瑞兰于1934年亦曾居于此处,描述道:“楼房很宽大,共分两层,每层六间住房和一个大门厅。外祖母和两位舅父、姑母、表妹表弟们共同居住,是一个祖孙三代的大家庭,非常热闹。楼前院里种有四棵苹果树、两排丁香花和一些牡丹花。树下还有一口井。”

王瑞兰、丛秀华皆言右侧平房曾设私塾,延请先生教授古文、《论语》、《礼记》,并学武术。在丛兆桓先生写给大连市人民政府的信中,亦说除多一角亭外,两建筑为依照同一图纸所建。并言其堂兄丛肇梁出生于二楼东侧,而自己出生于二楼西侧。细节记忆如此。

……

前言/序言

用户评价

《义兼崇雅 终朝采兰:丛兆桓评传》的后半部分,作者以一种近乎史诗般的宏大叙事,勾勒了丛兆桓先生晚年的精神世界。这个阶段的他,早已是文坛的泰斗,但他依然没有停止对文学的探索,对人生的思考。书中对他晚年创作理念的阐述,让我受益匪浅。他如何看待文学的传承与发展,他如何回应时代的变化,他如何与年轻一代的作家交流,这些都展现了他豁达的胸怀和深邃的智慧。我尤其喜欢书中对他晚年身体状况的描写,那些病痛并没有消磨他的意志,反而让他更加珍惜生命,更加专注于内心的宁静。作者用一种非常沉静的笔调,讲述了丛先生在生命的最后阶段,依然保持着对生活的热爱和对艺术的追求,这种精神力量,是任何文字都难以完全表达的。我仿佛能看到他坐在书桌前,在灯光下,用颤抖的手写下最后的篇章,那是对生命的礼赞,也是对文学的献身。

评分读完《义兼崇雅 终朝采兰:丛兆桓评传》,我心中涌动着一股难以言说的敬意。《义兼崇雅 终朝采兰:丛兆桓评传》这本书,与其说是一部评传,不如说是一部关于精神成长的史诗。它不仅仅聚焦于丛兆桓先生的文学成就,更深入挖掘了他内心世界的丰富与复杂。作者在梳理丛先生一生的过程中,巧妙地穿插了许多他不同时期的书信、日记和访谈录,这些一手资料的运用,让丛先生的形象更加立体、生动,仿佛他就站在我面前,与我倾诉他的喜怒哀乐。我特别被书中关于他如何面对争议和批评的章节所打动,那种在压力下依然保持独立思考和坚定信念的态度,对于我这样一名读者来说,无疑是一种精神上的洗礼。书的结尾,作者没有刻意去拔高丛先生的形象,而是以一种平和而客观的态度,总结了他的一生,留下了许多引人深思的思考空间。

评分《义兼崇雅 终朝采兰:丛兆桓评传》这本书,给我带来的震撼远不止于对一位文学巨匠的了解。它让我看到了一个人在时代的洪流中,如何凭借着强大的内心力量,去塑造自己的命运,去影响周围的世界。作者在叙述丛兆桓先生的生平轨迹时,并没有回避他人生中的那些阴影和困境,反而将它们置于更广阔的历史背景下进行审视。这种坦诚的态度,使得整部评传显得更加真实可信。我感触最深的是,丛先生在面对事业的起伏和人生的低谷时,所展现出的那种坚韧不拔的精神。他没有被困难压垮,而是从中汲取力量,继续前行。这种精神力量,对于当下追求速成和浮躁的社会来说,具有极其重要的现实意义。阅读这本书,我仿佛经历了一次心灵的漫游,在丛兆桓先生的人生故事中,我找到了许多关于坚持、关于信仰、关于生命意义的答案。

评分随着阅读的深入,《义兼崇雅 终朝采兰:丛兆桓评传》逐渐展现了丛兆桓先生在中年时期更为复杂和成熟的一面。书中的这一章节,我看到了他如何在时代的洪流中,坚守自己的艺术信念,如何在困境中保持清醒的头脑和独立的人格。作者对他作品的解读,不再是简单的赞美,而是深入剖析了他创作中的得失,他如何从模仿走向创新,如何将个人情感与时代精神巧妙地融合。我印象最深刻的是对某部作品创作背景的详细介绍,那种艰苦的条件,那种内心的挣扎,都让我为之动容。这本书不仅让我认识了丛兆桓先生作为一个文学家的辉煌,更让我看到了他作为一个普通人的悲欢离合。那些关于家庭、关于友谊、关于爱情的叙述,虽然篇幅不长,却如同一颗颗璀璨的珍珠,点缀在他传奇的一生中,增添了无限的人情味。我甚至觉得,他所经历的每一次挫折,都是他日后创作灵感的源泉,都让他的人生更加饱满和深刻。

评分翻开《义兼崇雅 终朝采兰:丛兆桓评传》这本书,仿佛走进了一个尘封已久的文坛秘境,在字里行间,我被丛兆桓先生跌宕起伏的人生故事深深吸引。书的开篇,便以一种诗意的笔触,描绘了丛先生少年时代的意气风发,那种对文学的热爱,对真理的追求,仿佛穿越了时光,触动了我内心深处最柔软的部分。作者没有急于陈述他取得的成就,而是花了大量篇幅去刻画他成长过程中经历的磨难与挑战,那些艰难困苦,那些不为人知的奋斗,都化作了他生命中最宝贵的财富。我尤其喜欢书中对他早期文学创作的梳理,那些稚嫩却充满力量的文字,预示着一位伟大文人的诞生。同时,我也为他所处的时代背景感到唏mer,那个风云变幻的年代,既给了他施展才华的舞台,也埋下了不少荆棘。从作者细致的笔触中,我能感受到他不仅仅是在讲述一个人的生平,更是在试图还原一个时代,一群人的精神轨迹。这种宏大的视角,让我对丛兆桓先生的理解,不再仅仅停留在作品层面,而是上升到了他对整个文化史的贡献。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有