具体描述

编辑推荐

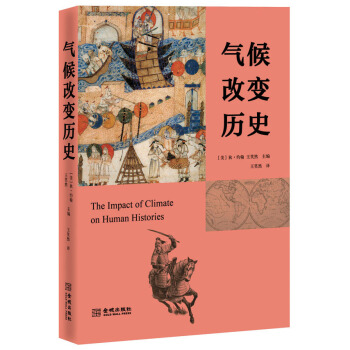

★全球著名史学家亨廷顿、许倬云等关于气候改变历史的代表作,首次结集,引进出版。

★成吉思汗征服了欧洲,最终却被气候征服;17世纪中国(明朝)和世界的普遍危机,气候居然是罪魁祸首……大师条分缕析,讲述气候角度的世界史。

★雾霾等恶劣天气是否和在多大程度上影响历史?本书将给予现代人以历史学家的思考与启迪。

★历史研究者、历史院系学生、历史爱好者,了解世界环境历史成果的必读书。

内容简介

环境历史学突破了传统史学的地域界限,让人回归到自然中,研究人与自然之间的互动关系和由此产生的人类历史。《气候改变历史》一书遴选了气候影响历史的代表性文章,话题涉及全球范围。以环境历史的开山人埃尔斯沃斯·亨廷顿(EllsworthHuntington)为起点,分别介绍世界气候的历史变化、气候对世界格局和文明形成的影响、气候对西方殖民历史的影响、中亚少数民族的大举迁移和气候变化之间的关系,以及气候在复杂性社会瞬间崩塌过程中所起到的作用等。本书入选作者,除人们耳熟能详的史学大师亨廷顿、汤因比,其他人亦称当代重量级的环境历史学家,特别是约翰·F·理查兹(JohnF.Richards)、阿尔弗烈德·克罗斯比(AlfredCrosby)、马立博(RobertMarks)几位,还有中国读者熟悉的台湾学者许倬云,都在环境历史上富有建树,他们叙述历史的方式,让我们耳目一新。这本书的选译宗旨在,向读者展现一个更为新颖、更为宽广的史学天地,让历史爱好者可以通过环境历史这一全新角度,去重新认识世界的过去、现在和未来。

作者简介

狄·约翰(JohnDidier),美国科罗拉多州立大学教授,现任该校人文学院副院长。1984毕业于美国明尼苏达大学土壤科学专业,其后留学台湾,学习中国古代汉语和现代汉语。1989年秋回到美国普林斯顿大学,继续攻读东亚研究博士学位,曾师从余英时、崔瑞德(DenisTwitchett)、浦安迪(AndrewPlaks)、彼特森(WillardPeterson)等海外汉学泰斗。攻读博士期间,专注于中国10世纪《化书》的解读,对自然环境与人类存在之间的关系,产生了深厚的关切,由此成为他挚爱环境历史这一新领域的契机。著有《在方框内外:古代中国和世界的天空与信仰之变迁力量,公元前4500年—公元200年》(2009年)等。

王笑然,2008年留学美国科罗拉多州立大学,师从狄·约翰教授,攻读环境历史专业硕士学位。在科罗拉多州立大学期间,独立研究了东汉羌族扩张和中国气候变化,明朝军屯与黄河泛滥等课题,发表学术论文《凉州与凉州兵》《当代新疆棉花种植对维汉民族团结的政治影响》等。

目录

目录

全球同此凉热

2气候变化与历史……埃尔斯沃斯·亨廷顿

22气候与近代世界环境历史……约翰·F·理查兹

58中国人对气候的态度……许倬云

怕热的欧洲人

72近在眼前,远在天边……阿尔弗烈德·克罗斯比

热是一种罪

86发明热带性……大卫·阿诺德

114对自然的殖民……大卫·阿诺德

怕冷的草原人

134停滞的文明——波利尼西亚人、爱斯基摩人和游牧民族……阿诺德·约瑟夫·汤因比

144汉末至南北朝气候与民族移动的初步考察……许倬云孙曼丽

167气候循环和成吉思汗的崛起……加雷斯·詹金斯

压死骆驼的一根稻草

180气候变迁和农业衰败对罗马帝国覆灭的影响……埃尔斯沃斯·亨廷顿

206“所有的人都跑了”——17世纪中叶(1644—1683)的战争和环境危机……马立博

精彩书摘

气候变化第一个也是最重要的影响,体现在经济上。目前,像希腊和小亚细亚等国家,每隔几年就受到严重的庄稼歉收的影响。过去一个世纪以来10,并没有出现很明显的气候变化,甚至现在的情况可能要比19世纪初更为有利。然而,希腊的饥荒依然盛行,并且已经严重影响到政治变动。如果一个国家像希腊一样,早在公元前400年就已经是人口稠密地区,在之后的两个世纪里,一直保持着风调雨顺的好气候,就算是不会产生饥荒,新增人口也会给土地增加极大的压力。一个人口繁多的社会就要和不利天气进行对抗,以求生存。然而,长期的粮食歉收会迫使人们迁移到其他地区,这也导致了本地居民力量逐渐衰弱,给外邦人的入侵提供了可乘之机。国家的购买力减弱,贸易凋敝,那样它曾经的商业伙伴就会开始寻求新的贸易渠道。我们知道,一国的购买力完全依赖于一国的自然资源,在古代,所有的国家资源其实就是农产品,所以庄稼的减产,就会导致外贸不旺,最终毁坏整个国际间的商业关系。然而,大量的降水却会产生出完全相反的效果。我们从纪念碑和碑文上可以看到,埃及和美索不达米亚的交易,在公元前7世纪处于最兴旺的时候,那时正是亚述人权力鼎盛时期。再比如,当罗马帝国处于帝国扩张的黄金时期,即在公元元年前后,在亚洲的干旱地区,穿越沙漠的商队生机勃勃,而且延续了好几百年。当然,或许还有其他的有利条件促成了这个时期的繁荣,但是粮食的长期稳定的产量,对于国家的繁荣稳定起着举足轻重的作用。

降水变化在农业上造成的另一个影响,是农业人口和国家政府之间的关系。如果税收系统是基于一个农业收成良好的时期而制定的,那么当情况恶化时必然导致冲突。政府官员肯定要纳税人继续上交以往规定的数额,农民则声称他们已经无力缴纳以往的税收。然后,就像土耳其在最近干旱时期经常表现的一样,政府和他的走狗们就强力征收税款,不惜使用暴力勒索。这样的行径,如今我们经常在库尔德人和亚美尼亚人那里有所目睹,那里的不属于统治阶层的人群的生活尤其困苦,少许利益就可以收买并随意驱使他们。在我看,似乎国内的民变和骚乱,都是由长期的粮食减产所致。就像其他很多例子一样,客观环境本身并不会产生很大的影响,但是一旦人为的因素掺杂进来,比如说掺杂了卑鄙的统治者的欲望,客观环境就有可能产生出巨大的效应。如果所有人都满足于现状,那么起义者似乎很难最终获得胜利。

由于长期的粮食减产引起的不满,会导致社会的不稳定,不光是政治方面,其他方面亦如此。宗教遭到诽谤,在此情况下也是必然结果。一部分人认为他们的贫穷,是由于他们自己的神没有别的人的神那么强悍,或者他们现在的宗教形式有问题;还有一部分人把他们的痛苦归因于他们的邻居,因为他们太脆弱,不能继续信奉他们原有的宗教。所以,痛苦和迫害也很容易滋生出来,那些对旧的宗教已经产生不满的人,很容易接受新宗教的热情分子的言论。穆罕默德(571AD—632AD)的出现,似乎印证了这一说法,他发起于7世纪上半叶,正值中东遭受着漫长干旱的最严重时候,如果没有穆罕默德这一天才人物,这样的干旱气候可能也不至于摧毁旧有的习俗。但在另一方面,如果没有因为长期干旱导致的不满和叛乱,穆罕默德恐怕也只会白费功夫,因为他要说服一个个安于现状而非早已渴望变革的人。

以上,我们谈论的是国家内部情况,即恶劣的自然气候与国家衰败之间的关系,外部的情况同样也会产生不利的影响。当两国之间发生纷争,若两国的国民都有不满情绪,那么就很容易导致国家之间的战争。越是这样对外入侵也就越是频繁,因为统治者觉得避免国内麻烦的最好的办法,就是把战火烧到敌国去,再让本国怨声载道的臣民变成攻击敌人的武器。以中亚的辽阔草原上的游牧部落作例子,长期的干旱气候,导致他们时常要面临着饥饿或者迁移的选择,对于长期处于游动状态的人们来说,这其实不是什么问题。当他们越过边境线游荡到邻国的国土时,战争,不管是什么程度的,似乎总是不可避免。草原和水对所有的人来说,永远是不够的,某些人注定要搬走。每一次迁移总会导致新移民与当地人之间的冲突,而每次的迁移可能要持续一代人甚至两代人之久,漫长的迁移使得他们不知不觉就走到了新的大陆,离最初的家园远达几千英里。如此的民族迁移中的一些事件,也就是最终压垮了希腊、罗马帝国的原因。有人说,如此大规模的迁移,很有可能并未发生气候上的变化,可能仅仅是日益增长的人口压力所致。但那必须是人口压力很严峻,而且持续的时间很长,而这一点似乎并不太可能。如果一个地区的草场逐渐退化,牲口还可以勉强维持生计的话,人们还是不太会选择迁移的,特别是这场迁移要持续五六个世纪之久,从基督时期一直到穆罕默德时期。在图表中,我可以确定,7个世纪以来的降雨量的缩减程度,并没有公元前400年到公元前200年那么厉害,可能因为受限于可供研究的公元前的树木数据之少,所以可能导致公元前400年到200年的降雨缩减的程度显示得比较夸张。

后来,发生了另外两起事件,和野蛮人的入侵十分相似,尽管入侵的时间并不是持续很久。根据现有资料,人的雄心和伟大气魄,要比上述的野蛮人入侵更显其重要。从公元1000年到1200年,中亚和世界上其他同样纬度地区的气候,似乎逐渐变得干旱起来。又一次,苦难和不满占据了中亚的帐篷。在穆罕默德时代,当时没有伟大的统一行动,但是到了这时,对一个拥有雄心壮志的人就不一样了。成吉思汗,看起来并不比跟他一样的蒙古人更加野心勃勃,或者更有能力,但他生在了这样一个时期,当时的蒙古人承受着自然的考验,而这对他的崛起相当重要。因此,他可以在短短几年内,发动起草原上和荒漠上的所有部落,以迅雷不及掩耳之势席卷了亚洲大陆,造成了前所未有的毁灭。一个半世纪之后,在14世纪最后的25年里,另一个亚洲的雄豪领袖帖木儿,赶超了他的祖先成吉思汗。在帖木儿时代,客观环境似乎也有利于他的扩张,经过半个世纪的恢复期以后,雨水再次迅速地减少,而帖木儿恰在那一时期开始了他的征战。我无法判定,干旱和征战的关联到底有多么重要,但是至少我们要先经过仔细考量,再对帖木儿盖棺定论。在那之后不久,一段同样的干旱时期,突厥人从他们的寄居的小亚细亚地带出发,消灭了拜占庭帝国最后的文明。

......

总结一下,中国的小冰河期,极端的降水情况在17世纪达到巅峰状态,17世纪记录了很多年份,要么是极端的降水和洪水,要么就是完全没有雨水,干旱或者土地龟裂。然而,正常降水的年份的数量,基本上还是保持不变,18世纪的降水情况好了许多。1900年以后,中国的气候又重新进入一个新的阶段,雨水要么是太少,要么就是太多。

长期的恶劣天气——旱灾或者寒冷,伴随并促成了一个所谓“中国十七世纪危机”65超过一个半世纪,突变的暴动,导致了明王朝的覆灭、满族的入侵,建立了清朝。自1644年始,漫长的汉族抵御满族的战争,使中国遭受一回大的人口危机,疾病、饥荒和战争,席卷了整个中国人口。

......

气候记录运用于历史

官方历史上面这些气候记录,对现代学者来说实际上非常有用,因为它们记录了详细的时间和地点。在中国历史上,至少有两个时期,因为长期的剧烈的气候变化导致人口大规模的迁徙。周朝的祖先们,公元前15世纪到前14世纪,在他们向南移到渭河河谷之前,所活动的地方好像是被北方的其他部落占据着。当时的印欧大陆上,也发生了大规模人口迁徙事件,比如印欧人从故地迁移到了印度(HsuandLinduff,1988:50—54)。另一个例子是,公元3世纪到6世纪末,北方游牧民族一波又一波地入侵中国中原。同时,中国汉人也在公元3世纪到6世纪末向南迁移。我用官方记录建立了三个表格,描述从公元1世纪末到公元6世纪末的寒冷天气,其中一个表格建立在北朝的资料上,另两个是建立在南朝的资料上(图8.1)。这些图表表现出两个寒冷气候期的平行曲线。南方比起北方,曲线表现的较为温和,寒冷天气的时间也较短(HsuandSun1987:243)。我研究的这条大致的曲线表明,在那个时间段内,中国北方长时间的寒冷,促使了北亚草原的少数民族大规模地入侵中国内地。这一系列的事件,并不是中国所独有的,有学者认为,气候变化可能促使大规模的民族迁移,在某些时候,甚至会对复杂图8.1公元90年至590年中国历史上观察到的寒冷天气社会形态造成覆灭性打击。

......

前言/序言

译者序

20世纪70年代,环境历史作为一门独立的学科,终于挣脱了传统历史学的束缚,另立门户。诚然,将环境作为历史研究的主体,并不是什么新鲜的事情,中国两千多年的传统史学书籍,往往设专章叙写当时的星宿、气候、河流、山川、地形,以及动植物、瘟疫疾病等诸多方面的情形和变化。然而,传统史学一个大的缺憾是,属于环境历史的内容,一直委身于“历史地理”这一标题下,对历史学问仅仅起一个辅助的点缀的作用。

进至20世纪中期,美国历史学家开启了一场史学界的变革。他们认为,“环境”本身远大于“地理”这一概念范畴,环境足够并且应当建立起一个独立的学术研究平台,将人类回归到自然环境的大背景下,研究人与自然之间的相互塑造并由此产生的历史。他们相信,环境历史开启了一个全新的历史视角,用它来审视并解读历史事件,将会为那些困扰了人们很久的历史事件,提供一个新的思路和解决方法。他们的这一革新举措,造就了一场不小的史学轰动。

特别是在美国,环境历史学的最前沿地带,从20世纪70年代至21世纪初,短短40余年,就已经建立起了几大重要研究领域。如:欧洲早期殖民者对美洲的殖民改造、美国环境历史、区域环境历史、著名环境保护者传记、政府行为对环境的影响、民间行为对环境的影响、城市环境历史、环境平等、女性在环境历史中的地位,等等。自然地,随着环境历史学的迅速发展,美国高校成了环境历史研究的重要阵地,越来越多的高校开设了环境历史专业,而且因地制宜、各具特色。东海岸的高校,如弗吉尼亚大学、乔治敦大学、耶鲁大学,研究集中在科技史、医药史和城市环境历史方面;中西部和西海岸高校,如内华达大学、科罗拉多州立大学,对美国西进运动中的水资源和矿藏开发,及其对美国扩张的作用更感兴趣;南部的高校,如密西西比州立大学,则对农业史更为垂青。

以世界范围观之,环境历史突破了传统史学的地域界限,变得越来越国际化,在世界各地开花结果。欧洲,作为西方传统历史学的重要基地,也在积极追赶美国的脚步;尤其是在英国和法国,环境历史得到了长足发展,在利用科学数据来进行环境历史分析方面,甚至超过了北美同行。在加拿大、印度、澳大利亚,以及拉丁美洲国家,还有南非,环境历史研究的发展,也越来越引起学术界瞩目。

直到20世纪90年代,真正意义的环境历史观念才引进中国,包茂红、王利华作为本土著名环境历史学者,致力于推进中国环境历史研究的范围和深度。其后,中国环境历史成为海外汉学家研究中国的一个“新式武器”,知名汉学家比如马立博(RobertMarks)、伊懋可(MarkElvin)、朱迪思?夏皮罗(JudithShapiro)等人,就中国古代和当代的自然环境、疾病、动植物、气候变化、自然观念等等,诸环境要素对中国历史的影响,均有深入研究,非常值得我们借鉴。本书主编狄?约翰(JohnDidier)教授所著《在方框内外:古代中国和世界的天与信仰力量(公元前4500年至公元200年)》(InandOutsidetheSquare:theSkyandthePowerofBeliefinAncientChinaandtheWorld,ca.4500BC-AD200,费城,美国宾夕法尼亚大学东亚研究中心,2009年)即是一部详细阐述自仰韶文化至东汉末年,中国人的自然观和宇宙观对中国社会的权力结构和帝国版图分布的深刻影响,也可看作海外汉学家对中国环境历史研究的一项重要贡献。

从另一面来看,环境历史的开启和扩展,并非一帆风顺。对于很多环境历史学家,学界毁誉参半,诟病为这个那个“主义”,诸如“否定主义”“悲观主义”“当代主义”,还常被戴上“环境决定论”(EnvironmentalDeterminism)的帽子。尤其是最后这一条,对于关注气候和传染病对人类历史影响的研究者,抨击之烈尤为显著。

《气候改变历史》一书荐举的学者,或多或少都须经受“环境决定论”之批评的风险。他们必须在两极——或者是人类完全被动地受制于自然环境,或者是所谓“人定胜天”的伟大实践——之间找到一个平衡点,而这个平衡点,也许就是最接近历史真相的那一点。编者相信,从本书选译的文章中,读者可以捕捉到某些思想的闪光,更可以体会到环境历史学者在处理气候与疾病此类敏感历史素材时,所显示出来的谨慎的治学态度,以及那种敢于标新立异的学术品质。

本书编选的文章或章节,凝聚在气候这一视角,涉及全球范围。以环境历史的先驱之一埃尔斯沃斯?亨廷顿(EllsworthHuntington)为起点,分别介绍近现代世界气候的历史变化,气候对欧洲殖民历史的影响,中亚少数民族的大举迁移和气候变化之间的关系,以及气候在复杂性社会瞬间崩塌过程中所起的作用等。出现在本书中的作者,除读者耳熟能详的史学大师亨廷顿、汤因比,其他堪称当代重量级的环境历史学家,特别是约翰?理查兹(JohnRichards)、阿尔弗烈德?克罗斯比(AlfredCrosby)、马立博几位,还有中国读者熟悉的台湾学者许倬云,他们都在环境历史方面富于建树,为环境历史研究拓宽了领域。

本书的宗旨,在于向读者展现一个更为新颖、更为宽广的史学天地,让历史爱好者可以通过环境历史这一全新角度,去重新认识世界的过去、现在和未来。

王笑然

2013年9月

用户评价

这本书的扉页上没有前言,直接进入正题,这种开门见山的风格让我觉得非常干练。封面的设计也简洁而有力,深沉的蓝色背景上,几条白色曲线交织在一起,仿佛代表着某种复杂而又自然的力量。我一直对那些决定历史走向的“大问题”充满兴趣,而“气候”无疑是其中最重要的一环,却又常常被人们忽略。这本书的标题“气候改变历史”,恰好满足了我对这一主题的探索欲。我迫不及待地想知道,作者是如何将那些看似抽象的气候科学,与那些生动具体的历史事件结合在一起的。它是否会讲述,古希腊城邦的兴衰,是否与地中海区域的气候变化息息相关?又或者,那些伟大的地理大发现,是否也受到了气候因素的影响?我希望这本书能够提供一些全新的视角,让我能够跳出传统的历史叙事,去发现那些隐藏在事件背后的深层驱动力。作者的笔触是否会如同一位经验丰富的向导,带领我穿越时空的迷雾,去揭示气候变化如何一次又一次地塑造了人类文明的命运?这本书给我一种预感,它将是一次关于人类与自然之间微妙而又深刻关系的深度解读,让我对我们所处的这个世界,有了更全面的认识。

评分这本书的纸张质感非常细腻,封面设计则散发着一种沉静而深邃的气息,让我觉得它蕴含着某种不易察觉但却深刻的智慧。我一直在思考,我们所处的时代,科技飞速发展,人类似乎已经强大到可以征服自然,但与此同时,我们也面临着前所未有的气候危机。这本书的标题“气候改变历史”,恰好触及了我内心最深的疑惑。它是否会讲述,在那些看似人力不可及的时代,气候是如何成为决定文明兴衰的关键因素的?我期待着,作者能够用引人入胜的笔触,描绘出那些气候变化带来的具体影响,例如,某个地区持续的干旱如何导致文明的衰落,或者,适宜的气候条件如何催生出某个文明的辉煌。我特别想知道,作者是如何将那些抽象的气候数据,与具体的历史事件和人物命运联系起来的。是否会探讨,某个王朝的兴衰,是否与一次长期的气候异常有关?又或者,某个伟大的发现,是否受到了当时气候条件的驱动?这本书给我的感觉,它不仅仅是对历史的回顾,更是一种对人类自身存在和未来发展的深刻反思。它让我开始思考,在气候变化面前,我们人类是否能够吸取历史的教训,更好地与自然和谐相处。

评分收到这本书时,我被它的标题深深吸引住了——“气候改变历史”。这个标题本身就充满了哲学思辨的意味,让我立刻联想到那些宏大的历史叙事,以及在这些叙事背后,那些不为人知的、却又至关重要的力量。我一直在思考,那些教科书里讲述的战争、革命、政治斗争,是否只是表面的现象,而真正驱动这一切的,却是那些潜藏在自然界深处的巨大变化。这本书的封面设计也颇具匠心,那是一种极简的风格,但却透露出一种强大的视觉冲击力。我想象着,作者是如何将气候学、地理学、考古学等多个学科的知识融会贯通,从而构建出这样一本宏大的历史画卷。它是否会详细描述,那些遥远的冰川期如何改变了人类的迁徙路线,又或者,厄尔尼诺现象的周期性爆发,是否曾经引发了大规模的饥荒,进而导致了社会的动荡?我对作者的论证过程感到非常好奇,是否会引用大量的科学数据和考古证据,来支撑其观点?这本书给我的感觉,它不仅仅是一本提供知识的书,更是一种认识世界的方式,一种对历史更深层次的理解。它让我开始重新审视那些熟悉的事件,并试图从中发现新的意义。

评分这本书的装帧给我一种厚重而充满智慧的感觉,书脊上的烫金字体在灯光下闪烁着柔和的光芒,仿佛承载着古老的智慧。当我翻开第一页,一股淡淡的书墨香扑鼻而来,让人立刻沉浸到阅读的世界里。作者的文字风格非常独特,不是那种枯燥的学术论述,而是充满了画面感和故事性,读起来就好像在听一位饱学之士娓娓道来,将那些宏大的历史进程,拆解成一个个生动的人物故事,再将这些故事与那些不易察觉但至关重要的气候变化联系起来。我一直对那些伟大的文明,比如古埃及、古罗马、玛雅文明的兴衰感到着迷,而这本书似乎提供了一个全新的解读角度。它是否会探讨,尼罗河泛滥模式的改变,如何影响了埃及的农业和政治格局?又或者,地中海气候的变迁,是否在罗马帝国的扩张和最终分裂中扮演了某种角色?我非常好奇作者是如何找到这些关联的,是通过考古发现,还是对古代文献的深入挖掘?这本书给我一种预感,它不仅仅是一本关于历史的书,更是一本关于人类韧性、适应力以及与自然共存的哲学探讨。它让我开始思考,我们今天所面临的气候挑战,在历史的长河中,是否有着似曾相识的影子,而人类又是否能从过去的经验中汲取智慧,去应对未来的不确定性。

评分这本书的封面设计就吸引了我,深邃的蓝色调,上面点缀着一些抽象的白色线条,似乎在描绘着一股涌动的力量,又像是历史长河中一些隐约可见的脉络。我一直对人类文明的演进轨迹充满好奇,而“气候改变历史”这个书名,恰好触及了我内心深处最敏感的那根弦。想象一下,远古时期,冰川的退却如何开启了人类迁徙的步伐,干旱的土地又如何催生了最早的农业文明。这本书就像一把钥匙,能够解开那些隐藏在历史事件背后的气候驱动力,让我得以从一个全新的视角去审视那些耳熟能详的王朝更迭、社会变革,甚至是大航海时代的开启。我迫不及待地想知道,作者是如何将那些看似遥不可及的气候数据,与鲜活的历史人物和波澜壮阔的史诗篇章巧妙地联系在一起的。是那些突如其来的极端天气事件,加速了帝国的衰落?还是气候的适宜性,为某些文明的繁荣奠定了基础?这本书似乎承诺了这样一场跨越时空的思想盛宴,让我能够置身于历史的洪流之中,去感受气候变化如何潜移默化地塑造了我们今日的世界。我期待它能提供严谨的论证,扎实的史料,以及引人入胜的叙事,让我在这场阅读之旅中,不仅获得知识,更能激发对人类与自然关系的深刻反思。

评分好东西,注意好久了,应该还不错。

评分书的纸质挺好,看着挺舒服。

评分书本知识点讲得比较精辟

评分618很实惠,好书值得拥有

评分不错的选择 适合假期阅读

评分速度快,包装也还好,不错

评分不错的商品,值得购买!

评分物流配送非常快,服务超级棒!谢谢啦

评分好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![遗传学:基因和基因组分析(第八版) [Genetics:Analysis of Genes and Genomes] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11643789/54c8c9abN6acd499b.jpg)

![Ansys结构动力分析与应用 [Structural Dynamic Analysis and Application with ANSYS] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11457415/rBEbRVN13gAIAAAAAAMH-zoST2kAABgMADp5tMAAwgT843.jpg)