具体描述

编辑推荐

内容简介

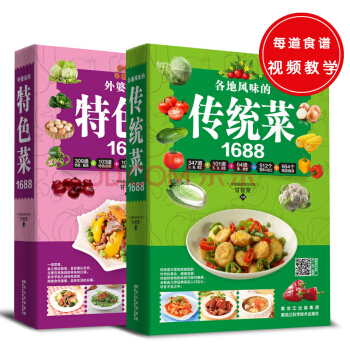

《各地风味的传统菜1688》传统菜式是味觉基因的外向化表达,细细品尝十几年甚至上百年留传下来的菜式,打捞起的不止是旧日的时光,更有弥足珍贵的传统。本书以各地不同风味的八大菜系出发,在介绍其极具特色的烹调技法的基础上,网罗不同菜系的特色传统菜512道,不论是“取之自然,烹之自由,食之自在”的粤菜,还是以“百菜百味”著称的川菜,抑或是“制作精巧、色调美观”的闽菜,“重油重色、讲究食补”的徽菜,在这里,您都能轻松品尝到正宗的传统美食。另外,书中的每道菜品均配有详细的制作说明和烹饪常识和秘制技巧介绍,帮您将看似繁琐复杂的特色菜肴轻松拿下。

《外婆家的特色菜1688》本书在介绍其特色的烹调技法的基础上,精选了513道解馋的特色菜,足以让你垂涎欲滴。不论你是钟爱鲜香炒菜、原汁原味的蒸菜,还是爱好爽口开胃的凉拌菜、鲜美养生的靓汤,抑或花样百变的主食,书里都一应俱全,百味横陈,你都可以找到记忆中那期待已久的味道。与此同时,书中每一道菜均配有步骤说明和“二维码”,图文互动,带你挖掘美食的活色生香,轻轻松松尽享“食尚百味”!

用户评价

这本书的烹饪手法简直是厨房里的“时间旅行者”!我是一个对地方风味极其痴迷的美食爱好者,尤其钟爱那些带着浓浓烟火气和岁月沉淀的老味道。读完这本书,我感觉自己像是跟着一位经验丰富的老奶奶走进了她的厨房,从最基础的食材挑选,到看似简单的调味比例,每一个步骤都充满了智慧和传承。比如,它对川菜中“一菜一格,百菜百味”的理解,不是简单地堆砌麻辣,而是细致入微地讲解了复合味型的层次构建。它并没有教你如何复刻那些网红餐厅里光鲜亮丽的菜式,而是扎扎实实地回归到家常的本质——如何用最普通的食材,做出最熨帖人心的味道。我特别喜欢书中关于香料研磨和油温控制的那些口诀,那种带着朴素哲理的描述,远比那些精确到毫克的食谱更让人印象深刻,它教会的不是“做什么”,而是“如何做”那种感觉。读完后,我迫不及待地想尝试书中提到的那种用老油封存风味的腌肉法,那种对传统技艺的敬畏感,是通过文字跃然纸上的。这本书的价值,在于它保存了那些正在消失的“手感”和“经验”。

评分这本书的结构编排,展现出一种返璞归真的美学。它没有采用那种花哨的、全彩高清大图轰炸式的设计,而是更侧重于文字的质感和逻辑的流畅性。装帧设计本身就透露着一种旧时光的味道,让人一拿在手,就仿佛能感受到纸张的厚度和墨水的沉淀。在内容呈现上,它很巧妙地平衡了“外婆家的特色菜”那种私密、口耳相传的片段,与“各地风味的传统菜”那种系统整理的知识体系。我个人认为,最出彩的地方在于,作者在描述那些需要长时间慢炖或发酵的菜品时,没有使用那种催促的语气,而是强调“耐心是最好的调味料”。这对于当下追求效率的现代人来说,是一种温柔的提醒和矫正。它成功地构建了一种“慢食”的氛围,让读者在阅读过程中就能体验到那种慢慢等待美味诞生的期待感。这种叙事节奏的把控,让阅读过程本身就成了一种享受,而不是一项任务。

评分我一直苦于市面上许多美食书籍要么过于学术化,术语堆砌;要么又过于口水化,缺乏深度。这本书则找到了一个绝佳的平衡点。它的语言风格非常亲切自然,充满了“邻家大厨”的坦诚。在解释一些复杂技术点时,比如如何通过调整米酒的入锅时机来控制菜肴的酸甜平衡,作者会用非常形象的比喻,比如“像给孩子讲故事,时机到了,味道自然就出来了”,这种解释方式让初学者也能迅速建立直觉性的理解,而不是被复杂的化学反应公式所困扰。更令人赞叹的是,书中对食材替代性的讨论非常人性化。它承认地域限制和季节变化带来的挑战,并提供了基于传统逻辑的“变通”方案,而不是生硬地要求读者必须找到特定的、稀有的原料。这种灵活的指导思想,极大地增强了食谱的可操作性,让我相信,即便是身处异乡,也能用手边的食材,做出那份记忆中的味道。

评分对于一个热衷于深度挖掘菜系文化根源的食客来说,这本书无疑是一座宝库,但它的价值绝不仅仅停留在菜谱的罗列上。我发现作者在描述每一道菜的起源和演变时,都融入了非常细腻的社会背景观察。例如,书中对某一南方地区节令菜的介绍,不仅详述了它的食材搭配,更穿插了关于当地农耕周期和家族聚会习俗的描述,这使得烹饪行为从单纯的生理需求上升到了文化仪式的高度。这种叙事方式极大地丰富了我的阅读体验,它让我意识到,一道菜肴之所以存在,背后承载了太多人的生活印记和情感寄托。我尤其欣赏它在介绍不同地域的“高汤”基础时所展现出的那种严谨,它对比了北方清汤的醇厚与南方上汤的鲜活,并探究了各自水质和燃料差异对最终风味的影响。这已经超越了普通烹饪书的范畴,更像是一部活态的、可食用的地方志。我感觉自己不是在学习做饭,而是在学习如何尊重和理解一个地方的灵魂。

评分这本书最让我感到震撼的,是它在传承与创新之间搭建的隐形桥梁。虽然书名强调的是“传统菜”,但作者并没有将传统束之高阁,而是通过对经典菜肴的解构与重塑,暗示了其现代应用的潜力。例如,书中对某一传统酱料的制作过程有着极为详尽的记录,这种酱料的复杂度和深度,在现代快餐文化中几乎绝迹。然而,作者巧妙地在尾注中提到了这种基础酱料如何能轻松提升现代意式或法式菜肴的风味层次。这表明作者对美食的理解是开放而包容的,他尊重历史的厚重感,同时也拥抱未来的可能性。阅读完这套书,我感觉我的味觉地图被重新绘制了,它不再是孤立的区域板块,而是相互关联、可以互相借鉴的整体。它激发了我最大的热情,就是将这些“外婆家的智慧”融入到我自己的日常烹饪实验中去,去探索那些未曾设想的风味碰撞。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有