具体描述

内容简介

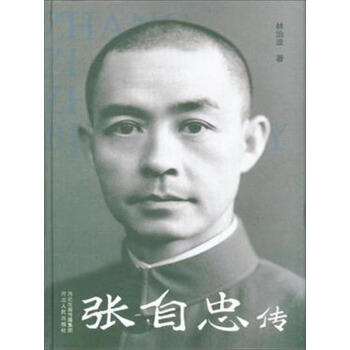

《张自忠传》通过对张自忠将军生平的记述,为我们再现了一个心怀天下、大公无私、一心报国的一代名将。《张自忠传》引用材料详实、论述精当,不乏许多真知灼见,对于读者认识抗日战争的历史、认识中华民族反抗强暴的历史、认识张自忠将军本人都有着莫大帮助。目录

第一章 生于忧患运河小城临清

张家·唐园·荩忱

少年时代

第二章 投笔从戎

宁为百夫长

不做一书生

两度从军

标准军人

第三章 西北军名将

雁北受挫

治军高手

练兵之道

中原反蒋

忠诚

第四章 走向抗战

拥戴宋哲元

太行练兵

长城抗战

第五章 察省历变

难忘老长官

处蒋宋之间

内蒙危机

华北危机

第六章 政坛生涯

察省主席

萧振瀛去职

天津市长(上)

天津市长(下)

出访日本

第七章 个人生活

家事

两次返乡

交往与行谊

第八章 七七风云

战兮和兮

临危受命

留平折冲

流言和误解

第九章 受过与归队

潜出平津

代宋受过

留京与归队

宋、张分离

第十章 奋起抗日

首战淝水

临沂大捷

再战临沂

后续作战

徐州突围

第十一章 转战江汉

坚守潢川

布防鄂北

随枣会战

冬季攻势

第十二章 前线漫记

鱼水之情

重庆之行

与中共的关系

战地军营

第十三章 壮士一去不复还

大战前夜

过河督战

血洒襄东

第十四章 荩忱不死

祭葬忠骸

同悼国殇

两岸共仰

附录一 原版序

附录二 张自忠简历

附录三 张自忠小传

附录四 张自忠家世表

附录五 张自忠简要年谱

附录六 原版后记

主要参考文献

后记

精彩书摘

《张自忠传》:1.运河小城临清 鲁西是中华文明的发祥地之一。这片古老的土地曾哺育了孔子、孟子等等哲人先贤,也造就了无数的英雄豪杰。唐朝的黄巢造反,宋代的梁山聚义,清末的大闹义和团,都发端于民风强悍的鲁西大地。

张自忠的家乡临清,就是鲁西平原上的一座小城。她位于卫河与古运河交汇的三角洲上。卫河古称清河,“临清”也就是临近清河之意。此外,临清在历史上还曾有过清河郡、清渊县和清泉县等名称,也皆由清河而来。

临清的名称虽由清河而来,但其发展却与大运河的兴衰息息相关。自从大运河开通,尤其是明永乐初年重开会通河以后,一直到清代咸丰初年的400余年间,是临清历史上的兴盛时期。大运河贯通南北,而临清恰好处于南北运河连接点上,成为交通南北之要津。南北货物在此中转、集散,各地商旅纷纷来此经营生意,使临清逐步发展为一座商业繁华的小城市,名列江北五大商埠之一。相传,明朝的金陵巨富沈万三就是在临清发家的。直至清末、民国时期,此地商业仍相当活跃,号称“小天津”。

最初的临清城是座砖城,在现今临清城的北面,俗称砖城里。随着大运河的开通,新的商业区发展起来。三里阁是临清的主要运河口岸,南北船只往来穿梭,十分繁忙。大寺街是商业区最繁华的街道,因街旁有座大清真寺得名。寺院内泥神高耸,殿堂隆起,古柏参天,气势雄伟。每年时逢农历四月,方圆百里的群众纷纷前来赶庙会,院内唱戏的、杂耍的、说书的、算命的、卖小吃的、做生意的,应有尽有,热闹非凡。新城区还有一条考棚街,算是文化街,街旁筑有很大的考棚,是读书人考秀才之所。清末,义丐武训行乞兴学,在这条街上开办了义塾(后改为武训高等小学校)。

商业的繁荣带动了临清经济的发展。除农业外,传统手工业和食品业也相当发达,许多产品远近驰名。民谣相传:“临清宝,真不少,瓜干枣脯千张袄。

陈家剪子毕家刀,王一摸镰刀不用挑。竹油篓,柏木筲,桑家秤杆灵又巧。甜酱瓜,百籽糕,进京腐乳味道好。”这里所说的“干张袄”,是用西北所产滩羊皮下脚料拼缝而成的皮袄,做工精致。临清酱菜以“ 济美酱园”出产最佳,除向清廷进贡外,还远销美日等国。此外,临清还有几种声名远播的土特产品—— 哈达、烧砖和狮猫。

临清虽算不上人文鼎盛,却也孕育了几位出类拔萃的文武之才。临清最有名的文人当推谢榛(1495— 1575)。谢氏字茂秦,号四溟山人,列明朝“后七子 ”之一。曾与李攀龙、王世贞等结诗社,以他为首,倡导为诗摹拟盛唐,其诗以律、绝见长。临清籍现代学者,以季羡林(1911—2009)最为著名。季先生字希逋,又字齐奘,历任中国科学院哲学社会科学部委员、北京大学副校长、中国社科院南亚研究所所长,系著名语言学家、教育家和社会活动家、翻译家,精通多国语言。

……

用户评价

《张自忠传》这本书,我拿到的时候,其实带着一种复杂的心情。一方面,对于这位民族英雄,我一直心怀敬意,总觉得应该更深入地了解他的生平事迹;另一方面,又担心过于官方的叙述会缺乏人情味,变成一本冰冷的史料堆砌。然而,当我翻开第一页,就被它所营造出的那个时代氛围深深吸引了。作者并没有直接切入张自忠的军事生涯,而是花了相当大的篇幅,细腻地描绘了那个风雨飘摇的大时代背景,从国家的积贫积弱,到民众的艰辛生活,再到知识分子的忧患意识,仿佛一幅徐徐展开的历史画卷,让我们得以窥见张自忠所处的那个复杂而动荡的社会环境。这种铺垫,让我觉得他不是一个凭空出现的英雄,而是那个时代孕育出的必然。我能感受到作者在细节上的考究,字里行间透露出的对历史的尊重,让我在阅读的过程中,仿佛置身于那个年代,与书中人物一同呼吸。这种沉浸式的阅读体验,是许多传记作品难以企及的,也让我对后续张自忠个人经历的展开充满了期待。

评分通读全书,我最大的感受便是那股扑面而来的家国情怀。作者在描绘张自忠的英勇事迹时,始终没有脱离那个宏大的历史背景,而是将他的个人命运与整个民族的命运紧密地联系在一起。字里行间,我能感受到那种“国家兴亡,匹夫有责”的担当,以及在民族危难之际,无数中国人所迸发出的不屈意志。书中对于一些战役的描写,不仅仅是战术层面的分析,更重要的是对其中蕴含的精神力量的解读。那些在绝境中依然浴血奋战的身影,那些为了国家民族甘愿牺牲生命的英雄,他们的故事,让我热血沸腾,也让我深刻体会到,为什么张自忠能够成为无数人心中的榜样。这不仅仅是一段关于个人的传记,更是一曲关于民族不屈精神的赞歌。读完之后,我内心深处升腾起一种强烈的自豪感,也更加坚定了对国家和民族的信念。

评分我不得不说,这本书带给我的思考是长远的。它让我不仅仅看到了张自忠这位英雄的丰功伟绩,更看到了他所处的那个时代,以及那个时代对一个人的塑造。在阅读的过程中,我反复思考,在那个动荡的年代,究竟是什么样的信念,支撑着一个普通人走向辉煌,又是什么样的情怀,让他甘愿付出生命的代价。作者并没有给出简单的答案,而是通过细致的叙述和深刻的分析,引导读者自己去探寻。我理解了,英雄的诞生并非偶然,而是时代的选择,是个人选择的必然。同时,我也从中看到了,无论时代如何变迁,那些坚守家国情怀,为正义和理想而奋斗的精神,永远值得我们去传承。这本书不仅让我了解了一位历史人物,更让我对“英雄”二字有了更深层次的理解,也对我们当下所处的世界,有了更清醒的认知。

评分这本书最大的亮点,在我看来,在于它对张自忠这位人物的多维度刻画。它不仅仅停留在“抗日名将”的标签上,而是深入到他作为一个人,一个有血有肉、有情有义的个体。我尤其喜欢作者对于他早期经历的描写,那些鲜活的细节,比如他如何从一个普通军人成长起来,他的性格是如何形成的,他的思想是如何转变的,这些都展现了他性格中坚韧、果敢、甚至偶尔透露出的少年意气。阅读过程中,我仿佛能看到一个年轻的张自忠,在时代的大潮中摸索前行,在战火中逐渐成熟。而且,作者在叙述时,并没有回避张自忠人生中的一些争议和困难,比如他在历史事件中的某些选择,以及他所面临的政治压力。这种客观的处理方式,反而让这个人物更加立体和真实,不再是一个被神化的符号,而是一个有缺点、有挣扎,但最终选择了民族大义的普通人。这种真实感,让我觉得他更值得我们去尊敬和怀念。

评分坦白说,这本书的文字功底相当了得。作者在遣词造句上,既有史诗般的庄重,又不失文学作品的细腻。我注意到,在描述一些宏大的历史场景时,语言会变得非常有力量,如同战鼓擂动,激昂人心;而在描绘张自忠的内心世界,或是他与家人战友之间的情谊时,笔调又会变得异常柔和,充满了人性的温度。这种语言风格的张弛有度,使得阅读过程非常流畅,并且能够有效地调动读者的情绪。有时候,我会被战争的残酷和悲壮所震撼,有时候,又会被人物之间的深情厚谊所感动。而且,书中穿插的许多历史文献、照片,以及作者的考证解读,都为这本书增添了极高的史料价值。我感觉自己不仅仅是在读一个故事,更是在与历史对话,在与那些曾经的英雄进行灵魂的交流。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![只要天没塌,一切都会好的:钢铁大王卡内基自传 [Autobiography of Andrew Carnegie] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12055118/5818474aN5b71669c.jpg)