具体描述

内容简介

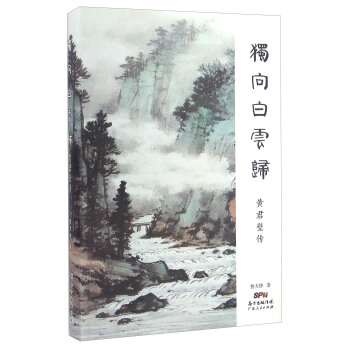

《独向白云归 黄君璧传》是作家鲁大铮为中国画坛四大名家之一黄君璧撰写的传记。黄君璧,广东省南海西樵山人。20世纪中国的画家和美术教育家。他传承和发掘了中国画的传统艺术,并在传统的中国山水画上实现了诸多方面的突破和创新。他一生丰富的收藏和对国家博物院、美术馆的捐赠,保护了中国的古画珍品。在20世纪的前半叶,中国画坛出现了“东徐北溥西张南黄”四大名家——徐悲鸿、溥心畲、张大千、黄君璧。而后,张大千、黄君璧、溥心畲去了台湾,画界称其为“渡海三家”。黄君璧在台湾任职台师大艺术系教授兼主任,心无旁骛地向学生及在台北、香港“白云堂”的弟子传授中国画的传统理念和技法,薪火相传,桃李满天下,被台湾文艺界尊称为“画坛宗师”。作者简介

鲁大铮,笔名鲁公、孙君,辽宁省辽阳市太子河人。幼年随在中国人民解放军第四野战军任职的父亲南下至广西。1969年毕业于广州外国语学院法语专业,先后任职于中国人民解放军空军部队、广州汽车制造厂、中共广州市委政策研究室、广东电视台、中国广州国际经济技术合作公司、广州市人民政府侨务办公室。

长时间从事新闻、外事侨务工作和承担国家海外经济援助工作。曾任中国驻厄瓜多尔共和国陶瓷项目、养鸭项目专家组总组长,广州艺术博物院马思聪音乐艺术馆筹建办公室主任。

已出版《老红军梅少卿》《记者的人生别人的故事》《马思聪》《马思聪回响曲》《黄君璧》等多种图书。

现任廖冰兄人文专项基金顾问、黄君璧艺术研究会(筹)顾问。

目录

第一章 天生爱画涂抹成癖第二章 临摹画技无出其右

第三章 名川大河摹山范水

第四章 东西南北四大名家

第五章 终生育教薪火相传

第六章 云游世界弘扬国粹

第七章 慧眼识宝收藏巨匠

第八章 恬静从善颐养天年

第九章 白云飞瀑山高水长

附录 黄君璧画论四篇

跋

精彩书摘

《独向白云归 黄君璧传》:黄君璧先生于1898年11月12日(清光绪二十四年,农历戊戌年九月二十八日)出生在广东广州一个富裕的商人家庭,祖籍是广东佛山市南海区的西樵镇。

在黄君璧诞生的西樵山麓的绿舟村,还诞生了另一个人——黄飞鸿。黄君璧、黄飞鸿这两个名扬天下的人物,一个是国画大师,一个是武术大师,为这个普通的小山村增添了神秘璀璨的光环。

黄君璧起名韫之,又名允碹。1922年春始以字“君璧”代名行世。君翁,是1939年在四川峨眉山张大千为黄君璧治印的称谓,也便成了黄君璧的号。

黄君璧的家族从祖上便经商,祖父、父母都喜欢古董字画.而且收藏甚丰,因此,黄君璧从小就有接触和浏览古董字画的机会,每每此时,黄君璧都会萌生画画的冲动。

其父黄仰荀是个读书人,思想活跃,兴趣广泛。起初对电灯、收音机、各式电器这些新鲜玩意极有兴趣,索性就在自家开了一问百货店,兼卖各式电器,生意兴隆,赚了不少钱。有了钱后,他便偏重于对古董字画的收集,每次买到字画,都会叫儿子黄君璧帮助展开画卷,边看边加评论。虽然这都是发生在黄君璧4岁以前的事,黄君璧无法记得和懂得父亲当时的评论,但父亲陶醉于字画的神情以及父子那份殷殷亲情,都铭刻在了幼小的君璧心上。在这个家族中,黄君璧的叔叔和表哥也都喜欢绘画,年幼的黄君璧经常静静地看着他们绘画,在这样一种喜欢古董字画和绘画的家庭氛围中,潜移默化,对绘画满心喜爱。当别家的小孩还混混沌沌满大街疯跑时,黄君璧却能安安静静地观字赏画,如饥似渴地画画,甚至涂抹成癖,见纸便画,表现出了与其他小孩不同的兴趣和天分。

命途多舛,黄君璧4岁那一年,父亲去世,从此失去了父亲的疼爱和培养,黄君璧悲痛欲绝,不知所从。少年丧父的阴影伴随着黄君璧的一生。黄君璧后来每每回忆其父,总是伤感不已。他曾著文说:“幼年失怙乃人生一大痛事,人皆有父,唯我独无,每逢年节,更感寂寞,白云亲舍,哀哀此心,我的生平便是与忧患相接的。”

年幼的黄君璧从此便由伯父和舅父照料。黄君璧6岁时人了胡子晋私塾,开始读四书五经。他仍时刻不忘画画,伯父并不反对他学画,舅父却坚决反对,认为绘画“非置业活命之道”。

一日,黄君璧放学回家,正在自得其乐地绘画,舅舅发现后厉声训斥道:“怎么不去学做生意呢?画画怎么能当饭吃?”小君璧只好马上收起画笔、画纸,但他心里还是一门心思地想着画画的事。

黄君璧常常偷着画画,因为画画实在是他最大兴趣所在。每当有人前来,他就将画纸藏起来。堂哥见他爱涂抹,便暗地里从香港带来水彩画谱和颜料给他。堂哥不但成了黄君璧的知音,而且为他的学画提供了条件。

黄君璧后来在回想这段往事时说:“如果当年听信舅舅的话,改变初衷,那就不知道要落得个怎样的结果?说不定自己会成为最差劲的小商人。从这件事我深深体会,一个人的事业发展,决不可离开兴趣,兴趣所在就必须坚持到底。”

1907年,10岁的黄君璧入了“意养轩”,由二伯父黄问涯亲自授课。过了两年,又请了易老师教学西洋画。1911年,14岁的黄君璧人了陈贯之私塾,在家另请冯子煜教授英文和数学。当时的广州已成为中国对外通商的南方重要口岸,学习英文和数学不但渐渐成为了一种时尚,而且已经成为了学校新的知识和课程。在此期间,黄君璧对绘画的兴趣有增无减,有空就画。1914年,黄君璧17岁时考进广东公学。

20世纪前半期,中国私立大学在帝制末年孕育产生,在军阀混战中获得生长机遇,在抗战前的十年取得长足进步,在抗战之后继续发展。在此期间的中国私立大学,形成了具有自己基本的办学特点,如办学类型的多元化,筹措经费的多渠道,精神立于物质之上的思想,严格教育教学的管理等。它们也是中国高等教育系统的雏形和前身,广东公学就是属于此类的学校。

……

用户评价

《独向白云归:黄君璧传》这本书,不仅仅是一本传记,更像是一扇窗,透过它,我希望能窥见中国近现代艺术史的一角,以及一位伟大艺术家如何在这片土壤上,耕耘出属于自己的艺术天地。我特别希望能了解黄君璧先生在艺术教育领域所做出的贡献。他是否培养出了一批批优秀的艺术家?他对中国画的教学模式,又有哪些开创性的见解?在那个艺术观念多元发展的时代,他如何平衡传统与创新,如何引导学生找到自己的艺术道路?我希望书中能够深入探讨他作为一位教育家,是如何将自己的艺术理念和人生经验,传递给下一代的。这种传承的力量,对于一个艺术门类的发展至关重要。我期待书中能通过具体的案例,展现他教学的智慧,以及他所倡导的治学精神,让我们感受到,一位真正的大师,不仅是创作的巨匠,更是精神的引路人。

评分在翻阅《独向白云归:黄君璧传》之前,我脑海中已勾勒出一位艺术大师的形象,然而,我更期待书中能够呈现出一个更加立体、更加鲜活的黄君璧。例如,他作为一个普通人,在生活中有着怎样的喜怒哀乐?他是否也有过迷茫彷徨的时刻?他与家人、朋友之间的情感是如何维系的?艺术家的光环之下,他是否也曾为生计奔波,为理想奋斗?我尤其对书中能够披露一些他鲜为人知的日常生活细节感到好奇。那些不为人知的趣事,那些点滴的生活片段,往往能让我们更真切地感受到一个人的温度。我想象着他可能在某个不为人知的时刻,为了一幅画的构思而彻夜难眠,也可能在与友人闲谈中,流露出他对艺术的独到见解。这些细微之处,或许更能触动人心,让我们理解他艺术创作背后的情感支撑,以及他人生选择的深层动因。

评分终于捧读了《独向白云归:黄君璧传》,虽然尚未完全深入其中,但那些关于这位艺术大师生平的只言片语,已然在我心中激起了层层涟漪。我尤其期待书中对黄君璧先生少年时代心路历程的描摹,那是怎样的环境,怎样的启蒙,才孕育出一位日后影响深远的国画家?我想象着他或许在某个宁静的午后,沐浴着午后暖阳,对笔墨纸砚产生了最初的好奇;或是被家中长辈耳濡目染,对传统文化产生了深深的眷恋。这些早期经历,往往是塑造一个人精神底色的关键,它们如同种子,悄然埋下,待到时机成熟,便能破土而出,绽放出绚烂的花朵。这本书的封面设计,那种沉静而富有张力的留白,已经传递出一种“独向白云归”的超然意境,我希望书中能够详细地解读这种意境是如何在黄君璧先生的艺术创作和人生选择中逐渐显现并最终升华的。那种返璞归真,那种对精神世界的极致追求,无疑是他一生艺术探索的最高旨归。我迫不及待地想知道,是什么样的契机,让他最终选择“独向白云归”,是艺术的召唤,还是人生的顿悟?

评分对于《独向白云归:黄君璧传》,我最感兴趣的是书中会如何展现黄君璧先生在中年时期所经历的艺术转型与学术探索。彼时,中国正经历着翻天覆地的变化,社会思潮涌动,艺术领域也充满了革新与碰撞。我想象着黄君璧先生在那样的时代背景下,是如何在继承传统的基础上,积极吸收西画技法,并最终形成自己独特的艺术语言的。他是否曾在东西方艺术的交汇点上,有过艰难的抉择?又或是,他在探索新的表现形式时,遇到了怎样的挑战与阻碍?书中对于他与当时其他艺术名家之间的交流,以及他在教学过程中所秉持的理念,都充满了我的期待。一个真正的大师,必然是时代的弄潮儿,他不仅要掌握时代的脉搏,更要引领时代的艺术走向。我希望这本书能为我揭示黄君璧先生如何在那个动荡变革的年代,保持艺术的独立思考,并为中国画坛的发展留下浓墨重彩的一笔。那种不随波逐流,坚持自我艺术追求的精神,本身就极具感染力。

评分《独向白云归:黄君璧传》这本书,从书名来看,就充满了禅意与哲思。我特别希望能在这本书中,找到关于黄君璧先生晚年心境的深刻描绘。当一位艺术家将一生奉献给艺术,当他积累了丰厚的艺术造诣和人生阅历,他眼中的世界,又会是怎样的景象?“独向白云归”,这四个字本身就蕴含着一种超脱尘世的悠然与淡泊。我猜想,在黄君璧先生的晚年,他的艺术创作或许更加注重精神层面的表达,那些笔墨的挥洒,或许不再仅仅是为了描摹山水,更是为了寄托他对人生、对自然的感悟。我期盼书中能够细致地梳理他晚年创作的代表作,并深入剖析其艺术风格的演变,是如何从壮丽的写实走向更加写意、更加空灵的境界。同时,我也希望能够了解,在生活的归隐之处,他与自然是如何融为一体,又从中汲取了怎样的灵感,最终化为笔下的“白云”。这种返璞归真的哲学思考,对于任何一位追求内心宁静的人来说,都极具启发意义。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![只要天没塌,一切都会好的:钢铁大王卡内基自传 [Autobiography of Andrew Carnegie] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12055118/5818474aN5b71669c.jpg)