具体描述

内容简介

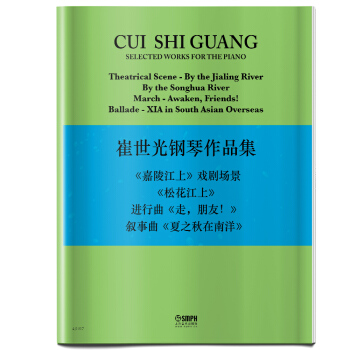

此书由崔世光编订并重新整理、编辑其钢琴作品标准版。

作者简介

内页插图

目录

用户评价

我得承认,初次翻阅《崔世光钢琴作品集》时,我被其排版和印刷质量所吸引,纸张的触感和字体选择都透露着一种对艺术的尊重。然而,一旦深入到具体的乐曲分析部分,我的眉头就开始不自觉地皱起来了。这本集子似乎过于侧重于指法和节奏的精确标记,仿佛它是一本面向考级学生的教辅材料,而非一部承载作曲家艺术生命的结晶。例如,对于那首著名的《山河变奏曲》,书中仅仅列出了那些复杂的快速音阶和琶音的解决方案,却几乎没有涉及该曲目在二十世纪中叶的演出历史,以及它如何被不同流派的钢琴家赋予迥异的诠释。我非常渴望了解,崔先生本人在演奏自己的作品时,是如何处理那些充满张力的慢板部分的呼吸感和延展性。这种“如何演奏”的哲学探讨,远比“如何弹奏正确”的机械指导来得重要。这种缺失,让整本书的灵魂像是被抽离了一样,留下的只是一具精美的躯壳。我期待看到更多关于演奏实践与理论思辨的结合,而不是这种近乎教条式的技术说明。

评分坦白讲,这本书的学术价值和实用价值似乎被过度强调,而其作为文化遗产传承的使命感却体现得不够充分。我期待的《崔世光钢琴作品集》,应该能搭建起一座连接过去与现在的桥梁,让新一代的听众和演奏者能够更直观地理解其音乐的文化根源。然而,这本书的语言风格过于学院化,充满了晦涩的音乐术语,使得那些对古典音乐抱有浓厚兴趣但缺乏专业训练的普通读者望而却步。如果能在关键的乐章分析后,加入一些“聆听指引”,用更具画面感和通俗易懂的语言去描述听觉感受,比如“想象远山雾气缭绕时的那种宁静”,或者“捕捉急促脚步声中的焦虑”,那么这本书的受众面将会大大拓宽。现在它更像是一本写给同行看的内部参考资料,而非一本面向大众推广和普及这位伟大作曲家音乐的“窗口”。这无疑错失了一个让更多人爱上崔世光音乐的绝佳机会,使得这部作品集的社会影响力大打折扣。

评分这本《崔世光钢琴作品集》着实让我耳目一新,但坦白说,它并没有完全达到我内心深处的期待,尤其是在对作品的深度挖掘和情感张力呈现上。我原以为能看到更多对那个特定时代背景下,钢琴音乐如何承载民族情绪和个人心绪的细致阐述。比如,在探讨某些奏鸣曲时,我期待作者能更深入地剖析和声色彩的选择是如何借鉴了中国传统五声调式,哪怕只是微妙的暗示。然而,目前的版本更像是一份详尽的曲目目录和技术性分析的堆砌,缺少了一种“活的”历史感和人文关怀。阅读过程中,我时常需要跳脱出来,自行脑补作者创作时的心境,这使得阅读体验不够连贯和沉浸。如果能在技术讲解之余,加入更多关于创作灵感来源、手稿变迁的轶事,或者引入几位重量级音乐评论家对早期作品的尖锐批评,那这份“作品集”的厚重感和可读性必然能提升好几个档次。目前的呈现方式,对于初学者来说或许略显枯燥,而对于资深研究者而言,又似乎少了那么一层足以令人击节赞叹的洞见。总体而言,它像是一幅结构完整的建筑蓝图,但缺少了室内装潢的温度与细节的打磨,使得整体略显冰冷。

评分对于这本《崔世光钢琴作品集》的期待值,最终还是落在了“作品集”本身的广度上,而非深度。我注意到书中收录的作品相对集中于他中期至晚期的创作,那些真正体现了他晚年返璞归真、追求意境的极简主义作品,似乎被轻描淡写地带过了。特别是那几首为室内乐改编的钢琴独奏版本,它们在和声的透明度上达到了极高的境界,但书中对这些精妙处理的分析却寥寥无几,仿佛作者认为这些作品的“技巧含量”不如那些宏大的协奏曲。这种取舍,在我看来是严重的偏颇。一本全面的作品集,理应平等对待每一个阶段的创作结晶,尤其是那些标志着作曲家艺术成熟的、看似低调实则蕴含深意的作品。我感觉自己像是在参加一个只展示主角精彩片段的晚会,而那些真正体现作曲家艺术深度的配角戏份,却被匆忙地剪掉了。这使得整部作品集显得不够完整,对崔世光先生音乐生涯的理解也因此留下了巨大的空白。

评分说实话,作为一位业余的古典乐爱好者,我购买这本《崔世光钢琴作品集》是抱着一种朝圣的心态,希望能在字里行间捕捉到这位音乐巨匠的创作脉络和时代剪影。遗憾的是,这本书的叙事结构显得有些散乱,像是将不同时期、不同目的的资料不加筛选地拼凑在一起。前几章对早年留法的经历描述得略显仓促,与后面冗长且技术性过强的曲目解构形成了鲜明的对比,这种失衡感让人在阅读过程中极易产生跳跃和疲劳。我更希望看到一条清晰的时间线索,将作品的演变与崔先生个人心路历程的起伏紧密地联系起来。比如,他如何在经历了特定的社会事件后,他的音乐语言中“抒情”与“结构”的比重发生了怎样的变化?如果能通过细腻的笔触描绘出创作环境——比如是灯下苦吟还是在特定景色的激发下完成的——那么这些作品在我们脑海中才能真正“活”起来。目前的文本,更像是博物馆里的文物标签,清晰、准确,却缺少了讲述故事的热情和感染力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有