具体描述

产品特色

内容简介

丛书以传世艺术巨匠的个案研究为主要内容,吸收了学界新近研究成果,配以艺术家年表,注重学术性、资料性与可读性。希望以史为鉴,为当今广大艺术爱好者提供具有经典性、代表性与传承性的艺术精神、艺术理想和艺术观念。先以单行本面向大众,随后将不断丰富,按不同历史时段集结成套。作者简介

“青藤白阳”是指明代写意花鸟画的代表画家徐渭(号“青藤居士”)和陈淳(号“白阳山人”)。明中期,在文人画复兴的影响下,写意花鸟之风大开。在前人的语言基础上,明中后期写意画家进一步追求笔墨情趣,强调表现对象与艺术家主体精神的统一,形成强烈的时代特色。陈淳、徐渭即是这一时期的代表,被后人合誉为“青藤白阳”。这两位江南画家都以大写意花鸟和草书名世,在继承文沈的同时发展出自己的面貌。本书共收了庞鸥、王连起、郑奇等学者的研究文章,详尽探讨了白阳青藤的艺术特。

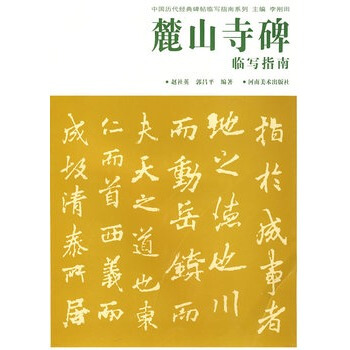

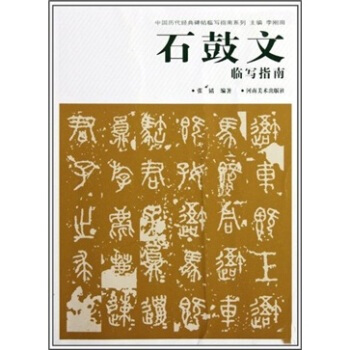

内页插图

用户评价

关于“晚明士人精神困境”的探讨,这本书处理得极其克制和深刻。它没有落入传统“文人相轻”的八卦窠臼,而是深入到那个时代文化转向的哲学根基。作者巧妙地将王阳明的心学残余、禅宗的空寂美学与士人对功名利禄的幻灭感,编织成一张密不透风的文化网络。最让我触动的是关于“趣味”如何从政治立场中抽离出来的论述,这解释了为何明末的审美会转向一种近乎颓废的精致与玩世不恭。叙述风格古朴而富有哲理,大量引用了当时的书信和私家笔记,使得论证扎实有力,绝无空泛之词。读这本书像是在品一杯陈年的老酒,初入口微苦,回味却悠长,让人忍不住思考,我们今日的精神困境,与彼时又有多大的不同。

评分关于民间俗讲艺术的挖掘,这本书展现了惊人的田野调查功力和对口头传统的敏锐捕捉。它关注的不是那些被正统文人纳入史册的大家,而是那些在茶馆、街头巷尾传唱的艺人及其作品。作者详尽记录了不同地域的“说书腔调”和“板眼变化”,并试图从中还原出那些流传过程中被不断修改和强化的民间叙事逻辑。这种将口头文学置于社会变迁脉络中考察的方法,极具社会学价值。阅读过程充满了惊喜,那些原本以为只是市井消遣的故事,在作者的梳理下,竟然揭示出底层民众最朴素的道德观和对历史的集体记忆。文风接地气,充满了口语的生动性,读起来毫不费力,却让人对接下来的文化遗产保护工作有了更深一层的敬畏感。

评分这本关于徐渭的文集,选篇的眼光实在独到,完全没有那种“集大成”的窠臼,而是专注于挖掘他那些看似寻常、却蕴含着惊人创造力的角落。尤其欣赏作者对于徐渭诗歌中“野逸”与“悲怆”并存状态的剖析,这绝非简单的二元对立,而是一种生命力的自然流淌。我尤其关注了其中一篇关于他如何将民间戏曲的节奏感融入水墨笔法的分析,这角度非常新颖,让原本觉得晦涩的写意山水瞬间有了鲜活的舞台感。读完后,感觉自己不是在“研究”一位明代才子,而是在聆听一位不合时宜的先知,他用笔墨搭建了一个超越时代的个人宇宙。那些对细节的捕捉,比如徐渭在题跋中那些近乎“碎碎念”的牢骚,都被赋予了深刻的文本意义,让人不禁拍案叫绝,原来大师的日常,也是艺术的一部分。整本书读下来,有一种意犹未尽的畅快,仿佛刚解开了一个有趣的谜团,又立刻被抛入了更深邃的迷宫。

评分我很少读到对“张择端”这样题材如此精准且不失文采的论述。这本书并没有停留在《清明上河图》的宏大叙事上,而是像一个细致入微的文物修复师,用放大镜审视着每一个角落的社会肌理。作者对画中人物服饰的考据简直到了偏执的程度,从市井小贩的头巾样式到官员的腰带颜色,都牵引出一条清晰的北宋商业经济脉络。这种将图像学研究与社会史研究完美结合的手法,极大地提升了阅读的体验。我尤其喜欢其中关于“动态构图”的章节,它不再将这幅长卷视为静态的记录,而是将其视为一出正在上演的无声电影,每一个交叉路口都充满了叙事的张力。读完后,我再看那幅画时,耳边似乎都能听到汴京的喧嚣与叫卖声,那种沉浸感是其他论著难以企及的。它不仅是艺术评论,更像是一本微观的宋代生活史速写。

评分这本关于中国古典园林中“虚实相生”哲理的解析,简直是一次对空间美学的冥想之旅。作者避开了常见的造园技术讲解,转而探讨造园者如何利用“留白”和“借景”来暗示无限的可能性。特别是对苏州园林中漏窗设计的分析,被提升到了禅宗“一花一世界”的高度,窗框不再是边界,而是连接室内与自然、有限与无限的媒介。文字如同园林的布局一般,疏密有致,步移景异。跟着作者的文字在拙政园和留园之间穿梭,我深刻体会到,中国园林艺术的精髓,不在于堆砌多少奇石怪兽,而在于如何通过精妙的遮蔽与引导,激发观者自身的想象力去完成最后的构图。这是一本需要慢读、细品的关于“观看方式”的指南。

评分打心里敬佩的书画大师。

评分薄薄的一本书,定这么高的价,不过图片清晰,文字较简略,字体偏大,估计是凑页数吧。送来的这四册一套的书,书角都折烂了。

评分打心里敬佩的书画大师。

评分打心里敬佩的书画大师。

评分打心里敬佩的书画大师。

评分插图很不错

评分薄薄的一本书,定这么高的价,不过图片清晰,文字较简略,字体偏大,估计是凑页数吧。送来的这四册一套的书,书角都折烂了。

评分插图很不错

评分薄薄的一本书,定这么高的价,不过图片清晰,文字较简略,字体偏大,估计是凑页数吧。送来的这四册一套的书,书角都折烂了。

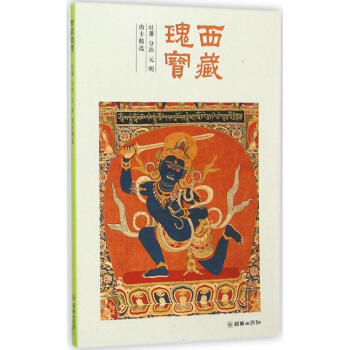

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有