具体描述

编辑推荐

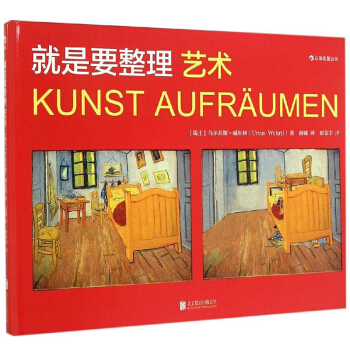

德国销量50余万册

德文版已授权美国和全部英语市场、日本、荷兰、瑞典、台湾、法国、意大利等多个国家和地区

作者乌尔苏斯?威尔利是德国著名的艺术家,曾被邀请在TED大会上做演讲

作者将十余部艺术作品按照颜色、图形等一一解析、重新归类和排列,这种大胆的尝试可以说 。

疯狂的整理,挑战你的想象力、审美力、观察力!

姊妹篇《就是要整理 生活》即将上市,看威尔利大师如何带给大家更多的惊喜!

内容简介

跟着大师整理艺术,整理自己的想象力!

断臂的维纳斯长出双手;

保罗?克利残缺的《眼》恢复正常;

贝多芬《致爱丽丝》中的谱号、拍号跳出乐谱重新排队……

十余部国际知名艺术作品,在威尔利大师的整理下会变成什么样呢?

整理不是艺术,但整理艺术却是一门艺术,快跟着大师一起来整理吧!

名人推荐

你大可不必把这本书当作严肃的当代艺术来阅读,因为他只不过是用视觉幽默地呈现了一位外行人对艺术的惯常误读,就像总有人开玩笑说毕加索的画小学生也可以画出来一样。

——尤伦斯当代艺术中心馆长 田霏宇

“这就是我们的艺术家,一群邋遢鬼。是时候有人来教他们做整理了。”

——《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)

“一本非常有价值的书,因为它总算把秩序带进了现代艺术中。克利、米罗、康定斯基的那些古怪抽象的东西,终于按照形状和颜色排列得有模有样,再也不是胡乱涂抹在画布上了。这样看起来真是好多了。”

——《瑞士每日导报》(Tages-Anzeiger)

“向爱好艺术和憎恶艺术的人热烈推荐。”

——《萨克森报》(S?chsische Zeitung)

媒体推荐

“这就是我们的艺术家,一群邋遢鬼。是时候有人来教他们做整理了。”

——《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)

“一本非常有价值的书,因为它总算把秩序带进了现代艺术中。克利、米罗、康定斯基的那些古怪抽象的东西,终于按照形状和颜色排列得有模有样,再也不是胡乱涂抹在画布上了。这样看起来真是好多了。”

——《瑞士每日导报》(Tages-Anzeiger)

“向爱好艺术和憎恶艺术的人热烈推荐。”

——《萨克森报》(S?chsische Zeitung)

作者简介

乌尔苏斯?威尔利(Ursus Wehrli),生于1969年,是个左撇子、标新立异者和专业的版式设计师。17年来,他和纳德亚?席格组成“乌尔苏斯与纳德施金”二人组合去各地巡回演出,并因表演出色而多次获奖。曾获得“纽约喜剧奖” “萨尔斯堡金牛奖” “德国小艺术奖”和“莱茵哈特之环奖”等。目前,乌尔苏斯?威尔利以舞台艺术家、小品演员和自由艺术家的身份居住在苏黎世。

目录

正文

序言

解读“整理艺术”

拿到这本书之前,坦白讲,我并没有听说过乌尔苏斯这位艺术家。好奇心驱使下,我去谷歌网站搜索了他的名字,发现2006年他在TED 大会上做了一段关于“整理艺术”的演讲,分享的便是这本书,或者说是他对这部作品的创作方法和思路。

他的方法,说起来也简单,就是把许多艺术名作拆分成基础的组成部分,然后近乎强迫症似的按照颜色和尺寸重新排列。如保罗?克利(Paul Klee)用不同色块绘制而成的抽象画,到了他手里,便被按照颜色分成几堆色块,变成了关于保罗?克利用了多少红色块、绿色块的柱状解剖图。乌尔苏斯还调侃说,保罗?克利的创作一看就是赶飞机做的,所以色块大小不一,也没有涂匀,实在是太偷懒。而像他这种付出很多手工劳动,为现代艺术的混乱做重新整理的艺术家才是值得歌颂的。他认为康定斯基(Kandinsky)的作品是把所有东西都随意地丢进一个空间,如果他老妈看到他这么乱搞,肯定会把他禁闭三天;而米罗(Miró)的画就好像是边打电话边画出来的一样,极其随意……总之,每位大师的杰作都被乌尔苏斯先生“义愤填膺”地重组归类,他甚至为这种“合并同类项”的游戏申请了专利,命名为“整理艺术”。

乌尔苏斯对“整理艺术”的一通解读和他的“绘画实践”一样,透露着瑞士人特有的如阿尔卑斯山山顶一般“冷”的幽默——其实,喜剧演员才是他的本职——他正儿八经获得过一些国际上的喜剧表演奖。所以你大可不必把这本书当作严肃的当代艺术来阅读,因为他只不过是用视觉幽默地呈现了一位外行人对艺术的惯常误读,就像总有人开玩笑说毕加(Pi-casso)的画小学生也可以画出来一样。你可以选择接受他的调侃,并且理解成这是一种看待事物的新角度,只要别真的以为艺术界里面有人新创了一派叫“整理艺术”就可以了。

从古典时期的写实到现代主义的抽象,艺术的发展恰恰是其自身不断整理、推翻、修整的过程。如果回到历史发生的那个瞬间,就会理解保罗?克利的色块、毕加索的立体探索、波洛克(Pollock)的滴画,决不是什么玩偷懒或者信手涂抹,他们是在他们所烂熟于心的艺术面临自身合法性危机的当口,思考究竟何为艺术,并给出了在当时人看来甚为叛逆的答案。好的艺术,是要与艺术史对话的,它通过整理、消化前人的艺术,转化成属于自己语言的、动人的艺术。乌尔苏斯的做法是直接的、表面的“整理”,真正的艺术应该把艺术史揉碎了,揉进骨髓和血肉里,像夏娃脱胎于亚当一样,不轻易着痕迹。

田霏宇 尤伦斯当代艺术中心馆长

用户评价

这本书的装帧和排版,简直就是对“现代设计”本身的一次致敬。我很少看到有画册能把“留白”运用得如此到位,既保证了信息的密度,又没有丝毫的压迫感。每一次翻页,都像是一次精心设计的呼吸暂停。它的字体选择也十分讲究,衬线与无衬线的巧妙切换,完美地呼应了书中正在讨论的艺术风格的演变。我发现自己不仅仅是在阅读内容,更是在体验内容本身的设计哲学。这种沉浸式的阅读体验,让我对接下来的每一页都充满了期待。对于从事平面设计或者视觉传达行业的人来说,这本书不应该只放在书架上,更应该摊开放在工作台上,时不时地去汲取那种“形式即内容”的养分。这种细节上的打磨,真的体现了出版方对艺术和读者的尊重。

评分拿到这本厚厚的画册时,首先被它那充满力量感的封面设计所吸引。我一直对艺术史和设计理论抱有浓厚兴趣,所以看到“解构设计”这样的字眼就挪不开眼了。翻开扉页,那种对视觉语言的颠覆和重塑,仿佛能让人一下子跳入一个全新的思考维度。书中对一些经典现代艺术作品的分析角度非常新颖,不是那种教科书式的陈词滥调,而是深入到创作背后的逻辑结构,探讨形式是如何服务于观念,或者说,观念又是如何反过来撕裂既有形式的。我特别喜欢其中关于色彩和构图的章节,作者似乎有一种魔力,能把原本抽象的视觉元素,用极其具象和富有条理的方式呈现出来,让人感觉仿佛拿到了一个艺术品的“拆解图纸”。而且,作为一本“直营”的书籍,装帧和纸张的质感也无可挑剔,这对于一本视觉密集型的画册来说太重要了,每一张高清的图版都得到了最好的呈现。

评分老实说,我本来是冲着“艺术”的名头来的,没想到它在“设计”层面的阐述也如此精彩绝伦。它没有停留在对艺术家的生平介绍,而是像一个高明的工程师一样,把艺术作品的“结构图”摊开给我们看。比如,它会详细拆解某位大师是如何运用极简主义的原则来达到最大化的情感张力,那种对材料、空间、时间这三大要素的精妙调配,被作者用清晰的逻辑梳理得一清二楚。这对于任何想在自己的创作中加入深度和结构感的人来说,都是一份无价的宝藏。我特别欣赏它在介绍理论时,从不吝啬于展示那些最前卫、最挑衅的作品,并且能用一种冷静而富有洞察力的笔触去解读它们背后的“理性基础”。这本书,与其说是一本画册,不如说是一本关于如何思考视觉世界的“使用手册”。

评分我一直认为,最好的艺术书籍应该像一面镜子,映照出我们自身认知中的盲点。这本书恰恰做到了这一点。在读到关于“非对称性”和“碎片化美学”的章节时,我突然意识到,自己日常生活中接收到的信息流和视觉冲击,其实都源于这些艺术思潮的向下渗透。它不是在谈论遥远的艺术馆里的作品,而是在解释我们今天如何看世界、如何构造自己的审美偏好。书中的图例选择非常大胆,包含了许多非常规的作品,它们挑战了传统的“美”的标准,引导读者去重新定义什么是“有序”和“混乱”。这种颠覆性的思维训练,远比单纯的知识灌输要宝贵得多。看完之后,我感觉自己的眼睛都被“校准”了一遍,看待日常设计作品时,总能多一层批判性的滤镜。

评分说实话,我对艺术书籍的期待值通常不会太高,很多都是图印得不错,但文字部分过于晦涩难懂,或者反过来,理论堆砌而缺乏视觉支撑。但这本《就是要整理 艺术》完全打破了我的刻板印象。它的叙事节奏掌握得极佳,从宏观的现代主义思潮谈起,逐步聚焦到具体的艺术家和作品案例,逻辑链条清晰得让人赞叹。尤其是在探讨某些后现代作品时,那种抽丝剥茧的分析,让我这个自诩对当代艺术有所了解的人,都感觉醍醐灌顶。它不是简单地告诉你“这个很酷”,而是告诉你“为什么这个很酷,它是在和谁对话,又是如何打破了对话的规则”。这种深入骨髓的“整理”和“解构”,让原本看起来高高在上的艺术品,变得可以触摸、可以理解,甚至可以模仿和再创造。对于想提升自己审美体系的朋友来说,这绝对是本值得反复研读的案头书。

评分小朋友很喜欢 很经典的书 非常棒

评分小朋友很喜欢 很经典的书 非常棒

评分小朋友很喜欢 很经典的书 非常棒

评分小朋友很喜欢 很经典的书 非常棒

评分小朋友很喜欢 很经典的书 非常棒

评分小朋友很喜欢 很经典的书 非常棒

评分小朋友很喜欢 很经典的书 非常棒

评分小朋友很喜欢 很经典的书 非常棒

评分小朋友很喜欢 很经典的书 非常棒

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![现代雕塑的变迁 [Passages in Modern Sculpture] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12109792/5881b9acN975ee233.jpg)